[摘要]战争性质的根本变化及全球化的发展导致人民逐渐走向国家与国际事务的中心,而冷战的结束更加剧了这一进程,并使安全关注的焦点逐渐从军事转向了人类领域,包括人的生命与尊严。1994年联合国《人类发展报告》首次提出人类安全观,并迅速为各国政府及学者所注意和广泛采用。然而,由于其概念与内涵宽泛而且含糊,决定了它不能真正成为一项国际通行的外交指导原则和学术研究范式,而只能在有限的意义上成为外交政策制定的一项参照和学术研究的一个思考方面。也正因为其宽泛与含糊,人类安全成为部分国家和国际组织寻求某些目的的有效工具。有鉴于人类安全观所存在的重大政治与伦理困难,真正符合国际社会几乎所有国家安全需求的安全观念或许应当是中国所倡导的“新安全观”。

[关键词]人类安全;外交政策指导原则;学术研究范式;国际政治意义;新安全观

美国独立战争和法国大革命之后,国家政治合法性的根本基础改变了,民族主义与大众政治的兴起标志着人民正逐渐登上国家与国际事务的中心。而日益强劲的全球化进程与性质日渐变化的暴力冲突相结合,大大加速了人民登上国际舞台中心位置的步伐。相应地,人类安全——也即人民的安全——逐渐成为全球安全的一个全新的衡量标准和全球性国际行动的一个刺激力量。由于其重在对人民的关切,而且概念存在诸多的含混不清,因此人类安全要成为一项普遍的外交指导原则尚存在诸多困难,但不能由此否定其巨大的国际政治意义,国际经济干预、跨国司法、联合国维持和平行动以及人道主义干涉、国际反恐怖主义等或由人类安全导出或由其强化的国际行动,将为国际政治带来深远影响。

一

推动人民从国家与国际事务的最外围逐步走向最中心位置的基本动力有两个。一是战争性质的根本变化,即从寻求生存必需到维持生存质量的转变;二是根本性的技术、经济及社会变革,这一变革在约近500年来显著地体现为规模与速度都在不断增长的全球化进程。

战争的根本原因在于稀缺,对同种稀缺资源的共同向往及无中央权威进行分配,最终必然导致向往方间的冲突直至战争。如果这稀缺能通过发展经济、提高技术等方式加以解决,冲突与战争或可避免;换句话说,如果能够建立“人统治自然的帝国”(the empire of man over nature)取代“人统治人的帝国”(the empire of man over man),那么战争便无必要存在。随着具有划时代意义的技术、经济及社会变革的产生及扩散,领土争夺性战争逐渐变得不合时宜,维持一国人民或某部分人类的生存质量逐渐成为战争的主要目的与主要功能。战争的这种从寻求生存必需到维护生存质量的根本性质的变化,带来的是远大于任何历史时期的对人民的安全——人类安全——的关切。

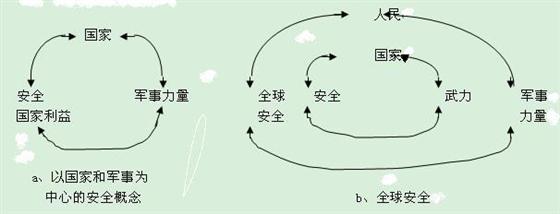

自16世纪开始、特别是19世纪以来,世界一直经历着全球化进程。全球化的诸多后果中至少有两点使人民在国家与国际事务中的地位得到显著提升。其一是全球化导致对民族国家及其主权的侵蚀与削弱,人民的权力显著上升是这一后果的一大诱因;同时,全球化也导致安全概念的外溢,它往上溢出至国际组织、国际体系,下溢至团体、个人,侧溢至政治、经济、社会、环境、人类领域;这种外溢使得人民更加顺理成章地成为安全关注的焦点。

图:安全概念的变化

冷战结束后,因美苏对抗消失而释放的诸多地区冲突、国内民族矛盾以及全球化导致的恐怖主义、跨国犯罪、环境恶化等问题的显现,暴露了传统安全观念和安全研究方法与时代的严重脱节,迫切需要对安全观念与安全研究进行重新定位。由于冷战结束后核大战的可能大大减小、人类为核武器所毁灭的威胁很大程度已然消除,安全关注的焦点逐渐从国家和军事转向了人类领域——包括人的生命与尊严。

1994年联合国开发计划署的《1994年人类发展报告》首次正式表达了这一对人的生命与尊严的关切,这就是“人类安全”。“人类安全并不关注武器——它是对人类生命与尊严的关切……人类安全以人为本。它关注人民如何在一个社会中生活与呼吸,如何自由地进行符合他们自身的选择、多大程度地获得本应获得的市场与社会机会、以及是生活在和平中还是冲突中……人类安全概念强调人民应当能照料自身:所有人都应有机会满足其最基本的需要、并改善自身生活——如果可能的话。这将使他们获得自由、并保证他们能完全地为发展——包括他们自身、社团、国家以及整个世界的发展——做出贡献。”由此,人类安全概念包括两层涵义:首先它意味着免受诸如饥饿、疾病、压迫等长期威胁而安全;其次,它意味着受到保护、免受各类日常生活的——不管是家庭、工作还是社团的——突然的、足以构成伤害的威胁。

人类安全观诞生后迅速引起国际社会的广泛关注——其中既有政府官员、也有学者,加拿大和挪威等国政府甚至将其视为对外政策制定依据之一并在各类国际场合大加宣传。虽然不同的学者、政府的定义各异,但总的说来人类安全观具有4个显著区别于传统安全观的特征:它是对任何地方的所有人的普泛关注;安全的各个组成要素相互依赖;它可通过早期预防而得到更好的实现;它将安全的参照目标从国家转向人民。

虽然“人类安全”这一术语的产生可能是新近的事情,但其思想却来源已久,至少可追溯至1854-1855年克里米亚战争,这场战争因电报、战地记者的出现而使大后方第一次了解到战争的真实情况,并进而导致弗洛伦斯·南丁格尔护理制度的出现、国际红十字会的建立以及1864年日内瓦公约的签订。自那时起,对人的生命与尊严的关切日渐上升,尤其在第二次世界大战后,联合国宪章、《普遍人权宣言》、《经济、社会和文化权利国际公约》、《公民和政治权利国际公约》等具体、系统的人权国际法准则出现,再加上冷战的结束,迅速使“人类安全”走出了思想阶段,成为维持和发展国际正义、人类的实际可用的工具。