最成功的舶来品如何改变中国命运

——甘薯对中国命运的影响分析

《舶来品影响中国命运之观察一:最为成功的舶来品》

这是一个看似很荒诞的问题,但绝非是一个荒谬的命题。如果真理在被人们普遍认识到以前连这起码的荒诞性都不具备的话,命运与揭穿命运的探索性搏击就将会是一个很无趣的话题。

红薯,一块极其廉价的植物块茎,其旋花科甘薯属一年生或多年生蔓生草本的属性实在引不起现代中国人的关注与兴趣。在荒年,人们拿它来撑饱贱命一条的肚皮;在丰年,人们几乎就拿它去喂猪或沤肥。在现代化了的中国,无论灾年还是丰年,红薯都不再拿来去做人们的主食。事实上,现在还在继续对这砣丑陋的家伙感兴趣的唯一人群就是被剥夺了自由的倒霉的犯罪或疑似犯罪人群。按照许多地方上的惯例,他们连那红心的甜玩意都还时常吃不上,因为那东西是给看守所里面的猪留下的上好主食。而那被扒下来的毫无滋味的红薯皮稍加淘洗一下就用清水煮烂以后塞进一个个小号的窟窿眼里去,然后就能听见黑咕哝咚的里面正在每人一碗地闭着眼睛大嚼起来的愉悦声音。

红薯又名红苕,其异地变种又称白薯;北京大街上胡同口喜好高声叫卖的所谓“烤白薯”正是这种不值钱的大砣玩意;它看上去十分的丑陋,不过当你油水实在是被撑得太多以后,偶尔弄一砣这玩意下去,还是挺惬意的。据现在热衷于整减肥运动的人们中间所流传的惯常说法:红薯这东西富含纤维素,有助于肠胃消化,增强新陈代谢和体内排毒。不过我们打小的体会却正好相反,这种闷骚型的食物时常弄得人下腹涨闷,臭屁连天,十足的不消化的症状怎么能跟帮助消化扯得上呢?不过,这话又说回来了,其实这些由现代人莫衷一是,各执一词说出来的自相矛盾的状况不足为凭,因为我们现在事实上已经全都疯了,平日里就毫无理智可言,哪还论得清楚这种源远流长的块茎植物的好歹了呢?

其实,当今的中国人很少有人知道我们的祖辈们一日三餐都躲在那黑咕哝咚的模糊历史背景里面吃了些什么?他们实际的生活境遇究竟如何?市面上是否热闹?有没有车水马龙与摩肩接踵?至于这红苕模样的丑陋东西是否是我们自己的原产其实没有多少人真正关注,这就更谈不上能从这极不起眼的廉价、高产、低档次食物中窥测出历史的脉搏与走向了。

但是,非常令人不快的却是红苕之类恰恰是近代中国社会走向的极为关键的重大食物事件,因此,有必要提出研究与深入探讨。不要因为与我们的命运有瓜葛的东西是一砣丑陋的玩意而自惭形秽;其实与西方至今仍趾高气昂并且得到全球几乎所有人群顶礼膜拜的全球资本主义之命运有瓜葛的就是毫无遮掩的海盗式掠夺与残酷的殖民掠杀行径。丑陋是壮丽之父,正如失败是成功之母的一样!世间的逻辑就是如此,难道人类什么时候还羞愧于如此这般地发迹了吗?

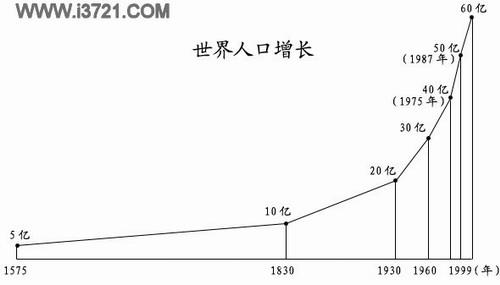

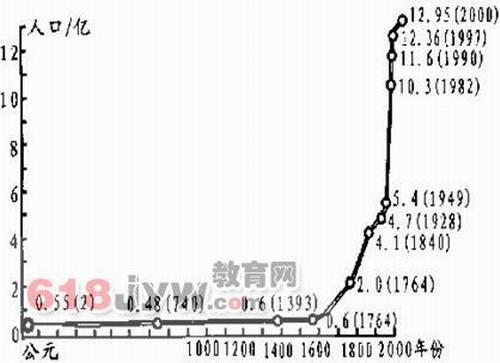

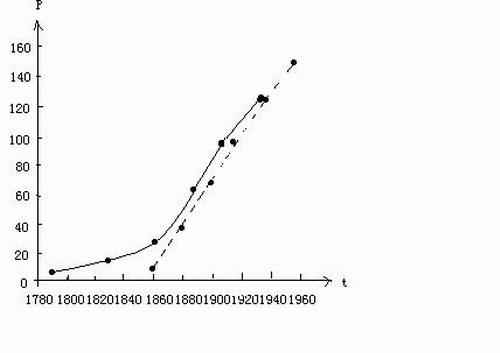

我们五千年的文明史并非一片光明,我们中华民族并非一直就人丁兴旺,其绝大多数时间的人口都保持在一亿人口以下。事实上,唐朝以前的四千年里华夏大地上的人口只保持在5000万人上下。有估计认为多时大都在6000——8000万人口,少时的人口基数只有2000余万人口。我们还发现,中国人口在1650年左右发生了激变,其人口总数呈现急剧单边上升的趋势并一发而不可收拾。自打该时刻起,中国总人口超过了一亿,并急剧上升至1764年的2亿与1840年的4.1亿;在1949年时为5.4亿,至今天的14亿。

根据函数波动理论:1650年以前的四千年左右的时段上,中国人口基数是一个稳态;而其后的1650年至今的360年是一个向另一稳态转变的过渡态;虽然这一可怕的过渡态目前已在构筑顶部,但其长达350年的没完没了的一根筋似的增长实在是一种灾难!不仅中国人对此感同身受,全世界对此也瞠目结舌,连掌管地球命运的上帝他老人家估计也是束手无策,一筹莫展!

是什么导致了这个人口巨变的巨大梦魇发生的呢?没有人去真正系统关注并详加研究它,这不能不说这是一个中国文化研究上的致命失误。因为我们如此不负责任地对待自己的命运逻辑必将继续导致我们民族的前程里充满了愚昧与鬼魅祟影。那种沉迷于死乞白赖地苟活的烂命与互抢宝贵生计的恶劣惯性皆出于此种人口逻辑,我们怎么还好意思继续胡言乱语地蒙混下去呢?当然那些关于“人多好办事”与“人多成本低”的愚昧自嘲不值一驳,在中国,人多以后的所有噩梦般的现实是人都会心知肚明的。如果中国现在只有3亿人口抑或只有5亿人口,那将是一个类似于白雪公主般的童话故事,看来我们这一辈子是没有指望的了,是中国人就不可能盼到这美好绚丽的一天会来到自己的家园。

不是中国曾经想要这么多人口,也不是古代的中国自己整出了这么多人口,中国在历史上并没有这种恶俗,虽然它的人口历来比同期的西方要多,但同期的生存条件也要比西方好得多。虽然,1949年以后的人口政策确实是犯了错误,不然,现在人口的顶部也就只能在8亿左右,但这不低的数值同样是导源于1949年时已经很高了的人口基数。

我们必须了解到中国原稳态阶段时的人口基数对应的生存状态真相。公元740年时中国的人口基数为4800万,这一年是周平王时期(公元前770年,周平王迁都洛阳,历史进入春秋战国时代)。此后经600余年的1393年,中国人口达到6000万,再到1650年以前还是稳定在这6000万人口。也就是说这900年来,中国人口的变化幅度很小。可以得出这样一个判断:在中国古代农业文化与自由生育状态下,中国人口自适应的人口基数就是这5000万人口,它既无力增长,也无从减少;根据人口自然生育所必然导致的增长和已有人口尽力生存的社会行为准则,中国古代社会的人口数量受制于生存条件的限制;这种限制因民间中医学医疗状况的普及与发达以及中国社会生存之道的丰富与深厚,其主要原因必然来自于农业产出的不足。人口在中国乃吃饭之口的观念源远流长,壮劳力的增多所导致的增产往往是普通百姓苦熬所等不到的明天,家庭生产结构的农业社会没有人口蓄养的持续力,人口瓶颈的受限制约导致农业人口的饥饱随季节变化。这种先顾眼前的逻辑制约了中国人口的无限增长。事实上,到了现在,我们完全可以利用数学模型再现中国古代农业社会的人口模式并得出科学的数据结论。但是迄今在边远山区,人口的无限增长一直就被紧紧地约束着的事实不正说明和再现了中国古代农业社会当时的人口状况之真相吗?我们古往今来的祖祖辈辈们一直就没能吃得太饱过,农民而不是地主家里时常就没有太多的余粮,至少是在整个一整年的农业周期时间里没能实现旱涝保收,丰衣足食。人口基数由此而受限。我们古代的中国人口的自然状态就该是5000万人左右。如果遇到战争,灾荒,

中国社会的这一常稳态是如何被打破的呢?除非有一个或一系列因素的导入改变了上述状况中的系统之基本要素结构,否则天不变道亦不变的逻辑将支配中国人口继续徘徊在5000万左右的基数水平上。在17世纪初叶的中国明末时期到底发生了什么事件导致中国人口的大幅度持续上升呢?我们翻开尘封的历史记载终于看到了一砣极不起眼甚或丑陋的东西正好在这一历史时期从中国大地上出现,它就是由海外引进的甘薯(当时民间常称其为番薯,意即藩国舶来的甘薯。现在南方人常称其为红苕,红薯,北方也有了著名的烤白薯也是这东西的异地变种)。

甘薯与中国人口的大幅持续单边上升现象的同步到来不能被理解为巧合,因为这玩意实在是高产低耗,非常符合眼下我们大力提倡的节能环保的先进概念。只要明代的先人们解决了试种中那些并不太复杂的技术课题,在我们古代那些湿润的高山丘陵里大面积栽种还是一件很容易推广的事情。估计对于我们明代的那些祖先们,试种甘薯比肠肚及口感适应甘薯还要容易,关键是要有社会性的推广力度,这填饱肚子的全民换思路运动还是很容易成功的。

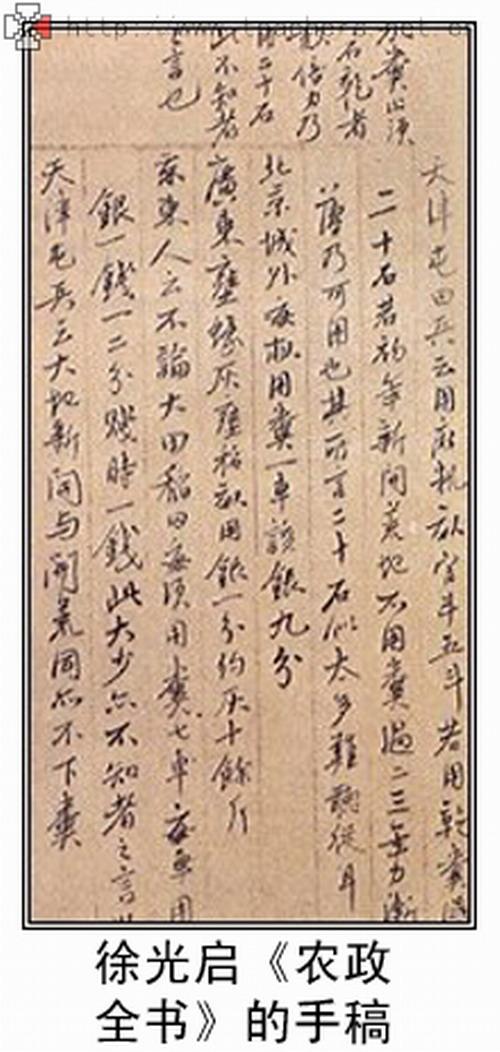

史上一般认为甘薯原产地美洲,欧洲第一批红薯是由哥伦布于1492年带回西班牙开始种植,然后经葡萄牙人传入非洲,并由太平洋群岛传入亚洲。红薯最初引入我国是在明朝万历年间,当时福建华侨陈振龙常到吕宋(现今菲律宾)经商,发现吕宋出产的红薯产量最高,于是他就耐心地向当地农民学习种植之法。后来经过陈氏家族的推广,红薯在全国普遍栽种。这一民间传说的可靠性不见得十分准确,但明朝万历年间的16世纪末中国已引入红薯却是证据确凿的事实。红薯的大面积推广不仅是陈氏家族的民间努力,长江流域里的真正具有大规模种植价值的史实发生在与徐光启的《农政全书》与《甘薯疏》相匹配的时期,徐光启透过地方官僚系统和民间试种示范的大力推广在全中国掀起了大范围栽种红薯的农业运动,至17世纪中叶,以中国长江流域为中心并逐次向北方扩张的甘薯栽种趋势已经形成。徐光启才是中国将已引进的甘薯推广至大面积栽种的关键人物,正是他的著书立说、上书朝廷、推动试种与推广普及才为时常饥寒交迫的中国社会带来了这一大砣甜丝丝的好玩意,也才为中国社会在大约1650年时划了一道历史的分水岭,由这座分水岭所导致的中国普遍饥馑状态的消失与人口的暴涨进程由此开始。

甘薯在明朝万历年间的到来极大地适应了中国当时的社会现实,普遍的农村人口一下子变换了生存空间,他们很容易就能吃饱喝足,农业操作一下子变得不再费力淘神,农村人口的随即暴增自然而然,从明末的17世纪中叶的6000万基数上经300年的时间一直持续暴增至20世纪的中叶的1949年的5.4亿,正好翻了9倍,平均年增幅达到3%。此后的1949年至今中国人口的平均年增幅4.25%略高于这一水平。这一区别并不能证明现在人口增长速率快于以前的趋势速率,而是因为自1650年起始的中国人口增长进程的启动期的人口基数太低而需要一个初期的加速期来予以预热。中国人口的增长趋势自1650年以来一直就保持了一个劲爆上升的态势,其自然增长斜率应当在接近4%的年增幅水平上,只是在其初期尚未完全启动时以及最近这二十余年因人口控制政策的大力推行才逐步形成了自1997年至今的人口上升速率增幅明显下降的趋势。

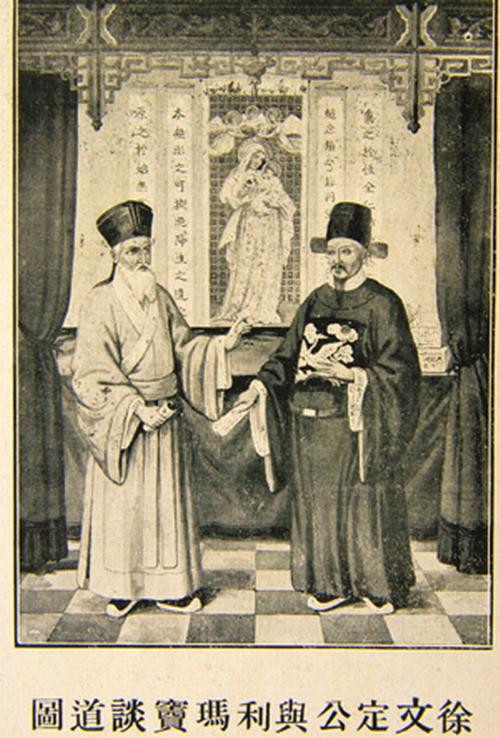

利玛窦,徐光启(

再从引进技术的目的与效率上来看,徐光启当初一人就做得比我们今天众志成城的情况下还要好,他抓住了中国农业的本质性需求,一手水利,一手关键性产品——甘薯,再配合以种植技术的改良与综述,力改中国农业之停滞低效的基本面貌。

徐光启抓住了中国农业当初的命脉:水利与设施改造以及农产品产量上不去的课题。这就抓住了中国社会当初的命门:致使中国社会因他的努力而发生了根本的变化。

我们现代人已经不太知道啥叫做饥肠辘辘了,那种前胸贴后背的饥馑状况已没有太多的人还留有记忆。我们通常都因脑满肠肥而被油水撑得两眼直冒星光之后还致力于依靠吞服化学来减轻负荷。如此,那还会对那满大街的清口水长流的鬼魅祟影般的饥馁景象还存有印象。不要小看这普遍的吃不饱饭所造成的社会恶果,因为只有它才是古代中国所面临的唯一现实或社会走向的主要原因,而其它的只是间接结果。所谓中国古代社会因文化保守或因政治体制结构弊端所导致的超稳定结构状态的持续其实存在严重的本末倒置的研究失误。中国古代社会的所有关于稳定的诉求其实都是勉为其难的下策之无奈之举。在那种状况下,是无论如何也改变不了什么实质性问题的,不求稳定又有何它求?至少稳定还可以苟延残喘地传宗接代。其实满篇中国古代文化的教益里面全都充满着这种求稳的诉求与不变的逻辑。这是中国古代文化对中国古代社会的忠实写照,它所具有的中国历史真相之直观反映价值无与伦比。只有现代中国人才会因急于摆脱这一非命的穷困记忆而去急于埋葬或抹杀这一点。

徐光启,一个中国文化中地地道道的中国知识分子,虽禁不住利玛窦的劝导与事实上的威胁,他入了天主教,但其骨子里的中国意识与用心全在于中国人口的衣食需求。当初明末普遍的饥馑饿馁令老徐无暇多虑,刻意提高农业产量已成当务之急。引进舶来品,纾解种植技术课题并加以推广。如此一举解决饥荒是多么大的功绩,令国人无不对其景仰尊敬。今天的上海黄浦江边的徐家汇正是先人们对老徐的怀念与敬仰的纪念地,徐光启把余生逗留在南方的江浙,正好诠释了长江流域广植红薯的旷世福音。

徐光启肯定是中华民族的大功臣,当初没有他的努力,中国社会将仍然停留在真正的古代。徐光启打开了中国人的胃口,让大伙在满足的饱嗝之中弄成了四世同堂与儿孙满堂。徐光启拨亮了中国近代的启明灯,他使中国社会跟上了全球近代化的步伐,老徐把中国人口创纪录地弄出了高增长率,从而使中国没有在全球人口的近代同步增长中被不幸地拉下。

自从中国人口自1650年以后进入高增长就再也没有因任何事件而停止过这一高增长的脚步,无论其是大规模的战乱,还是大范围的灾难都没能改变这一趋势的继续向上发展。这一坚挺的趋势得以持续的根本保障其实就是中国广大农村里的每一张肚皮里的基本饱胀感和远离那早先区区5000万人口的路遥人稀。

谁敢说当初6000万人口的饥馑状态是一个值得庆幸的事?谁敢说徐光启让大伙整饱了还是坏事一桩?谁又敢说饥馑饿馁的中华民族当初不需要吃饱饭?谁还敢胡言乱语地说让中国人吃饱了是祸事一桩?可事实就是这样:中国的事情就是一个潘朵拉盒子,可爱的潘朵拉并不具有恶意倾向,她就按照人性的基本规则,以好奇心之需要不经心地就打开了那个盒子,结果善良立马变成为狰狞,各种意料之外的魔鬼接踵而来。中国人口的意外暴增确实出乎徐光启的意料之外,也出乎于几乎所有历史学者的意料之外;舶来品的实用效率与美丽许诺在充分展现了其吸引中国社会现实倾向的魅力之后就只表现为一出不可逆转的梦魇!

中国的知识分子有几许能够洞察西方舶来品的魅力外衣遮盖下的里面的骷髅祟影?连徐光启那样的人杰都没能避免引进西方舶来品的后患,当今的欲望号飞车上的腐败气氛难道还能为中华民族带来福祉安康吗?我们无从知道在这一历史紧要关头,命运会给咱们一个怎样的答案……

不日后请继续阅读下集:

《舶来品影响中国命运之观察二:红薯、市场与民主》

老夏

001令中国巨变的平凡甘薯。

002传教的利玛窦遇到顺手牵羊,举一反三的徐光启。

003估计利玛窦打算从“人之初”开始对中华帝国进行教化;但最后两人居然从阿基米德开始开始了伟大的历史创举。

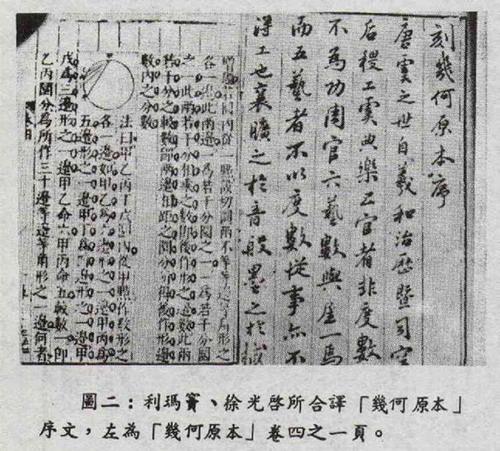

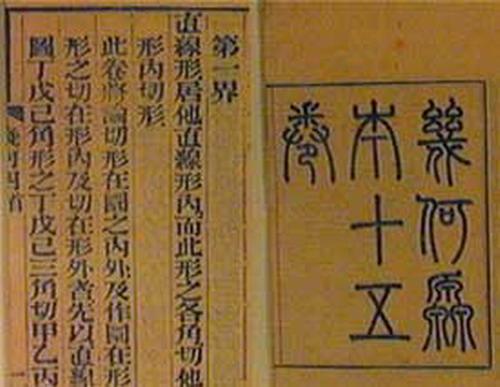

004正本几何终于译出来了,相当于中国人能读懂的圣经。

005徐光启整了点自选的副业。

006没整点别的?比如高科技之类;尽整些甘薯类作物也算是洋为中用了。

007老徐把副业当主业咯!中国知识分子在力图向我们传教的洋大人那里历来如此。

008结果后人却这样评价徐光启。

009更有弄懂了的人如此评价老徐。

010老徐入教,中国第一位天主教徒入教的教堂。

011老徐平日就躲在房间里尽整一些高科技的仪器来对付利玛窦的传教。

012全球人类之宿命。

013中国之宿命。

014令老徐始料不及的身后之事。

015但老徐仍然散淡处之,咱们毕竟是农业国嘛,还是应当坚持民以食为天。

016徐光启的伟大壮举到今天只剩下两砣东西:一是街头的烤白薯;二就是我们密密麻麻的芸芸众生。

017一座让中国人(其中特别是中国知识分子)很难走得进去的西洋天堂。

018是先驱无疑,但老徐的独到贡献真的很科学吗?