央行和银监会披露地方债务总额高达7.6万亿元,而地方财政借的钱和利息,90%都要靠卖地来还。房地产宏观调控之下,开发商们情况如何?

很多地产商认为,如果发展商不买地,割掉的不是发展商的脖子,而是地方政府的脖子。

宏观调控之下,城市的土地成交状况惨淡,目前有的地方政府放出风声说财政紧张。由于土地收入在财政收入中的占比相当大,所以出现一个奇怪的现象,有的地方发展商老总们的“吃饭”压力很大,去年是房产商上门拜访政府,请政府要员吃饭,希望政府给予优惠支持他们投资。而现在情况却相反,现在各地方政府官员请开发商吃饭,说有十几块地,让开发商们选选有没有合适的地块。

一边是地方政府的卖地冲动,一边是开发商面临资金压力。有人估计,到今年第三季度,有些地方政府会被迫降低期望值,土地出让价格会走低。

地方政府为何会反过来请开发商吃饭,原因是急于卖地—还债

中央宏观调控政策已经产生明显的成效,但地方政府却出现窘况情况,主要是过去盲目发展所欠债务太多,拿什么还债?最近人民银行和银监会极为关注地方债务问题,目前披露的地方债务有7.6万亿元,而地产贷款是7.38万亿元,地方债务高于房地产整体行业的贷款。

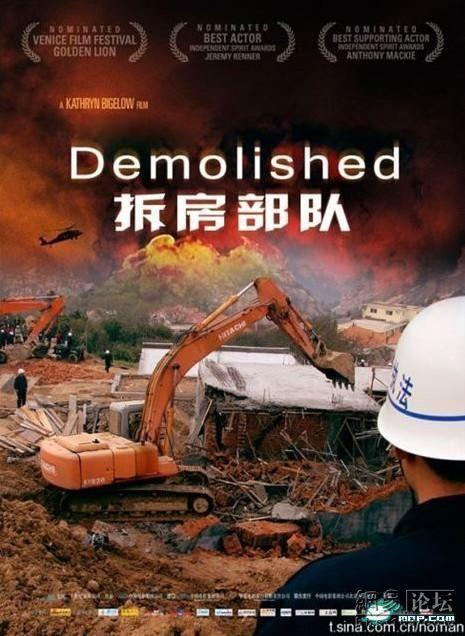

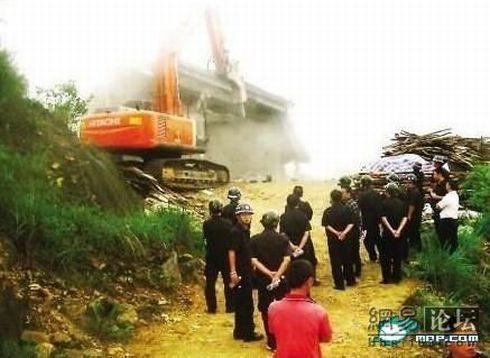

宏观调控必然使土地交易量下降。不少地方政府在过去“投资拉动”高潮时借钱搞拆迁整出土地,欲卖高价,就不顾整合土地的成本,地方财政借钱也不怕“赤字”,因为官员们那时认为,国家既然制定“宽松的贷款政策”,“鼓励发展”,好像就是放手让地方敢花钱,欠债的90%可以卖地来还银行贷款并支付利息。

然而放手让地方融资发展是犯了“大忌”。试想,一任干部有几年?他主政时正好遇到“货币宽松政策”的机会,于是就大贷款大手笔“超前发展”,大马路、大高楼、大广场、大公路、大社区,总之是“钱大公事办,火大猪头烂”,自然'政绩卓著"。他“高升”走了或出问题了,或政策调整了,他的举债叫后来的接任者用什么来还?今年很多地方政府前任拆迁整理的土地已经停掉了,地方债务出现危机是必然的。

由于今年不少土地是地方政府在去年的成本基础上完成拆迁整理的,因此目前二三四线城市的地方政府都有卖地欲望,各地地政府都有询问发展商是否有意买地的情况,。

官员调走了,新来的官又遇到宏观调控贷不了款,意味着还款的来源切断了,于是反过来低下身子请开发商吃饭,原因是急于卖地—还债。如果地方债务出问题是很可怕的,对金融业的影响非常大。说到底还是GDP数据出政绩惹的祸,政策“朝令夕改”是要不得的.

==========

房产泡沫逐渐破裂的信号

燕郊的房价是被炒作起来的

燕郊区域并不属北京,而是归河北三河市管辖,仅仅是今年“两会”上传出“信息”,说北京通州的地铁将通到燕郊,于是燕郊楼市更是提前进入“万元时代”。

燕郊房价迅速攀升。天洋城四五月份公开的均价在1.1万元/平方米,上上城四五月份公开价格也为1.1万元/平方米。

实际这一切都缘于“两会”期间,全国人大代表、北京市发改委主任张工在全国“两会”小组讨论会上说:“北京、河北两地将加强交通基础设施建设和沟通,打造一小时都市圈。北京考虑将部分既有地铁线路延伸到北京周边河北省的一些城镇中,目前正在进行前期调研工作。”

开发商与炒房客借机恶炒燕郊楼盘,说什么"上涨到万元也会出现开盘即售完的现象”,于是“燕郊购房需排号,”“托关系”等“炒房”信息层出不穷。

当时中原有一个统计,燕郊的租售比已经达到罕见的1∶1200,也就是说,现在的燕郊一套商品房靠租金收回成本的话至少需要100年。去年年底时,北京楼市的租售比首次突破了1∶500,部分区域达到了1∶700。

燕郊楼市的“疯狂”很短暂,自4月中旬开始的楼市调控而停止了。

燕郊楼盘集体下跌

燕郊某项目楼盘不得不选择了调价,各大售楼处寥寥几人。销售员只要抓到一个意向购房者,就不停地电话炮轰。这就是燕郊目前的售楼现状。

目前燕郊其他楼盘的公开价格均在七八千元/平方米左右,“纳丹堡”等楼盘甚至打出在售尾房19万元起的宣传。比起此前不断突破万元大关的猛涨势头,大有“秋风起而黄叶落”的大跌势头。

燕郊房价下跌仅仅是个开始,刚刚拉起陆续降价的序幕。

燕郊房价下跌正是验证了楼市存在泡沫,既然是泡沫,能不破裂吗?

无人问津的空房(资料图)

=============

尽管地方政府适度举债具有一定的合理性,但地方政府过度举债可能带来的风险却是巨大的。“只管借钱,不管还钱”将形成恶性循环,其债务危机也就永无止境。必须有合适的财政规则和法规来约束地方政府的过度支出行为。

地方政府不切实际的大量投资,一方面会滋生众多的“政绩工程”,另一方面,也会损害政府的形象和公信力。有的地方政府无法按期归还债务,有的连利息都付不出,陷入了“举新债,还旧债,债债不清”的窘迫状况,债务越滚越大。不仅如此,还会影响经济和社会的发展。地方政府的债务风险大多处于隐蔽状态,防范风险的意识不强,加剧了财政风险的累积膨胀,如不及时控制化解,将可能引发财政危机,危及社会稳定。所以,必须采取措施来控制和化解地方政府债务风险。

预算法禁止地方财政负债的“明规则”,为何被普遍负债这一“潜规则”强制替代?寅吃卯粮,祸及下任、下下任。为官一任原本应当造福一方百姓,而一些官员却为自己捞取功名、树碑立坊了,至于那些贪官污吏,更是借机行中饱私囊之实了。最后只能是将债务转嫁给中央政府,最终由全国纳税人承担了。 官员举债,百姓买单

官员举债,百姓买单

一些地方官员在任上无所顾忌的举债花钱,美其名曰:用明天的钱,办今天的事儿。至于还债,干几年调任升迁后,拍拍屁股走人,还债那是继任者的事儿。按理说欠钱还钱就可以了,但可惜一些地方政府从没把这些债务当回事。或许是虱子多了不知道痒吧,该吃的吃,该喝的照样喝。每到年关,宾馆酒店、施工供货单位的老板就会拿着厚厚一沓“签单”,前往政府各衙门去催债。这些地方政府负债已经不是简单的经济问题了,积重难返,陷入了“挖东墙补西墙”、“借新债还旧债”的恶性循环之中,这很危险。

客观原因:分税制下的两难

地方举债之所以在短时间内大幅度上涨有其客观原因:1994年分税制度的改革,一方面客观上加强了中央政府财力的同时,削弱了地方政府财力,而转移、支付制度又不完善;另一方面,地方政府又要承担大量的公共事务支出。

近年来,中央财力的集中程度显著提高。中央财政比重提高就意味着地方财政比重下降,这是县乡财政近几年普遍反映困难的原因之一。适当集中财力和财权,增强中央的宏观调控能力是必要的,但如果集中的程度过大、速度过快,必然会对基层财政造成负面影响。

主观原因:谁举债多,谁政绩大

主观原因:谁举债多,谁政绩大

从客观上讲,财政分配关系不合理、制度不健全在某种程度上造成了地方债台高筑的原因之一,但最主要的原因是地方政府的盲目投入,一些地方官员不务实、不负责任的行为造成了债台高筑。

地方债是这样飙升起来的。近些年,有些地方政府出于短期行为,超越自己的经济实力,热衷于搞开发区、房地产、旅游区等“形象工程”,致使背上债务包袱。政绩工程和形象工程如果再伴以官员的寻租腐败,地方财政想不困难也难。关键是“借债不怕还钱、自己借别人还、不还钱还能借到钱”的错误逻辑,进一步助长了某些地方政府的盲目举债,从而在地方上催生了“前人借钱、后人还债”的奇怪现象。对于地方政府官员而言,“谁借的越多,谁在任期内的政绩就越大”,这种机制也让地方政府官员存在强烈的借债动力。一任继一任,一个书记“一座桥”,一个县长“一个景”,债欠下了留给下一任解决。个别官员想的不是如何为后人千秋万代负责任,搞的是自己的政绩,欠下的是政府的钱,导致了负债累累的现状。

政府债务纳入预算

政府负债纳入预算,实行全口径风险管理;二是要规范政府的负债行为,理顺地方政府投融资的责任制度。 中央政府需要为地方政府债务建立严格的会计核算制度,并将地方政府债务纳入政府预算核算,让中央政府能及时准确地掌握地方政府债务的信息。其次,地方政府债务的发行须经过中央政府的审批,一方面是为了防止经济过热,控制债务发行总量,另一方面也是为了实现债务资金投放的合理结构。

增加政府债务透明度

增加政府债务透明度

没有经过长期的研究,短期投入如此大的资金,能改善民生的又有多少?不管是“大家”还是“小家”,财政支出必须有一个完整的计划。代表老百姓借钱,要让老百姓看得明白,心里踏实才好!希望政府把每个城市的消费和收入都要弄得透彻,让所有“消费”明细公布于众,民众也就不会如此担心了。应该推动地方政府职能真正转变,将地方政府债务数量化并公开预算计划,然后公布在政府网站上。让所有群众都看得到,真正接受人民的监督,增加其透明度,减少暗箱操作,将风险进行阳光消毒。

首先要搞清楚这些负债对应的资产,并要评估其实际价值。如果,这些资产在,且价值大于负债,则无需紧张。如果,这些资产的价值小于负债,则是资不抵债,风险就很大。其次,要搞清楚地方政府的负债究竟有多少?形成呆坏账的有多少?必须是既要查清楚,又要有增、减预算控制办法。“地方债”最可怕的就是变成糊涂账。透明的风险,是已知的风险,实际并不可怕;可怕的就是不清楚、无意识,危机一旦发生,手足无措。

与政绩挂钩,负债要问责

与政绩挂钩,负债要问责

谁借的越多,谁在任期内的政绩就越大”,这种机制让地方政府官员存在强烈的借债动力。那就将地方债务直接与政绩、与干部的升降去留挂钩,看地方债务还怎么发飙.巨大投资关键要看做出来的是不是好事,因此群众实实在在的监督是最本质的。各地党政一把手,应该是本次投入项目的终身责任人,一旦投入项目出了问题,不管你迁升或调动到什么位置什么地方,你都必须负责,这样一来,恐怕把负债当儿戏的心理就会少些了。

地方债务飙升损害政府公信力此次共审计56个中央部门,延伸审计310个所属单位;审计预算支出1224.83亿元,占这些部门预算支出总额的33.23%。存在的主要问题包括:

一是预算执行还不完全到位。56个部门中,有16个部门当年超预算支出8.74亿元,占这些部门预算支出的3.38%,主要是动用以前年度财政拨款结余等未编入本年预算,还有个别部门因人员经费定额偏低而使用其他经费弥补,造成实际支出超预算;有40个部门年末预算结余161.26亿元,占这些部门预算支出的16.69%,主要是一些部门的项目库建设滞后,项目论证不够充分,年初预算未按要求落实到具体项目,有的预算资金下达晚,造成预算执行进度慢,当年项目预算没有完成而形成结转资金。

二是预算管理还不够严格和规范。56个部门中,有16个部门存在以拨代支等问题,涉及金额5.60亿元;19个部门存在未严格执行政府采购规定的问题,涉及金额14.09亿元;23家受托代征单位未按规定征收或上缴港口建设费50.85亿元。

三是一些部门及所属单位仍存在违反财经制度规定的问题,涉及金额34.84亿元,具体是:

1.挤占挪用财政资金和违规发放津贴补贴10.95亿元。其中:35个部门本级和83个所属单位因项目预算编制不够细化、执行不严格等,造成挤占和挪用预算资金9.22亿元;两个部门本级和25个所属单位未严格执行国家有关规定,新增项目或提高标准发放津贴补贴1.73亿元。

2.多申领财政资金或瞒报收入和资产等6.21亿元。其中:1个部门本级和6个所属单位采取虚报或重复申报项目等方式,多申领财政资金2962.68万元;14个部门本级和33个所属单位瞒报各项收入和资产等5.91亿元,未在法定账簿内核算。

3.违规收费及未按规定征缴非税收入等16.26亿元。其中:1个部门本级和17个所属单位违规收费或摊派等2.44亿元;3个部门本级和10个所属单位未按规定征收和上缴非税收入13.82亿元。

4.接受和使用虚假发票列支问题比较普遍。抽查56个中央部门已报销的29363张可疑发票中,有5170张为虚假发票,列支金额为1.42亿元。其中:8个部门本级和34个所属单位在无真实经济业务背景的情况下,利用虚假发票套取资金9784.14万元,主要用于发放职工福利补贴等;12个部门本级和37个所属单位对票据审核把关不严,接受虚假发票报账4456.66万元。

四是部门决算(草案)编报不够准确。在决算(草案)审计中发现,有49个部门决算(草案)反映的收入、支出、结余不够准确、资产不够完整,涉及金额25.21亿元,占报表反映资金总量的0.70%。对这些问题,审计长已签署意见,要求被审计单位在财政部批复决算前调整相关账目和报表。

中央部门已纠正自查中发现的各类问题54.40亿元,整改审计中发现的问题2.94亿元,并制定了91条落实审计建议的具体措施。

====================

中国审计署审计长刘家义23日向全国人大常委会作2009年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告。他表示,审计署抽查56个中央部门已报销的29363张可疑发票中,有5170张为虚假发票,列支金额为1.42亿元。

其中,8个部门本级和34个所属单位在无真实经济业务背景的情况下,利用虚假发票套取资金9784.14万元,主要用于发放职工福利补贴等;12个部门本级和37个所属单位对票据审核把关不严,接受虚假发票报账4456.66万元。