2010年,我国玉米种植面积4.87亿亩(3245万公顷),单产355公斤/亩(5.33吨/公顷),总产量达到1.73亿吨。暴露的问题是单产长期徘徊在每公顷5.3-5.6吨的水平。最近15年总产量的提高75%来自扩大种植面积,而提高单产的贡献率不到25%。今后,继续调整种植结构,扩大面积的空间越来越小,发展玉米生产主要依靠提高单产。

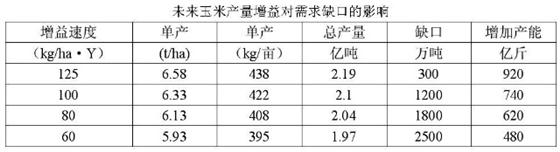

根据2007年所做的估算,2020年我国对玉米的需求将在2.22亿吨左右。目前缺口大约4900万吨。由于我国的玉米种植面积将很快稳定在5亿亩(3330万公顷)以上,我们就按照5亿亩这个基数来计算各种可能的增益速度和我国玉米生产能力的变化。

我国在1960-1970年期间推广玉米双交种,平均产量增益每年每公顷82公斤。1971-1995年的25年期间,主要推广单交种,平均产量增益达到每年每公顷126公斤的历史最好水平,在国际上也是相当突出的成绩。1996年以后,我国玉米产量增益大约35公斤,远远低于历史最好水平。但是美国自1960年推广单交种以来,50年期间的产量增益一直保持125公斤的高水平。阿根廷最近20年的产量增益大约每年每公顷244公斤。我国最近15年里,玉米产量增益下降,与急剧扩大种植面积有关,但也与技术进步缓慢和储备不足有直接关系。因此,今后提高产量的潜力巨大,但困难也非常多。

分析表明,我国玉米面积基数大,产量较高,国内生产和贸易的调控与缓冲能力较强。我国的策略是确保饲料用途,调控工业需求和控制进出口贸易。从技术进步角度来说,即使在很低的产量增益速度下,也不会发生类似大豆那样的被动局面。如果我们调整育种方向和技术路线,调整耕作栽培研究内容与方向,推广深松改图技术,提高种子质量,发展机械化,……我国玉米的产量增益有可能恢复到每年每公顷100公斤以上的水平,到那时,国内需求的缺口有可能控制在1200万吨左右。

以上这些分析是基于2020年国内对玉米需求2.22亿吨这个估计之上。最近的分析表明,中国城市化步伐和经济发展的速度可能超过预期,那样的话,2020年我国对玉米的需求将可能超过2.22亿吨,需求的增长幅度将超过1000亿斤。也就是说,预计全国新增1000亿斤粮食生产能力的任务基本上都压在玉米上,原先的预测无论860亿斤还是530亿斤增长幅度都满足不了国内需求,这意味着将要增加玉米进口。因此,调整玉米产业发展战略和育种科学的研究思路,迫在眉睫。尽管如此,中国进口玉米的数量不至于达到大豆那样的规模。

为了避免大量进口玉米,应该重点在提高单产上增加投入,包括生产能力与技术研发,也包括调整产业政策。假如今后玉米增产速度恢复到每年每公顷100公斤的水平,缺口仍然在260亿斤以上;假设产量增益速度恢复到历史最好水平,达到每年每公顷125公斤,仍然有近100亿斤的缺口。就目前的技术水平来说,这是两个很难达到的目标。因此,增加玉米进口和引进先进技术将不可避免。

今后10年,不能回避引进跨国公司的优良品种,不能继续排斥转基因技术和转基因品种。如果不能较快地实现土地流转,不能大规模实现机械化和农业生产技术现代化,不能尽快改变玉米育种的方向、目标和技术路线,将只能扩大玉米进口。玉米生产形势和巨大的需求压力将迫使我们重新考虑引进跨国公司的优良品种,而且排除社会干扰,以更积极主动的态度发展转基因技术。由于我们长期在技术和政策上犹豫不决,使我们耽误了许多时间,即使现在开始重视,转基因玉米研究成果在生产上发挥增产作用也将在10年以后。而最近这10年必须做出艰难的选择,才能平衡国内的玉米需求。

上述分析,将来不可避免地要进口玉米,以至于一些专家学者认为玉米将成为第二个大豆。这个预测不符合实际,但分析进口来源却发现中国不太可能进口很多的玉米。虽然2010年进口了5400万吨大豆,将来可能进口数量接近7000万吨,美国农民已经获得很多好处,但对世界粮食贸易的影响比较小,尤其目前对发展中国家影响相对较小,个别发展中国家还是中国进口大豆的受益国。但如果中国进口玉米,将使许多国家陷入被动,从而使中国被动。玉米是全世界第一大作物,但贸易量只有9000万吨。最大的出口国是美国,由于美国把1.2亿吨玉米(38%)用于生产燃料乙醇,这些年来逐渐减少了出口能力,目前美国只有4000万吨的出口能力。比历史最高水平减少了近2000万吨。

尽管美国非常希望向中国出口玉米,但美国的玉米带就是大豆种植带,其玉米生产能力与消费需求基本处于平衡状态,扩大种植面积的可能性比较小,除非国会修改农业法案,减少休耕,扩大玉米生产面积和继续提高技术水平,美国在短时间内将难以满足中国大量进口玉米的需求。即使只是进口1000万吨玉米,对全世界的影响也很大。

面对这种形式,中国进口大豆,然后依靠自己的力量扩种玉米的策略合乎中国国情,土地替代效益最佳。实际上,中国已经替代了很多大豆和小麦的面积,但小麦持续提高单产,并没有发生供给危机,今后南方通过水改旱途径,水稻也将发生一部分替代,但不会减少稻米供给。

就玉米来说,由于过去15年里,平均每年扩种玉米930万亩,现在已经达到5亿亩的水平,今后10年还将有2000万亩新增玉米面积的潜力。但扩大面积对总产的影响能力已经下降,需要转变发展方式,重点在提高产量、降低成本和增加效益。这就需要今后10年里重点提高单位面积产量,恢复产量增益速度。

目前的最大限制因素是科技管理体制。如果不实行重大改革,无论怎样增加科技投入都很难见到产业效果,甚至发生投入越多,偏离目标越远,与美国差距越大的局面。玉米育种的方向、目标和技术路线之所以一直偏离方向,栽培研究一直两头脱离(理论和产业),都与科技管理体制有关。因此,尽管中国的玉米不会成为第二个大豆,但需求形势仍不容乐观,而且改变玉米科研与生产的被动局面,难点在科技体制改革。