河南行(1):

红旗渠

刚从云南回来,老杨来电话再次邀请去河南,参观红旗渠并游览桃花谷,还说到殷墟及中国文字博物馆等等。老杨对他的家乡特别热爱并自豪,同时非常乐于与朋友分享他的情感。

我和雨燕8月23日一早从武汉出发,中午到达安阳,下午就去参观红旗渠。小学语文课本里讲过林县人们开凿红旗渠,改变生存环境的故事,还有一些模糊的印象。

红旗渠参观分为两个环节,一是在分水苑了解红旗渠修建的历史,二是游览从络丝潭到青年洞的一段长达数公里的位于半山和悬崖上的水渠。

红旗渠主渠分水口现在辟为游览区,叫做分水苑。除了分水工程外,就是几个展馆,介绍红旗渠开凿的历史。林县位于太行山余脉林虑山南侧,虽有从山西而来的漳河流过,但由于漳河位置较低,无法提供灌溉,而且,林县的地质结构也不适于蓄水,因此历史上林县都是缺水少水的地区。1959年底,26岁的县委书记杨贵上任,经由河南省与山西省的协商,同意从太行山麓的山西平顺县筑坝引水。工程从1960年2月开始,历时五年到1965年完成。整个红旗渠工程水渠长度达1500公里,工程耗资8000多万,其中国家投资1000多万,县社集资6000多万。工程期间农民农民自带粮食,小工具也自己筹备。红旗渠的建城,彻底改变了林县人民的生产生活状态,使林县由一个缺水少水的地区变成供水充足旱涝保收的地区。红旗渠的修建还在林县造就了一支技术过硬,作风扎实的建筑队伍。改革开放之后,林县建筑工人走向全国,走向全世界。据说,现在,不仅全国各大城市都有林县的建筑工程队,很多国家级建筑,都是林县人民的杰作,包括北京奥运会场馆。红旗渠的主渠,从山西平顺的拦水坝到分水苑,长达80公里,基本上都是在悬崖上开凿的,而这80公里的水渠,只有10多米的落差。能够实现1/8000的分差,需要非常先进的勘测和施工技术。而在红旗渠施工时,没有任何科学仪器。整个的勘测和设计,所使用的不过是脸盆和原始简陋的水平尺。

参观完分水苑,深为临县人民改天换地改变生存环境的坚韧顽强的精神所震惊。我相信,只有在那种恶劣的自然环境之下,人们才会有那样坚韧的毅力;同时,我们也深深为县委书记杨贵的远见卓识和胆魄气量所折服。这位当年26岁的县委书记,当他立下雄心壮志改变林县河山的时候,是面临各种压力的。他顶住了压力,克服重重困难,为林县人民留下了宝贵的引水工程,也为中国人民留下了宝贵的精神财富。

我在此前读过杜赞奇的《文化、权力和国家》,开篇就讲到20世纪初山西某地为引水、分水而建立民间组织的事情,在作者研究的那个地方,水是关乎农民生存的重要资源地区之间经常因为引水和用水而纠纷甚至械斗。于是问起林县引山西的水是否需要补偿的问题。解说员说,最初是不支付补偿的,引水工程得到了两省领导的支持。改革开放之后,因为借助于红旗渠,林县经济发展比较好,就逐渐给平顺县一些补偿。现在是每年补偿300万。还说,当年杨贵书记很有眼光,考虑到以后可能会因为水渠用地引起纠纷,当时就一次性给了对方30万的永久水渠用地使用费。

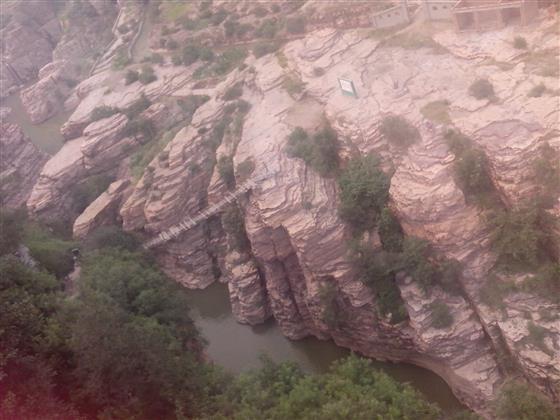

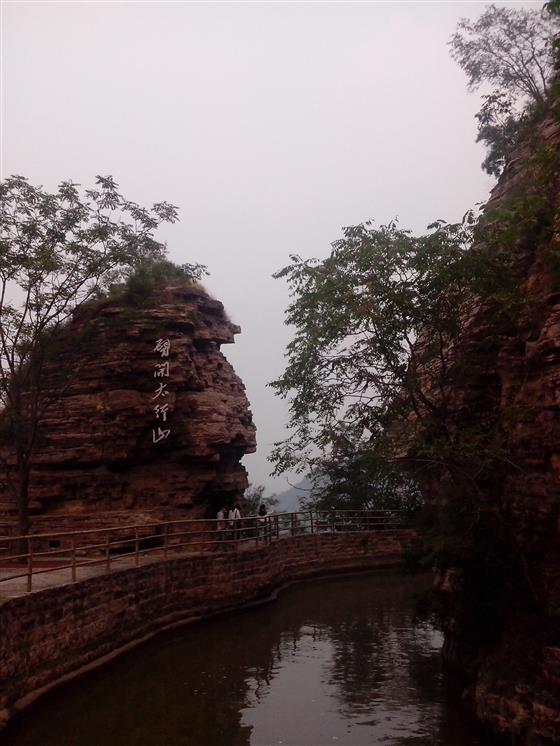

开辟为景区的红旗渠从距离分水苑20公里之外的络丝潭开始,一直到数公里之外的青年洞。络丝潭也是一个优美的景区,那里有幽深而澄碧的水潭,有深邃而险峻的沟壑,还有颤颤巍巍的索桥。此景区位于河南、山西、河北三省交界处,被叫做一脚踏三省的地方。

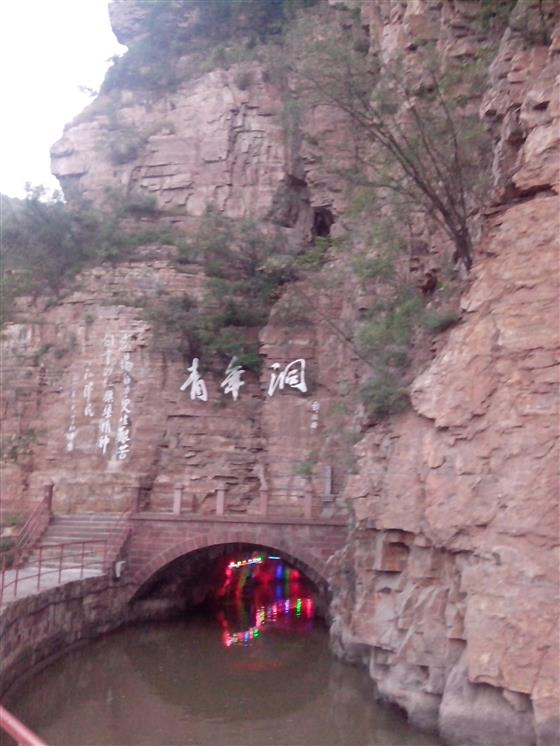

从络丝潭往山上爬了数百级台阶,就到了红旗渠。在我想象中,红旗渠就是一条一米左右的水渠。而眼前的红旗渠,在半山腰和悬崖上,宽度有四五米。很难想象在那种艰苦的生活条件下,那种落后的技术条件下,在那样艰难的工作环境中,仅凭手工,竟然能在那悬崖峭壁上开凿出这样一条天河。水渠大部分顺着山体一侧凿石而成,有的地方需要将山体剖开,有的则要开凿隧道。我们现在叹服为壮观和神奇的景致,当初是民工们用绳子吊着,身子悬在空中一石一块开凿出来的。最艰难的一段工程,需要在岩石上内开凿600多米的隧道。这个工程全部由青年人完成,建成后就叫做青年洞。

一路走一路看一路拍照,心情一直激荡着。也许只有在那个倡导艰苦奋斗,鼓励集体主义精神的时代才会有这样的浩大工程;也许只有在那种生存条件极端恶劣的环境下,人们才会有压力和动力去完成这样几乎不可能完成的任务。另外,没有大公无私且怀揣革命理想和信念的杨贵书记,这个过程也许只是一个乌托邦。而杨贵这样的人民公仆,只会出现在那个理想主义的时代。

2013-8-29