经济下降周期为何不宜持有银行股

文/黄辉

2008.10.18

今年以来,国内外金融环境继续呈现复杂性趋势,美国次贷危机蔓延、世界经济衰退、国内经济增速减缓、房地产下降、降息周期开始、存款定期化等均对商业银行产生实质性不利影响。银行业盈利下降趋势已确立。

银行业盈利在下降周期中存在三个拐点

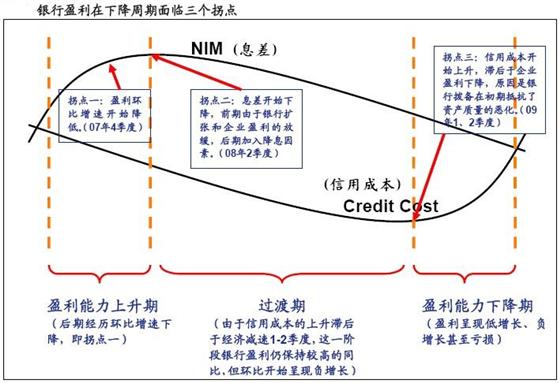

毫无疑问,宏观经济和银行盈利均处在一个下降周期中。在经济下降周期,对银行而言有三个至关重要的拐点:1、利润环比增速降低的拐点;2、息差降低的拐点;3、信用成本上升的拐点(请见下图)。

拐点一在盈利上升期末段因环比增速下降而出现;拐点二在经济明显减速一两季度后因银行盈利开始负增长而出现;拐点三在银行盈利能力明显下降期因信用成本开始上升导致盈利低增长、下降甚至亏损而出现。去年四季度末至今年二季度间笔者曾在部分文章和博客中多次提及慎重对待并规避银行股,原因就在于去年四季度以后对银行业可能相继出现拐点一和拐点二情况的判断和担忧。目前我们处在第二和第三个拐点之间,但银行业盈利下降的趋势已经确立。

在较短的经济周期中(类似2004-05年),宏观经济对银行的影响会较为微弱,因为经济的下降期可能在第二或第三个拐点到来之前就终止,而目前从国际国内经济大背景看来,我们面临的更类似一个较长的经济调整过程,银行盈利受到的打击也会更大。

在下降周期的前期(或小周期),银行的拨备会起到“抗震”作用,使其优于其它行业;而在后期(或大周期的下滑阶段),银行的高杠杆会使其面临比其他行业更大的风险。

下降周期中不良贷款恶化前景影响银行业盈利

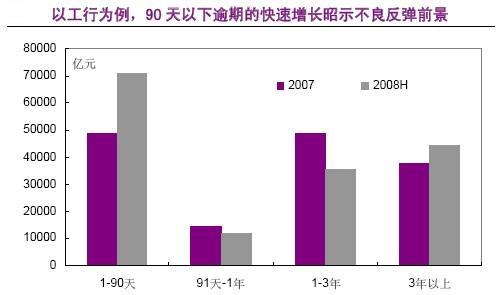

2006-07年银行的新增不良贷款率(即当期不良贷款余额上升占贷款余额的比值)为负值,体现了经济上升周期银行的资产质量改善。而从实体经济开始进入下降周期后,08年上半年已经有部分银行(主要是中小银行)的新增不良率开始上升。08中报显示,银行逾期贷款普遍出现反弹,特别是90天以下逾期贷款有显著增长,这反映了在二季度银行贷款质量出现了较明显的下滑。

目前银行体现出的资产质量下滑还只是苗头,预计随着宏观经济增速的下滑和企业经营状况的下降,银行贷款的下滑趋势还会进一步发展。目前市场所无法确定的是:(1)宏观经济究竟会下滑到什么程度;(2)中国银行业自2001 年前后建立的新的风控体系并未经受过完整经济周期的检验,其有效性究竟会如何。

房地产行业的下滑可能对银行业带来的负面影响:除了占银行总贷款约30%的直接与房地产行业相关的“房地产开发贷款+按揭贷款”的潜在风险,还有目前对公抵押贷款在银行贷款总额中占比较大(如工行占比超过24%),而银行所接受的抵押物普遍都是土地、房产、厂房等不动产,房地产价格(特别是土地价格)未来的下降将对银行贷款质量构成间接损害,降低银行贷款在违约情况下的回收率。

外币资产贬值可能造成的减值损失方面:中资银行持有的外币债券比例非常低,且考虑到相当一部分是美国国债和联邦政府债券,外币资产的贬值对大多数的银行不会构成重大影响。在最糟糕的情况下,会导致部分大银行的当期利润受到负面影响。可以判断这方面的负面因素对银行业盈利和股价的影响都不是致命的,都远远比不上国内经济恶化所导致的银行不良贷款率上升的因素更大。

新增不良率在银行之间会有差异,大体来说,资产分布较为分散的国有银行的情况要比城商行更好。

下降周期中银行“惜贷”拉低生息资产增速

东南亚金融危机之后,中国银行业曾经经历过一轮“惜贷”和“贷款难”的现象,原因在于:一是GDP增速下滑至8%以下,导致贷款需求不振;二是贷款质量明显恶化,再加上商业化经营的压力,导致银行主动收缩信贷。我们看到,目前银行的贷款业务也逐渐开始表现出相似的特点。

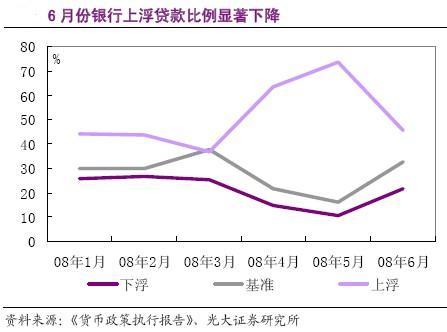

虽然央行放松了信贷额度控制,在8月份新发放了5%的信贷额度总量,但近期的贷款增长却出现了一定的下滑。这反映了在目前信贷市场风险加大的背景下,银行已经开始远离风险度较高的中小企业而向大企业转移,向高端客户集中,以规避未来贷款质量恶化的风险。但正因如此,这种客户结构向高端转移的变化意味着银行议价能力的下降,银行将很难用上浮利率来争取更大的利差收益。上浮贷款比例将会有所下降,从而继续压迫银行整体贷款收益率下滑。

虽然2009年贷款增速不会比今年有明显下降,原因在于今年上半年的贷款增速因为央行的信贷控制而被人为压低。但这也意味着央行进一步放松信贷控制来刺激经济的有效性已经大为减弱。我们可以把信贷规模控制这一货币政策工具看成是经济的缰绳:虽然可以拉紧绳子来使得经济减速,却难以通过放松它来阻止经济衰退,力的作用体现出单方向性。在本轮国际金融危机中,各国央行的政策效果也会如此,可能挽救崩溃,但却不能阻止衰退。

降息周期提前到来将对银行业产生重大利空

继9月16日下调贷款利率27个基点之后,市场对于中国降息的预期显著增强。9月的降息表明央行正在考虑通过利率调整,来实现利润从银行系统向实体经济的转移。今年银行业的利润达到顶峰,上市银行的净资产收益率(ROE)普遍在30%以上,与实体经济盈利状况的下滑形成鲜明对比,而近年我国银行业的总体资产质量也处历史上最好状态,这些为央行通过利率政策来调节产业利润初次分配结构提供了可能。

整体来看,2009年上市银行的息差都会缩小,直接对银行的盈利能力造成最主要的影响。具体影响息差的主要因素有:降息(无论对称或不对称)、贷存比的降低(伴随资金使用效率降低)、存款定期化的加剧。

1、降息对银行息差的影响

若此次降息意味着我国开始进入降息周期,则对银行业将构成显著负面影响。正如2006年以来的升息周期是银行业利润加速增长的最重要推动因素之一,中国经济进入降息周期则会对银行净利润增速构成显著压力。原因在于既然活期存款基准利率在前次升息周期中基本没有提高,那么也同样无法期待其在降息周期中会有下降,而上市银行的活期存款占比平均高达51%。行业研究员认为,非对称降息将对银行业利润构成重大影响,而即使是对称降息,对银行净息差的影响也是负面的。非对称降息对银行业绩的负面影响主要体现在2009年。整体来看,股份制银行受到的负面影响更大一些。

2、贷存比降低对银行息差的影响

一旦资产增速超过贷款增速,会导致更高比例的生息资产配置到收益率较低的债券投资(考虑国债的免税效应,假设贷款和债券的利差约在2%左右),导致整体息差的降低。

而与此同时,银行还要面临资金业务收益率将持续下降的问题。近阶段,虽然银行间市场上回购和拆借仍然能保持稳定,但国债收益率已经出现明显下行。预计一方面由于央行下调存款准备金率,另一方面由于银行“惜贷”,银行间市场的资金供应将逐步增加,从而推动收益率下降。而近年来资金业务的收益已成为银行利润的重要组成部分,14家上市银行资金业务资产规模占总资产比重已达36%,相当于同期贷款规模的85%。事实上,目前不论是国债收益率还是回购、拆借利率,都处于历史较高水平。若这部分资金收益率出现下滑,则银行净利息收入将可能面临更大的下降压力。

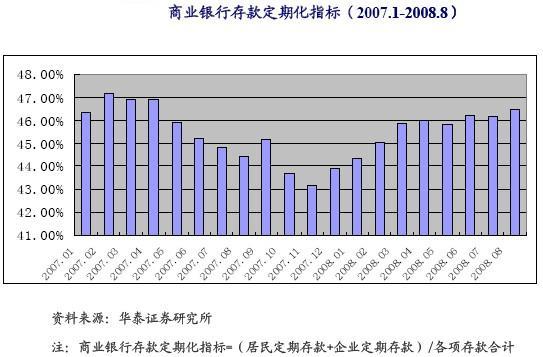

3、存款定期化对息差的影响

2006-07年在资本市场迅速上涨的背景下,存款活期化的现象十分明显;而进入2008年,存款开始呈现定期化,导致上市银行成本上升、息差收窄。一个特殊的现象是由于过去两年中一年期以下定期存款与活期存款法定利率间的利差不断拉大,银行吸收到的定存中一年期以下的占比大幅上升。

从前期情况看,存款定期化仍有一定深化可能。6月底,金融机构本外币存款中定期存款占比为41%,比2007年底上升了1.8个百分点。这一点已经体现在银行中报业绩之中,表现为各家上市银行定期存款占比都有明显提高,以及存款成本率持续上升。存款定期化对银行资金成本的压力还将增大。

降息周期将在2-3 年之内压制银行业利润增长

我们更应关注降息的动态影响过程。事实上,由于资产负债重新定价上的时滞,即使央行的降息在2009年内完成,其对银行业绩的影响也将延续到2010年。

尽管银行自身对于从不良贷款的认定和处置到拨备政策都有很大的操纵空间。但已经有券商行业研究员根据不良贷款恶化前景、随之而来的信用成本上升和首次降息的影响,判断明年银行业的增长将被侵蚀殆尽,而将银行业2009年净利润增速预测下调为零增长。个别银行可能在09年出现负增长或亏损。若再次发生降息行为,则银行业2009年将整体面临负增长。基于此,虽然绝对股价已经较低,但银行股估值仍将承受压力。

关于近期房地产政策的松动问题,如果出现全国性的较大力度的房地产政策出台(包括银行信贷放松、二套房政策放松、税收优惠等),是从基本面对银行业的利好影响,因此可能会令投资者对宏观经济的预期比之前更乐观些,对银行资产质量和信用成本压力的担忧减轻。但考虑到国际经济大环境的恶化、经济衰退所导致的房地产需求萎缩、政策效果的滞后性和散失性,针对房地产救市的政策并非十分明智,而更可能只是延长了行业下滑的周期时间而不能扭转房地产挤压泡沫而回归投资价值区的大趋势,进而也不可能很快就扭转银行业的下降周期。

在经济下降周期(尤其是降息背景下)银行业整体跑赢指数的可能性不大,仅存在短期的交易型机会。TOP-VIEW数据显示,前一阶段机构资金对银行股的操作发生了较大的变化:中报业绩预增的7月中旬大幅加仓,在公布中期业绩的8月中下旬以减仓为主;而日前深发展、浦发银行等多家银行股三季报业绩预增,公开交易席位却显示机构资金以卖出为主,显示机构投资者对银行股基本上维持了业绩增长下行拐点的判断。