按照很多升斗小民的思维,男人就该有男人的样,然而这是时尚圈,哪个又会把“规矩”放在眼里?颠鸾倒凤不是罪过,黄耀明早就在《忘记她是他》里唱过“爱上是他是她是他给我满足快乐,是那份美丽的感觉”,甚至为了这份让人忘记性别的“美丽感觉”,执掌时尚话语的权力人物,纷纷把这些“她”推到了镁光灯的最亮处。

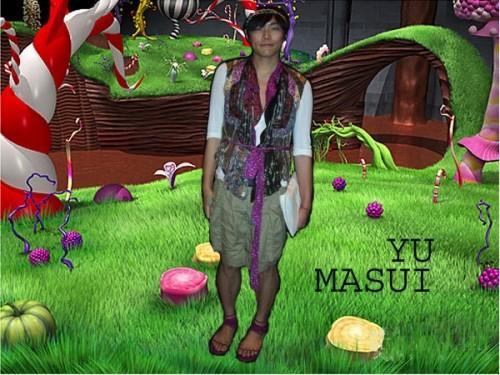

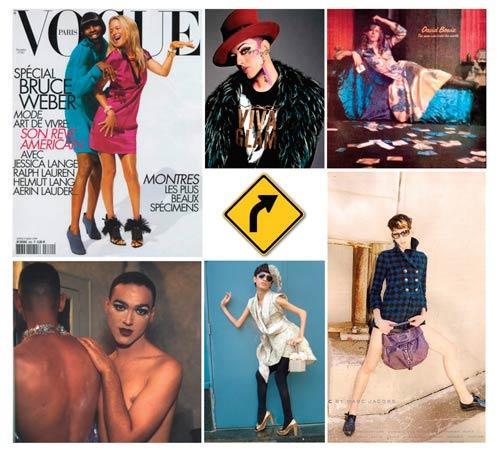

君不见菲律宾名不见经传的Byran Boy把自己搞成女娇娥的样子,仅靠一个晾晒自己媚照的blog,便引得Marc Jacobs致敬连连:先像个粉丝一样把“我爱你,Byran Boy”的口号喊得震天响;接着又设计了一款“BB”包包,献给这位风格“缪斯”;最后还让男模Cole Mohr也学着Byran Boy的样,男扮女装地出现在Marc by Marc Jacobs的广告上。这位代号“BB”的平民时尚“天后”绝不孤单,大把时尚圈中人早就以此搏出位:名公关Andre J留着大胡子,却喜穿女装,搏到登上女装杂志封面的高调曝光;日本人Yu Masui穿着Balenciaga的鲜花盔甲和Jil Sander的薄雾纱衣,在时装周期间谋杀了无数菲林……

当然,他们在接受几近狂热的赞美的同时,也有不少污水向他们泼去:有人在Byran Boy的blog上扬言要杀掉他;有人把Andre J称作“时尚界的芙蓉哥哥”……

这些只爱红妆的男人们究竟是现身人世的美神,跳梁小丑,还是歪道邪魔?

是天赋,不是病

中国人很早以前就把“易装癖”(Transvestic)称作“人妖”。这些“服妇人之衣”的男孩自然和今天所说的“变性人”有本质的区别。其实,“人妖”在古代并算不得什么大不了的事,除了拉丁美洲的阿兹特克文明曾规定易装癖须判死刑外,在余下的世界里,这些“易装癖”大致还是安全的。从大量的典籍来看,古代的“人妖”所受的舆论待遇和今天备受争议的时尚明星们也差不了多少,有人歌功颂德,也不乏怒斥挖苦的人,所有非议仅仅局限在口水仗中。

但随着现代心理学的发展,易装癖曾几何时被视作一种心理疾病,更有好事者出于人道关怀,要“矫正”这些不健康的灵魂。法国电影《Ma Vie En Rose》(玫瑰少年梦)便是一则描绘易装癖儿童境遇的悲喜故事:路德维克是个从小爱穿女装的7岁男孩,然而随着年龄的增加,邻居们渐渐视他为怪物,纷纷指责并隔离他;学校也以“影响风气”为由,勒令他退学。他的父母在强大的社会压力下,不得不为路德维克寻求心理援助,然而他心底的那个“玫瑰少年梦”却永远不可能被大人们粗暴地抹去。这则改编自真实事件的故事,不啻是道出了主流社会对易装癖所采取的普遍态度,同时也从儿童天真的视角对这个喜欢“大惊小怪”的成人世界,提出了质疑。

英国专栏作家Vernon Coleman是易装癖最坚定的辩护人。在他的著作《穿裙子的男人》中,采访了414位易装癖男性,其中一位自豪地说:“易装的癖好是天赋而不是诅咒。我们应该对此心存感激。”Vernon Coleman本人也毫不含糊地认为:“易装不是疾病,而且大多数易装癖都不想获得‘救治’。”

然而他却错误地得出了另外一个结论:“易装癖是男人缓解压力的灵药。”当然,Vernon Coleman的调查样本还不够大,甚至带了预设结论前去调查。他并没有意识到第二次世界大战之前,柏林和巴黎醉生梦死的都市生活里,那些热气腾腾的易装酒吧像便利店一样开在街角的现实;也没有意识到“玫瑰少年梦”里本没有太多“压力”需要排遣;更没有看到Byran Boy这样的时尚深度中毒分子是如何在女装中,疯狂地表达自己的创意。“天赋”是个绝好的词,这和外部环境的催化毫无关系,只是一种源于自我的冲动。

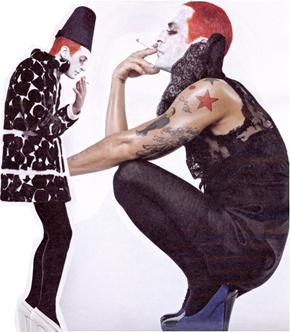

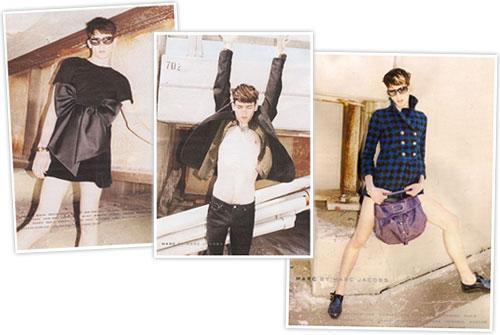

由男模Cole Mohr出演的最新Marc by Marc Jacobs秋冬广告 花木兰的启示 甚至易装癖和同性恋也没有太紧密的关系。上世纪60年代,美国出现了一个名为the Beaumont Society的易装癖社团,旗帜鲜明地撇清和同性恋的关系,认为这种癖好只关乎“内在的女性特质的表现方式”。而《穿裙子的男人》中受访的易装癖也有80%否认自己是同性恋。有人轻松地说,只是喜欢女性服装所采用的柔软面料接触皮肤的感觉而已。这群人中,有一部分人单爱穿着女性内衣,容易同“恋物癖”混淆起来。其实他们并非是通过穿着女性内衣而获得性快感,只是非常喜欢这种面料而已。David Beckham便曾公开宣称自己喜欢穿妻子Victoria的内衣。 易装癖中只有极少数人才有变性的愿望,“男人身体里的女性气质”与“上帝的错误”间也有着本质的区别。向来喜欢打破“男性面料”和“女性面料”藩篱的服装设计师Ann Demeulemeester认为,她只是通过这种方式呈现男性身体里的女性气质而已,这是男人的原本面貌。而真正具有变性倾向的人,则会彻底否定自己的男性本质。现代舞蹈家金星在决定变性前,甚至刻意回避穿着女装。从某种程度而言,她对性别的问题,甚至持趋于保守的“非男即女”的二元论。同她极力否认自己是“同性恋”一样,“易装癖”的称号也不适用于她。 从女性易装癖的角度来看,能更清晰地把握其实质。在中外传说中,最著名的两个女性易装癖的例子莫过于圣女贞德和花木兰。从没有人质疑过这两位女性是同性恋,抑或想要变性。由此可见,女人易装更能被大众接受,毕竟女人想要表现“优越”的男性气质,是上位;而男性想要表现“低贱”的女性气质,则无疑是自甘堕落的。纵观现代女装的发展史,更会发现这几乎是个不断从男人衣柜里索要服装的历史,从牛仔裤?吸烟装?T恤?宽大的垫肩?背心,再到领带,几乎没有招徕太过激烈的争议。却绝少有人在面对Jean Paul Gaultier的男裙和Prada的男肚兜的时候,能以平常心视之。Byran Boy?Andre J和Yu Masui以女装出镜,每每引来话题,乃正宗“大惊小怪”的表现。 BryanBoy被称为时尚圈的芙蓉哥哥 愈禁忌愈快乐 在《穿裙子的男人》中,有69%的易装癖害怕社会知道自己的“小秘密”。这层压力主要来自于身边的男性同事和朋友。易装癖或多或少都会遭受那些大男子主义者的歧视,有时甚至会升级成暴力事件。即便在对待此问题最开放的泰国,为了保护那些易装癖少年在上厕所时不被其他男性骚扰,部分清迈地区的中学开辟了“易装癖专用厕所”,好让这些男孩子能坦然自若地在厕所里化妆。 相对而言,作家幸运得多,他们惯常在虚构的小说里,排遣自己隐秘的易装癖好。《追忆逝水年华》的作者普洛斯特笔下那些贵妇们,几乎都有他生命中若干男伴的影子,借用自己的笔为他们穿上精致的钟式裙。电影明星Marlon Brando则在自己的小说《番摊》中为男主人公起了一个女性化十足的名字,而他自己也曾被爆确有易装的癖好。 然而出人意料的是,不少易装癖认为如果社会环境变得很开放,他们反倒会遗失易装的快感。由于人类的思维定式,使得易装具有强烈的戏剧性。在男色盛行的明代,“男皇后”的故事经常被搬演上戏剧的舞台,供人消遣。Nirvana乐队的Kurt Cobian也曾在舞台上不只一次地穿着印花连衣裙,燃点观众的激情。许多爱扮女人的中外喜剧明星,更是因此炮制了许多笑料。前阵子Jim Carrey穿着女友Jenny McCarthy的泳装出现在沙滩上,其娱乐他人的喜剧效果绝对占主导地位。因此,对很多男明星而言,偶而易装,是增加曝光率的绝好机会。Jean Paul Gaultier便曾极力劝说David Beckham在裤子和短外套外,再套一条裙子。他对David说:“你穿了,它就红了。这只不过是一个配饰。” 对媒体而言,易装无疑具有极大的魅力,因为它冒犯了终极的大禁忌。向来喜欢关注边缘人生活的女摄影家Nan Goldin曾以一组易装癖照片,震撼艺术界。上世纪70年代,她与两位易装癖好友同住一起,拍摄了许多相当私密的照片。她以时尚杂志中Helmut Newton和Guy Bourdin的摄影作品为灵感,把易装癖拍摄成充盈了欲望的时尚形象。她的名作《The Other Side》一书的封面上,著名发型师Jimmy Paul的易装形象已成当代艺术的经典。Jimmy在回忆Nan Goldin拍摄这张照片时的情景时说:“我喜欢禁忌。这和做爱没有关系,我们只是在玩闹。在这本书里,你会发现我们确实很快乐,并不是悲剧。” Marc Jacobs穿上了高跟鞋 危颤颤之美 用男性来表现女性美,向来是戏剧舞台上的常态。从英国古典戏剧?意大利巴洛克歌剧,再到中国的京剧和日本的歌舞伎,尽管“男旦”的出现有其性别歧视的历史缘由,但久而久之,人们发现“男旦”演员似乎是女性魅力更完美的诠释者。作家三岛由纪夫曾高度评价“男旦”:“此君有如初生之蛹的身子,在舞台上摇曳生姿时,一种伴随着危颤颤的抒情美就荡漾开来。”将女性魅力高度抽象提纯后,男性能表现出更为极端与梦幻的女性美。鲁迅认为梅兰芳的表演“男人看到的是‘扮女人’﹐女人看到的是‘男人扮’”,其审美的关键在于观众清楚地知道舞台上摇曳生姿的女主人公是由男人扮演的。三岛由纪夫所言的“危颤颤”点明了其妙处。 在时尚这个夸张的舞台上,男人易装更赋予了“不走寻常路”的前卫态度,将妙不可言的“危颤颤”之美发挥到了极致。在Marc by Marc Jacobs的广告里,男模Cole Mohr在Juergen Teller镜头里的表现并非是女娇娥的样子,甚至包裹着他瘦削身形的女装更显示出一种震慑人心的性感男性魅力。先前Steve Meisel所拍摄的一组用男模演绎女装的杂志大片中,他丝毫没有遮掩裙子外所暴露出来的浓密腿毛。而Karl Lagerfeld给出的诠释比较特别,他曾在Chanel的女装秀上启用男模。这些穿着Chanel女装的男模并没有被视作是怪异的。事实证明,清晰可辨的男性气质和女装,完全可以共存。 而自从上世纪80年代,里根与撒切尔政府开始鼓励“意识形态上的个人主义”。男性通过时装来进行不受约束的自我表达也备受鼓励。时至今日,时装零售商们纷纷发现,越来越多的男人热衷于选购非常紧身的裤子和外套,甚至部分男性消费者会跑去女装部选购大号女装,来解决“日益增长的时装需求与男装市场意识滞后”这对不可调和的矛盾。Yu Masui的诠释最具代表性,他不可能在男装部里找到如Balenciaga的鲜花盔甲和Jil Sander的薄雾纱衣这般夸张而充满想象力的表达。 在08春夏巴黎男装周上,一位穿着Balenciaga“鲜花盔甲”的日本男子出现在Givenchy的秀场外引人驻足。他出名啦,他就是Yu Masui。 “易装癖”过时了? 如今再谈易装癖,显得有点过时,许多乐于在大众面前易装的明星都拒绝把自己规划为易装癖的行列。当年David Bowie在早期专辑《The Man Who Sold The World》的封套上,展示着烫着大波浪、穿印花长裙的造型,他解释说:“我并没有易装癖。只是在巩固整个由我引领的时尚潮流前,我必须不懈地穿裙子。”在不断夸张男性原始力量的摇滚乐阵营中,David Bowie将易装引入他的营销策略,并强化自己走在时尚前端的先锋地位。 如果说David Bowie的易装是种处心积虑的媒体策略的话,那Culture Club乐队的歌手Boy George则是完全自发地把自己打扮成年轻女孩的样子。他狡黠地说:“我并没有穿裙子啊,我只是选择中性。”然而他的化妆技术和着装品味连女人都嫉妒得要命。他甚至亲笔书写了一本《Boy George的化妆与时尚宝典》分步骤地教育他的女粉丝如何像Boy George那样外形出众。 Byran Boy在女性化十足的打扮里,无疑充满了自信的魅力。显然他和Boy George有不少共通点,他说:“我不会刻意穿女装,男装总是一成不变,不能吸引我,所以我才会选一些适合我的女装,但是我绝对不会穿上粉色上衣或者花裙子,对我来说男装还是女装无所谓。我的风格实在男性化和女性化之间。” Andre J信心满满 “易装癖”这个词本身,就是一个很厉害的咒语。一旦被它冠名,便会让人产生“变态”的联想。从这点来看,许多坦然易装的男明星正是在试图摆脱这个咒语。Jean Paul Gaultier对易装也采取了自然主义的态度,在他的时装历程中,曾创造过无数易装的辉煌时刻:“我可不是故意哗众取宠。我认为人们的思想在改变,男人在改变,因此也不再害怕展示自己女性化的那一面。变得有诱惑力就是女性化?凭什么说只有女人才需要诱惑力?对我来说,这一切都自然而然。” Andre J的易装则更有意思,他不仅仅以自己的易装实践来抹平男人和女人的鸿沟,甚至改变了人们对黑人的固有印象。他告诉《纽约时报》:“大多数人认为黑人就是穿着超大码的牛仔裤以及Timberland的运动衫。但现在有了Andre J,穿着非常性感的短裤配土耳其长衫,或是一双拖鞋,或是一双跟非常非常高的牛仔靴。”Andre J显然不仅仅只是个自然主义的易装者,他将之视为一种行动宣言:“我要人们看到我后,能受到启发,感受到希望,而会心一笑。我在积累我身体里积极的能量,明确地告诉人们,你们太可以成为你们自己了。”