转载请注明:《中华人文社会学报》(台湾)2009年(民国九十八年)第1期

家奠弔祭儀制發微*

彭衛民

西南政法大學政治與公共事務學院学士

摘要

祀祭喪葬文化在中國古代繁縟的禮節儀制中佔有十分重要的地位,即所謂「國之大事,在祀與戎」,喪葬制度以禮教符號為載體,將個體的哀痛情感內化為文字以試圖對死亡這一永恆概念進行審視和對話,通過禮教來對弔祭程式進行點綴,使得喪亡的個體生命在「禮制」層面上存活於弔祭者內心成為了可能。家奠是諸多祭祀儀制中的一種,它受到「昭穆制」與「祭不越望」觀念的影響,並以「五服」與特定的祭禮程序作為點綴,對它起源與儀制程式的考證,可以探求古人在祭祀中的細微心理,從中可以得出,家奠弔祭儀制應當是諸多繁雜禮儀中個體情感最為真切的一種,與此同時,本文從已有的文獻資料中高度提煉出家奠弔祭的一般程式,有助於我們對古代生死哲學的探賾。在本文餘論中,亦揭示出古代家祭對現代社會人文觀念之影響。

關鍵詞:家祭、弔祭禮儀、程式、「五服」、「昭穆制」、「祭不越望」

Interpretation of Sacrificial Ceremony in Ancient Chinese Family

Weimin ,PENG

Research fellow of Political Science School,

Assistant of Scientific & Research Division,

Southwest University of Political Science & Law,

301# Baosheng Avenue, Yubei District, Chongqing

Abstracts

The culture of sacrificial ceremony has an important place in the elaborate rituals of ancient China, because sacrificial ceremony and war were regarded as the greatest events at that time. By borrowing ethical code as its carrier, the funeral system converts individual’s feeling of sorrow into words in an attempt to make a careful look at and a dialogue with the eternal concept of death. The procedure of mourning is also embellished by the ethical code, which makes it possible that the dead individuals still live in the heart of those in mourning on the “etiquette” level. Among many sacrificial ceremonies, family ceremony, adorned with the “System of Five Costumes” (五服)and some specified sacrificial procedures, is influenced by “Zhao Mu Zhi” (昭穆制)and the concept of “ Sacrifices Limited to Local Areas” (祭不越望).Making a research on its origin and rituals, we find the subtle mentality of ancient people in sacrificial ceremony, and thus deduce that family ceremony is characterized with the most genuine feelings. By highly extracting the general procedures of family sacrificial and mourning ceremony based on the existing documents and materials, this article throws light on the philosophy of life and death in ancient China, and reveals the influence of ancient family sacrificial ceremony on the concept of humanities in modern society.

Key Words: Family Sacrificial Ceremony; Mourning Rituals;

Procedures;System of Five Costumes;

Zhao Mu;Sacrifices Limited to Local Areas

其壹,前言

古代宗教中「生住異滅」輪回思想強調鬼魂崇拜的觀念,使得弔祭喪葬文化在我國古代繁縟的禮節儀制中佔有十分重要的地位。

《禮記訓纂》序言雲:

凡治人之道,莫急於禮。禮有五經,莫重於祭。夫祭者,非物自外至者也,自中出生於心也,心怵而奉之以禮。是故,唯賢者能盡祭之義。

與此同時,祭禮與刑名相治,使得家國之大事得以開展[1]。

夫有國者莫不以刑法為治,是家者莫不以服紀別親疏,是故禮有五禮,服是五服,刑是五刑,聖人以禮制而定服紀,以服紀而立刑章,然則服是加降,刑分輕重,影正刑名,先明服紀,欲正刑名先明服紀,服紀正則刑罰正,服紀不正則刑罰不中矣,此乃萬古不易。(龔端禮,1980:序)

喪葬制度以禮教符號為載體,將個體的哀痛情感內化為文字以試圖對死亡這一永恆概念進行審視和對話。「喪悼文化是個體生命意識、倫理關懷和血緣情感等面臨死亡的洗禮而形成的一系列由特定情感表現、儀式、風習等構成的複雜民俗事象」(王立,2001:58),通過禮教來對弔祭程式進行點綴,使得喪亡的個體生命在「禮制」層面上存活於弔祭者內心成為了可能[2]。

當然,周禮所說的「禮俗,以御其民」,道出了喪葬禮儀在古代產生并盛行的根本原因——作為國之統治者調節控制社會的工具,同樣也可以理解為是宗族統治者統治本宗的工具,喪葬禮俗反映出的是強烈的等級觀念與祖先崇拜意識。伴隨著誄辭、哀辭、祝辭、吊文等文體的產生,弔祭的個體情感被文學性日益取代,對弔祭儀制的考察主要傾向於祭文的綜述,而在對祭文文體的研究中,又偏重于對文章辯體的探賾與祭祀作品的鑒賞,故王立先生(2001:68)又說:

悼亡哀祭,它是一種較為恒久穩定的喪悼心態的文學表現,因而必須從人類精神史的角度全面把握;單純地談文學技巧、意義不免於偏狹和局限。

而於此同時,由於文化並不是一味遵循單線性的發展路徑,在歷朝歷代禮家那裡,所記載的關於喪葬程序之版本都有出入,因此風俗的地域化與時空的差異性加大了對喪葬制度的概說難度,也可以說,喪葬禮俗研究是式微的。

《禮記·祭統》雲:

夫祭有十倫焉,見事鬼神之道焉,見君臣之義焉,見父子之倫焉,見貴賤之等焉,見親疏之殺焉,見爵賞之施焉,見夫婦之別焉,見政事之均焉,見長幼之序焉,見上蔔之際焉。

而這裏所說的祭祀範圍,僅界定到以血緣與情感關係為紐帶的家族概念中[3],在家廟內祭祀祖先或家族守護神的禮儀,亦即家奠。

其贰,家奠祭禮源起考辯:或肆或將,祝祭於祊。

中國傳統文化中,「君統」與「宗統」之辨是一個聚訟已久的學術難題,簡略言之,「君統」與「宗統」應分屬兩個概念,「君統」是以權力為核心,在整個國家公共事務中佔據主導地位,並行使公共權力的組織體系。而「宗統」則是以血親為核心,通過世襲罔替,在次於「君統」一級的宗族範圍內行使權力的系統。按照馬克思與摩爾根(Karl Heinrich Marx,1995:2;L.H.Lewis Henry Morgan,2005:187)的解釋,氏族社會的社會結構是以血族團體為基礎的,所以氏族社會的社會組織形式與血族團體的組織形式是統一的[4],從本質上說,血緣婚級應當先於宗族政權,因此「宗統」應孕育於「君統」之先[5],而事實上,氏族制度在宗法制度出現之後,再也無力以血緣關係維持對宗族的統治,繼而代之的是「食之飲之,君之宗之」(詩經·大雅·板,1920)的君權等級制度,在周代的政權系統中,君統開始成為一種比血緣關係更穩定的政治系統,成為淩駕於血緣團體關係之上。而下文所提及到的「昭穆制度」(the right side position in ancestral temple)恰是西周宗法關係和宗法制度的基本準則,並且成為聯繫西周社會「君統」與「宗統」之間的紐帶,從這個意義上說,由於「宗統」與「君統」的連貫性,反過來也使得昭穆制處於一種較為穩定的狀態。

中國社科院考古研究所編纂的《殷周金文集成》一書中記載:

冰月丁亥,陳氏裔孫逆作為皇祖大宗簋,以匄羕令眉壽,子孫是保。

這是已有的文獻對家奠,也即是所謂狹義之「宗統」範圍內祭禮的較早記錄。當然周代對关于別于「宗統」之外的「君統」[6]祭祀也做出過記載:

嬽作皇祖,益公、文公、武伯、皇考龔伯鼒彝,其洍洍萬年無疆,霝冬霝令,其子孫永寶,用享於宗室。

堂奠之內容,除非血緣的個體儀式外,應將對宗廟與社稷的祀拜囊括在內。宗族內部對宗族祖先的主祭權掌握在宗子手中,因此有「神不歆其非類,民不祀其非族」(杜預,1997:65)之說,早期宗族成員的宗法地位存在較明顯的等級,「或肆或將,祝祭於祊」、「諸父兄弟,備言燕私」[7](曹學佺,1967:34);與此同時在弔祭中,基於宗法等秩,形成了所謂的「父不祭子,夫不祭妻,以尊臨卑,神亦必不安,故當其祭,則有代之者矣」(顧炎武,1982:344)的準則,這一系列的祭祀觀念,即家奠意識的雛形,強烈的「祭不越望」[8]觀念自古一以承之,「祭不越望」是家奠儀式得以形成的雛型,即因家有祠堂,族有宗廟,祭禮不可越過此界限,在《禮記·曲禮》記載有對天子與諸侯祭祀的嚴格要求,《禮記·曲禮》雲:

天子祭天地,祭四方,祭山川,祭五祀,歲遍。諸侯方祀。祭山川,祭五祀, 歲遍。大夫祭五祀,歲遍。士祭其先,凡祭,有其廢之莫敢舉也,有其舉之莫敢廢也。非其所祭而祭之,名曰淫祀。淫祀無福。天子以犧牛,諸侯以肥牛,大夫以索牛,士以羊豕。支子不祭,祭必告於宗子。

天子可以祭祀天地四方諸神,但是諸侯的祭祀受到「望祭」約束,祭祀範圍僅局限在所轄的山川,如若超過該祭祀範圍,則會被稱之為「淫祀」。所以,孔子在得知楚昭王有「三代命祀,祭不越望」之語后,盛讚道:「楚昭王知大道矣!其不失國也,宜哉!」諸侯王受到「祭不越望」觀念的束縛,在宗室內的祭祀,一方面,祭祀諸神宜當為本族之神,「諸侯山川有不在其封內者,則不祭也。」另一方面,宗子有奉四親的特殊權利,承擔了祭祀的大部分任務[9]。因此《皇清經世文編》解釋說:

宗子既奉四親,又得上與始祖祧奉祀。然而所謂宗子者,不知其果為大宗與否,閱一再傳。又迷其統,如是則又必人以伊川自任,曰,不得當吾世而以非大宗為諉,仁孝之念,人人有之,仍歸於家有始祖之祀,而不盡當祭之說不行。

又如,皮慶生先生在《中華文史論叢》(皮慶生,2007:229)中引《文淵閣四庫全書》裏《漫塘集》南宋後期劉宰收錄的一份試卷題目,如下:

問水旱有禱,禮也。抑有可疑者,天子祭天下名山大川,諸侯祭名山大川之在其境內者,故曰:三代命祀,祭不越望。楚昭亡國之餘,河非所祀,季氏旅泰山,孔子傷之,而今也五嶽之祀徧於州縣,禮歟?諸君必有見於此,願詳陳之。

從這裡我們可以看到,一方面,區域性神祠作為古代民眾信仰中出現的一個重要現象,已經納入士人、官員的視線,思想世界必須對神靈的越界問題有所反應(皮慶生,2007:230-231)。另一方面來看,宗子之祭祀權在古人看來,似也需有等差分配,大宗與小宗的祭祀權是不一致的,因此可以認為,「祭不越望」給古人祭祀劃定了地域界限,同時也在祭祀者內心形成了祭祀本族之神而不僭越的心理。又因為祭祀物件對祭祀者產生情感實在,家奠承載了祭祀者對親族先輩深切哀思與對生命價值自我反省的全部功能,所以,民族意識中,緣何奠祭文化特別是族內的祭祀能夠通過代代相傳誦而形成固定的主題?其原因不惟在於為彰顯人類樸素的哀怨情懷,更多的是在追尋一種「事死如事生,事亡如事存」的生命敬畏與時命反抗理念,受到「不死其親」觀念的支配,在傳統的喪葬禮俗之中,每一項禮儀都充滿著人情味,充滿著儒家倫理關懷(徐吉軍、賀雲翱,1991:「喪葬儀式的起源與發展」節)。

如果說「祭不越望」是國家與國家之間、宗廟與宗廟之間、家族與家族之間、個體與個體之間的情感隔離,它表現在人類內心傾訴中為「分」而非「合」,那麼古代宗族之間通親疏上下則基本採用六種權力符號:祠、命、誥、會、禱、誄,這六種符號都基本上源自于同一種文化現象——直接表現就在於上古的「昭穆制」,[10]「昭穆制」與宗廟祀祭關係的基本史料大致如下[11]:

《周禮·春官·塚人》雲:

塚人掌公墓之地,辨其兆域而為之圖,先王之葬居中,以昭穆為左右。

鄭注:先王造塋者,昭居左,穆居右,夾處東西。

孫注:昭穆者,所以辨廟祧之序次,不以此為尊卑,凡廟及神位並昭在左,穆在右,廟位與墓位同也。

《周禮·春官·小宗伯》:辨廟、祧之昭穆。

鄭注:「祧,遷主所藏之廟,自始祖後,父曰昭,子曰穆。

《周禮·春官·小史》:掌邦國之志,奠系世,辨昭穆…大祭祀讀禮法,史以書敘昭穆之俎簋。

《禮記·王制》:天子七廟,三昭三穆,與大祖之廟而七。諸侯五廟,二昭二穆,與大祖之廟而五。大夫三廟,一昭一穆,與大祖之廟而三,士一廟,庶人祭於寢。

《禮記·祭統》:夫祭有昭穆。昭穆者,所以別父子、遠近、長幼、親疏之序而無亂也。是故有事於大廟,則群昭群穆鹹在而不失其倫,此之謂親疏之殺也。

同篇:凡賜爵,昭為一,穆為一,昭與昭齒,穆與穆齒。凡群有司皆以齒, 此之謂長幼有序。

《公羊傳·文公三年》:太祖東向,昭南向,穆北向,其餘孫從王父,父曰昭,子曰穆。

《國語·楚語下》:宗廟之事,昭穆之世。

韋昭注:父昭子穆,先後之次也,而敬恭神者以為祝,使名姓之後,能知四時之生。

《漢書·韋賢傳第四十三》:孫居王父之處,正昭穆,則孫常與祖相代,此遷廟之殺也,聖人于其祖,出於情矣,禮無所不順,故無毀廟。

同篇:祫祭者,毀廟與未毀廟之主皆合食于太祖,父為昭,子為穆,孫複為昭,古之正禮也。

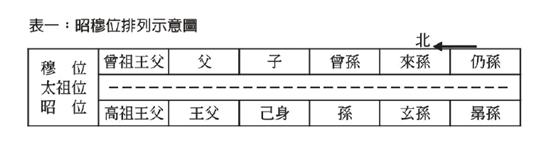

就已有的成果來看,學者們基本認同這樣的推定:周廟中太祖居中,三昭位於大祖左方;三穆位於太祖右方,依昭穆為次,親盡則祧的制度以此來分別宗族內部的長幼次序、親疏遠近[12]。周代之後,昭穆次序之排列也開始運用到尋常百姓家[13]。於早期的祭祀活動來說,不管是君王諸侯士大夫還是普通的士,親疏觀念在祭祀中都擁有重要的話語權。

例如,屍祭(sacrifice offering to body-substitute),是周代家族祭祀的重要形式。

《禮記》記載:

祭成喪者必有屍,屍必孫,孫幼使人抱之,無孫則取同姓可也……君子抱孫不抱子,此言孫可以為王父屍,子不可以為父屍。

屍,是死者魂魄所歸袝的實體,相當於死者的神主,周代的屍祭,嚴格上規定必以孫為王父屍,若孫年幼不能為屍,則一定使人抱著,若膝下無孫,則必要取一個同名同姓者來充當,而子輩則不能充當父屍,這與「父昭子穆,孫與王父同昭穆」的原則是一致的[14]。昭穆本身乃是宗廟的排列順序,有多數學者在考證昭穆制起源時認為,現有的史料無從證明父子疏離、祖孫親近關係與昭穆制興起孰先孰後[15],但是筆者肯定的一點是,受昭穆制的影響,家奠的起源具備了嚴格的宗法等級,為後世祭祀尤其是家奠提供了藍本,故近人昭梿在其筆記《嘯亭雜錄》所說的「祭神儀神位,東向者為尊,其餘昭穆分列,至今猶沿其制」,也與筆者意見一致。但先秦時代的家奠,其稱謂並沒有這麼直接、嚴格,如祭禮中的「九祭」(孫詒讓,1980,頁1998-1999),九祭是指:命祭;衍祭;炮祭;周祭;振祭;擩祭;絕祭;繚祭。在《曲禮》中的描述是:「客若降等,執食與辭,主人興辭與客,然後客坐,主人延客祭是也」(史延庭,1996:1998)。由此可以看出,家奠的弔祭雖然在禮教上有嚴格的限制,但是在祭祀人與被祭祀者範圍來看,遠遠大於自茲之後的祭祀活動,家奠雛形的產生,間有「主人延客祭」這樣的流俗,正是家奠儀制在形成期的又一個特點。

其貳,家族祭禮身份明細:生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。

在家祭過程中,主持祭祀者謂之巫覡,《國語·楚語下》:

古者民神不雜,民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正,在男曰覡,在女曰巫,是使制神之處為次主而為之牲器時服, 而後使先聖之後之有光烈。

可見,巫覡在後來的整個祭祀活動中充當著使子孫永保、先聖光烈的重要作用。當然,在早期的祭祀中,巫覡只扮演一種「歌舞以娛神」的角色,故朱子曰:

荊蠻陋俗,詞既鄙俚,而其陰陽人鬼之間,又或不能不褻慢荒淫之雜,原既放逐,見而感之,頗為更定其詞,去其泰甚……昔楚南郢之邑,沅湘之間,其俗巫鬼而好祀,其祀必使巫覡作樂,歌舞以娛神。

所以巫師地位的轉變,也表明家奠在祭祀中的重要性,因為風俗的不一,在後來的祭祀活動中,巫覡的稱謂又往往被「執事者」、「禮師」、 「主祭者」等取代,而其身份,實則一致,不復贅述。

古人的風俗信巫鬼而重淫祀,對於祭祀這樣關係重大的事情,如若在程式中能體現對死者的哀撫追思,那麼,這種程式是較為複雜。弔祭儀制對孝悌情感的要求在時間上一以貫之,在奠祭中主題與人物身份的在場,成為了家奠儀制的核心部分,家族中擁有祭祀權力者必須符合孝悌的標準,反過來,通過家祭,也正要彰顯其深層含義,「孝悌之於親也,生則有義以輔之,死則哀以蒞焉,紀事則蒞之以敬。」(黃懷信,2005:512),家奠受祭不越望觀念影響,祭禮身份實則是後嗣或平輩對亡人的關係。

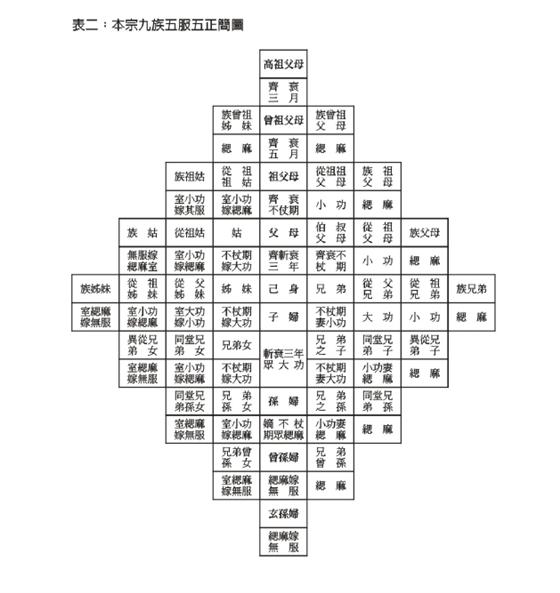

在主祭者主持下,家奠的人物身份得以確立,人物的確立是通過早期的服制演變而來,服制,是指亡者親屬按照與其血緣關係的親疏和尊卑,穿戴不同等差的喪服制度。「天命有德,五服五章哉」(孔穎達,1982:365)。按服制的規定,親者服重,疏者服輕,依次遞減,「再期之喪三年也,期之喪三年也,九月七月之喪三時也,五月之喪二時也,三月之喪一時也」(禮記訓纂,1920:5),亦即斬衰三年、齊衰一年、大功九月、小功五月、緦麻三月,五個等差,故稱「五服」。其親屬範圍包括自高祖王父以下的男系後裔及其配偶,即自高祖至玄孫的九個世代,通常稱為本宗九族。在此範圍內的親屬,包括直系親屬和旁系親屬,為有服親屬,死為服喪。而家奠中,旁系親屬忽略在外,通常意義上來說,家奠者服重,服制的重要性等同於古代的法制,「服是加降,刑分輕重,服紀正則刑罰正,服紀不正則刑罰不中矣」(龔端禮,1980:45)。

需要注意的是,成服時間須在死之日第四天開始,其原因在於:

「或間曰死三日而後斂者何也,曰孝子親死,悲哀志懣,故匍匐而哭之,若複生然安可得奪而斂之也,故曰三日而後斂者,以俟其生也,三日而不生亦不生矣,孝子之心亦益衰矣」(禮記訓纂,1920:6)。

由此可見,家奠區分於其他形式的奠基的最大特點在於,每一項程式、每一種規則大多蘊含者弔祭者慟疾悲哀之意以及對亡者的依依不捨之情。

一、斬衰三年:斬衰的著服方式為「以極廲生布旁及下際,皆不緝也」(禮記訓纂,1920:23),即用最粗最厚重的生麻布製成,斷處外露不緝邊,以示哀之切,家奠中,男子及未嫁女為父,承重孫為祖父,妻妾為夫,均服斬衰。

《清史稿·祭祀志》雲:

斬衰三年,子為父、母;為繼母、慈母、養母、嫡母、生母;為人後者為所後父、母;子之妻同。女在室為父、母及已嫁被出而反者同;嫡孫為祖父、母或高、曾祖父、母承重;妻為夫,妾為家長同。

二、齊衰一年:著以次等廲生布,斷處外露緝邊,其禮遜於斬衰,因此,著齊衰祭奠者其血緣關係較之斬衰亦為疏遠。齊衰可分為「杖期」與「不杖期」[16]

在《吾學錄》中,吳榮光先生解釋了斬衰的服制:

齊衰杖期,嫡旁及下際緝,麻冠、致、草屨、桐杖......曰齊衰杖期,嫡子、眾子為庶母;子之妻同;子為嫁母、出母;夫為妻;嫡孫祖在為祖母承重。曰齊衰不杖期,為伯、叔父、母,為親兄、弟;為親兄、弟之子及女在室者;為同居繼父兩無大功以上親者。

三、大功九月(小功五月):服制同上,「但用稍廲熟布無負版,衰辟領首,絰五(四)存餘,腰絰四(三)寸餘」(彭衛民,2008:34)。

四、緦麻三月:布料極細,腰絰再降一個尺寸,一般的,男子為本宗之族曾祖父母、族祖父母、族父母、族兄弟,以及為外孫、外甥、婿、妻之父母、表兄、姨兄弟等,均服緦麻,可見,緦麻應當超出了家奠的範圍,奠祭者不再與亡人有血親關聯,故「四世而緦,服之窮也,五世袒免,殺同姓也,六世親屬竭矣」(龔端禮,1980:67)。由此,根據五服的著裝與守制期,可將家奠的本宗九族排列如下表:[17]

實際上,服制之有等級,本質乃整合家族情感之需要,從表面上看,嚴格的五服制與昭穆制表達出同一個主題:「父子有親,君臣有義,長幼有序」(孟子·滕文公上,1920),是一種嚴格區分長幼尊卑的禮法制度,它流於外表的是一種對宗族內部成員之間品級對立的話語。而實際上,我們現在探討的「宗統」之所以能對立與君統之外,正是因為服制中體現了「合族」的主題精神,任何宗族團體,任何家庭,一旦拋開祖先崇拜,同族同祖意識,那麼這種情感就會喪失殆盡而無從維繫,《禮記喪服小記》曰:「親親以三為五,以五為九,上殺、下殺、旁殺、而親畢矣。」因之服制所要表達的,恰是一種宗族情感的完美整合,通常吾人皆認為服制之體現昭穆,事實就是封建禮法的本質,但是,家族政治畢竟是狹義上的政治,它的最終落腳點在「亲亲」,而非「尊尊」,「尊尊」实乃是一个通向「亲亲」的过程,宗族成員身份之劃定,實際上乃是基於宗族情誼而定的,其目的在於起到「合宗收族」之功效。故《禮記·大傳》曰「上治親禰尊尊,下治子服親親也,旁治昆弟,合族,序以昭穆」,即是此意[18]。

通言之,繁雜的五服制是基於家奠弔祭者對亡人親疏遠近而制定的系列規則,這種規則是禮教等級的題中之義,是一個感情遊離於彷徨、苦痛過程的產物,因此奠祭者「祭之日,入室,僾然必有見乎其位,周還出屍,肅然必聞乎其容聲出戶而聽,愾然必有聞乎其歎息之聲」(劉源,2004:678)。在這種服制中,弔祭者既將對亡靈的扼腕與留戀訴諸禮教等級,又在正視死亡現實的同時略顯超脫,是一種將信將疑心態的表露。故孔繼汾曰:

人以仁為心,仁莫大于孝弟,推其孝弟之心則宗嬽內外尊卑小大之別,其恩義之輕重厚薄堅,人皆五服見之,非聖人疆為之也,蓋因人心天理不容己者,而品節之以立教耳,烏有反哺之愛,焉有終身之孤,趺有相戀之感。

因此歷代在考證弔祭儀制時,無不將其納入「仁」、「禮」的範圍考慮,也正是此理。

其叁,祭奠禮俗程式及演變:孝子將祭,慮事不可以不豫,

比時具物不可以不備。

通常意義上來講,弔禮祭禮直接規範了人的行為方式,影響到人格品位的判定,其旨在於祭祀者試圖通過繁雜的弔祭程式來緩衝與慰藉內心的苦痛,是源自於靈魂深處的訴求。更進一步說,弔祭禮俗的祭祀心態與禮遇厚薄是對祭祀者人格的拷問,是對弔祭者是否哀感由衷的審視,也是對人格高下的重要評判。與此同時,多元的弔祭意識與繁雜的弔祭程序並不是完全內化於弔祭者個人情感,更多的可以說,這種做法在於需要一種角色的扮演,使得外部世界能夠得知弔祭者內心之哀慟。因此可以說,宗族成員之情感維繫,具有時間性,亦具有空間性。此論調與「哭悼以哀毀骨立」的言說略有相似[19] (王立,2000:31),在基於對兩者因素的討論中,悼祭文學的主題應該更加偏向於喪悼哀毀,《荀子·禮論》雲:

禮者,謹於治生死者也。生,人之始也;死,人之終也,終始俱善,人道畢矣。故君子敬始而慎終,終始如一,是君子之道,禮義之文也。夫厚其生而薄其死,是敬其有知,而慢其無知也,是姦人之道而倍叛之心也。君子以倍叛之心接臧穀,猶且羞之,而況以事其所隆親乎!故死之為道也,一而不可得再復也,臣之所以致重其君,子之所以致重其親,於是盡矣。故事生不忠厚,不敬文,謂之野;送死不忠厚,不敬文,謂之瘠。君子賤野而羞瘠,故天子棺槨十重,諸侯五重,大夫三重,士再重,然後皆有衣衾多少厚薄之數,皆有翣菨文章之等以敬飾之。」又「送死不忠厚,不敬文,謂之瘠。一朝而喪其嚴親,而所以送葬之者不哀不敬,則嫌於禽獸矣,君子恥之。

儒家更是要求孝之於親,要求做到慎終而追遠,《論語·學而》:

慎終追遠,民德歸厚矣,孔注曰,慎終者,喪盡其哀;追遠者,祭盡其敬。正義:慎終者,終謂父母之終,執親之喪,禮須謹慎,盡其哀也。

基於這兩方面的因素,弔祭儀制愈演愈繁,難於把握。然而在上古時期,喪葬禮俗蔚為簡樸,先秦諸子多主張薄葬。

《論語·八佾》:

禮,與其奢也,寧儉。喪,與其易也,寧戚。

又《墨子·節喪》雲:

今逮至昔者,三代聖王既歿,天下失義,後世之君子,或以厚葬久喪,以為仁也、義也、孝子之事也。或以厚葬久喪,或以為非仁義、非孝子之事也…我意若使法其言,用其謀,厚葬久喪,實可以富貧眾寡、定危治亂乎?此仁也,義也、孝子之事也。為人謀者,不可以不勸也。

又《列子·楊朱第七》雲:

既死,豈在我哉。焚之亦可,瀋之亦可,瘞之亦可,露之亦可,衣薪而棄諸溝壑亦可。

先秦諸子薄葬觀念的提出,從表面上看是爲了迎合當時統治之需要,實際上,是爲了證明厚葬久喪古聖王之道,不利於國家或天下萬民(徐吉軍、賀雲翱,1991:51)因此正是基於這樣一種薄葬的理念,上古時期的喪葬觀念是很明晰也很簡略的。

《周易·系辭》雲:

古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不樹,喪期無數[20]。

《禮記·王制》雲:

不封不樹,鄭注:封,謂聚土為墳。

《正義》雲:

不積土為墳,是不封也,不種樹以標其處,是不樹也,喪期無數。

隨著時間的推進,家祭禮俗逐步制度與程式化,薄葬論湮沒在歷史長河中,而薄葬觀念便演變為中國古代喪葬文化的主流。其原因在於,一則是先祖靈魂不死與圖騰崇拜,二是囿於綱常倫理與封建統治者統治之需要。因此,對弔祭程式的探賾有助於明晰上述兩重因素的關係。

根據清乾隆六十年抱經堂盧文昭補校的《群書拾補》一書中記載的一段文字,我們可以看到起初的家族祭祀的簡略。

知退而合亨薦孰之時陳於堂□□□,故禮器雲,設饌於堂,乃後延主屍入室,[21]太祖東面,昭在南面,穆在背面,徙堂上之饌於堂內坐,前祝以斝爵酌奠于饌南,故□□□□□,郊特牲注雲:天子奠斝諸侯,奠角即此之謂也,既奠之後,又取腸間焫簫合馨薌。郊特牲注雲:奠謂薦孰時當此大合□□□□□,樂也自此以前謂之接祭乃迎屍入室舉此奠斝主人拜□□□以妥屍,鄭注:謠爵謂屍卒食王既酳屍後亞獻之,始用謠爵則後未酳屍以前不用也。

這是早期家祭中簡單的儀式:設禮器、延屍、設昭穆、奠斝、奠角、亞獻牲酳等儀節開始出現。也有的版本在考證祭奠儀制的同時更加詳細的介紹了祭祀亡靈的具體操作方法。

主人洗,升,獻笙於西階上。一人拜,盡階,不升堂,受爵,降,主人拜送爵。階前坐祭,立卒爵,不拜既爵,升授主人,……司正降自西階,南面坐取觶,升酌散,降,南面坐奠觶,右還,北面少立,坐取觶,興,坐不祭,卒觶,奠之,興,再拜稽首,左還,南面坐取觶,洗,南面反奠於其所。

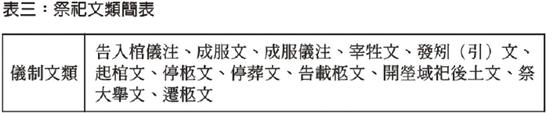

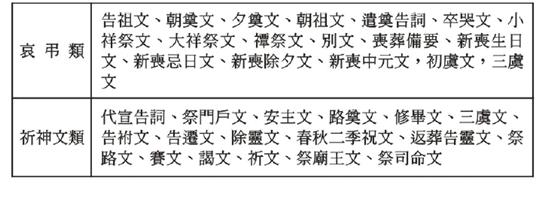

與此同時,據作者曾祖王父國子監彭天相氏光緒三十四年湘鄉述古堂刊本《喪葬祀祭儀制考賾》收錄了家祭弔亡的明細程式,在此鈔本中,彭氏將家奠祭祀的一般禮節、文體明辨詳細進行了序寫。大致上看,家奠祭祀之變異,經歷了氏族社會前期——夏商周時期——戰國時期——秦漢時期——南北朝時期——魏晉時期——唐宋時期——明清時期這樣一個發展的過程,每一個時期都有其各自的特點,《喪葬》的成書,大略吸收了漢魏古注十三經與清代注疏十三經注疏中的《禮記·喪大記》、《儀禮·士喪禮》、《儀禮·喪服》,宋司馬光《司馬氏書儀》以及宋朱熹《朱子家禮》中的部份觀點。經作者點校輯佚整理如下:[22]

一、戒內外:使安靜毋喧嘩,古禮有遷居正寢,撤襲衣加新,廢牀寢地諸儀節,《國語楚語下》;《谷梁傳僖十五年》;《禮記王制》;《禮記祭法》;《孔子家語》八,皆言庶人無廟,祭於寢。

二、屬纊之禮:用新棉置死者鼻下,弗動,則氣絕乃哭,躃踴甚哀,《禮記·喪大記》:「屬纊以俟絕氣」,鄭注:「纊,今之新棉,易動搖,置口鼻之下以為候」。

三、氣絕乃哭[23],易服:三複易服,男女皆去吉服華飾,妻子婦妾皆去冠及上服,孝子披發、去鞋襪、報上衽,徙跣,凡齊衰以內之有服親屬,及在給事者,皆釋去華服著素淡之衣。

四、三複:士死於適室,用幠斂衾,複者一人,以爵弁服,簪裳於衣,《禮記·檀弓下》曰:「複,盡愛之道也,望反諸幽,求諸鬼神之道。」鄭注:北面招求諸幽之義也。故遣一人持曾服之上衣升屋三複呼畢乃搇衣而下,覆於屍。[24]

五、訃告於親族,設屍牀:無用斂衾,去死衣,牀設室內並設蓆枕,單衾遷屍於牀,覆之以衾。[25]

六、沐浴:始死,遷屍于牀,幠用衾斂,去死衣,士沐粱,汲薪水以檀香炆之用巾二、盥盆二、男用至親子弟,女用至親女眷,沐浴之水,掘坎埋之,去病時裹衣,易以新。

七、小殮法:《釋名釋喪制》:「斂者,斂也,斂藏不複見也」,小斂於戶內,以葦席,古之小殮多用衣外以縱布一幅、橫布三幅結束之,今用湖錦套就緊護肢體,又用生絲黃絹裹而殮,然再著夾服數件,加袍套於外,腰束以巾,外用白布大被而馭之,上覆以紅緞夾被殮裹。[26]

八、襲奠:設案於屍牀前,西領,南上,不腈,明衣裳,用布,夏葛屨、冬白屨,系於踵,用生時酒饌致奠,即始死脯醢之奠意。

九、飯含:古者飯用米貝,弗忍虛也,飯用貝,今用錢,猶古用貝也,古禮,諸侯飯七貝,大夫五,士三,大夫以下,仍有玉珠,今之奠畢,執事者以飯□□□□□初含飯,實屍口右再含飲實屍口左三□□□□□,罩以巾,覆之以衾然後於屍□□闔棺[27]。注:唐時,一至三品飯粱含璧,四五品飯稷含貝,六至九品飯粱含貝;明時,一至五品飯稷含珠,六至九品飯粱含小珠,庶人飯粱含錢三;清時,一至三品含小珠玉屑五,四至七品含金玉屑五,士含銀屑三,庶人含銀屑三。(瞿同祖,2003:195)

十、立喪主:喪主謂死之嫡,宜主饋奠者,長子死則承嫡長孫主之[28]。按古之昭穆,必以孫為屍,今凡有主死,嫡子即可,無嫡子,長孫主之。喪主謂死者之嫡長子宜主饋奠者,長子死則承嫡長孫主之,朱子曰,父在,子無主喪,若父在母死,則父主饋奠而行揖禮,其子隨之拜哭,父在子有妻子之喪,亦父主之,祖在則祖主之,統於尊也。

十一、告闔棺、封棺法:執事著繞棺三匝,下不交口,向上三揖,同聲叱曰,大儒之教,萬古所宗,繞棺三匝,有吉無凶。叱畢大呼曰,封棺。入棺後令漆匠將漆燒熟,硑細末羅篩上過用生漆調勻刷棺材三匝,蓋口并栓榫及鑿空,令週遍乃加蓋槌,按極緊,上下交口,又加封綢絹。注:入棺忌時,已酉丑命忌子酉時、寅午戌命忌酉亥時、申子辰命忌卯戌時、亥卯未命忌亥時。

十二、為銘旌:銘旌以絳帛為之,廣三寸書銘於末,曰:「某氏之柩」,竹杠,六品以上七尺。以絳帛為銘旌,廣終幅,三品以上九尺,五品以上八尺,六品以上七尺。士庶人五尺,以水粉書之,男書某官某公諱某字,女書某封某母某府,其法上下俱用橫木作二小幾結,以紅絹細帛為之。注:朱子曰,各以其物,亡,則以緇長半幅,封銜脼例封,書曰某官某公之柩,無官則隨其生時所稱。以竹為杠,如其長,倚與靈座之右。長三尺,置於宇西階上。

十三、制杖:此大抵與《禮記·喪服小記》、《五服圖解》雲制杖相類,為父苴杖,苴杖竹也,圓而象天,為母削杖,削杖銅也,方而象地,長與心齊。以白皮紙包貼剪縫於下,自成服日執杖起,俟小祥祭后或葬於墓所或焚於主前[29]。

十四、成服:按古禮成服不設奠,茲酌儀注祇稽顙焚香不用酒果於禮為當。古者三日而殯,上之明日成服,令孝子著斬衰戴壓冠束絞,其餘五服人等之成服,大抵按照圖表中所列服制予以著服[30]。

十五、文體明辨:家祭的祭祀文書頗多,「大抵禱神以悔過遷善為主,祭故舊親朋以道達情意為尚」(徐師曾,1962:1723-1725),但有的考證不詳,但鑒於已有的綜述,這裏的補錄,不包括五服以內的祭祀文,大抵可以將祭文分為三類,茲補錄如下:

儀制類以成服文為例,一般格式如下:

痛惟我父母純素之戒,曾幾何時獻綌之娛,那堪回首,伄珆伄帉已矣,易冠易服,衰絰斬然,哀哉,三年之喪于茲伊始,終身抱恨,從此無窮音,問蒼茫雪繪帳封,肝脹寸裂,淚染麻衣。

哀弔類以朝奠文為例,一般格式如下:

痛惟我父母,遽棄幾塵,昩爽而朝飲食,奚詢晨省己矣,色笑莫存,感尊日期,祇益傷心,父母也有知,庶幾鑒歆。

祈神文類以路奠文為例,一般格式如下:

痛惟我父母,遊非一遊,輀駕迢上,窀穸尚遙,行上且止,旅櫬蕭條,載陳菲奠,曷勝魂銷[31]。

質言之,「凡一切祈禱酬謝詛咒之舉,莫不有祭,祭莫不有文,以交於神明者,於理則一,故選家皆合而同之」(徐師曾,1962:174),基本上持有這種觀點,使得研究的領域局限於把祭文文體同成一式,很難再形成新意。與此同時也可以看到,上述家奠祭祀儀制與《周禮正義·士喪禮》中說描述的大略相近,但也有很多是在前代的基礎上發展起來的[32],因此,雖然祭祀儀制在經歷數千年後,各時期皆有出入,但是核心理念並未發生改變,這使得研究家奠儀制得以可能。

其肆,餘論:祈禱之必誠以敬,祭奠之宜恭且哀

儘管如此,就現有的文獻與研究成果來看,由於對祭奠儀制把握難度較大,各種版本皆有出入。大體上說來,迄今對祭祀尤其是家奠的研究,主要對作家祭文創作的研究和鑒賞以及與祭文相關的散文和文體研究。過多的介紹祭文文體和鑒賞層次,過多的關注名家名篇,由此可以看出,研究的重點在於試圖通過對祭文文體的序說來管窺祭祀儀制的全貌,顯然諸多地方有待商榷。然而,祭祀文化的持久性與連續性決定著它獨有的哲學價值。從上述版本中,可以得到的結論是,古人在禮制擾人的精神世界中,對家奠的重視程度隨著認知推移而不斷加深。他們相信孝親之祭,「盡其慤心慤焉,盡其信而信焉,盡其敬而敬焉,盡其禮而不過失焉,進退必敬,如親聽命,則或使之」(詹瑛,1989:375)。所以家奠作為傳統祭祀領域的大端,享受著較高的地位,禮教的提倡強化了家祭之情抒發的倫理意義,使得它日益成為個體與社會得以緊密聯繫的橋樑,持久不衰。

宗教是在最原始的時代從人們最原始的觀念中產生,家族的弔祭儀制同樣如此,這種觀念是來自對自然的恐懼與生命的敬畏,因此綜上述概說可知,家奠弔祭的精神在於:

「祈禱之必誠以敬,祭奠之宜恭且哀,君子生則敬養,死則敬孝,思終身弗辱也,君子有終身之喪,忌日之謂也,忌日不用,非不譯也,言夫日,志有所至,而不敢盡其私也」(盧文昭,1771:223)。

可以概括出兩種精神:其一,慎終追遠的傳統孝道觀,通過弔祭儀式祈求亡者之精神能長存與弔祭者內心。這一點是側重於亡者,其二,合宗收族的傳統宗族觀念,通過繁雜的祭祀程序,使得宗族或家族成員的家族意識更加強烈。

家奠的程式在於彰顯個體生命的頑強不息,在於幻想亡靈精神長存不逝,在於表達生者若即若離的哀怨情感,在於尋找連接生死兩端的不二法門。悼亡哀祭尤其是家祭所涉及的人倫角色物件是十分有限的,但是通過家奠的祭祀,使得人類的認識中得到了「敬其所尊,愛其所親,視死如視生,視亡如視存」(王國軒注,2006:206)的轉變。「敬天尊祖」是中華民族不易之信仰,一如荀子之所言,「祭者,志意思慕之情也,忠信受敬之至矣,禮節文貌之盛矣。」家祭的研究領域在今天看來,不惟在於尚有諸多的空白,其價值並未被完全認同,與此同時我們應該看到,雖然家祭程式複雜多變,受到時間性與地域性之限制,家祭儀制並不是同成一式,伴隨著人類認知能力的深化,祭祀禮儀並不完全嚴格按照前上之描述,但是我們要注意到,傳統文化之博深,恰體現於它的紛繁、駁雜、包容、豁達,它以時空為承載,滲透至歷史的每一個時點,滲透至地域的每一個角落,亦滲透至人類的心靈的每一方淨土。它的精髓,在於喚起人文關懷之普遍認同。

有鑑於此,本文則有必要試圖以台灣本土之祭祀文化為個案,略為論證前上所說到時間性與地域性差異。眾所周知,台灣之祭祀文化中有一個重要的的關鍵詞:「祭祀圈」。20世紀30年代末期,日本民族學家岡田謙先生最先在在其論文《台湾北部村落に於ける祭祀圈》中界定「祭祀圈」這一概念:「共同祀奉一個主神的民眾所在之區域」(岡田謙,1938:1;林美容,1988:165;孫振玉,2002:32)。隨後在台灣學者中,施振民、許嘉明先生較早給台灣祭祀圈下定義:祭祀圈是以主神为经而以宗教活动为纬建立在地域组织上的模式(施振民1973:201);以一個主祭神為中心,信徒共同舉行祭祀所屬的地域單位。其成員則以主祭神名義下之財產所屬的地域範圍內之住民為限(許嘉明1978:62),與此同時,中研院民族研究所的林美容研究員亦就此問題提出獨到之看法:

祭祀圈本質上是一種地方組織,表現出漢人以神明信仰來結合與組織地方人群的方式。其組織的人群或是村庄的人群,或是同姓聚落區內的人群,或是同一水利灌溉系統的人群﹝林美容,1987:99-103﹞,其實質是,因為宗法制度的影響,大小宗的祭祀權自然各有差異,大宗宗子只有一個,而諸小宗可以有多個,宗子觀念可以延伸為地緣內,房支關係更為明晰。又加之台灣農業的移墾性很強,故而地緣關係強與血親關係,因此,以地緣關係作為劃分祭祀圈更具有其經濟意義。

宗族在區域範圍內被劃分為「祭祀公業」或「宗親會」。祭祀圈是一種地方性的民間宗教組織,居民以居住關係有義務參與地方性的共同祭祀,其祭祀對象含蓋天地神鬼等多種神靈,但有一個主祭神;祭祀圈有一定的範圍,依其範圍大小,有部落性、村落性、超村落性與全鎮性等不同層次,它與漢人的庄組織與村庄聯盟有密不可分的關係。(林美容,1988:166)。

綜上我們可以看到,「祭祀圈」到後來所謂「信仰圈」之形成,一方面體現其對傳統祭祀禮儀之揚棄與發展,從家族個體祭祀上升到地方性局域祭祀圈,藉宗教的形式來形成地緣性的社會組織是台灣本土祭祀文化的一大進步。此一來更是適宜於台灣地區經濟與社會的發展,另一方面,歸根結底,「祭祀圈」之具有部落性、村落性,實際上與中國傳統文化中「望祭」是同宗同源的,將祭祀範圍的界定,實際上表現的是對人類局域情感的一種肯定。

另外,還需要引起注意的是,家祭文化流傳至現代社會,已經不再完全意義上遵循古代禮法,「國之大事,在祀與戎」這一現象也并不完全適應當代社會,換言之,紛繁蕪雜的祭祀禮節使得現代人無所適從,但是儘管這樣,我們必須堅定一點:祭祀程序的流變並不等於祭祀情感的褪色,祭祀程序的簡化亦不等同於祭祀情感的省略。家族祭祀文化的地域性差異並不能掩蓋掉這樣一個事實,即:具有同樣血緣關係的成員,不管在時間上還是地緣上,都擁有著同樣的情感心理,這裡所說的成員,既可以來自于家庭,也可以來自于宗族,既可以來自于團體,也可以來自于國家,質言之,它是一種超越政治地域,而以共同祭祀文化心理形成的聚合。

所以本文之主旨在於揭示,家族祭祀文化,如前上所講,一方面是將弔祭者與亡人之內心連結,使其在意識思維與內心對話中保持一致,另一方面,家族祖先乃是家族成員祭祀之共同對象,在研究的時候應當將祭祀的禮典與祭祀者的內心世界相聯繫起來,「雖不服其服而有其實者,謂之心喪,心喪之實,有隆而無殺,服制之文,有殺而有隆,古之有道」(黃汝成,1990:248)因此,更有待于進一步深化對其二者之間關聯的探討與綜述。

參考文獻

古籍、專著類:

禮記訓纂,1920,《四部備要》,西南政法大學特藏咸豐十五年杭縣丁氏家塾善本。

龔端禮,1980,<五服圖解元刻一卷>,《文淵閣四庫全書本》,北京:中華書局景印元泰定元杭州路儒學刻本。

<經濟彙編儀禮典>,2003,《古今圖書集成》,揚州:廣陵書社。

鄭玄注,1920,<周禮正義>,《四部備要》,西南政法大學特藏咸豐十五年杭縣丁氏家塾善本。

孫希旦,1920,<禮記集解>,《四部備要》,西南政法大學特藏咸豐十五年杭縣丁氏家塾善本。

<公羊傳>,1920,《四部備要》,西南政法大學特藏咸豐十五年杭縣丁氏家塾善本。

中國社科院考古研究所,1984-1994,《殷周金文集成》,北京:中華書局。

杜預,1997,《左傳·春秋經傳集解》,上海:上海古籍出版社。

曹學佺,1967,《詩經剖疑》,北京:中華書局影印遼寧省圖書館藏明末刻本。

顧炎武,1982,《日知錄》,北京:中華書局影印四部叢刊影印稿本。

張爾歧,1902,《皇朝經世文編》,上海:寶善書局。

孫詒讓,1980,<周禮正義>,《四部備要》,西南政法大學特藏咸豐十五年杭縣丁氏家塾善本。

昭槤,1980,《嘯亭雜錄》,北京:中華書局。

史延庭,1996,《國語》,吉林:吉林人民出版社。

朱熹,1972,《楚辭集注·九歌序》,香港:香港中華書局。

黃懷信,2005,《大戴禮記彙校集注》,陝西:三秦出版社。

孔穎達,1982,<尚書正義>,《四部備要》,上海:中華書局據鹹豐刊本。

趙爾巽,1977,《清史稿》,北京:中華書局。

吳榮光,1971,<吾學錄>,《續修四庫全書本》,臺北:臺灣中華書局。

彭天相著,彭衛民疏,1909,《喪葬祀祭儀制考賾》,湘鄉:述古堂鈔本。

劉源,2004,《商周祭祖禮研究》,北京:商務印書館。

孔繼汾,1875,《喪服表一卷》,胡鳳丹退補齋刻本。

阮元,1980,<論語注疏>,《十三經注疏本》,北京:中華書局。

荀子,1979,《荀子新注》,北京:中華書局。

黃壽祺,2007,《周易譯注》,上海:上海古籍出版社。

徐師曾,1962,《文體明辨序說》,北京:人民文學出版社。

阮元注疏,1980,<儀禮注疏>,《十三經注疏本》,北京:中華書局。

司馬光,1868,《司馬氏書儀》,清同治七年江蘇書局覆刻汪氏本。

詹瑛,1989,《文心雕龍義證》,上海:上海古籍出版社。

盧文昭,1771,《群書拾補》,清康熙三十七年抱經堂刊本。

王國軒注,2006,《大學中庸》,北京:中華書局。

黃汝成,1990,《日知錄集解》,石家莊:花山文藝出版社。

廖燕,1995, <續師說>,《二十七松堂集》,臺北:中央研究院中國文哲研究所籌備處。

沈欽韓,1901, <韋賢傳第四十三>,《後漢書疏證》,杭州:浙江官書局。

張光直,1983,《中國青銅時代》,北京:生活·讀書·新知三聯書店。

列維施特勞斯著,渠東譯,2002,《圖騰制度》,上海:上海譯文出版社。

かとうじょうけん,1940,《支那の姓氏と家族制度》。いわなみしょてん。

摩爾根,2005,《古代社會》,南京:江蘇教育出版社。

謝苗諾夫,1983,《婚姻和家庭的起源》,北京:中國社會科學出版社。

許慎撰.段玉裁注,1981,《說文解字注》,上海:上海古籍出版社。

秦蕙田,1994,《五禮通考》。臺北:聖環圖書公司。

朱鳳瀚,1990,《商周家族形態研究》,天津:天津古籍出版社。

翦伯贊,1979,《中國史綱要》,北京:人民出版社。

張元勳,2006,《九歌十辨》,北京:中華書局。

餘英時,2004,《現代儒學的回顧與展望》,北京:三聯書店。

王人恩,1993,《古代祭文精華》,甘肅:甘肅教育出版社。

李衡眉,1996,《昭穆制研究》,山東:齊魯書社。

瞿同祖,2003,《中國法律與中國社會》,北京:中華書局。

徐吉軍、賀雲翱著,1991,《中國喪葬禮俗》,浙江:浙江人民出版社。

論文類:

梁穎,1989,<關於西周春秋時代宗統與君統關系的探討>,《史學集刊》,吉林,1989年第2期。

郭政凱,1986,<論昭穆制度的起源及延續>,《陝西師範大學學報哲學社會科學版》1986年第1期。

張富祥,2007,<昭穆制新探>,《中國社會科學》,2007年第2期。

童書業,1957,<論宗法制與封建制的關係——評黃子通「宗法制度與等級制度是不是封建制度的特徵」>。《歷史研究》,北京,1957年第2期。

王立,2001,<中國古代自挽自悼詩文及審美價值>,《山西大學師範學院學報》,第28卷第3期,石家庄,2001年6月。

王立,2001,<悼祭文學主題與喪悼文化的精神史意義>,《蘇州大學學報》,第22卷第3期,蘇州,2001年7月。

王立,2000,中國古代喪悼哀毀習俗與悼祭文化,山東師大學報(社會科學版),第45卷第3期,濟南,2000年6月。

焦繼順,2008,<「楚辭·九歌·河伯」與「祭不越望」辨>,《學術交流》,第16 卷第4期,黑龍江,2008年4月。

宋玉波,2001,<西周初期的維新政治思想>,《廣西社會科學》,第23卷第5期,廣西,2001年第5月。

刘海文,1995,<西周昭穆制度的几个問題>,《史学月刊》,河南:河南大學,1995年第5期。

李玉潔,1992,<論周代的屍祭及其源流>,《河南大學學報社會科學版》,河南:河南大學,1992年第1期。

彭衛民,2009,<祀祭儀制新論>,《南通大學學報社會科學版》,江蘇:南通大學,2009年第1期。

李衡眉,1998,<略論清代宗廟中的昭穆次序問題>,香港:《東方雜志》,1998年第2號。

李衡眉,1990,<昭穆制度與周人早期婚姻形式>,《曆史研究》,北京,1990年第2期。

李寶圭,1932,<邵東李氏譜例>,《船山學報》1932年第1冊。

許子濱,2007,<論「昭穆」之命名取義>,《漢學研究》,第25卷第2期,臺北,2007年12月。

陳恩林,1989,<關於西周宗法制度中君統與宗統的關係問題>,《社會科學戰線》,吉林,1989年第3期。

皮慶生,2007,<經典的重新解釋:從合法性到有效性——宋人對神靈越界現象的回應>,《中華文史論叢》,2007年总第82輯第3期。

金景芳,1978,<論礼治与法治>,《人文社會科學學報》,1978年第2期。

金景芳,1956, <論宗法制度>,《人文社會科學學報》,1956年第2期。

張奉珠,2007,詔安客家廟祭祖研究——以雲林縣崇遠堂為例,雲林:國立雲林科技大學漢學資料整理研究所碩士論文。

黃慶聲,2005,<家廟祭祀行為與建築空間關係初探——以臺中市家廟為例>,雲林:國立雲林科技大學文化資產維護系碩士論文。

林美容,1987,<由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織>,臺北:《中央研究院民族學研究所集刊》,總第62期。

林美容,1988,<由祭祀圈到信仰圈─臺灣民間社會的地域構成與發展>,《第三屆中國海洋發展史研討會論文集》,臺北:中央研究院民族學研究所出版社。

施振民,1975,<祭祀圈與社會組織─彰化平原聚落發展模式的探討>,臺北:《中央研究院民族學研究所集刊》,總第36期。

許嘉明,1978,<祭祀圈之於居臺漢人社會的獨特性>,臺北:《中華文化復興月刊》,第11卷第6期。

[1]文曰:公及諸侯朝王,遂從劉康公、成肅公會晉侯伐秦。成子受脤於社,不敬。劉子曰:“吾聞之,民受天地之中以生,所謂命也。是以有動作禮義威儀之則,以定命也。能者養以之福,不能者敗以取禍。是故君子勤禮,小人盡力,勤禮莫如致敬,盡力莫如敦篤。敬在養神,篤在守業。國之大事,在祀與戎,祀有執膰,戎有受脤,神之大節也。今成子惰,棄其命矣,其不反乎?”

[2]喬治桑塔耶納曾經指出,喪葬文化實則是「一個有真正審美知覺的民族,創造出傳統的形式,通過代代傳誦的意味深長的固定主題,表達出生活中樸素的哀怨情懷」,王人恩先生就此觀點亦有深刻論述。王人恩(1993:3—48)

[5]如周穀城、李亞龍等先生認為天下是天下的大宗,君王是一國的大宗,「君統」與「宗統」是統一的。而金景芳先生則認為君宗二統由於形成的合法性基礎不一致,故而分屬兩個領域。可參見謝維揚著:《周代家庭形態》,收入中國社會科學博士論文文庫,中國社會科學出版社,1990年版。

[6]「君統」與「宗統」之爭,實則是政治權利與血緣關係的一種博弈,所謂「堂奠」與「家奠」的區別,乃是中國古代「君」「宗」爭辯的一個縮影,可詳參梁穎(1989:1-8)、陳恩林(1989:171-178)、金景芳(1956:202-225)。

[7]《詩經·小雅·楚茨》之雲:「禮儀既備,鐘鼓既戒。孝孫徂位,工祝致告。神具醉止,皇屍載起。鐘鼓送屍,神保聿歸。諸宰君婦,廢徹不遲。諸父兄弟,備言燕私」即是描述同祀活動中,大宗宗子與諸小宗之等秩關係。「諸父」是主祭者的長輩,如伯父、叔父等,屬於小宗,沒有祭祀權,「兄弟」則更是屬於小宗宗子,是為庶支。

[8]「望」是古代祭祀方式的一種,指天子諸侯對其境內的名山大川不親臨其境而遙祭,《左傳》對「祭不越望」有過描述:楚昭王有疾,卜曰:「河神為祟」王弗祭,大夫請祭諸郊。王曰:「三代命祀,祭不越望,天子望祀天地諸侯祀境内,故曰祭不越望也江漢沮漳,楚之望也,四水名也禍福之至,不是过乎,不谷虽不德,河非所获罪也。」遂不祭。其原因就在於「三代命祀,祭不越望」,「神不歆其非類,民不祀其非族」,因此在先祖看來,祭不越望是三代之遺訓,《禮記·祭法》中也有記載:「有天下者祭百神,諸侯在其地則祭,亡其地則弗祭。」參張元勳(2006:45-67),又見焦繼順(2008:137-139)

[9]蒙宋玉波先生指正:凡宗子之祀,大宗有主祀權,諸小宗亦有祭祀權,《詩經·大雅·板》:「大宗維翰,怀往維宁,宗子維城」,宗子不無大小支,皆有主祀權力。如李塨之雲,祭必以子,子必有兄弟,周制兄弟嚴嫡庶,而嫡庶又嚴長次。惟長嫡可以主祭,次嫡與庶皆名支子,皆不得主祭,蓋封建之世,天子諸侯卿大夫惟長嫡得襲位,次嫡即不襲,故古之重嫡即重貴也。即「繼別者祭別,繼禰者祭禰,繼祖者祭祖,繼曾祖者繼曾祖,繼高祖者祭高祖,各有所繼,各有所祭。」參見瞿同祖(2003:21)

[10]昭穆制是因群體失憶而形成的學術難題,但可以肯定的是,昭穆制起源於母系分宗傳統,其本質即為「昭者恒為昭,穆者恒為穆」的宗法制度。宗廟祭祀受昭穆的影響很大,如顧炎武認為,「古人最重宗子,讓宗子欲統一族眾,無如祭法…顧惟宗子,而又官爵之富厚者方得行之,不能通諸貧士…愚意欲仿古族食世降一等之意,定為宗法祭,歲始則祭始,凡五服之外皆與,大宗主之。仲春則祭四代,以高祖為主,曾祖以下分昭穆居左右,合同高祖之眾,繼高之宗主之;仲夏則祭三代,以曾祖為主,祖考則分昭穆居左右,合同曾祖之眾,繼曾之宗主之;仲秋則祭二代,以祖為主,考妣君左昭位,合同祖之眾,繼祖之宗主之;仲冬則祭一代,以考為主,合同父昆弟,繼禰之宗主之」(黃汝成,1990),古時之所謂「屍祭」一般也認為與昭穆制有聯系。《夏官·司士》:「凡祭祀,掌士之戒令,昭相其法事及賜爵,呼昭穆而進之。」可參見張富祥(2007:171-187);又見李衡眉(1996:67)

[11]本文引用的十三經文獻版本為咸豐十五年杭縣丁氏家塾善本,《四部備要》,西南政法大學古籍特藏室特藏,原版不注頁。

[12]上述涉及到昭穆制度的史料,基本上為歷代學者所熟知,按照李衡眉先生的解釋,體現在墓葬、宗廟和祭祀制度中的周代昭穆制度,既是一個重要的社會觀念形態,同時又是一種與親屬、繼承、和婚姻制度有著密切聯繫的社會制度(李衡眉,1990:4-5),所以根據上述史料,大抵可以歸納昭穆制的基本作用:其一,「祖孫相繼,別父子等胄親疏」,如在《禮記·曾子問第七》中記載的「君子抱孫不抱子,此言可以為王父屍,子不可以為父屍」即是此意,在祭祀活動中,只有孫才能為祖父主持儀制,又《春秋公羊傳》「以王父之字為氏」之說,也恰能說明昭穆制下隔代之間的特殊關係;其二,昭穆制具有「辨廟、祧」的作用,根據張光直先生在《青銅時代》一書的考證,周代王室祧廟之主夾處東西,父昭子穆,父與子相向,昭者恒為昭,穆者恒為穆,依此類推(張光直,1983:195),周王的廟號,即具有此規律性:二世不窋是昭位,三世鞠是穆位;四世公劉是昭位,五世慶節為穆位;六世皇僕為昭位,七世差弗為穆位,八世毀隃(毀渝)為昭位……,依此類推,昭一組與穆一組之間有嚴格的界限。當然,廟號這一特徵不僅僅局限於王族,「即便是在中國廣大的農村,在祭祀時,我們還可以看見神主牌上面,在『天地君親師之神位』的兩旁寫著『左昭、右穆』四個字,其影響之深且久,可見一斑。」(李衡眉,1996:30-36);其三,昭穆制度是氏族婚姻地域性的產物,是古代母系社會時期的婚姻制度的催化品,克勞德•列維施特勞斯(Claude LéviStrauss)在研究阿納姆地的孟金氏族時認為,「頻繁的通婚使這些分區(孟金人)通常用一個名稱來指稱兩個相應的分區,次分區與分區體系並不能規定婚姻,因為男人和女人的關係最終決定了他們究竟和誰通婚,如果(孟金人中的)一個男人屬於A1或A2,那麼他可以與屬於B1或B2的女人通婚」(克勞德•列維施特勞斯,2002:68),這種模糊的婚級制正是諸多研究者爭論昭穆制起源的焦點,但是在回顧西周家族互婚史時,我們卻不得不承認,這些家族的互婚原則和列維施特勞斯所描述的庶幾一致,實則與昭穆制有著本與根的聯繫。

[13]關於婚姻制產生昭穆制的假設,學界至少有以下幾種觀點:「半部族婚」說(呂思勉《先秦史》);「兩合氏族婚姻」說(李衡眉《昭穆制度與周人早期婚姻形式》);「亞血族群婚制」說(李亞龍《史論集》);「王族分級內婚制」(張光直《中國青銅時代》);「日名制」(張富祥《昭穆制新探》)。

[15]關於昭穆制與祭祀關係之論述,可參見李衡眉著,《昭穆制研究》,山東:齊魯書社,1996年版;張光直著,《青銅時代》,北京:三聯書店,1999年版,兩位先生的研究最具有連貫性與代表性,是該研究課題的領軍人物。其他論文散見於許子濱,<論「昭穆」之命名取義>,《漢學研究》,民國96年第2期,頁329—346;張富祥,<昭穆制新探>,《中國社會科學》2007年第2期,頁171—187;黃光武,<釋“穆”——兼談昭穆的禮樂含義>,《中山大學學報》(社會科學版),2001年第1期,頁41—46;劉海文,<西周昭穆制度的幾個問題>,《史學月刊》,1995年第4期,頁36—41;唐友波,<論“昭穆之常”及與宗法廟制的關係>,《歷史教學問題》,1994年第6期,頁1—6;龐朴,<「數成於三」論>,《中國文化》,1990年第5期,頁167—170;郭政凱,<論昭穆制度的起源及延續>,《陝西師範大學學報》(哲學社會科學版),1986年第1期,頁77—85。

[16]古代杖多用竹與銅,竹即苴杖為祭父所用,銅為削杖為祭母所用,杖期,亦即弔祭時間,“衣齊衰之服而持哭杖一年期者之謂杖期,衣齊衰之服而不持哭杖一年期者之謂不杖期”,詳參《禮記·喪服小記》。

[17]此表根據龔端禮《五服圖解》中周制本族圖整理,因為不在六世親屬之列,故而在原有的基礎上刪掉了族姊妹(室緦麻嫁無服)與族兄弟(緦麻)。除此以外,尚有外族之圖、嫁女為父族之圖、雞籠之圖、妻為夫家之圖、夫為妻家之圖、易曉之圖等,亦不屬於家奠範圍,闕而不錄。最初庶人只祭一代,逐漸推及二代、三代、四代,明清時期,官庶一體,皆奉高、曾、祖、禰四代之祭祀,故曰本宗九族。

[19]王立先生指出,喪悼哀毀習俗將哭悼傷身毀顏與否,作為人格評判之尺度,敘述模式還將主體兒童化,哭死,在一定程度上來說,就是為生者,為他人看的,是弔祭者人格角色的扮演。

[20]《喪葬部彙考·周二》,鄭康成曰:「冢封土為丘壟,鄉冢而為之,薛平仲曰先王立禮經世使生有所養,死有所葬,禮曰至於有所藏,則禮道竭而人道畢矣,故冢以嚴其丘封之制。」詳參見(古今圖書集成,2003:362)

[21]程子曰:古人祭祀有屍,極有深意,喪人之魂魄無散,孝子求神而祭,無主則不依,無屍則不饗。立屍即用生者假扮亡魂以受後嗣祭祀,在宗教意識中代表死亡者的靈魂前來受祭。參《禮記·曲禮》,孫希旦集解,北京:中華書局,1989年版,第1367頁。

[23]「始卒,主人啼,兄弟哭,婦人哭踴。既正屍,子坐於東方,卿大夫父兄子姓立於東方;有司、庶士哭於堂下,北面;夫人坐於西方,內命婦姑姊妹子姓立於西方,外命婦率外宗哭於堂上北面。大夫之喪,主人坐於東方,主婦坐於西方,其有命夫命婦則坐,無則皆立。士之喪,主人父兄子姓皆坐於東方,主婦姑姊妹子姓皆坐於西方。凡哭屍於室者,主人二手承衾而哭。」見《禮記·喪大記,1920:1571》。

[24]三複禮在司馬光《書儀》中也有記載:「侍者一人,以死者之上服,坐執領,右執腰,就寢挺之南北面招之,呼曰,某人複,凡三複,卷衣人,覆與屍上」,又見《儀禮·士喪禮》。

[25]「訃告於親族,乃赴於君,主人西階,東南面,命赴者拜送,有賓則拜之,君使人弔,撤帷,主人迎於寢門外,見賓不哭,先入,門右北面,弔者入,升自西階,主人進中庭,弔者致命,主人哭,拜稽顙,成踴,賓出,主人拜送於門外」,此處又稱之為「報喪」,見<儀禮·士喪禮>,《十三經點校本》,北京:燕山出版社,1991年版第860頁。

[26]《禮記》中對小殮法中有詳細的記載:「小殮布絞者一橫者三、君錦衾、大夫縞衾、士緇衾皆一衣。十有九稱君陳衣於序東、大夫士陳衣於房中、皆西領北上絞紟不在列」。大殮法程序更為繁雜,「士之喪,將大殮,君不在,其餘禮猶大夫也,鋪絞紟踴,鋪衾踴,鋪衣踴,遷屍踴,斂衣踴,斂喪踴,斂衾踴,斂絞紟踴」。引處同上。

[27]《周禮·地官·舍人》:「飯所以實口,不忍虛。」又:「君(諸侯)用梁,大夫用稷,士用稻、皆四升實者」;《公羊傳·文公五年》:「孝子所以實親口也,緣生以事死,不忍露其口。」徐吉軍、賀雲翱(1991:94-95)

[28]即如前文之論證「祖孫同昭穆」而昭穆之流變在於家長制取代婚級制,父子聯名取代祖孫聯名,故後世之立喪主法,「王父死,屍必孫」漸次被嫡子立喪取代。參見拙作:《昭穆制何以可能》。

[29]苴杖,竹也。削杖,桐也。唯一不同的是有「妻杖」一說,妻杖用梨蓋,以梨音近離取離別之意。

[30]《儀禮士喪禮》:「三日,成服」;《司馬氏書儀》:「今人大斂即成服,是無袒括發也。」

[31]朱子《朱子家禮》之家奠程序為:初終、複(立喪主、主婦、護喪、司書司貨)、易服、治棺、訃告、沐浴襲奠飯含(設帷幕、屍牀、遷屍掘坎、陳襲衣、設奠、哭、飯含、覆衾、為銘旌)、小斂(陳小斂衣衾、設奠、設小斂牀布絞衾衣、襲奠、小斂、哭擗、遷屍牀、奠、代哭等)、大斂(陳大斂衣、設奠具、舉棺入堂、大斂、設靈牀、設奠、主人以下各歸次喪、代哭止)、成服、朝奠、夕奠、朔日奠、弔奠賻等。參見徐吉軍、賀雲翱(1991:90-91)

——————————

*本文作者衷心感謝宋玉波教授與兩位匿名審查人對文章提出的寶貴修改意見,本文征用的部分史料由西南政法大學圖書館特藏文獻室提供,作者謹致謝忱!本研究為重慶市哲學社會科學規劃專案子課題暨西南政法大學科研項目「古代祭禮話語與宗子權力研究」的部分成果。謹以此文,獻給作者曾祖王父清国子監太学士彭天相先生。

本文載台灣中華大學《中華人文社會學報》二零零九年第一期,總第十期

作者通訊地址:重慶市渝北區西南政法大學政治與公共事務學院

E-mail:[email protected]