洛阳,是华夏文明重要的发祥地。河图、洛书彰显了洛阳厚重的历史文化底蕴。《易·系辞》记载:“河出图,洛出书,圣人则之。”1973年湖南长沙马王堆出土的《帛书》中,有:“河出图,洛出书,圣人则之。”

《尚书·序》载:“古者伏羲氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之治,由是文籍生焉。”《尚书·顾命》:“伏羲王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦。”

《周易.系辞传》:“河出图,洛出书,圣人则之”。《尚书大传》:“燧人为燧皇,伏羲为羲皇,神农为农皇也。燧人以火纪,火,太阳也。阳尊,故托燧皇于天。”燧人、伏羲、神农,称为三皇。

南宋朱熹的《周易本义》载有河图洛书图案,但把河图画成方形是不对的。因为古人早已“仰观天文、俯察地理”,形成了天圆地方的概念。再从龙马负图的传说中,龙马背上也不会出现如此方方正正的图形。

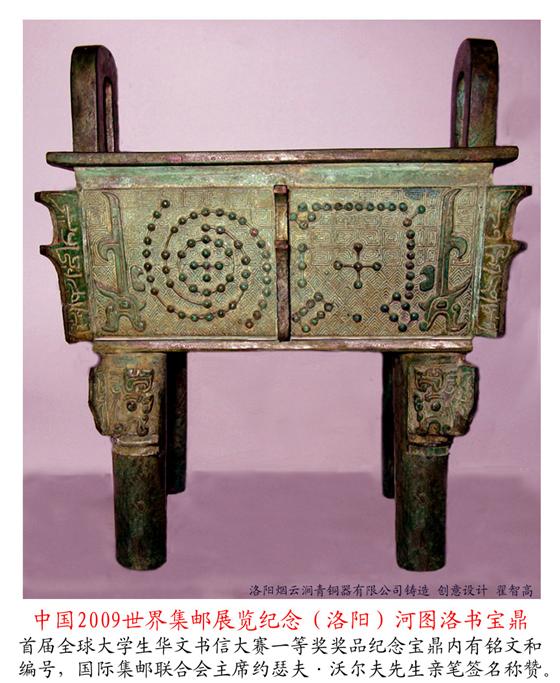

《河图洛书》

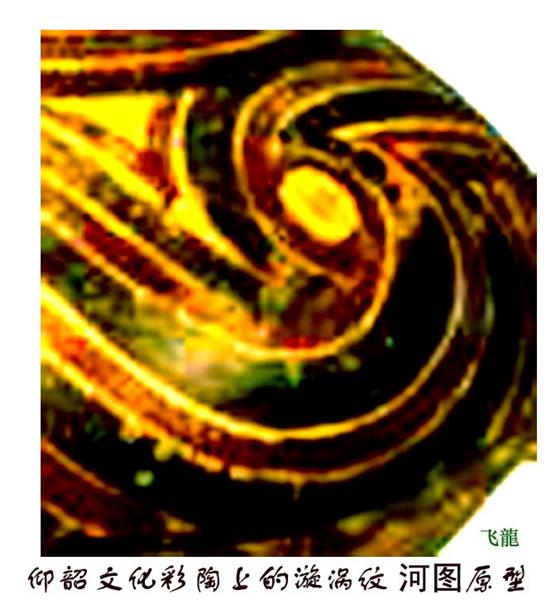

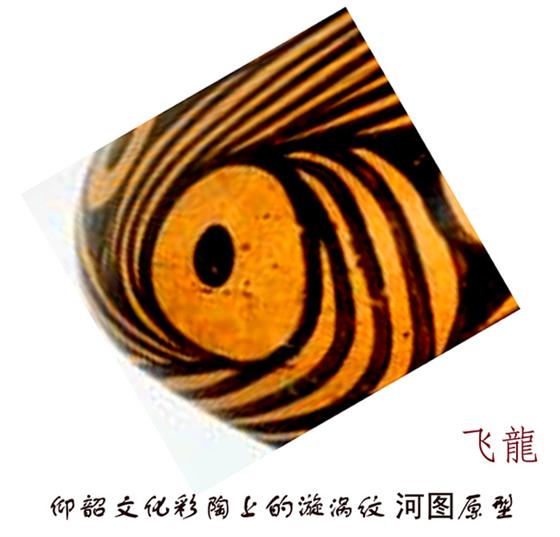

《老子·四十二章》:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”所谓负阴抱阳,是说万物在不断的运动变化。其实,早在仰韶文化的彩陶上,就画有漩涡纹,是先人对自然奥秘的探索与认识,也是河图的初始原型,

彩陶纹饰 河图原型参考图:

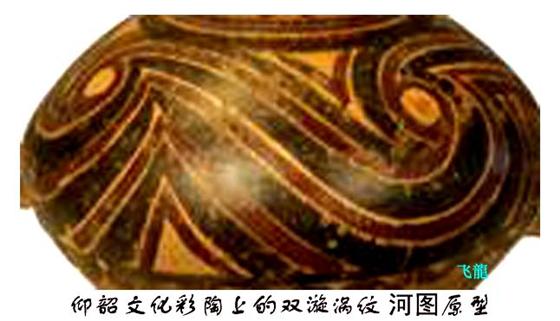

仰韶文化彩陶上的双漩涡纹 河图原型:

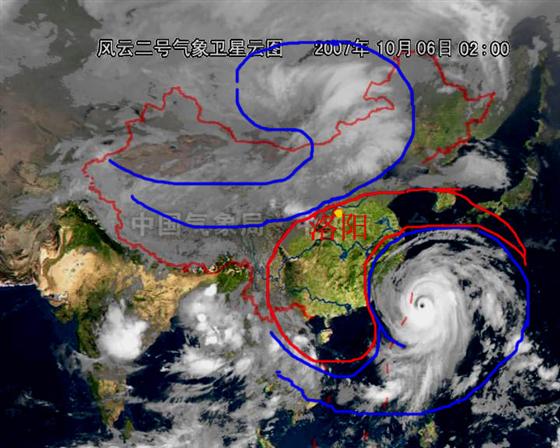

台风 河图原型参考图

台风 河图原型参考图

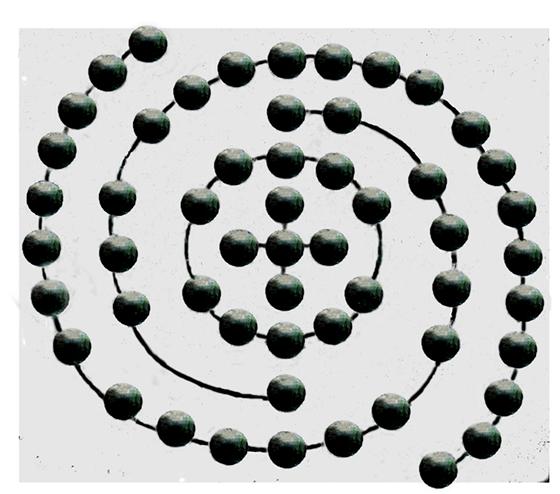

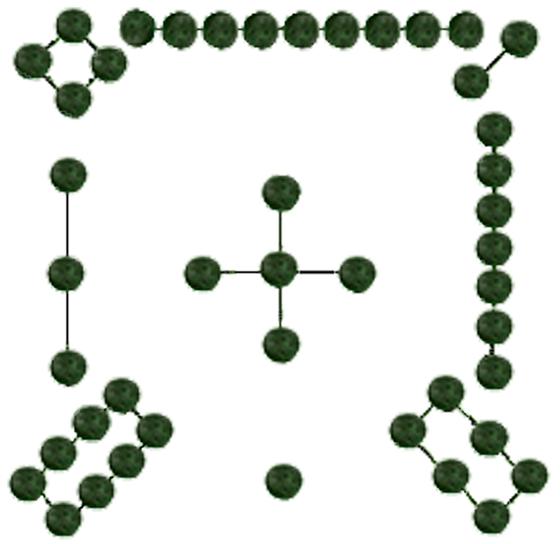

河图模型见下图:

洛书:

3600年前,随着商王朝第一个都城偃师商城在洛阳建立,标志着中国第一个邮驿也诞生在洛阳。邮驿的出现,是社会进步的必然;方便了人们信息的传递、促进了相互间的沟通和交流。据有关文字记载,我国在商代就已经有了邮驿。邮驿是一种官办组织,主要任务为传递文书、边防军讯。洛阳偃师商城是商王朝的开国君主商汤于公元前1600年建立的都城,距今3600多年。3600名少年儿童邮票图稿大赛也是为了纪念中国邮驿产生3600年,向世界展示悠久灿烂的邮驿文化。

4000人同时邮寄明信片是为了纪念洛阳建城4000年。约在公元前2000年左右,夏朝的第三个帝王太康建都洛阳。古本《竹书纪年》载:“太康居斟鄩,羿亦居之,桀又居之。”斟鄩,据考古证实,就在今洛阳市偃师的二里头村一带。斟鄩,是4000年洛阳建城史的开始。

一,“少儿邮票图稿大赛”

二十一世纪的今天,3600名来自全国各地六十座城市的少年儿童,汇聚洛阳。他们是中国的未来,共担传承历史的重任;他们用手中的画笔描绘希望,让梦想插上才智的翅膀,飞向蓝天。共同祝福2009世界邮展,共同祝福祖国六十华诞。

3600名少儿邮票图稿大赛、3600人同场连线绘牡丹融入了河图、洛书概念,也是纪念邮驿产生3600年。河图与洛书是中国古代流传下来的两幅神秘图案,历来被认为是河洛文化的滥觞,中华文明的源头,被誉为"宇宙魔方"。河图上排列成数阵的55个点,洛书上排列成数阵的45个点,蕴藏着无穷的奥秘。来源于河图洛书的《周易》在中华文化发展史上有着重要的地位,在哲学、政治学、军事学、伦理学、美学、文学诸领域产生了深远影响。作为中国历史文化渊源的河图洛书,功不可没。3600名选手按“河图洛书”之数,摆成100个方队,列成河图、洛书两个方阵,场景十分震撼,体现了十三朝帝都洛阳深厚的文化底蕴。

3600名选手分成100个方队,每队36人。按“河图洛书”阵形排列。选手分为二个部分。其中南广场1980名选手依据规定位置排列组成“河图”造型。北广场1620名选手依据规定位置排列组成“洛书”造型。

“河图洛书”图形中奇数、偶数排列错落有致、意蕴深奥;揭示了中华传统文化“天人合一”、“一阴一阳之谓道”的深刻内涵;寓意中华民族万年薪火相传、民族融合、国家繁荣富强。表达洛阳不仅在中国古代为东西方文化交流发挥过重要的作用,今天仍然是世界各国人民传递爱心、增进友谊的桥梁和纽带。以洛阳独特而厚重历史文化底蕴,向世界展示中国少年儿童积极向上的精神风貌,展示洛阳开放创新的城市形象。

3600名少年儿童在美丽的洛阳,共同向全世界爱好和平、充满爱心的人们发出邀请:河图方队齐声高喊:“相约牡丹花城”,

洛书方队齐声高喊:“博览世界邮展

河图洛书方队齐声共喊:“传递爱心,放飞梦想”

“洛阳欢迎您”。

3600名少年儿童选手同时拿起画笔,怀着纯真美好的爱心,描绘出自己喜爱的邮票图稿。

在规定的比赛时间内,小选手们均顺利完成了邮票画稿。

在竞赛部门的监督下,由指定101名志愿者按规定顺序收参赛选手作品,统一验交。每个方队封存一个档案袋,单独存放,用专车送达专家评审地点。

二,创吉尼斯世界记录活动

在新区体育中心广场,举行了两项创吉尼斯世界记录活动

(1),3600人在规定的时间内同场完成连线绘牡丹。

14:30分,参赛人员完成集结。参赛选手按照预定方案列队布阵。领队在最短时间内将绘画图稿发放至学生手中。参赛选手按照规定范围要求绘画牡丹。

志愿者引导参加活动的领导嘉宾观看选手绘画牡丹。

在规定的时间内完成绘画牡丹后。在吉尼斯执行官的监督下由活动组织者统一交验画稿。由公证人员现场清点,吉尼斯认证官进行认证。

(2),4000人同时邮寄明信片。

在第一项活动完成后,各个工作小组在最短时间内做好相应的准备(邮箱的摆放、工作人员到达指定位置,发放明信片)。

16:30主持人宣布4000人同时邮寄明信片活动开始。在一个小时内完成从填写、投递、加盖邮戳、清点过程。

16:38选手完成明信片的填写、投递。

16:45各带队老师完成明信片的收集并投递至指定的邮箱。

16:53邮政局工作人员将邮箱内明信片取出并送达指定位置。

17:13邮政局工作人员完成加盖邮戳和整理清点工作。

17:30在吉尼斯总部执行官的监督下,公证人员完成清点明信片工作。

按照学生、老师、工作人员的顺序进行疏散;参加活动选手在辅导老师带领下有序退场。

活动组织严密,秩序井然,取得圆满成功。2009世界邮展执委会办公室有关领导亲临现货场观摩指导这次活动。

创吉尼斯世界记录活动、3600名少儿邮票图稿大赛活动将分别于4月10日下午和4月11日上午正式举行。

2009年4月11日)今天是中国2009世界邮展的青少年活动日,主题活动3600名少年儿童邮票图稿大赛在洛阳体育中心广场隆重举行。

来自由全国市60个城市选派的3600位中小学生参加了本次绘画比赛,参赛者年龄都在14周岁以下,最小的只有7岁。小朋友们用多样的创作手法和丰富的想象力,描绘着自己心目中的靓丽邮票。比赛现场十分热烈,写意的国画、绚丽的水彩画以及用油画棒创作的儿童画、用吹塑纸刻板拓印的版画、具有浓郁民族特色的剪纸和布艺画缤纷烂漫,还有一个小朋友用牡丹种子为材料,粘贴成画稿,非常有新意。

这次大赛的主题是爱与美:传递爱心,放飞梦想!3600少年儿童在画纸上尽情挥洒心中的爱与美,表达一颗颗纯真的心对世界的爱和祖国的爱,对社会、对亲人、对师长的感恩之情,对美的感悟和对美好未来的憧憬。走近赛场,就像走进了一幅波澜壮阔的画卷。不受限制的绘画形式,大大发挥了孩子们的想象力。画笔下,牡丹、春天、宇宙飞船、世界邮展、2009年的生肖牛、环保与地球等,都成了孩子们的创作题材。生动有趣的形象、充分丰满的构图、富有童趣的想象,使得一幅幅作品各具特色,别具一格。

参赛的3600名选手按“河图洛书”布阵。

现场比赛结束时,在有关部门的监督下,由指定的80名世界邮展志愿者按规定顺序收参赛选手的作品,统一验交大赛组委会。大赛组委会邀请有关专家秉着公正公平的原则,从画面表现的内容主旨、绘画技法的运用、构图的思路等方面综合考虑,对作品进行了认真评比,评出了一等奖1名、二等奖5名、三等奖10名和优秀奖100名。将把部分优秀的获奖作品制成个性化邮票,拟于2009年秋天举行的河洛文化节上发行。

据悉,在邮展期间举办少儿邮票图稿大赛在世界邮展史上还是第一次,它将载入世界邮展和洛阳的历史史册。

------------

附原文:

探赜索隐太极图

明赐东

太极图是中国古代先民概括阴阳易理,探讨宇宙人生变化发展规律的图式。千百年来,它以博大精深的内涵,千古永辉的义理,激励着一代又一代的研究者对其寻根溯源,探赜索隐。

后世所绘太极图种类有很多,如天地自然河图、唐朝的太极先天图、北宋周敦颐的周氏太极图、明朝来知德的来氏太极图、明朝左辅制作的景岳太极图与左辅太极图,清朝胡煦所制的循环太极图等。但一般认为,真正的太极图应当是以阴阳鱼相互涵容交感的圆形图案为主,外套八卦或六十四卦的环形图案。今日所见太极图为纯粹的阴阳鱼图,并无外套的八卦,实为时代发展要求图形日趋简明的结果。

太极图起源何时?最早由何人之手绘制?学界对此各持己见,难有定论。常见的有四种说法。一说太极图起源于远古的伏羲根据河图和洛书图研创的简易图,这种说法在古代典籍中有广泛记载。二说太极图起源于新石器时代陶器上的轮纹、漩涡纹、鱼纹等;三说太极图起源于东汉魏伯阳所作的《周易参同契》;四说太极图为宋朝前后的大师如北宋周敦颐、五代宋初的陈抟、宋元之际的佛徒寿涯等人所绘。持四说者颇多,因有大量的古文献可以作证。

实际上,太极图起源之争涉及到另一个问题——周易与太极图何者为先的问题。前两种说法认为在易之前太极图就产生了,后两种说法则认为在易之后才产生太极图。言先有易后有太极图,证据好找;若说先有太极图后有易,证据难找。故而,对太极图的起源太多数人更容易认同后两种观点。但笔者以为前两种说法也不无道理。理由之一是,图形虽是对思想的反映,然记载思想的文字却产生于图形之后。先民的阴阳思想当源于对自然界的观察,而最早记载先民阴阳思想的当是图形。换言之,阴阳图与阴阳思想的次序当为:自然界阴阳现象——早期阴阳对称图形——阴阳思想——阴阳鱼图形。考古发现也在证明这一种推断的有效性:阴阳对称的图案在河姆渡遗址有出土;距今已七千年;新石器时代有大量的与阴阳鱼相近的图形。因此,这些图形当视为阴阳鱼图的早期雏形。亦即是说,若认同太极图的产生得益于中华先民阴阳易理的宇宙人生观念的滋养,就需承认原始时期那些蕴含着阴阳易理观念的图形是阴阳鱼太极图的图形渊源。理由之二是,周易作为阴阳易理思想的集大成者,它的产生除了得益于撰写周易的三贤对先民阴阳思想的概括、总结与诠释外,还来自于周易三贤对先民阴阳对称图形的领悟与研读。因此,原始时代那些蕴含着阴阳易理观念的图形也应为阴阳鱼太极图的图形渊源。

如此,人们对太极图诠释历史的溯源常常追溯到《易传·系辞上》,就显得合乎逻辑了。一般认为,“太极”一词最早见于《易传·系辞上》,“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”孔子认为“太极”不仅是宇宙之“本”,也是宇宙演变之大道。宇宙之“本”运行,使阴阳相分并产生天地两仪。阴阳不断相分,便产生春、夏、秋、冬四象与宇宙万物。《老子·四十二章》也同样表达了一元论与变化论的“太极”哲思:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”太极是“一”,是宇宙万物之根;宇宙万物生生不息的运动与发展是太极之真性。与孔子不同的是,老子参透了太极法则中的矛盾论与和谐论。太极之“道”天然包含着对立的阴阳两面,但阴阳二气的互相激荡与矛盾运动最终成就了宇宙新的和谐体。后世人们据老子、孔子的太极哲思而图解太极图,并逐渐推演出成熟的太极观念。三国的魏孟康以“太极元气,含三为一”(《三统历》)解释太极图。“三”指阴阳鱼太极图中的白、黑、及白黑的分界线。“含三为一”的字面意义是指白、黑及其分界线都包含在太极图的大圆圈内。实际上,后人认为“含三为一”既指事物由正、反、合三者组成的矛盾整体结构,也指天、地、人“三极”合一的宇宙结构。魏孟康之说既继承了老子“万物负阴而抱阳,冲气以为和”的太极思想,同时也将前人的太极观念从宇宙万物链接至社会人生。到了宋代,儒学大师以人学视角解读太极图,把太极法则设定为人的一切行为的标准,从而把“太极”学说发展为“人极”学说。周敦颐在《太极图说》中如是说,“无极而太极。太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合,而生水火木金土。五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精妙合而疑。乾道成男,坤道成女。二气交感,化生万物。万物生生,而变化无穷焉。惟人也得其秀而最灵。形既生矣,神发知矣。五性感动,而善恶分,万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静,立人极焉。故圣人与天地合其德,日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶。君子修之,吉;小人悖之,凶。故曰:‘立天之道,曰阴与阳。立地之道,曰柔与刚。立人之道,曰仁与义’。又曰:‘原始反终,故知死生之说’。大哉易也,斯之至矣。”该文承继了前人太极学说中的一元论、发展观、矛盾论与和谐论等思想,但特别强调人作为万物之灵对太极之道的参悟,并提出“立人极”即树立“中正仁义”的做人标准。周敦颐的人学解读理路影响了后人对太极图的诠释,北宋邵雍,南宋胡宏、陆九渊,乃至清代的戴震都从太极图中阐释了以人为万物之秀,以人为天地之心的思想。

由上可知,太极图虽简单明了,一个圆圈、一条曲线、两个圆点,两条黑白鱼图形,但经过历代的图解与诠释,它构成了一个涵义丰富深邃的庞大的“太极哲学”体系。这个哲学体系的关键词就是阴阳。阴阳既蕴含着形而上的宇宙之道与天人之际的大法则,也包括形而下的人生法则。其中“太极和”辩证法是太极哲学体系的核心。“太极和”思想认为,事物发展的终极目标不是事物的矛盾对立,而是事物之间的包容与妥协、共存与共容,共容与共存才是事物发展的根本规律。简言之,圆润的太极图形启迪我们,在一个矛盾对立体中追求平衡,在众多矛盾平衡体中追求相互的包容、化合,在矛盾对立中最终走向多元的和谐统一,这才是事物发展的终极目的与永恒动力。在此意义上说,“太极和”理论较之近代哲学中的“只有对立才有统一”的对立统一规律更为科学合理。

太极哲学作为一种高屋建瓴的宇宙观,它深刻地影响着中华哲学与文化的发展。千百年来,中华各种哲学、文化派别,包括中华科技之间都存在着明显的传承关系。其传承的纽带正是太极哲学对世界的理解与认识。如易学、儒学、道学、诸子学、中医学、武术、堪舆等,都体现了在对立统一中谋求圆融和谐的太极世界观。

不仅如此,太极图还揭示了阴阳平衡原理。春秋战国时期的百家争鸣,其实质是诸多思想的碰撞。在碰撞中,为什么儒道能胜出,成为中华文化儒道阴阳平衡的两大思想体系?其后为什么又与外来的的佛教文化形成三教共存的局面?从太极图揭示的阴阳平衡原理上,我们就会自然地找到它们的答案。这就是因为儒道佛三家在学理上阴阳互补、相互平衡,使中国文化格局臻达了和谐的太极境界。

作为哲学图形,远在文字还未出现的六七千年前,太极图腾通过图形语言揭示了矛盾对立统一规律。它内含的阴阳两仪,其实质就是当今辩证矛盾学说最直观、最简洁的表达。太极图以均衡对称的图形方式,揭示了追求阴阳平衡观点,鲜明地强调阴阳变化(矛盾运动)以平衡、“和谐”为根本目的,从而揭示了宇宙万物在运动中平衡发展的规律和人类进步、社会发展在于求“和”这一根本目的。

中国的文化是多元的,世界文化也是多元的。中国是一个多元文化的综合体,同样,世界也是一个多元文化的综合体。至此,我们可以解释中华文化 “百家争鸣”、世界文化 “动乱纷争”的原因,都是因“和”而“不同”所致。所谓“和”,即和平、和谐的根本目的一致。“世界大同”就是指这一根本目的一致性。所谓“不同”,即实现“和”这一根本目的所代表的阶层、所站的角度、所走的方向路线、所处的习性的不同。中华民族是一个包容的民族,“和而不同”使中华各民族和谐相处、各个文化派别相互学习借鉴。“三教平衡”、“中国不称霸”、“一个国家,两种制度”等等,正是中国追求“和”的世界典范。世界各个民族、各种文化虽然“和”的目的性一致,但对“不同”的包容程度则大不相同,从而导致争议、争执,进而指责,甚至大动干戈!无可非议,太极文化的实质就是和文化。太极 “和”文化不仅是中国文化的主脉,同样也是世界文化的主脉。

通过以上溯源我们大约可以推断以下两个结论:其一是太极图以简易的图形语言涵盖了中国“百经之首”――《易经》的大义要旨,创造了一个庞大的、根深叶茂的太极哲学体系,彰显了中华先民领悟宇宙万物变化之道的非凡智慧,因而享有“中华第一图”之美誉。其二是我们的祖先早在六至七千年前就已通过太极图阴阳这一辨证矛盾来概括宇宙万物的起源与变化,比2600年前的古希腊哲学起源至少早了两三千年,这充分说明太极图是中华哲学的起源,同时也是世界哲学的起源。

太极图不但深刻地影响着中华民族的思维方式、思想文化观念和人文性格,也对世界的发展产生了深刻影响。在韩国、蒙古国的国旗上;在联合国种族歧视委员会大会会徽上;在新加坡、安哥拉空军的机徽上;在韩国、德国奥运会、韩国亚运会会徽上;美国研制的世界第一台计算机商标上;在美洲印第安人的绘画和服饰上……太极图光辉无处不闪烁着人类的智慧和哲学的光芒。太极图是人类瑰宝,已成为人类的共识、世界的共识。同时,太极图还是当今社会建构和谐世界和谐人文的重要哲学依据。

然而,由于太极图玄奥精深,以致被历代巫术所利用,加之受近代极“左”思潮的影响,太极图在许多现代人眼中仍是“迷信”的符号和文化的异类而不屑一顾。这种现状,对于热爱中华传统文化的有识之士来说,无不痛心疾首;对于最具包容品性的中华民族来说,不能不说是一大憾事。作为中华民族的子孙,我们有责任来改变这一现状,保护我们的传统文化,还太极哲学光辉。在大力提倡文化复兴的今天,我们更要高举保护太极文化的大旗,踏踏实实地传承、研究和普及太极文化,让世人,尤其是年轻人都知道中华民族不仅有流传世界的儒学、道学,还有流传世界的太极图和伟大的太极文化!为此,笔者呼吁迅即开展对太极图申请世界非遗的行动,以便更好地承继太极文化,弘扬太极哲学,留住人类文化共同的根脉。

http://www.chinavalue.net/Article/Archive/2009/5/5/174060.html

转载按:明赐东先生《探赜索隐太极图》的一文中 ,