胡志平

写这篇论文,是一种痛苦选择。因为,这是只有在证据确凿时才能向共和国坦然陈述的爱国道理。因为,这是一个涉及到全国基层党组织很普遍的不良组织行为而必须改进且尚未被任何人阐述清楚、并说服中组部要下最大决心尽快制止并加以克服的制度缺陷问题。

更因为,既然需要证据才能真实阐述清楚的基层组织行为,就难免或轻或重触动具体人情感――谁也不愿为个人私利甘冒自我生存环境的风险。笔者反复权衡的结果是:作为情感受伤,我比相关任何人更重。如果我并未就此只服从一己利益,相信他人也能大量。本文把与证据有关的具体人隐匿,只对事不对人。有证据的事,就说事;无证据的事,只说理。请包括网友在内的所有读者,均能着眼于党的形象和国家前途来审视:发生在基层的“党管人才”现象应该怎样改进,才真正符合科学发展观和和谐制度建设?

我国改革开放推进到世纪之交,新的利益格局基本形成。确切说,相对稳定的富裕群体与非富裕群体两者间的显著利益差别已基本形成。我一贯主张,这种进程中的利益格局是符合科学发展要求的。著名经济学家吴敬琏把占有巨额财富的群体和国企高收入群体统称为“资产阶级新贵”,我认为未必妥当。按照邓小平“先富后富”的波浪式动态改革进程设计,或可称之为“先富裕群体”较符合科学发展的动态属性。只有当利益格局被固化或既得利益群体有条件固守利益格局不变的前提下,才可视为“新贵”出现,且可判断为制度激变(革命)危机已经难以避免。然而目前,吴老的提法应该只是一种担忧,他的担忧,是从千百年来历史发展进程的曲折性表现中产生的。

但从另一方面看又必须承认:任何社会,每经历一次改革而形成新的利益格局之后,在格局中已占据优势地位的群体大都要表现出寄望固化现有利益格局的思维方式和行为方式,这种寄望是通过各种各样的政治、经济、组织手段自发而顽强表现出来的。反映在管理方面,则主要是优势群体通过服从既得利益的量才标准和用人标准、通过采用合法或非法手段把“不信任”的优秀人才限制在既不突破利益格局、又可被长期利用的状态中。

正是在这种背景下,源自著名古典小说《西游记》的“神话管理学”开始在中国走红走俏,长盛不衰。“神话管理学”的核心内涵,是阐明了管理者(唐僧)与被管理者(孙悟空)俩师徒之间所体现的管理学问。它明确提倡:管理者只需要意志不需要才能,只需要“紧箍咒”不需要“梧桐树”。而个性人才“孙悟空”则拥有战胜一切困难险阻、直达业绩目标的才能。但“悟空”个性强,稍感不受师父尊重,动辄撂挑子、使性子。为了掌控这种个性人才,管理者必须依靠“菩萨”使个性人才戴上“紧箍”,以便在不乖巧时,念出“紧箍咒”使其头颅炸裂般疼痛,由此达到一劳永逸掌控人才的目的。

“神话管理学”所拥有的神话魅力,是比任何科学管理都更加省心、更无需耐心、更拥有“一劳永逸”特色的管理学。短短时间,即在占据优势利益格局的群体中被迅速扩散和蔓延,成为企事业单位和政府中下层广大管理者的崇拜和信仰,且直到今天未遇任何有效约束。

在许多单位,“神话管理学”自发运用又被明确分工,即:高层管理者是掌有“紧箍咒”的用人者,而拥有“党管人才”权力的基层党组织,则成为“菩萨”。自90年代以来,“神话管理学”与“党管人才”组织原则自发融合,使众多基层组织在“党管干部”管不住、也管不好的情况下,把主要精力用在了管住非党员“下级人才”上,也从此开始了中国基层党组织长达10多年“党管人才”的去党性化演绎。在这一过程中,优势群体所面临的最大管理难题被化解:过去,凡是有才的人都是有个性的人;凡是有个性的人又是不安分的人。现在,只要对个性人才产生某种动议,甚至起某种疑心(比如,可能会跳槽或可能某个方面他不归顺),即可提前把动议或疑心变成“党管人才”的组织行为。轻者压一压,调一调;重者,设个套、挖个阱,使其犯个错误,像小说《红字》一样给在脸上刻上“红字”,使其永远归顺“曹军”。据不完全统计,全国大约有数百万“个性人才”在此过程中被基层组织套上“紧箍”,他们在自己吃了“哑巴亏”而又说不清楚的一腔悔恨中,也未免在情感上与党组织结怨,从此变成了发自内心仇视“党阀”、倾向西方所谓“无党专政”的思想精英。

给人才“戴紧箍”有各种戴法,但不论哪一种,都要背离尊重人、理解人、关心人的方针,背离调动人的积极性需要制度创新、公平、耐心等党对人才的一贯政策;不论哪一种,都离不开压制、设套、使坏和必须封住一群人嘴巴的不光明手段。下面这种“戴法”只是其中一种:

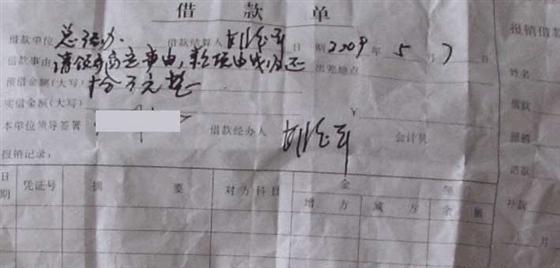

半年前,“基层党组织”(岗位代号)提醒我:“你年龄大,工资才刚刚涨起,比你小10多岁的科长,他们都有小区洋房了,你还住在公寓,可以向单位借10万元买房呀。”我很高兴。但是基层组织研究结果是,必须以“申请调研经费”的名义才能借到10万元。我没响应。拖到今年4月,月收入降至2000多元,也未打算借经费而挪用。5月被再次提醒,写了下面这张借款单(见第一张借款单图片)。当时心存念想是,既然是“基层党组织”出面帮我,就应该相信组织。我唯一不信的是:诚心助人的人找不到正当理由?

(第一次借款单签字后的原件:)

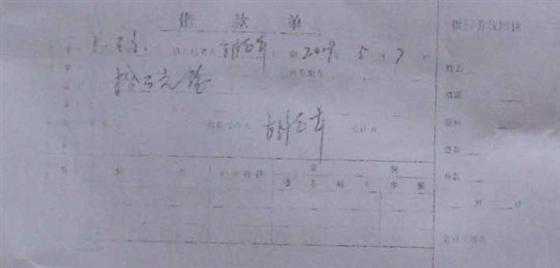

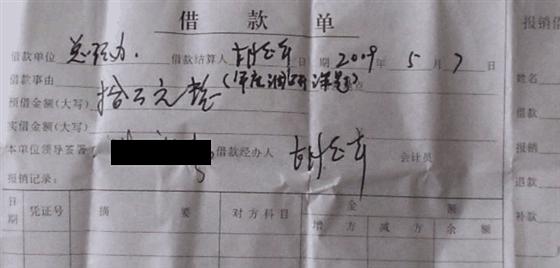

很快,第一张借款单被领导签字,但旋即被告知无效,要求重写。重写要求是,必须在借款理由一栏写明“调研经费”。我回绝:“如果一定要理由,那就以我个人借款为由,不然,不借。”最终,“基层党组织”同意妥协办法:借款理由一栏可以空白不填。这就有了第二张借款单(见第二张借款单图片,“拾万元”大写被笔者故意占格填写)。第二张借款单也很快被领导签字。随后,“基层党组织”又坚持要用括号加注“年度调研经费”字样,并在有我、有第三人在场情况下做完加注。我认为,在领导签字后的财务文件上改写和添加,是严重违规。未等“基层党组织”交代完“应在下午几时之前办款入帐”,我已经决定让这张借款单作废。此后数次被电话催促办款,均未应。

(第二次借款单签字前的复印件:)

(第二次借款单签字后的原件:)

我用平静面对一阵惶恐,也连续数日听任我被别人指责为“对一番好心和诚意产生了误解”。真的是我多疑和难处吗?人们并未了解,在广大基层真正的话语权只在少数人手中。但是,眼前这件事则恰恰容不得用“话语权”来做任何辩解:第一,既然诚心帮助员工,为何一定要选择公款挪作私用的违法途径?第二,诺大的经济实体难道真的找不到尊重人、理解人、关心人的真诚的借款途径?第三,事件反映出来的全部过程只有一个焦点:也就是私人购房款必须挪用“调研经费”且一定要留下字据。第四,第一张借款单已经足够说明,发生此事的主张并非从我开始。第五,没有述明理由的借款单、借款理由空白的借款单均被签字生效以及签字后仍可改写添加,这是否属于正常?

不抹最好。这不是哪个人的错误,而是一个时代的错误。如果我真的按照他人预愿借了款买了房,必引发一场冤案。只是与“文革”冤假错案不同有两点:第一,它是一道“紧箍”,事情可大可小,“紧箍咒”可念也可不念;如果从此乖巧顺从“唐僧”一人,“紧箍”可以松得跟没事一样;反之,则可勒紧,直到把你送进监狱。第二,“文革”冤假错案可以平反,此事永远得不到甄别。它将是你被刻在脸上的“红字”,永远伴你一生。

许多年来,我一直在帮助我所热爱的执政党仔细查找,究竟还有哪些不和谐制度缺陷损害了执政党形象?为什么在互联网上会有那么多中高级知识分子对共产党执政存在许多偏见?有人说,是经济领域腐败现象动摇了党的执政基础,我认为未必是。党内被揭露的大案要案并非与多数国民的爱恨情感有直接关联;而腐败大案要案被不断揭露,又是社会进步的显著标志。从心理学角度分析,如果涉及到广泛人群的情感问题与党结怨,任何有进步意义的好事,其消极一面也会被当作发泄情感的理由,被“仇恨者”无限放大。况且腐败现象在“一党执政”或“多党执政”两种制度之间并无直接联系。

是那么多中高级人才看不到国家的希望了?更不是。中国共产党领导全国人民取得的改革开放成果和中央领导集团的政治文明进步是有目共睹的。人们都看到了但情感上不认可。许多人宁可把成就归功于某个领导者个人,也不愿把功劳记在共产党的功劳簿上;宁可把社会进步归功于西方国家的监督和互联网的普及,也不愿真心实意说一句“共产党领导好”。

在分析诸多原因时,笔者最终把观察焦点集中到了涉及范围极为广泛的“党管人才”的制度缺陷上。改革开放之初10多年间(邓小平执政时期),党与广大人才、与知识分子之间的关系曾经亲如鱼水,伴随“科学春天”的到来,人才的地位普遍受到党组织尊重,那时的知识分子随时都能体会到什么叫尊重人、理解人和关心人。那时,“神话管理学”尚未诞生。

但后来,利益格局发生变化,基层党组织的党务工作定位也随之发生根本改变。“党管人才”恰恰是在上个世纪90年代中后期,被作为“党管干部”的重大原则补充确立的,它迅速扩大了广大基层组织的权力定位。从此,基层组织权力被从党内监督向党外监控无限扩展。或许,当初提出“党管人才”的人也未曾预料到,在新的利益格局下,占据优势地位的群体将会利用“党管人才”的权力干出些什么?它在基层的表现,如果没有任何有效监督和制度规范,是否还会朝着巩固党的执政地位的方向发展?

正好相反。如今,在基层发生的“党管人才”,自发朝着动摇党的执政地位的方向发展。所有企事业单位党的基层组织,都是利益格局中的组成单元,且与占据优势利益的少数群体构成同根关系。这种条件下,“党管人才”是代表党的执政方向来管,还是代表市场竞争的局部利益来管?是代表本单位现有利益格局来掌控人才,还是立足于多数员工的发展权利培育人才?党在基层的权力究竟应该代表谁?究竟应该处在利益格局之中,还是之上?

实际上,绝大多数基层组织都选择了代表少数人利益和现有利益格局来行使“党管人才”的权力,而且没有监督没有规范。在考察选拔人才的过程中,凡有背景的人,基层组织可以很快确认其品质优秀;反之,则无限期考察;而对难以予以重用的个性人才则纳入了“神话管理”范围。

与“文革”时期党的思想政治工作“假大空”相比,“神话管理学”不仅省心、省力,而且更胜一筹的是,它能充分借助和行使基层组织“党管人才”的权力,并可实现对人才掌控一劳永逸。为了这种“神话”,许多基层党组织已经习惯于针对非党员人才动用秘密监察手段,有组织的利用人性弱点控制人才。不仅使用常规利益机制,甚至“绑架亲情”用人;不仅采取压制办法、甚至压制过后可引诱其释放人性,最终使不放心人才绊倒出错,即:完成了打翻在地戴上“紧箍”的过程,使他断其向外跳槽(违反局部利益)和向上发展(违反单位利益格局)的念头,然后,由“唐僧”好心好意再把他扶起来,念着“紧箍咒”继续使用。在此过程中,不论结果是否实现“西游神话”,那些领教过基层“党管人才”的人,绝大多数都与党产生了情感裂痕。那些有幸尚未领教基层组织“党管人才”的人,则耳濡目染着别人的深刻教训,有的提前就乖了,顺了,服了,蔫了,从此也变成了很现实、很聪敏的“世故人”。

我们推算一下,如果每年一个基层组织完成了上述针对一个个性人才的结怨过程,全国数百万基层组织的累积结怨是多少人?10年累计是多少?20年累计又是多少?党的执政基础,正是在这种服从局部利益和少数管理层用人标准的过程中,使成千上万的个性人才与党发生了情感裂痕,并逐步演变成了当今表现极为广泛的知识分子与我党离心离德的现象。

一方面,我们真真切切看到党的中央领导人千辛万苦下基层、帮贫困、慰灾民、访群众,甚至包括一个流感患者的疾苦,都被装在总书记和总理心中。另一方面,处在利益格局中的基层党组织又不能摆脱利益驱动,不管“管人”的结果是爱党恨党,也要把人才纳入利益框架之下。基层管理权与基层党组织权力的融合,其能量之大显然超过了任何西方管理效果,可使多数企事业单位现有利益格局达到十分危险的超级稳定状态。

笔者无法统计全国有个性的人才究竟是多少,只知道凡是人群中的杰出人才都有个性,没个性是庸才。但是,经过基层连续10多年运用“神话管理学”实施“党管人才”之后,我们看到越来越多的人才找不到社会问题的根源,却开始公开倡导与共产党离心离德的自由、民主、博爱。绝大多数个性人才在被基层戴上“紧箍”之后,其外表都变得乖了,顺了,蔫了,服了,但其内心则更加汹涌波涛。面对现实,中国个性人才不再愤青,甚至全部失语!而面对未来,他们却高高举起了西方化的民主自由旗帜。

中国改革发展进程的总方针是:微观要趋活,宏观要趋稳。但从目前状况看则有反向隐患:微观利益格局存在定格趋势,而宏观制度框架存在着人心期望颠覆的不稳定社会基础。根源,正是由于基层“党管人才”与“神话管理学”的自发融合造成企事业单位和中下级政府部门选人、用人权力过大,且已经失去有效监督和约束的原因。如果这种状况持续下去,预计20年过后,从局部利益格局中产生出来并向上推荐的各级领导人将不再有共产党的传统基因。

我国的政体,是共产党领导下的多党合作制。今天,当这种中国特色的政治制度再次被强调、被确认之后,党就必须反思在过去的改革进程中,曾经出现过哪些未达成政通人和的不完善制度,必须清理和扫除一切动摇基本制度和执政基础的那些不可长治、不可久安、不可持续的不和谐制度安排。正如《智慧论》三次提到的一句话:“任何大系统的物质运动如果不停地被内部小规模的无规则涨落而抖动着,大系统终究会失去平衡而瓦解”。

从长远看,基层党组织针对人才的工作作风和管理手段,实际上奠定的是一个国家什么样的执政基础,或奠定我党执政基础,或奠定西方政体基础。蒋介石集团恰恰是一个不问政风和政德、只看重手段和结果的政党。在共产党解放全国之前,国民党内部的人事管理早就被其同仁间的各种阴险奸诈的权谋手段搅得昏天暗日,是非难辨,好坏不分,人心溃散。

国民党的惨痛教训,是由于蒋介石没有远见把政治手段与经济手段按照级别权限分开使用。在上层,利用他人的错误巩固自己的地位,这种政治智慧既合理也现实,因为上层就是政治。但在基层,如果管理者也效仿权谋巩固属于自己的利益格局,则意味着管理层已经丧失管理资格。因为基层就是经济、就是效率;就是积极性、就是针对人力资源的改善措施。

如今,包括香港廉政公署在内,许多国家对执行察人、监督职责的机构,都制定了“禁止引诱犯罪”法规。香港廉署工作人员如果在察人过程中,有诱使对象致错行为,轻者辞公职,重者要量刑。首先把察人和用人一方的作风问题与手段问题洗刷得干干净净,尘埃弥漫的天,才会变成蓝色;一滩浑浊的水,才会变成清流;难辨青红的人,才会全身透亮。

如果有人问,当今中国对民族复兴事业构成强大威胁的主要社会群体是什么?我会直言回答有两个:一是透支中国共产党执政基础的群体,即无法摆脱利益格局行使“党管人才”权力的基层组织。二是与党产生情感裂痕而心仪西方式民主制度的精英群体。两者相辅相成,共生于同一个不和谐制度。

笔者建议:“党管干部”原则要坚持,“党管人才”制度要完善。坚决取消盈利性企事业单位基层党组织“党管人才”的行使权力,坚决反对企业党组织直接介入体现局部利益的各种人才竞争活动,企业要依靠完善的人事制度管理人才,推行试用制度,能上能下制度,取缔秘密考察程序,让高管岗位为所有员工敞开,减少针对非党人才的组织行为和组织控制。企业党组织要致力于“管好”经营层和管理层,而针对下级人才的主要职责是把尊重人、理解人、关心人的深入细致工作落到实处,把提高人才思想素质和创新才能落到实处。企业党组织的另一重要职责是全心全意推进更完善的企业社会责任体系建设,包括对党负责,对国家负责,对人民负责,对历史负责,对员工负责。

笔者建议:中组部要针对中下级党员干部明确提出一项新的提拔标准,即“善于团结和使用个性人才的管理者要优先提拔到上级领导岗位”,用这种“四两拨千斤”的创新制度淘汰“神话管理学”。战争年代的毛泽东之所以伟大,就是因为在他的身边能长期容纳和重用一大批个性人才:彭德怀、陈毅、粟裕、贺龙、李鼎铭等。当伟人鼎盛年代过去之后,其身边的个性人才才会受到排挤。可见,能不能、善不善、敢不敢团结和任用有个性的人才一起工作,是衡量领导者能力大小以及是否处在上升阶段还是已经开始走下坡路的最显著标志之一。这是被历史反复证明了的科学发展观。而“神话管理学”的理念倡导把个性人才刺上“红字”以后再利用,它的作用只能使微观领域中当届管理者省心顺意,却必然毁掉中国特色发展道路应所坚持的长治久安的社会基础。“党管人才”在广大基层存在的制度缺陷,是笔者有限的认识能力所能清楚看到的30年的改革进程遗留下来、还在继续的最后一种不和谐制度安排。

我曾经专门撰文奉劝同我一样有过各种委屈的个性人才,要忘记过去,要理解和谅解党在改革探索中的种种失误,要致力于向前看,致力于查找真实的制度原因,要团结起来推进制度创新。今天,党中央正在全党部署开展的学习实践科学发展观活动,正是实现中华民族伟大复兴的高亢前奏。