关于“用西画审美标准评价中国画”答画友

作者:耿丽娜

审美是一个复杂的议题,个人、群体、阶层、民族、种族、地域、国度都影响着审美的取向,特别是还有习惯、风俗、时尚和传统的因素影响着它。

中国画有近两千年的传统,太雄厚,它太丰富了。一般人往往容易把传统定向为技法范畴,其实传统主要是精神层面的含义,包含着审美。这个精神层面的传统在千多年中是有变化的,是从“入世”向“出世”的演变。我想,主要是文人介入绘画以后发生的变化。在张择端的时代,以他的《清明上河图》为代表,绘画传达的是积极乐观进取的精神。元明以后的绘画逐步走向冷漠,走向荒凉,走向“不食人间烟火”,就是所谓“出世之想”。应该说,文人使中国画表达个人心境的功能大大地加强,但又在一定程度上对中国画的发展起了阻碍的作用,因为真正具有出世之想的是少数的画家,大多数画家因为标榜清高而对他们进行了刻意模仿。于是“出世”成为了时代特征,成为一种主流审美的标准。期间,即使有进行突破和革新的画家,也被划在“正统”之外。

这种情况到了二十世纪才真正出现变化。因为文化艺术是上层建筑,它不可能永远脱离生活、远离政治。时代和政治生活已经变化,文化不可能不跟着变化。既然要表达现代人的思想,就要有现代的语言。从白话文开始的革命,波及到文化艺术的各个方面,绘画更是首当其冲。古人说过“笔墨当随时代”,但传统的力量如此雄厚,依靠它自身已不可能实现革命性的变化,因此借用西画的某些手段来改造中国画成为了那一代画家的理念。经过多半个世纪的努力,中国画的发展进入到了现代阶段。当然这其中由于取与舍的不同存在流派和主张的纷争。应该说目前中国画的现状仍处在变革时期,这种珠玉与流沙俱下的局面还会存在很长的时期,要留待历史进行淘汰和肯定。

但此处的“历史”只是个抽象的概念,“历史”是人心,是人的意志。因此,千万不要被“艺术”虚幻的所谓学术概念所唬住,像那些“不懂艺术”、“不懂笔墨”、“不懂内涵”等指责,是用来迷惑大众思维的挡箭牌。

艺术在起始阶段是自赏自娱的,以后便主要用来供人欣赏。既然供人欣赏,大众便最有发言权。大众最不需要矫饰,喜欢的就是好,不喜欢的就直说不好。只有大众的参与,我们的艺术才能发展,才不会走入歧途,才能实现传统的现代诠释。

傅以新先生的山水画,我能看得懂,他的画能道出我对自然的感受,我认为他的艺术手法是美的,于是我就直言说好,完全没有考虑是用“中”还是用“西”,是用“传统”还是用“现代”的立足点去审视。道理就这样简单,这是我最朴素、单纯、直观的审美取向。

以他的《五月天山雪如龙》为例——首先画面展示了一种浩大的空间。我记得古人有一个评画的标准叫“咫尺千里”,我想他在画面上做到了。几个骑手站在山巅之上,人在自然界中显得那样的渺小,却要去和广袤的山川对话。他们在画面上属于近景,但已经离我们很远,而他们背后的空间更是遥及无限。此外,远山在白云间忽隐忽现,却能把握住其脉络延伸,产生动感,像是舞动的巨龙。这是西画所无法做到的。画面的题词恰如其位,“马登大坂成神骏,人到天山志自雄”,进一步把画面直观的印象升华,是决不可少的成分,很好地把握了中国画题字的意义。此画的构图特别,它利用了强烈的黑白对比,大笔挥扫的黑墨,与淡蓝色的远山,形成视觉的差别,把空间极度夸大。我几次翻看中国绘画史图录,找不到他的依据所在。

我想,这样的作品,本身就不失民族传统的审美的理念,又借鉴了西画的某些因素,用写意的手段抒发了真情实感,具有撼动人心的作用,就值得肯定。

当前,艺术审美出现了多元的局面。让人真正忧虑的不是“中”、“西”之争,而是“美”、“丑”之辨。把“丑”贴上“现代艺术”和“当代艺术”的标签,搅乱中国人的审美取向,甚至挑战人类感官的忍受力,这才是最严重的问题。但是因为有“外国人”喜欢,有“外国人”肯为它掏钱,我们的政府部门就乐不颠儿地把它作为文化产业来宏扬,这才是真正可怕的事情。

在此我要反复重申:对于艺术,大众最有发言权。朋友,千万不要噤声啊!

-------------------------------

附文友“江右白袍”点评:

总觉得现代国画掺入太多西洋画的因素,失去了国画的神韵。中国画讲究水墨线条之美,在构图章法上都有自己独到之处,一味以西洋画的美学评判标准为参照物,不利于国画的继承与发展。

文友杨氏志强点评:

欣赏这幅《天山雪如龙》,画作气壮山河,堪称大家之作。 只是我这门外汉虽然不懂得艺术,但深知做人需率真,人不可以有傲气,但不可以无傲骨;过去的大师无论作品、人品皆无可挑剔。如今,滥竽充数已经严重混淆了人们的视觉,所以,争论不可避免。祈盼能有正本清源的人,做正本清源的事,彻底改变目前艺术界、文化界、教育界这种唯利是图价值取向泛滥的倾向。

傅以新作品《晨日祥辉》

--------------------------------------------------------------------

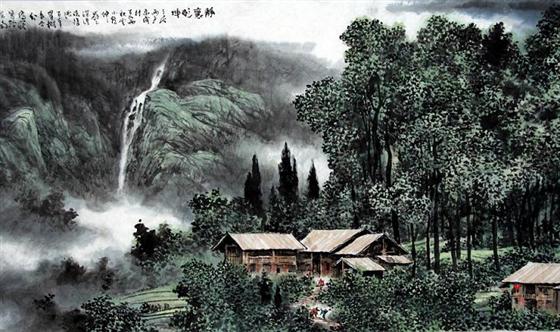

翠树幽村

作者:傅以新

三居两户亦是村,夏雨秋云小乾坤。

岭下深潭流复满,百年翠树自合分。

傅以新作品:翠树幽村