◇文/庄一召◇

《论国家需要——从国际关系学的视角》第三章

第三章 国家需要的历史变迁

无论是原目的性国家需要还是现实领域的国家需要,其形成和发展过程都与国家的形成与发展过程同一,也就是说,它们都是随国家的产生而产生,随国家的消亡而消亡的。[1] 不过,在国家的不同发展阶段或时期,各种需要的地位是不一样的。确切说来,各种需要的地位总是因时、因势而变,而这又导致了国家需要结构的变迁。

本章将探讨原目的性国家需要和现实领域国家需要历史变迁的一般规律。

《论国家需要——从国际关系学的视角》第三章-第一节

第一节 原目的性国家需要的历史变迁

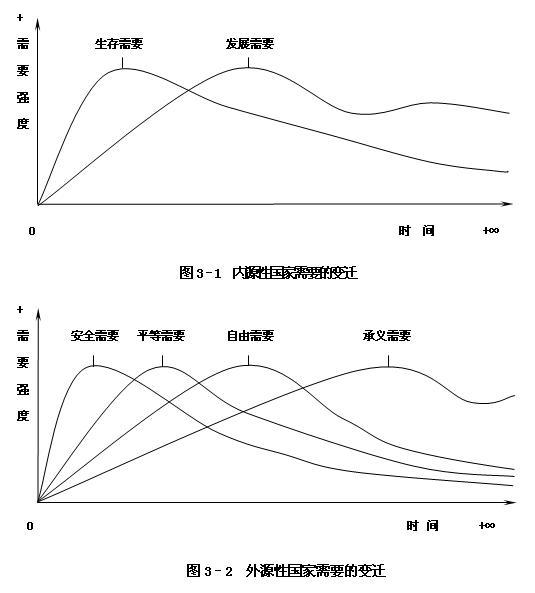

各个原目的性需要伴随着国家的出现而同时产生,包孕在国家的固有结构之中。不过它们虽然同时产生,命运却并不相同。生存需要和安全需要一开始便处于显要的地位,而其他需要则处于潜伏状态。只是由于后来内外部条件的变化,潜伏的需要才得以逐个显露出来。[2](如图3–1、图3–2所示)

原目的性国家需要的变迁遵循着如下规律:

一、在国家形成之后的最初一段时间[3],生存需要和安全需要远比其他需要强烈。只有当这两种需要基本上得到或基本上能够确保得到满足了,即国家的生存或者安全(首先是指生存安全)无虞了,其他需要才会逐一突出起来。

二、一般而论,原目的性国家需要总是按照从低级到高级的顺序,依次达到强度峰值。就内源性国家需要而言,顺序是先生存需要,后发展需要;就外源性国家需要而言,顺序是先安全需要,再平等需要,再自由需要,最后是承义需要。无论是内源性国家需要还是外源性需要,在同一时期或阶段,都只有一种需要类型的强度处于峰值状态,即只有一种需要类型处于主导地位、起着主导作用。但随着时间和国内国外情况的变化,不同需要类型的强度、地位和作用也将发生相应变化,交替臻于强度峰值、取得主导地位、发挥主导作用。

三、在同一时期或阶段内,那些基本上得到或基本上能够确保得到满足的需要,在将主要地位让于比其高一个层次的需要的时候,自己就变成了弱需要、隐需要[4],而较高层次的需要在取得主要地位的时候,也就相应地变成了强需要、显需要。当然,强和弱是相对的,显或隐也非绝对意义上的说法。确切说来,各种退居次要地位的原目的性需要往往是介于忽隐忽现之间的。

四、上述顺序并非一成不变。在特殊情况下,需要的位次会出现应激性的短期[5]颠倒。例如一个以发展需要、平等需要为主要需要的国家,当它忽然面临一场大规模的外敌入侵时,生存需要和安全需要便会被再度激活或强化,从而取代发展需要和平等需要重新成为主要需要。如1990年伊拉克入侵在科威特所造成的局面,以及随后爆发的海湾战争在伊拉克所造成的局面。

五、最高级的需要在取得主导地位之后,将永久性地占据这一位置,除非国家遭遇重大变故。

显然,原目的性国家需要的变迁只是各个需要的地位和影响力的变迁,而不是一个需要对其他需要的绝对否定。

[1]现实领域的需要中的任何一个具体的需要,即具体的对象性需要或手段性需要,都不是这样,它们是临时性的。

[2]这里阐述的只是一种假设。事实上,各个原目的性国家需要是同时产生的还是分期产生的,并不是一个容易确定的问题。下面这种假设好象也是合理的,即:在国家形成之初,它的结构中只包孕着最基本的生存需要和安全需要。在国家内部矛盾运动以及国家与环境的相互作用过程中,国家的结构也发生了变化。而国家结构的变化导致了新的需要的产生。假设尽管不同,但有一点可以肯定,那就是各个原目的性需要是依次显露、依次占据主导地位和依次发挥主导作用的。

[3]这段时间可能是漫长的,即如朝鲜,时至今日,生存需要依然是它最强烈的需要,生存问题依然是它最头疼的问题。这个初始阶段也可能是短暂的,如20世纪八十年代末、九十年代初苏东巨变之后取得独立地位的立陶宛、斯洛文尼亚和捷克等国的情况。

[4]隐需要是指没有被主观意识到的客观需要。相应地,显需要是指被主观意识到的客观需要。

[5]这里所说的短期是与漫长的国家历史相对而言的,受国内国际诸多因素的制约,它可以短至几天,长至上百年乃至数百年。