摘 要:万州是重庆城乡统筹发展的第二大城市、渝东北及三峡库区的经济中心,和谐稳定新库区的示范区,重庆市“一圈两翼”发展格局中的重要增长极。进入后三峡时代,万州经济社会进入加快发展的阶段。加快发展万州经济社会,成为落实314总体部署的需要,成为实现135目标的需要,成为建设“500亿万州”的需要。万州所面临经济社会发展问题,是需要破解协调经济、社会和环境发展的问题,是需要做到统筹经济社会、统筹城乡、统筹人与自然共同发展,是需要建设和谐稳定的新库区。因此,要实现上述目标,必须解决现阶段万州经济社会发展难题,重点建设“200亿工业园区”和“50亿财政”,为万州将来的发展奠定坚实的基础。

关键词:314总体部署;135目标;500亿万州;200亿工业园区;50亿财政

2006年5月20日,三峡大坝主体工程全面完成,三峡工程施工建设进入尾声。同年6月6日,三峡大坝的上下游围堰拆除全线挡水,三峡工程建设正式完工。2008年9月,三峡库区四期工程移民和库底卫生清理先后通过验收合格,三峡水库开始进行175米试验蓄水,三峡工程由此将进入正常运行管理期。至此,整个三峡库区各区县经济社会的发展进入“后三峡”时代。

在构建社会主义和谐社会的时代大背景下,后三峡时代的三峡库区工作重心应从移民“搬得出,稳得住,逐步能致富”向“三峡库区经济社会协调可持续的发展”进行战略转型,从“各区县任务式搬迁移民”向“各区县自主谋求自身特色发展道路”过渡,从“按部就班”的发展向“提速提档”的加速发展转向,力争早日建成和谐稳定的新库区。

一、314总体部署与后三峡时代万州经济社会发展

1、314总体部署与直辖十年的重庆发展

2007年3月8日,胡锦涛总书记在参加十届全国人大五次会议重庆代表团审议时发表重要讲话, 提出了为重庆新阶段发展三大定位,确定一大目标,交办了四大任务,构成重庆未来发展的“314”总体部署。三大定位,即努力把重庆加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市。一大目标,即在西部地区率先实现全面建设小康社会的目标。四大任务,即加大以工促农,以城带乡力度,扎实推进社会主义新农村建设;切实转变经济增长方式,加快老工业基地调整改造步伐;着力解决好民生问题,积极构建社会主义和谐社会;全面加强城市建设,提高城市管理水平。在“314”总体部署中对库区发展和移民生活安置工作提出“三有一新”的目标要求:库区的群众基本生活有保障,劳动就业有着落,脱贫致富有盼头,同心同德建设和谐稳定的新库区。

胡锦涛总书记的“314”总体部署既是对重庆直辖十年来经济社会改革取得成果的肯定,又是对重庆未来的勾画蓝图、导航定向。重庆直辖十年以来,面对百万移民世界级难题,不但完成三峡库区重庆段的移民搬迁主体任务,而且在破解库区产业空虚,移民就业难等问题取得一定成果,促进移民安稳致富和库区长治久安;面对老工业基地国企体制问题、结构性矛盾及自身弱点,以兼并分开破产淘汰转变国有企业经营方式,以债转股债务重组为突破口,以产权改革和资本运作为中心,以投融资体制改革为重点,优化资源配置,创造国有企业改革发展的“重庆模式”,实现国有企业全线扭亏为盈,走上快速健康发展的快车道;面对蜀道难的落后交通局面,重庆提出“8小时重庆”、“半小时主城”,市内综合交通体系初步建成,形成“二环八射”高速公路网、“一枢纽五干线二支线”铁路网、“一大两小”机场格局、“一干两支”内河航运体系,基本建成成渝、渝包、渝汉沪、渝湘穗、渝黔桂5大对外通道;面对大城市大农村二元结构,统筹城乡发展,启动“农业产业化百万工程”,推进农村城镇化进程,实施“百万农村劳动力转移就业工程”,创新扶贫工作机制,重庆农村绝对贫困人口由366万人下降到53万人;面对重工业城市污染严重问题,启动“山水园林城市工程”和“青山绿水工程”,以主城区大气污染防治和三峡库区水环境保护为重点,实施碧水行动、蓝天行动、绿地行动和宁静行动,打造 “绿色重庆”。借助十年直辖改革发展成果和建设经验,重庆有底气和资本去迎接胡锦涛总书记对重庆未来发展的“导航定位”:加快建设成为西部地区的重要增长极,成为长江上游地区的经济中心,成为城乡统筹发展的直辖市,在西部地区率先实现全面建设小康社会的目标。

2、重庆城乡统筹发展与后三峡时代万州经济社会发展

(1)、重庆城乡统筹发展与“一圈两翼”区域发展格局的形成

2007年6月8日,国务院正式批准重庆成为全国统筹城乡综合配套改革试验区。直辖十年的重庆已经走过了“打基础、建平台、增后劲”的发展阶段,进入“求突破、上台阶、大发展”的重要历史阶段。重庆市委、市政府把协调区域经济作为统筹发展的关键,统筹城乡发展、统筹区域发展,使“一圈两翼”区域发展新格局成为统筹城乡发展的战略平台和改革的主战场。

“一圈两翼”区域发展格局关键是从政府职能上根本解决市场分割的问题,通过健全统一市场,完善区域互动机制,发挥各地比较优势,深化分工合作,真正打破长期行政分割形成的地区经济格局。按照“一圈两翼”区域发展格局规划指导,在全市经济中突出“1小时经济圈”的作用,在“两翼”中突出万州、黔江两个区域性中心城市的作用。因此,“一圈”和“两翼”担负着不同的功能和责任:“1小时经济圈”是将原来“三大经济区、四大板块”的都市经济圈、渝西经济走廊和三峡库区三大经济区的涪陵、长寿组成,是优化开发和重点开发区,聚集了丰富的生产要素,实现现有优势产业集群分类、集聚、规模发展,为优势产业体系提供了巨大的空间,着眼于“领头领跑”,成为西部地区重要增长极的核心区域,扩大了长江上游地区经济中心的承载主体并加速其城市化工业化进程,从产业联动、人口转移等八大方面推进“一圈”和“两翼”的区县之间加强对口帮扶和合作,促带动以万州为中心的库区和以黔江为中心的渝东南少数民族地区的“两翼”共同协调发展。“两翼”属于“限制开发区”或者“禁止开发区”,“两翼”中的渝东北、渝东南分别以原来“三大经济区、四大板块”的三峡库区万州、黔江为区域中心进行规划。渝东北翼属于库区,拥有全国最大的淡水资源库,着眼于“提速提档”,努力建成长江上游特色经济走廊、长江三峡国际黄金旅游带、长江流域重要生态屏障;渝东南翼地处武陵山区,拥有生态屏障功能,着眼于“做特做优”,努力建成武陵山区经济高地、民俗生态旅游带、扶贫开发示范区。

根据“一圈”和“两翼”担负着不同的功能和责任,分别对其提出发展目标:“1小时经济圈”到2015年率先实现全面小康,带动全市在西部地区率先实现全面小康。到2020年,GDP力争在2005年基础上翻三番,人均GDP达到77300元;常住人口达到2200万人,城镇化率提高到80%,主要经济社会发展人均指标达到东部地区平均水平;渝东北翼到2020年,GDP达到3000亿元,人均GDP达到43000元,常住人口700万人,累计向外转移人口230万人左右,三峡库区长江干流重庆段水质稳定在II类标准,主要经济社会发展人均指标赶上全国平均水平,实现全面建设小康社会发展目标;渝东南翼到2020年,GDP达到900亿元,常住人口减少到200万人,5年累计向外转移40万人左右,人均GDP达到45000元,森林覆盖率达到50%上,主要经济社会发展人均指标赶上全国平均水平,实现全面建设小康社会发展目标。

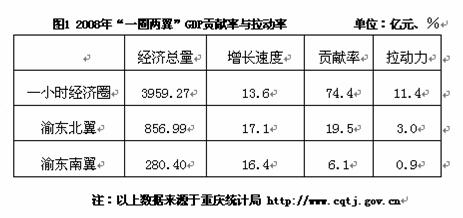

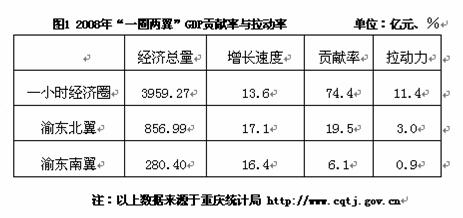

“一圈两翼”区域发展格局于2007年的平稳开局以后,经过2008年迅速发展后进入“一圈两翼”区域发展格局形成阶段,基本形成“一圈”拉动全市整体经济,“两翼”助推的区域发展局面。“一圈”实现增加值3959.27亿元,增速为13.6%,全市经济的贡献率为74.4%,拉动全市经济增长11.4个百分点,成为重庆经济发展的主要力量。“两翼”经济增速,拉动地区经济上扬“渝东北翼”实现增加值856.99亿元,增速为17.1%,对全市经济的贡献率为19.5%,拉动全市经济增长 3.0个百分点,“渝东南翼”实现增加值280.40亿元,增速为16.4%,对全市经济的贡献率为6.1%,拉动全市经济增长0.9个百分点。(见图1)

(2)、后三峡时代万州在“一圈两翼”区域发展格局的定位发展

在“一圈两翼”区域发展格局中,为了提升万州在渝东北地区统筹城乡发展中区域中心的作用,突出三峡库区发展作为重庆市委市政府的工作重点,2007年11月,市委市政府做出《关于加快万州经济社会发展的决定》,对万州经济社会发展提出了“135”目标任务。“1”即一个目标,成为全市“一圈两翼”发展格局中的重要增长极。“3”即三大定位,成为重庆城乡统筹发展的第二大城市、渝东北及三峡库区的经济中心,和谐稳定新库区的示范区。“5”即五项任务,着力加快特色产业发展、着力提升区域性中心城市功能、着力推进城乡统筹发展、着力加强生态建设和环境保护。“135”目标任务的提出,明确万州在重庆市统筹城乡综合配套改革的战略地位和作用,为未来万州经济社会发展提出明确而具体的目标任务。万州要完成“135”目标任务,必须抓住西部大开发、库区移民、重庆市第二大城市等诸多发展政策和国务院将专题研究解决“重庆问题”的机遇,把握经济社会发展规律,控制经济社会发展瓶颈,解决经济社会发展难题,克服经济社会发展障碍,着力落实314总体部署和“135”目标任务,实事求是,解放思想,扩大开放,推动万州经济社会又好又快的发展。