少林寺的世俗化与市场化

世俗化(Secularization)是西方宗教社会学提出来的理论概念,主要用来形容在现代社会发生的一种变化,即宗教逐渐由在现实生活中无处不在的地位跟深远影响退缩到一个相对独立的宗教领域里,政治、经济、文化等层面逐渐去除宗教色彩,它意味着宗教观念和宗教情感淡化,宗教活动领域缩小,宗教的社会影响减弱,宗教的价值观念失落,以及宗教意识趋于科学和理性。市场化是指在开放的市场中,以市场需求为导向,竞争的优胜劣汰为手段,实现资源充分合理配制,效率最大化目标的机制,用市场作为解决社会、政治和经济问题等基础手段的一种状态,简言之,利用价格机能达到供需平衡的一种市场状态叫市场化。

据媒体报道,少林寺的委托人2007年向国家工商总局商标评审委员会提出的“注册商标争议裁定申请书”,认为重庆中医少林堂拥有的“刘少林堂”商标构成了对少林寺的侵权,要求撤销这个商标。近日国家工商总局商标评审委员会发出关于第3327122号“刘少林堂”商标争议裁定书,裁定申请人“撤销理由不成立”,“争议商标与以维持”。少林寺近几来一系列世俗化与市场化得举措引起海内外关注,称赞者认为这是将佛教文化巧妙地渗透民间并发扬光大,批评者则认为少林寺失“度”,本文引述三位名人的点评公参考。

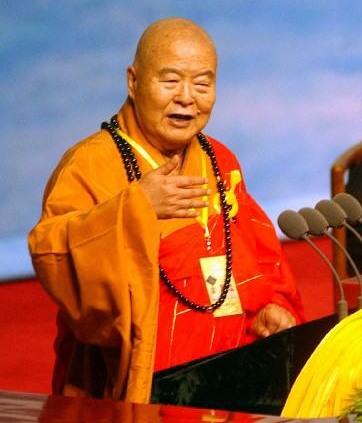

台湾星云大师:

少林寺属于教理、教义之外的一派。

现在少林寺在外国很不错,不过佛教的要求层次也在提高啊!我想世界最重要的是正派,不论是什么东西,只要正派,就有人相信,就能存在,就不会有麻烦。

我对这个(指少林寺方丈释永信的做派)不太了解,但我想释永信法师也会发扬少林的宗风嘛。(来源南方《人文周刊》)

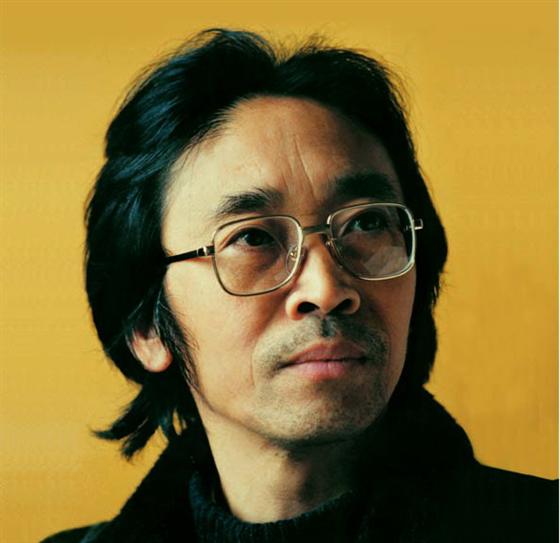

禅学家李哲良:

不做“大法僧人”而去当“大款和尚”,打造品牌,搞系列产品,当然也是可以的,但是如果滥用知识产权、商标法而无视反垄断法的规制,那必将使其“唯我独尊”所垄断的品牌,从鼓励创新和竞争的有效法律机制中蜕变为少数人营私牟利的工具。由此联想到近年来少林寺仿效“超级国际选美大赛”而开展的“中国武功之星全球电视大赛”和动辄以重金巨款而举办的“烧高香”等商务活动(据说还涉足房地产等更大的商务),不能不使人怀疑今日的少林寺,是否还是昔日洋溢着达摩祖师宗风道骨的禅宗祖庭?是否如人们说的,今日少林寺已偏离了佛海禅道,早把“道场”变成了“商场”,将“禅门”变成了“钱门”。

佛门净土,清凉禅坛,绵绵法雨,习习禅风,最容不得私心妄念和金钱名利的亵渎和污染。在此,有必要给少林寺提个醒:别把菩提树变成了摇钱树。因为寺庙就是寺庙,绝不是商场。和尚就是和尚,绝不是CEO。如果将寺庙和僧人彻底地市场化,那必将给少林文化、乃至中国佛教文化带来灾难性的后果。正所谓:

高香一炷十万多,和尚忙念阿弥陀。

香风熏得少林醉,错把孔方当达摩。

画家武辉夏:

河南嵩山少林寺向国家工商总局商标评审委员会申请撤销“刘少林堂”注册商标一案,少林寺认定中医刘少林堂在其商标注册中涉嫌侵仅。我认为少林寺极其代理人的一种错读。

理由如下:

1、重庆中医刘少林堂医馆在渝行医已数十年,在西南地区乃至全国皆有影响,本身是一家老字号医馆。

2、中国民间医药博物馆馆长、中医刘少林堂医馆馆主著名中医师刘光瑞先生之父刘少林为一代名医。以自己之名冠之医馆,在全国私人诊所医馆中普遍得早已成常识,无可非议。

3、我国入世后,世界知识产权的维护意识已逐渐在我国深入人心,刘光瑞先生也于2003年10月28日对《刘少林堂》进行了工商商标注册登记,并已取得合法权宜。

所以,少林寺的诉讼是一种错读。

为什么错读?我看纯粹是一种利益驱使。多年来,沸沸扬扬,少林寺早已在商场经济上走得越来越远,越来越离经叛道。

按说,佛教徒在佛堂里念经拜佛是个人的修为,讲求正信、正念、正识。应该发上等愿、结中等缘、享下等福;择高处立,就平处坐,向宽处行。何以在利益上作如此计较,以致咄咄逼人。少林寺是宗教场所,有旅游价值和文化价值,是优秀的文化传统。本来,以“文化产业”的理念来弘扬传统文化,也无可厚非。为维护其少林寺的名牌声誉而依法正本清源,清理门户,也无可厚非。然而少林寺毕竟不是少林公司,释永信是和尚而不是老总。不能本末倒置,应该有一个度。看来,释永信先生在佛堂早就坐不住了,在市场经济的波涛中晕了头,忘记自己以慈悲为怀,普渡众生,从善入流的根本,已回不了岸,因而,也成不了佛。

中国足球在黑哨黑球中追求利益的最大化而变了味,让球迷们冷了心,从此不买单,跌入了低谷。如果,中国佛寺禅院都像释永信先生那样的“操盘”。一个心的念钱经,入钱门。今后,又有谁愿花冤枉钱来买香火?我想少林寺错读少林堂事小,少林寺的文化内涵和“严格的本质规定”如果不坚守,以偏概全。以钱代佛却事关重大,否则,便毁了少林寺。

蔡律 2010年1月3日