雅典学院:柏拉图和亚里士多德

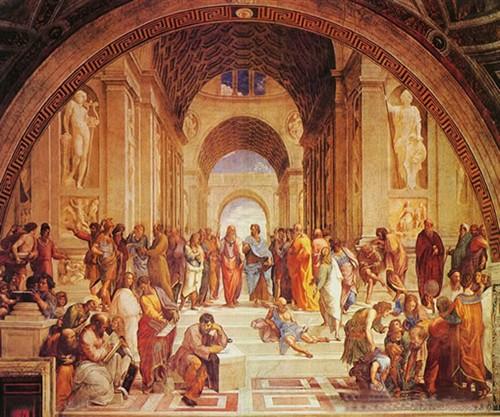

文艺复兴三杰之一的拉斐尔(1483—1520)在其名画《雅典学院》中,描绘不同时代的学者、贤士、哲人聚集一堂热烈讨论的情景,以体现人们对雅典文明的敬仰,表彰人类对智慧和真理的向往,反映人类对美好生活和崇高理想的执着追求。

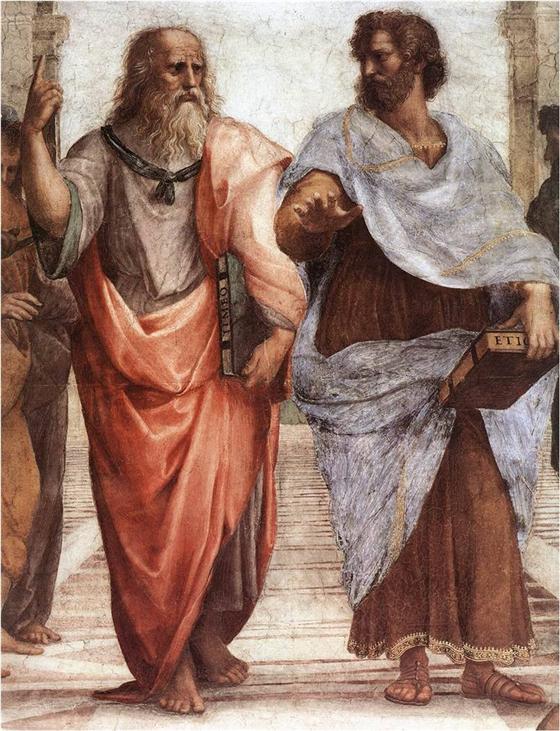

位于画作中央的是柏拉图(前427——前347年)和亚里士多德(前384——322年),他们在讨论着什么;柏拉图左手持着他的《蒂曼乌斯篇》,右手指向天;亚里士多德左手持着他的《伦理学》,右掌向下。这样的手势反映着他们世界观和认识论的差别。柏拉图是一个理想主义者和理性主义者,而亚里士多德是一个现实主义者和经验主义者。这种差别对他们的关系以及对雅典学院的继承问题产生过历史的影响。

青年时代的柏拉图曾经有过从政的热情。三十寡头统治时期,他家族中有人在政府中担任要职,邀请他进入政界。柏拉图尚未下定决心,很快就对当时的政府失望了——他们要求苏格拉底以非法手段逮捕他们的政敌,苏格拉底拒绝了他们的要求,离开政府。后来,三十寡头统治被推翻,雅典恢复了民主制度。柏拉图的政治热情再次复苏。很快,更严重的打击袭来——他的老师苏格拉底被雅典公民大会以莫须有的“不信神”和“蛊惑青年”的罪名判处死刑。柏拉图对政治深深失望了。在他看来,雅典政治生活中充满了肮脏和腐败,原因只在于人们在精神上堕落了。“如果不从根本上改变人性,任何政治改革都没有前途。除非使哲学家成为国王或者使国王成为哲学家,否则,人类的罪恶永无休止。 ”

因为担心受到迫害,柏拉图离开雅典,在地中海沿岸游历。40岁那年,柏拉图来到希腊的子城(殖民地),西西里岛的叙拉古,结识了独裁者狄奥尼修斯的妻弟狄翁。狄翁是一位热爱智慧和真理的杰出青年,柏拉图将他视为知己。后来,柏拉图与狄奥尼修斯争论问题时,以激烈的言论刺激了这位独裁者,被卖到奴隶市场。柏拉图的一位崇拜者安里塞里斯将他买下,送回雅典。柏拉图的亲友们筹集了大笔资金来感谢安里塞里斯,被拒绝。于是柏拉图用这笔钱创办了academy——雅典学院。

柏拉图60岁的时候再次去了叙拉古。独裁者狄奥尼修斯去世后,他的儿子继位,狄翁成为摄政。狄翁要求柏拉图前往叙拉古,他希望通过柏拉图的教育,新王能成为有智慧的人,从而实现柏拉图“王哲学”的理想。到达叙拉古后,柏拉图很快就失望了。他发现那位声称向往哲学的国王不过将哲学作为一个幌子,他所爱的不是哲学而是权力,不是真理而是腐化的生活。一个在腐化环境中浸淫了三十多年的人,不可能再改造成一个纯洁的热爱智慧的人。柏拉图离开西西里,回到雅典。不过,这一年对柏拉图来说却是一个收获之年:在这一年,他完成了他最重要的著作《理想国》,他收到了一生中最优秀的学生亚里士多德。柏拉图很热爱亚里士多德,因为他不仅热爱智慧和真理,而且勤于思考,勇于怀疑。高兴之余,柏拉图还在亚里士多德住所的门楣上题写了“读书人之家”几个字,以示表彰。跟随柏拉图学习20来年后,亚里士多德已经成为雅典的学术精英,就学术水平而言,除了柏拉图,在雅典无人能及。前347年,柏拉图去世。亚里士多德一位自己铁定是柏拉图的继承人,不仅因为他对哲学的热情以及他非凡的研究能力,还因为他是柏拉图最喜爱的学生。但是,柏拉图去世前选定的继承人是他的侄子,而不是亚里士多德。作为一个学者的亚里士多德并没有什么世俗的追求,他希望成为雅典学院的学术领袖,因为这是他的学术成就的实现形式之一。但他的希望落空了。10多年后,当雅典学院的领袖再次轮空时,再次希望当选的亚里士多德再次失望,于是他创办了自己的“吕克昂学院”。

柏拉图选择侄子而不是亚里士多德担任雅典学院领袖,绝不仅仅是裙带主义。作为一个学术机构的创始人,在选择继承人时,他所看重不仅是人品和能力,更重要的是继承人对自己思想和观念继承的可能性。亚里士多德虽然是柏拉图最优秀的学生,但他显然不是柏拉图思想和观念的合适继承人。就对现实的态度而言,柏拉图是一个理想主义者,而亚里士多德是一个现实主义者。当柏拉图看到雅典政治生态的邪恶时,他无法认同它,他想要改变这个世界,建立一个理性和智慧的理想国。而在亚里士多德的眼里,现实的雅典并不那么邪恶,起码那是一个可以容忍的世界。——这也许与亚里士多德一直是雅典的外乡人有关。亚里士多德并不想超越他生活于其中的那个世界,他认同它,容忍它,进而研究它。就认识论而言,柏拉图是苏格拉底的忠实信徒,是一个理性主义者。按照罗素在《西方哲学史》中的分类,西方哲学中的认识论大概可以分成两个类别,一是理性主义,二是经验主义。柏拉图同苏格拉底一样,属于理性主义者。他们认为,人的知识是天赋的,来自神灵的馈赠。人生而具备各种知识,这些知识在启蒙之前处于潜在状态,后天的启蒙或者教育的作用就在于将潜在于人自身的知识唤醒。所以苏格拉底说,教育就是回忆。亚里士多德是一个认识论上的经验主义者,在他看来,人天生无所谓知识,知识是后天学习和实践的结果。在这样一些重要的认识领域,亚里士多德与老师处在对立的两极,这是他没有能够成为柏拉图继承人的原因。

在一些具体的思想主张方面,亚里士多德也与柏拉图处于对立的状态。柏拉图在构建理想国度时,确立了公有产权的观念。在他看来,私有产权和家庭,养成人们的利己和贪欲之心,进而引起社会的分歧和动乱。只有消灭私有财产,消灭家庭,才能最终消弭由私人感情引起的各种争端,实现和平和团结。亚里士多德是那样一个执着的真理追求者,如果真理和老师的观念发生冲突,他自然选择的是真理,所以他说:“吾爱吾师,吾更爱真理!”亚里士多德的《政治学》,就是为批判柏拉图的《理想国》而写作的。亚里士多德的财产观念,不像柏拉图那样来自乌托邦式的空想,而是来自对现实的考察。他说,公有财产的应用,总是意味着低效率,因为人们总是关心自己的所有,而忽视公共的事物。如果把公有财产转化为私有,划清人与人之间的利益范围,财产就会得到精心的照顾和充分的利用,财产利用效率就会大大提高。他说,财产私有优越于公有,也是基于实践方面的认识,如果财产公有优于私有,那么普遍的财产制度就应该是公有。人类世世代代的经验都证明了财产私有优越于公有,所以才得到广泛的应用。显然,立足于现实的亚里士多德的认识,要比柏拉图更加深刻,更加具有说服力。

对于历史和文化的发展而言,亚里士多德是否成为雅典学院的继承人并不重要,他与柏拉图的理论分歧也不重要。重要的是他们对哲学的热爱推动着希腊文明的进步,他们的研究将希腊文明推向一个新的高度并对之后欧洲乃至世界文明的发展产生了重要的影响。在雅典学院建立之后的九个世纪里,一直是欧洲文化的中心。直到公元529年,东罗马皇帝查士丁尼关闭了它。就在那一年,本尼迪克创立了本尼迪克派的修道院总会,这意味着基督教的神学研究机构取代了雅典哲学研究机构的主导地位。不过,即使在中世纪的神学发展中,柏拉图和亚里士多德也没有被遗忘。实际上,中世纪中前期的神学,是柏拉图与《圣经》的结合,而中世纪中后期的神学,则是《圣经》与亚里士多德的结合。亚里士多德没有能够继承雅典学院,但凭借他卓越的学问,他继承并发扬了柏拉图的学术影响。