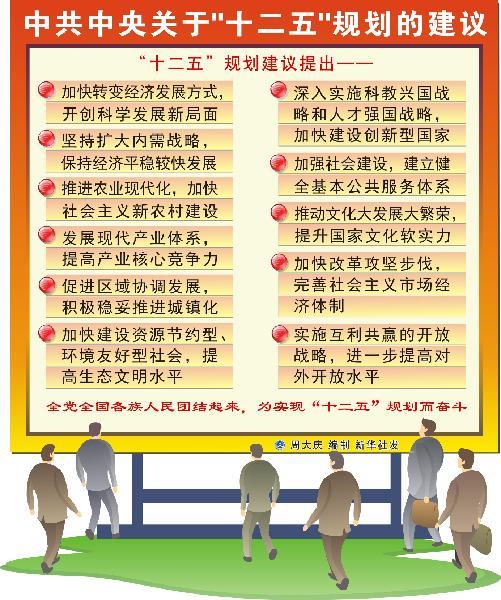

图表:中共中央关于“十二五”规划的建议 新华社发

金融是现代经济的核心,影响着经济运行的效率和质量。推进金融领域改革,让经济运行的血脉更畅通,涉及中国经济发展全局。

在中国经济跨入到“十二五”规划阶段,一个新格局的产生势必对金融业提出新的要求,“十二五”规划的目标之一就是经济结构战略性调整取得重大进展,并不断深化改革开放,使我国转变经济发展方式取得实质性进展。而在这一过程中发挥金融业的支持与引导作用,自然也就成为金融业不可回避的课题。

“十二五”期间强调的是经济平稳较快发展,不盲目追求速度,更加注重结构调整,金融业要充分发挥信贷的引导作用以及资本市场的资源配置功能,肩负起实现经济结构战略性调整的使命;同时,经济结构战略性调整,意味着新的业务空间与模式,意味着新的发展机遇的到来。不断深化改革开放,深化金融体制改革,对金融业未来发展将是一个历史性机遇。

“十二五”时期金融改革将有哪些内容?哪些新期待?梳理相关报道供参考。

从2011年开始的“十二五”,是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,也是促进经济长期平稳较快发展的重要战略机遇期。刚刚闭幕的十七届五中全会强调,加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革,必须贯穿经济社会发展全过程和各领域,并就此提出“五个坚持”:坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑,坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点,坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。

未来五年,为使我国转变经济发展方式取得实质性进展,主攻方向就在于经济结构战略性调整。长期以来,中国经济的增长,主要是通过投资与外贸出口来实现,拉动经济的三驾马车中,内需占比一直较低。在经济处于高成长的初期,这种经济发展格局不可避免,但要达到全面协调可持续发展的要求,就应当加快转变经济发展方式,对经济结构做出战略性调整。此次全会提出,要坚持扩大内需战略、保持经济平稳较快发展,加强和改善宏观调控,建立扩大消费需求的长效机制,调整优化投资结构,加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面。

1、金融改革步入“深水区”。与“十一五”规划建议中的“加快金融体制改革”表述有所不同,“十二五”规划建议提出“深化金融体制改革”,“深化”二字意味深长。

“十一五”期间,无论是大型国有商业银行完成股份制改革、登陆A股市场;还是股市恢复直接融资功能、构筑多层次资本市场;或是人民币汇率改革向纵深推进、人民币跨境贸易投资试点启动……几年来我国金融领域突破层层障碍所启动的若干项改革,均旨在进一步优化金融资源配置,让金融之“血”更好地给养中国经济之“躯”。在金融资源配置过程中,完善相关制度,让市场力量而非行政力量发挥基础性作用,始终是贯穿中国金融业改革的一条清晰主线。

“中国经济经历30多年高速增长,诸多领域的改革正在进入深水区,金融领域更不例外。金融市场化改革是其重点也是难点,将决定着金融支持经济发展的作用。可以预计,利率市场化、人民币可自由兑换等深度改革将成为下一步我国金融体制改革的突破点。”中央财经大学教授郭田勇说。完善相关制度实现金融市场的健康发展,也将成为今后几年的改革重点。《建议》在对利率改革、汇率改革等金融市场化改革提出了新任务的同时,首次提及要构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架。

2、“稳步推进利率市场化改革”,《建议》还就“完善以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度”“逐步实现人民币资本项目可兑换”“深化政策性银行体制改革”等改革任务进行了部署。这些改革,都将有利于资源的合理配置,有利于推动国民经济的平稳健康发展。

3、完善宏观金融调控制度,促进经济的健康发展,将成为未来几年金融改革的重要看点。日前发布的《建议》中,就首次提及要构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架。

“逆周期的金融宏观审慎管理”,通俗地讲,就是在经济扩张时期提早启动从紧政策,在经济衰退时期及时出台扩张政策。事实上,“十一五”期间我国为应对百年一遇的金融危机,提高宏观政策的前瞻性、预见性和灵活性,在经济出现周期性变化之始,即加强了逆周期宏观调控力度,通过熨平经济波动,实现经济稳定协调增长。在主要经济体深陷衰退泥潭之际,我国经济率先实现了企稳回升。就在半个月前,当面临信贷投放连续增长、物价屡创新高、经济增长由回落走向回稳局面时,我国央行再次开启逆周期操作,果断出台利率上调政策,向市场释放货币条件回归常态的重要信号。

4、建立存款保险制度,建立健全系统性金融风险防范预警体系和处置机制,打造中国金融“安全网”。

“十二五”规划建议明确提出了建立存款保险制度。存款保险制度被发达国家视为一国金融安全网的重要支柱。所谓存款保险制度,是指银行按一定比例向特定机构缴纳一定保险金,当发生危机时,由存款保险机构通过资金援助等方式来保障其清偿能力的一项制度。金融危机后,我国要求建立存款保险制度的呼声格外强烈,如今这一制度已经进入政策制定者的视野中。当前我国推出存款保险制度的时机已经成熟。要尽快推出存款保险制度,强化对存款金融机构的市场约束,实行限额保险和差别费率,强化对“大而不能倒”金融机构的制约。

日前,中国人民银行行长周小川在参加国际金融协会(IIF)亚洲代表处成立时指出,“十二五”将把重点放在刺激内需上,特别是消费。加速城市化进程将给卫生保健和教育等非出口相关领域创造更多需求,投资重心也会从传统领域转向服务领域,经济结构可能会出现实质性的改变。在谈及人民币汇改时,周小川表示,将逐步允许人民币被用于贸易结算和投资领域。

曹远征曾指出,中国金融业需要进一步深化改革,五大挑战继续考验改革者的勇气和智慧。

如何改变直接融资和间接融资比例失调的格局? 综合经营格局下金融机构如何防控风险?农村金融体制建设如何突破现有瓶颈?人民币资本项目开放将采取怎样的策略?人民币在国际货币体系中如何定位,进一步参与国际金融合作?

曹远征认为,短期看,结构性调整是主要解决方案;从长期看,制度性改革迫在眉睫,长期金融风险值得警惕。他将未来的目标分为三个层次。首先,政府,即中国人民银行。它的目标就是保卫人民币的币值稳定,并在此前提下,促进经济发展。其次,专业监管,即银监会、证监会、保监会和未来的协调机构。银、证、保三大监管机构按照金融机构的类型进行功能监管,主要任务是防范出现系统性风险。 最后,商业机构,包括商业银行、证券公司、保险公司、财务公司、信托公司、基金公司等金融机构确保股东利益最大化,建立以风险控制为中心的商业化运营体系。

笔者认为,中国金融业的风险管控的技术水平、模式、机制体现金融业的核心竞争力,中国的金融业以银行业为主,呼唤加快金融体制改革和创新,重视金融业对中小企业和三农的支持,重视对社会弱势群体的金融支持。

王岐山:加快推进金融改革开放 防范各类金融风险

我国谋划新兴产业金融支持体系 拟建四大投资渠道

“十二五”时期金融改革有哪些新期待?

评论

5 views