价值中国网讯 11月8日,一年一度的中国新闻最高奖第二十届中国新闻奖和第十一届长江韬奋奖颁奖报告会在京隆重举行,陕西日报社社长杜耀峰作为中宣部指定的韬奋奖获得者代表在此次新闻盛会上做了主题为《坚守社会责任当好媒体“把关人”》的发言。发言中,杜耀峰就当前应对新媒体竞争和新闻传播渠道日益多元态势,主流媒体如何有效引导舆论提出了“把四关”的理论创新,引起与会领导及业内专家的高度关注,纷纷表示,十六年前的“杜五点”继2008年提出中国媒体新闻创新的四个突破点后,在新时期的理论创新上又为主流媒体的长远发展提供了新的启发和思路。

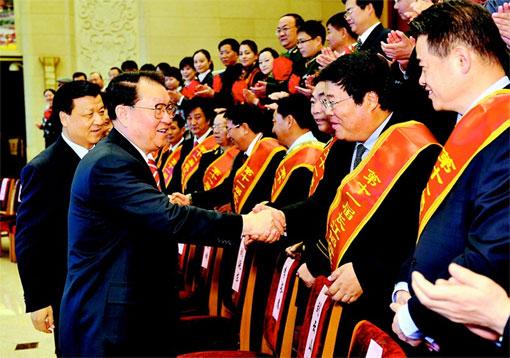

11月8日,第二十届中国新闻奖、第十一届长江韬奋奖颁奖报告会在北京举行。中共中央政治局常委李长春出席并讲话。会前李长春接见获奖新闻工作者,图为李长春与长江韬奋奖获得者、陕西日报社社长杜耀峰亲切握手。 新华社发

在颁奖报告会上,杜耀峰深入分析了新形势下主流媒体面对的挑战和机遇。他提出,主流媒体要在竞争中占领高度,取得先机,就必须坚守党和人民立场,确立把关意识,一要把好政治关,围绕党的工作中心,服务工作大局;二要把好事实关,要把真实作为新闻的生命根本;三要把好时效关,在互联网、手机成为重要传播渠道的时代,时效已成为新闻的又一种生命;四要把好受众关,要充分考虑新时期受众需求的变化。

据了解,专家们口中的“杜五点”,最早出自中国记协原主席吴冷西在1994年全国新闻奖获得者研修班上的评价。当年6月,杜耀峰因连续发表反暴利稿件在全国引起极大轰动,被特邀到京参加全国新闻奖获得者研修班,发表《敢讲真话,会讲真话》的长篇论文,提出新闻工作者要时常修炼过好“五不”关,一不攀,不以工作之便攀附权贵;二不贪,不以工作之便贪图私利;三不懒,要勤于调查掌握事实真相;四不钓,不借传播新闻沽名钓誉;五不惧,依据事实讲真话,不怕打压,百折不挠挖掘事实真相。时任中国记协主席吴冷西在结业会上讲话中说,“《陕西日报》的杜耀峰同志讲的敢说真话,会说真话的体会,我看是一篇博士论文,特别是他概括说真话的五点体会,可以称之为‘杜五点’吧,因为这是坚持批评与自我批评这个原则的活生生的经验总结。”这一评价,被中央各大媒体报道,中宣部发专文表扬。从此,“杜五点”在全国新闻行业广为流传,被业界称为彰显新闻人工作特质和职业精神的典型总结。

此后,杜耀峰在多年的新闻实践中,对新闻工作规律不断进行总结,又提出新闻工作应该“把握政治大局,核准事实依据,选择合适发表时机”,在“中央准备解决;基层工作能够解决又尚未解决;人民群众呼声强烈”的三种因素中选择报道切入点的“三因素”等原则。2008年,他亲自带队深入汶川地震重灾区采访的过程中,通过对全国媒体关于“5·12”大灾难的报道进行全方位搜集分析,对比研究,创作论文《中国媒体新闻创新的重大突破——“5·12”汶川大地震报道的思考》,提出中国媒体应当突破的四个创新点:“时间越快越主动”,“情节越细越感人”,“议题越准越出彩”,“层面越多越有效”,获第十九届中国新闻奖论文一等奖。

附杜耀峰《坚守社会责任当好媒体“把关人”》的发言

各位领导,各位同行:

大家好!

能够荣获第十一届长江韬奋奖,我感到格外激动。借此机会,简要向大家汇报一下我从事新闻工作31年来,对报纸编辑工作的几点体会:

一、坚守党和人民立场,确立媒体把关意识。

1940年3月25日在延安创刊的陕西日报,有个鲜明的特征:坚守为党和人民传播新闻的立场。当今时代弘扬延安精神,媒体仍然要解决好立场问题。新闻传播本身就有很强的选择性,选什么,不选什么,选择者的立场起决定作用。我们深知,党报的观点会起到举足轻重的引导作用,关系到党和政府的工作大局和社会的和谐稳定,面对当前激烈的媒体竞争,首先就是要站稳立场,要确立媒体的把关意识,主动把关。必须要把好政治关,把好事实关,把好时效关,把好受众关,这样才能使党报传递的信息更科学、更准确、更有公信力,更能得到人民的拥戴。

现在群众向报社反映社会问题很多,报社不予理睬就会脱离群众,全部调查就成了信访干部。两难间,我们从党报立场出发,创办了一个“读者来信摘编”的栏目,同时将群众意见发至当事人听取反馈,根据反馈的确凿事实,在读者来信版开设《这些事请你快办》栏目,督促相关部门办理,相配套还开设了《这些事你给群众办了没有》栏目追踪有关部门的办理情况,对这个栏目监督了依然不办的,交省委督查室督办,切实保障了人民群众的正当权益,受到了人民群众的普遍好评。

二、以准确的事实为依据,敢讲真话,会讲真话。

1992年,全国出现建设开发区热潮,记者深入调查陕西正在扩建的103个开发区,发现盲目性较大。报社一方面让记者继续深入调查采访,一方面寻找适当的发表时机。不久,中央对纠正盲目建设开发区有了新的指导意见,陕西日报立即发表了反思开发过热的新闻调查《何苦都挤一条道》,引起了强烈反响,陕西省委专门召开会议,立刻停止了97个开发区的开发建设。这一实践使我们认识到,做好编辑工作不仅要敢讲真话,百折不挠地挖掘事实真相;更要会讲真话,选择时机善意地、建设性地讲真话,这样才能有效地围绕党和政府的中心工作,真正起到新闻传播推动工作的效用。

三、应对新兴媒体竞争,创建“编—采—编”新机制。

长期以来,传统媒体一直运行“采—编—采”工作流程,记者采访什么,编辑就发什么。当今时代,新兴媒体迅猛发展,一些有用、有效、有益的新闻常常淹没在汹涌的海量信息中。继续沿用传统的工作流程,传统媒体根本无法与新兴媒体的即时性、同步性、互动性相比,必然要在激烈的市场竞争中遭到淘汰。

怎么办?作为负责任的主流媒体,陕西日报社主动求变,改革创新,将过去的工作流程变为“编—采—编”,即编委会事先按照报道意图设置议题,策划报道方案;记者依据方案组织采访;采访回的新闻素材由改写编辑再次整合、改写、编排,使媒体的各道把关工序和新闻的强化、美化、集约化等后期编辑全部置于编辑部主动掌握之中,最终以最快时效、最佳功效、最靓读点、最大价值的新闻进入市场竞争,既坚守了媒体的社会责任,增强了舆论引导力,又扩大了市场,壮大了实力,真正做到了“两个效益”的有效统一。

以上是我对编辑工作的几点体会,不妥之处,请指正。

谢谢大家!

相关链接 杜耀峰新闻从业事迹材料

杜耀峰从事新闻工作31年来,亲自采写见报新闻作品3000多篇260万字,获中国新闻奖7项(一等奖1件、二等奖3件、三等奖3件),陕西新闻一等奖27项;任陕西日报总编辑、社长11年来,策划、编辑的新闻稿件和专栏,6次获中国新闻奖;获首届全国百佳新闻工作者称号,第二届范长江新闻奖提名奖,被评为陕西省劳动模范、有突出贡献专家。

杜耀峰撰写发表50多篇论文,获中国新闻奖论文一等奖1件、二等奖2件、三等奖1件、陕西新闻论文奖一等奖4件;作为西安交大、西北大学研究生导师,他已培养毕业27位研究生,著有新闻学专著5部;其独立创作的报告文学《秦道》获中国改革开放三十年优秀报告文学奖和新中国六十年30篇优秀报告文学奖。

一、杜耀峰简历

杜耀峰,男,汉族,1952年农历六月初二出生于陕西临潼。研究生学历、高级记者。现为中共陕西省委委员、陕西日报社社长,中国记协理事、中国报协副会长、中国新闻摄影学会副主席、中国报纸副刊学会副会长,国家社科基金重大课题《舆论引导力与社会舆情预警系统研究》课题组特聘专家,清华大学国际传播研究中心舆论研究特聘研究员,西安交大、西北大学研究生导师。

1979年,时任教师的杜耀峰到西北大学新闻班学习;1980年调入临潼县委宣传部任通讯干事;1983年考入西安电台任编辑、记者;1986年考入陕西日报社,历任陕报驻老山前线战地记者,铜川记者站站长,编报部副主任,经济特刊部主任,陕西日报副总编、三秦都市报总编辑,2002年2月任陕西日报总编辑,2006年任陕西日报社社长。

二、名记者是凭名稿件立起来的

杜耀峰31年新闻实践一直坚信“记者凭稿件立身”,把新闻作为自己人生天职,“像农民种地,工人务工一样,踏踏实实去发现事实,报道新闻,准确有用有效地服务人民。”杜耀峰坚持用自己的眼睛采访,用事实说话,他的稿件没有失实报道。敢讲真话、会讲真话;公正无私、把握热点;想总理想的事、说百姓说的话,是杜耀峰新闻人生的突出特色。

1983年,有关高层主张与日本合作开挖秦始皇陵。杜耀峰调研后大胆发表稿件《本世纪不宜开秦陵》,引来批判和施压。但他用事实坚持自己的观点。后在有关专家的干预下,中央决定不开秦陵,确保秦陵至今完好。

1987年,时任国务院总理李鹏在杜耀峰针对反对资产阶级自由化扩大化而采写的《怎能因穿红衬衫就把学生撵出教室——十七岁中学生投湖身亡》作重要批示,引起全国强烈反响。

1992年,针对开发区建设“过热”,杜耀峰采写了《何苦都挤一条道——陕西经济开发区热的思考》,中国记协负责人在《新闻战线》上撰写说,“杜耀峰在全国首先提出‘开发热’问题。中央媒体开始关注,高层重视,专文要求陕西纠正开发过热问题,陕西立即撤销96个盲目投资的开发区,全国随之全面纠正开发热问题”。

1993年,杜耀峰敏感发现社会“乱集资”问题,在《陕西日报•经济特刊》推出一组“乱集资扰乱中国金融秩序”述评,正在陕西视察的江泽民同志看到后专门给西北五省领导宣读,并赞扬文章揭示了问题关键。不久,全国开始整顿金融秩序。

1994年,百姓对谋暴利现象不满,杜耀峰暗访采写《大招牌下说私话》等30多篇近10万字的系列追踪报道,被中央各大媒体连续刊载,中宣部《舆论导向》评价肯定,省委省政府专题研究平抑物价。

1995年,杜耀峰受邀到京参加全国新闻奖获得者研修班,发表长篇论文《敢讲真话,会讲真话》,时任中国记协主席吴冷西说:“杜耀峰同志的‘敢说真话、会说真话’,我看是一篇博士论文,特别是他概括说真话的五点体会,可以称为‘杜五点’,这是坚持批评与自我批评原则的活生生经验总结。”这一评价被人民日报、光明日报、经济日报、中国青年报、中央电视台等多家媒体报道,中宣部发专文表扬。

三、好编辑是由好策划、名专栏显出来的。

杜耀峰任副总编辑、总编辑、社长12年来,坚持上夜班,精编细选稿件,几乎每天都是凌晨两点后才睡觉,但从未与其他编辑记者争名利。他用“编辑的点子、记者的腿子”形象界定编辑记者定位,规定编辑不与记者争版面,善当记者成名的“梯子”。他说:“‘好厨子一把盐,好编辑一腔臆’。编辑要冷眼看‘门道’、热心出‘实招’,不仅擅于发现、培养特长型记者,还要准确凸显记者采写新闻事实的深层含义,更要综合记者采访信息,高屋建瓴做好议题设置,策划报道方案。”在编辑实践中,他探索出选择好新闻的坐标系:用决策层准备或正在解决的;实际工作能解决而尚未解决或解决不好的;人民群众反映最强烈的三项标准作为新闻选择坐标,把三条坐标线形成的曲线交点最近的事实作为新闻切入点。

杜耀峰创办的《经济特刊》是全国最早的党报经济副刊,他策划开设的栏目“请你快为老百姓办这些事”和“这些事你为百姓们办得怎样”,深受群众欢迎,获中国新闻奖好栏目奖。他编辑的《中国卫星定轨人》、《陕西赢取世界苹果价格主导地位》、《退耕还林八年后怎么办?》、《长安近四千农户把土地交公司托管》等稿件先后获中国新闻奖一、二、三等奖6件。

2008年,杜耀峰按照新闻民生化和地缘切近性要求,决定陕报扩版开设《陕北观察》、《陕南瞭望》、《关中直击》、《天天西安》专刊,推出了一大批在全省、全国有影响稿件,得到中宣部和各级领导并读者和业界的广泛好评,同时培养出一大批专家记者、跑街记者、零点新闻记者、深度报道记者和问题报道记者,深受读者欢迎。应对新媒体海量信息冲击,他提出并实施纸媒由原来“采—编—采”到当下“编—采—编”模式转型,并正在试行《全媒信息鉴甄周刊》,扬党报“把门人”功能和公信力资质之长,博筛新媒海量信息泛滥之短。

四、不仅重视组织采编新闻稿件,更关心编辑记者工作生活条件。

诞生于战火延安的陕西日报,办公楼曾为全国党报最差,428户编辑记者无住房,杜耀峰一直住着当记者时的63平米。2004年,省委专门分给他一套140平米的住宅,但他执意不搬,声明自己必须和记者弟兄们一起解决住房困难。在带领全社做强报社产业的同时,他多方争取,艰辛劝求,最后省上下决心协助报社彻底解决了全社无房员工困难,并终结了全国省级党报没有新办公楼的历史,进一步焕发了全社员工旺盛的新闻工作热情。