今天(22日)是冬至,中央农村工作会议对2011年及“十二五”时期三农工作进行了部署。六大措施解决农业、农村、农民问题。

今后5年,中国每年将新增400万吨粮食、80万吨植物油、100万吨肉类的需求。为满足这些不断上涨的需求,中国需进一步健全完善农业支持保护政策体系,推动农业的发展。

首要任务是“稳粮”

中央农村工作会议确定,稳定发展粮食生产是明年三农工作的首要任务。确保稳住粮食播种面积,努力提高单产,加快实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划,加快健全粮食主产区利益补偿机制等一系列工作重点。

“粮食产量‘七连增’,很大程度得益于这几年播种面积恢复性增加,今后播种面积增加的空间很小。气候条件和自然灾害也有不确定性,农业抗灾夺丰收任务繁重。必须继续推动强化生产大县奖励政策,完善粮食最低收购价和临时收储等农产品市场调控政策。继续推动落实国务院关于促进农机化发展的政策措施。

增加粳稻玉米、杂粮等短缺品种种植面积。大力推广防灾减灾、稳产增产、节本增效等关键技术,着力提高单产和品质。

加快水利发展

系统部署今后一个时期水利发展与改革,是这次会议传递的一个重要信号。这意味着中央开始着手解决水利等影响全局的薄弱环节和重大问题。

。

。

党和国家事业全局高度对水利工作进行科学定位、统筹规划、全面部署,凝聚全社会力量,形成治水兴水合力,为推动水利跨越式发展提供了难得的历史机遇。

。

。

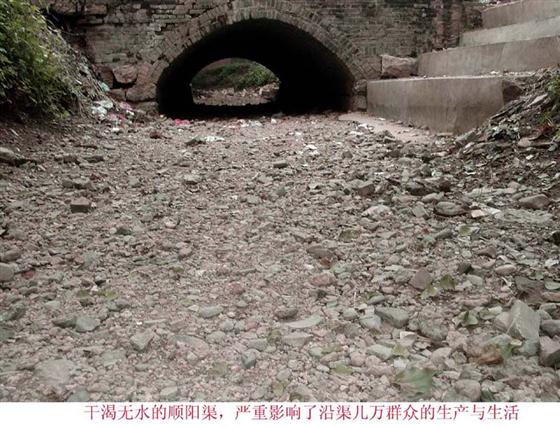

2010年,我国干旱、洪涝、山洪灾害覆盖范围之广、持续时间之长、灾害损失之重,为1998年以来之最。洪涝灾害频繁仍是中华民族的心腹大患,农田水利建设滞后仍是影响农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤。

长期无水的干渠: 。

。

。

。

。

。

“十二五”期间,将加强水利重点薄弱环节建设;加快解决民生水利问题;落实最严格的水资源管理制度;全面推进水利改革。

加大投入 夯实农业基础

明年三农投入要做到“三个重点、三个确保”——财政支出重点向农业农村倾斜,确保用于农业农村的总量、增量均有提高;预算内固定资产投资重点用于农业农村基础设施建设,确保总量和比重进一步提高;土地出让收益重点投向农业土地开发、农田水利和农村基础设施建设,确保足额提取,定向使用。

“三个重点”进一步明确了中央支农资金的投入方向,而“三个确保”则表明了支农资金如何落实到位的具体手段。更加注重强化强农政策,大幅度增加生产性投入,并突出政策的针对性。

征地力保农民权益

完善农村土地管理制度,扩大征地制度改革试点。根本立足点是严格保护耕地,保障国家粮食安全,保护农民合法权益。

目前在四川、广东等地设立耕地保护专项资金的试点,对农民每年给予每亩200元到500元补贴的探索,为我国探索构建耕地保护经济补偿机制创造了鲜活经验。缩小征地范围,提高补偿标准,落实同地同价原则,保护被征地农民合法权益。

实施了新的征地补偿标准,补偿水平普遍提高了20%至30%。各地将建立征地补偿标准动态调整机制,根据经济发展水平、当地人均收入增长幅度等情况,每2至3年对征地补偿标准调整一次。

选择天津、重庆、沈阳等11个城市作为新一轮征地制度改革试点城市,重点在缩小征地范围、完善征地补偿机制、拓展安置途径等方面进行深入的改革探索,逐步建立征地补偿安置长效机制。

“菜园子”“菜篮子”“菜摊子”都要抓

下大气力抓好“菜篮子”产品生产,加大销区就地生产和就地供应力度。大力改善农产品流通和市场调控,畅通农产品流通渠道,加快形成流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。

明年将推动强化“菜篮子”市长负责制,切实落实城市菜地最低保有量制度,建设好“菜园子”,提高大中城市蔬菜自给能力。“十二五”时期将重点建设标准化、规模化、专业化生产基地,扶持批发市场、冷链系统、质量安全检测站点建设,促进“菜篮子”产品有效供应和质量提升。

今后将鼓励更多的流通企业参与“农超对接”,到农产品基地直接采购,扩大农超对接政策效果,提高订单农业比重。继续支持建设产地预冷等冷链设施,完善农产品流通基础设施。

加大气象服务 提高防灾能力

加强农业物质技术装备建设,强化农业发展基础支撑。

2010年我国极端天气气候事件频发,农村防灾减灾和农业生产面临风险不可低估。气象部门将加强农业气象服务和农村气象灾害防御工作。

努力提高气象预报的准确率和精细化水平,重点加强农村地区手机短信、电子显示屏、预警广播平台建设,力争实现至少有一种手段能将气象预警信息送达到农村每一个地区,延伸到每一个村镇、传递到每一位农民,实现气象信息的“进村入户”。

同时,建立完善面向部门的预警信息发布平台和气象灾害信息共享平台建设,加大气象科普和防灾减灾知识宣传力度,充分发挥气象部门在农村气象防灾减灾中的“消息树”作用,气象部门将把人工影响天气工作作为农业农村工作的重要基础性工作,加强人工影响天气能力,科学合理开发空中云水资源,推动科学防灾减灾。

进一步提高城乡居民收入,扩大居民消费需求。进一步促进调整国民收入分配格局,增加居民特别是低收入者的收入,增强其消费能力。完善有利于扩大消费的财税政策,积极引导消费需求。

要合理把握财政赤字和政府公共投资规模,着力优化投资结构。政府公共投资要与扩大消费、调整结构、改善民生等有机结合,重点用于加强经济社会发展薄弱环节,促进投资与消费良性互动。同时,深化投融资体制改革,引导和带动民间投资增长。

调整完善税收政策,促进结构调整和引导居民消费。结合改革和完善税制,更好地发挥税收调节经济和收入分配的作用,促进加快转变经济发展方式。

进一步优化财政支出结构,保障和改善民生。进一步压缩一般性支出,重点加大对“三农”、欠发达地区、民生和社会事业、结构调整、深化改革等方面的支持力度。

大力支持经济结构调整和区域协调发展,推动经济发展方式转变。加大财政科技投入,推动自主创新,促进产业结构优化升级。大力支持节能减排,加快建立生态环境补偿机制,推动资源节约和环境保护。落实相关财税政策,促进区域协调发展。

===========中国将会有多少城市破产?

金融危机爆发两年多来,美国经济复苏乏力,令美国民众忧心忡忡。如今又有坏消息传来,多达100多个美国城市有可能在明年宣告破产,不知道美国人在听到这个消息后会作何反应。

看了这条新闻后更关心的是坚信“城市让生活更美好”的国人会作何反应。

发展非粮高效益农作物:近年来全球对天然来源色素产品的需求日渐升温,人工合成色素渐有被天然色素取代的趋势,比如辣椒红色素、叶黄素、姜黄素等成为全球食品添加剂领域的畅销产品。

甜叶菊提取物经过近几年高速增长,甜叶菊已发展成为最重要的植物提取物产品之一,欧盟批准将甜菊糖苷作为新型食品甜味剂成分,即意味着欧盟市场的大门已然开启。薄荷油等植物精油以及甘草浸膏等资源紧缺型植提物,进口增速超过100%。

植物提取物(下称“植提物”)是中药出口行业发展最为迅速的一个产业,也可以说是永远的“朝阳产业”。《食品工业“十二五”发展规划》中,明确提出“将鼓励和支持天然色素和植物提取物行业的发展,继续发展优势出口产品”。

我国植提物出口额每年大约为11.3亿美元,口数量为4万吨,出口平均价格为26.8美元/公斤,。

进口产品主要是薄荷油等植物精油以及甘草浸膏等资源紧缺型植提物,进口增速超过100%。

附录

==========

2010年中国经济走向方?

2010年底中国大陆物价大涨,通货膨胀开始,在目前中国的体制和经济模式下,2011年的经济运行情况将会如何?

一、2011年通贷膨胀将加剧进入滞胀期,政府各项调控措施难以收到明显的效果,政府将在继续维持经济垄断还是开放竞争之间艰难选择;

二、2011年房价,由于政府对土地财政的依赖和社会资金躲避通胀的需要,所以房价将更加变本加历的难以控制;因此导致社会其它消费急剧萎缩;房产泡沫要继续靠吸吮社会上的资金来维持,将在2011年底导致除地产行业以外的各行各业调敝;

三、消费品生产企业最先受到波及,工厂倒闭,大量从业人员失业,进而引发连锁反应,由于人员失业,社会资金枯竭,地产行业最终由于吸尽了社会上的资金,房价也开始一落千丈,外资最终通过房地产吸尽中国大陆的血汗,开始大规模撤离,社会危机更进一步加深,中国将开始真正进入经济寒冬!

虽然会不会有关是否会进入经济寒冬,各人有各人的看法。但无节制的城市化,无节制的高房价,无疑将会把中国经济拖入万劫不复的深渊,这是谁也否定不了的。

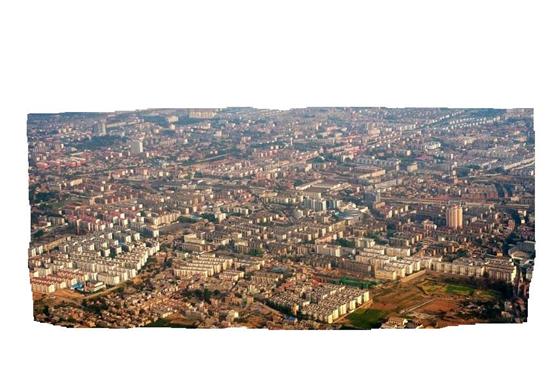

2007年全球城市人口已超过总人口的50%,中国城市化水平已由1949年的7%提高到2008年的46%。据专家预测,2010年中国城市化水平将达到50%。城市化在提高人们生活质量的同时,也带来了生态破坏、环境污染、交通拥挤和住房紧张等一系列环境和健康问题,已严重威胁到人们的身体健康和生命安全。

拥挤而杂乱无章的城市:

人们生活质量提高了,可孩子们的体质正呈逐年下降趋势,家家户户都安装了钢门钢窗居住如同坐牢,“生态破坏、环境污染、交通拥挤和住房紧张等一系列环境和健康问题,已严重威胁到人们的身体健康和生命安全。”还能说生活质量提高了吗?

近些年无不把农村“城市化”,城市“扩大化”当作“丰功伟绩”。许多小镇在“发展”中变成了县城规模,县城变成了中等城市规模,而中小城市则扩张为大城市、特大城市。城镇人口数量的迅速增加被当作地方政府的“政绩”受到最广泛的追捧。似乎惟城市化才是实现现代化的最佳表达。城市越来越大,楼宇越来越高,道路越来越宽,无数农村人口变成非农户口,变成城市人口,开始享受“城市人”的“幸福生活”。

然而,不可回避的现实是:

第一、 城市化使可耕种土地的流失进一步加剧。很多城市周边的县和乡镇在近年的扩张中已整体进入“开发区”。原国家基本农田保护区上,建起了一座座工厂,一栋栋楼房。城市像一颗颗恶瘤在不断侵蚀着片片土地,它们的急剧扩散使土地资源岌岌可危。

第二、 大批失地农民的产生。与可耕地一同消失的,还有这片土地上的农民。他们既没有成为真正意义上的城市就业者,又失去了赖以生存的土地。近年来他们一方面吃着征地补偿金,一方面许多人在热火朝天的各类工地上打工,勉强维持着基本生活的稳定。但这样的“稳定”是经不起任何风浪的。一旦基本建设放缓或经济进入调整周期,这些失地农民的生活立刻会遭遇冲击,从而使他们成为社会动荡的重要因素。

第三、 城市化对资源的消耗是呈几何级数暴升的。城市人口要加倍地消耗水资源、电资源、燃料资源、交通资源和各种其它资源。拿吃菜打个比方,农民吃菜,到地头割点回来就行了,但城市人吃菜,必须要消耗交通成本,场地成本,管理成本等等,这些,都是要靠消耗大量资源为代价的。一个城市人的日常资源消耗是农村人的数倍甚至数十倍。在中国这样的人口大国,如此巨大的资源消耗能长久地维持下去吗?实际上,此项危机已经来到面前,君不见,目前菜价上涨,城市堵车,各类商品有几个不是大幅提价?

第四、 大量的人口集聚给环境造成巨大威胁。农村居住者由于其分散并紧靠农田的特点,他们的生活垃圾中的绝大部分都能得到良性处理,比如残菜剩饭可以喂猪沤肥,人畜排泄物能全部还田,而城市的生活垃圾根本得不到良性处理,基本被填埋或直接进入下水道,在许多城市又被直接排入江河湖泊,造成大江大河的急剧污染。

第五、 城市生活的快节奏,严重破坏了人的平静心态。情绪多变、焦躁不安成为生活常态。人与人之间的友好越来越少,争斗越来越多,本来在乡间时的淳朴被浓重的商业气息所取代,人的生活状态变得越来越糟糕。

第六、 城市人口的膨胀,导致就业压力急增。许多人因找不到合适的工作而铤而走险,社会治安状况日益恶化。近年来,诈骗、传销、打砸抢、制售假冒伪劣都是这种压力下的副产品。

由于土地的大量被占用,上述这些矛盾将越来越突出,社会运行成本将越来越增加,需要“埋单”的负效应更是越来越不堪重负。资源枯竭、环境污染,半亩土地可以养活一家老小,但十层高楼能长出什么?

在中国急速推行城市化,这不是一般的政策偏差,它实际上是经济过滥过劣发展走入死胡同,弄不好就会危及国家的未来。它的负效应远比“给环境和健康带来威胁”要严重得多。

现在,当我们看到世界最发达国家美国也可能有上百座城市面临破产的时候,还不能从“发展”的幻觉中警醒过来吗?让城市生活更美好可以是我们的愿望,但城市让生活更美好纯属扯淡。目前这样疯狂搞城市扩大化,人口密集化,美好可能越来越少,但噩梦肯定越来越多。当一栋栋高楼拔地而起,一座座城市一阔再阔的时候,城中的生活会变得越来越糟糕,直至最后成为一座座空城、鬼城,这不是没有可能的!