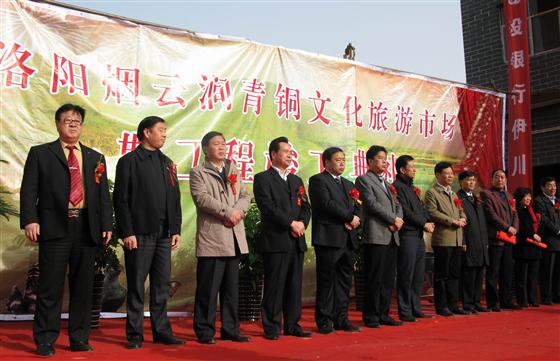

2010年12月8日,农历十一月初三,倍受关注的洛阳烟云涧青铜文化旅游市场一期工程竣工典礼在伊川县葛寨乡烟涧村隆重举行。

烟雲涧成为全国最大的青铜器集散地

对河南省伊川县烟雲涧村来说,今天是一个非常值得记忆的日子,连着三天西北大风,到这一天风停日丽,在严冬大雪节令季节里,是少有的阳光和煦的好日子。这一天,随着洛阳烟雲涧青铜文化旅游市场开门迎宾,标志着烟雲涧成为全国最大的青铜器集散地。

烟雲涧村位于古都洛阳南50公里,是全省18个特色旅游村之一,全村有三分之一的农户从事仿古青铜器的生产销售,并辐射到周边县的五乡八个行政村,从业人员达3000多人,产值3亿多元。从上世纪末全国最大的青铜器加工基地,发展为全国最大的青铜器集散地,产品远销日本、韩国、新加坡、美国、澳大利亚等。

到烟雲涧线路:在伊川县城坐9路公交车,烟雲涧北双桥下车,路东双红柱子仿古建筑即到。

自驾车

1、由伊川水寨走水寨---酒后公路,到烟雲涧北双桥,路东仿古建筑朱红大门。

2、由洛栾快速公路到伊川县南五公里平等路口,向东过伊河桥,经班庄、谢庄,商峪堡,10分钟烟雲涧。

烟雲涧村是河南省 “百村万户”旅游富民工程示范村,由龙头企业洛阳烟雲涧青铜器有限公司筹资6300万元兴建的洛阳烟雲涧青铜文化旅游市场,占地25亩,设计年产仿古青铜器8000多件。项目由河南省文化产业研究院规划设计,工程主要有烟云涧青铜器博物馆、观摩生产车间、综合办公楼、青铜器文化广场等。

洛阳烟雲涧青铜文化旅游市场项目自今年3月开工以来,已完成青铜器博物馆、成装车间、综合办公楼、广场、标志和道路、桥梁以及蓄水工程等建设,累计投资1900万元。二期工程生产观摩车间、综合仓库和绿化配套设施预计2011年8月完成。三期工程主要是新产品开发和建立国家级青铜器研究院。

项目建成后,采取统一经营管理、统一注册商标的管理模式,使青铜器形成产供销一条龙产业体系,可新增产值1.2亿元,安排1500余名农村劳动力就业,带动餐饮、运输、机械维修等相关产业的发展。

按照规划,该村还将充分挖掘、利用烟雲涧丰富的人文历史和自然景观,围绕涧东、涧西两条河流和村南的双龙泉、村东的莲花山及当地30多个历史传说做文章,以“两河两泉一架山,一街三十景望梯田”为主线,形成小桥、流水、长廊、梯田、农家的旅游风格。

如今的烟雲涧,“炉火映天地,红星透紫烟 ”,烟雲涧青铜器这张文化名片正以其独特的魅力,走进时代的画卷里。这标志着该县特色旅游开发迈出了更加坚实的步伐。

河南省旅游局副局长张风有、省文化产业研究院院长戴松成、省工艺美术协会会长张玉骉、省旅游局规划处处长李延庆、省财政厅行政政法处处长秦有庆、市财政局副局长魏建民、市旅游局副局长孙小峰、伊川县委书记郭宜品、县人大常委会主任梁光照、县政协主席李其超、县委常委宣传部部长崔丽华、副县长郭玲娟等领导出席竣工典礼仪式。

烟云涧青铜文化旅游市场及产品开发项目总投资6300万元,设计年产仿古青铜器650吨。项目今年3月启动,一期工程青铜器博物馆、综合办公楼、广场、标志和道路、桥梁以及蓄水工程等建设,累计投资1900万元,于今日顺利竣工。二期、三期工程分别预计2012年、2013年竣工。

该项目完成后,集生产、销售和旅游观光于一体。年可实现产值2亿元,创利税2000多万元,可带动相关产业迅猛发展,可安排下岗职工、农民工以及残疾人3000人就业。

张风有、戴松成、张玉骉、郭宜品为烟云涧青铜文化旅游市场进行了揭牌。

参考阅读;

烟云涧与青铜文化源流演变

文、图:作者:翟智高

http://www.chinavalue.net/Article/Archive/2007/7/27/74625_4.html

标签:青铜文化源流

一、

青铜是人类进入文明社会的标志之一

铜是人类最早使用的金属之一,青铜的发现和使用,是人类进入文明社会的标志之一。由于青铜工具远比石器锐利,并可以制作不同用途的工具和农具,因此它的出现有力推动了社会生产的发展。

古人把金黄色的铜叫做金,加入锡就是青铜。由于铜器埋藏在地下数千年,表面就起了氧化作用,经氧化而产生的颜色是很漂亮的青色或綠色斑,表面呈青绿色。《周礼·考工记》中有这样的记载:用不同的配方,就可以铸造出不同的器物,比如铸造常用的鼎、鬲等食器,用六分铜加一分锡就可以了;如果铸造坚硬的工具,或战争用的刀、剑、戈、戟之类的兵器,用三分或四分铜,加一分锡就能达到非常坚硬的程度,也就可以在战场上发挥更大威力。

商周时期,为了适应神权统治,需要进行大量繁复的祭祀活动,因此青铜器铸造工艺有了长足进步,体积厚重,纹饰神秘庄重的青铜器大量涌现,形成了青铜文化最繁荣的时期。随着青铜器制作技术的发展,青铜制品的应用范围也逐渐深入到皇室生活,一些精致小巧的器件应运而生。精美绝伦的铜工艺品、种类繁多的铜日用品、逐渐成为礼器祀具的青铜彝器、抽象变形令人眼花缭乱的铜器纹饰、庞大建筑群的铜构件和铜饰物、金声玉振的音乐演奏及持干戈而舞的铜像,都显示出那个时代文明的灿烂辉煌。

夏、商、周三代的青铜礼器,自古以来就被看作是收藏中的重器。艺术家皇帝宋徽宗,大名鼎鼎的寇准、苏东坡、欧阳修等等,都特别钟爱青铜器。所以在当时,青铜器价格有的就已经高达数十万钱。那么到了今天,青铜器的价格更是高开高走、居高不下。国内成交了一件海外回流的西周青铜器,成交价是2640万元人民币。2001年,在海外市场成交的一件西周青铜器,成交价更是高达924万美元,创下当时中国艺术品拍卖的最高纪录。

夏王朝传至帝桀之时,桀残暴害民,失去德行。当时伊川一个叫伊尹的人,被成汤请去,伊尹用鼎烹调出不同的美味佳肴,说鼎中的滋味变化,只能意会而难以言传,但使用什么原料要预先准备好,并要有精熟的调配技艺手段,并由此联系到治国的方略大计。于是成汤聘伊尹为宰相,在伊尹的辅佐下,成汤打败了夏桀,建立了商王朝。代表王权的九鼎迁于商。后世把伊尹用鼎调滋味联系治国方略,称为“调鼎术”,把善于策划,谋略,计划,筹划和善于管理者称为“调鼎”者。伊尹被尊为烹饪鼻祖、第一名相。

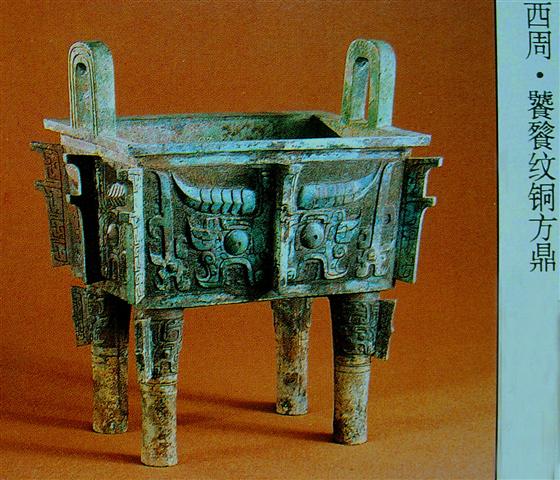

图,伊川出土商代的青铜鼎,内铸有“子申父己”铭文:

刻有铭文的商代“子申父己” 青铜鼎(存洛阳市博物馆),大莘店村出土有商周时期的青铜马车(青铜车辖存洛阳市文物队),是佐证商代名相伊尹故里伊川的史迹实证。

到了商朝末年,纣王荒淫无道,腐化堕落,迫害忠良,祸害百姓,失去民心,被周武王所灭。周王朝将九鼎从商的宗庙中迁出,运到新建的王城,以洛邑为天下之中,定鼎于洛阳。定鼎成了国家繁荣富强,安定团结的象征。洛阳烟云涧是我国著名的青铜之乡,古文化底蕴非常丰厚,这里制作的青铜器,品种繁多,工艺精细,烟云涧是中国青铜艺术品的好品牌,正日益受到国内外收藏家的喜爱。烟云涧村地处千年丝绸古道“秦楚古道”要冲。

烟云涧村旁千年丝绸古道“秦楚古道”:

烟云涧千年丝绸古道上的石桥,走过了无数马队和骆驼队,把烟云涧的青铜器带到世界各地:

烟云涧千年丝绸古道石桥面:

烟云涧千年丝绸古道石桥面上的车辙印:

几千年来,古道上的石桥,走过了无数马队和骆驼队,把烟云涧的青铜器带到世界各地。

在我国五千年的文明史长河里,洛阳长期是我国政治、经济、文化、交通的中心,所以鼎与洛阳结下了不解之缘,史书上也就有了楚庄王问鼎、齐宣王求鼎、秦武王举鼎、秦昭王迁鼎等一系列与“鼎”有关的故事,进而延伸出“问鼎中原”、“一言九鼎”、“三足鼎立”等成语。

烟云涧青铜器 三足鼎:

洛阳西周文物饕餮纹方鼎:

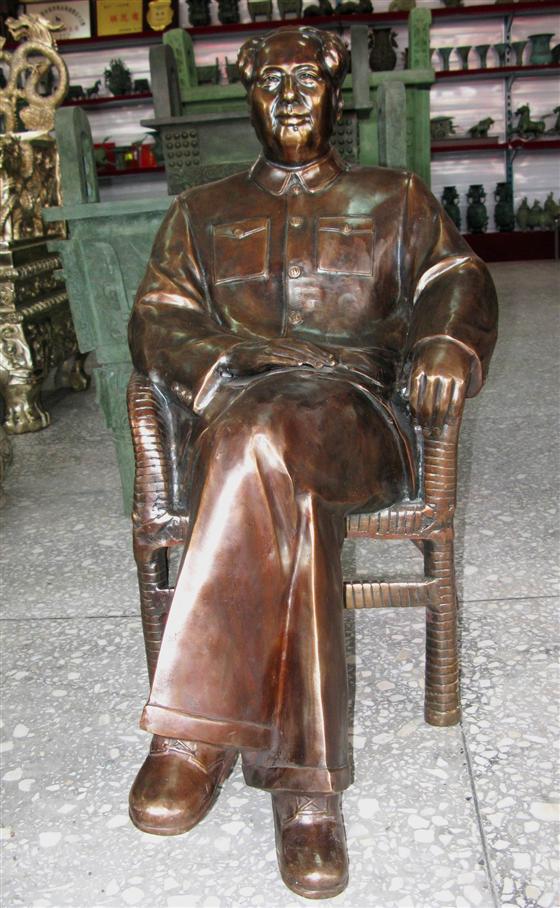

洛阳烟云涧制作的 商代司母戊鼎:

洛阳烟云涧风光秀美,夏商周时期是王室祭祀天神的宝地,由于村子南部的九皋三涂山祭祀香火与制作祭祀用青铜礼器的铸铜烟火常年连绵不断,犹如仙境的紫烟云雾缭绕盘旋,九皋山的明水康水有如从烟云中飞流直下,于是传下来“烟云涧”的地名。

烟云涧附近的九皋三涂山是夏商周时期王室祭祀天神的宝地

烟云涧的古碑上记有“龙泉云寺”字样:

烟云涧南边的黄兑村,古时叫皇得地。据史料记载,明水是第四代炎帝神农氏帝明的建国地,有上皇古地之称。晋代江统《酒诰》曰:“酒之所兴,肇自上皇,一说仪狄,或曰杜康。”说的就是“烟云涧”的历史佚事。

《直隶汝州全志》记载:“城北五十里杜康趴,俗传杜康造酒处,弟茅柴传其酿法,有杜水,《水经注》曰康水。”九皋山下伊川葛寨乡黄兑附近的天然卧牛山,一派天室佳境,是杜康造酒的康水、明水源头,康水与明水在烟云涧村交汇后流入伊河。

当年杜康踏遍千里溪山,独择九皋山发源的康水明水清泉酿制美酒。中央电视台《历史中国·洛阳青铜器》讲到烟涧发掘出大批青铜器,其地正在俗传杜康造酒处的康水明水流域。过去这里曾有杜康酒坊院,石牌坊有联曰:“千里溪山最佳处,万年古泉酿禄芳,”。“猛虎一杯山中醉,蛟龙两盏海底眠。古泉芳香眠龙凤,杜康之风醉神仙”。伊川的文化内涵,上起新石器时代裴李岗文化,又有仰韶文化,龙山文化,夏商周文化,秦、汉、隋、唐文化均有遗存。上述事实说明伊川的青铜器和上皇古地上皇酒、杜康酒制造地有丰富的古文化积淀。李白到伊川烟云涧寻觅仙鹤鸣叫达于天庭的天室九皋山

{诗经·小雅·鹤鸣}云:“鹤鸣于九皋,声闻于天”,说的是九皋这个地方离天特别近,鹤在这儿鸣叫的声音,上天可以听到。

大诗人李白曾到伊川寻觅仙鹤鸣叫达于天庭的天室九皋山,就在烟云涧南部。李白写下千古名篇“鸣皋歌”:“忆昨鸣皋梦里还,手弄素月清潭间。“虎啸谷而生风,龙藏溪而吐云,鸡聚族以争食,凤孤飞而无邻。”“欲卧鸣皋绝世尘。"

九皋山烟云涧有伊川古迹名胜十六景中的“杜康醉牛”,令人神往,山形如巨牛伏卧,名曰牛山。巨牛头朝东南,牛首似钻入山中,据传八百里伏牛山就是因此山而得名。唐代大诗人、酒仙李白曾到伊川的九皋山游玩,寻访杜康遗踪,见此处有如仙境:

李白赋《鹤鸣九皋》诗曰:

“昭化成仙质,长鸣在九皋。排空散清泪,映日委霜毛。万里思寥廓,千山望郁陶。香凝光不见,风积韵弥高。凤侣攀何及,鸡群忽思劳。升天如有应,飞舞出蓬蒿”。

李白兴奋得想留在这里不走了,有《鸣皋歌》为证:

“ 忆昨鸣皋梦里还,手弄素月清潭间。

觉时枕席非碧山,侧身西望阻秦关。

麒麟阁上春还早,著书却忆伊阳好。

青松来风吹古道,绿萝飞花覆烟草。

我家仙翁爱清真,才雄草圣凌古人,

欲卧鸣皋绝世尘”。

他与岑夫子、丹丘生举杯畅饮,写下了《将进酒》千古名篇。

康水上皇酒酒香扑鼻,八仙闻酒香而至,饮之延年益寿,四方求酒者纷至沓来。伊川县康水上皇酒厂秉承杜康酿酒老法,用康水与优质高粱小麦等生产康水上皇美酒,是中国酒文化之奇葩。

令诗仙李白动心的仙境位于伊川县烟云涧附近的九皋山。夏商周时期三涂山被王室列为祭祀天神的宝地,《左传,昭公十七年》(公元前525年)记载:“

晋侯使屠蒯如周,请有事于雒与三涂。苌弘谓刘子曰:‘客容猛,非祭也,其伐戎乎?陆浑氏甚睦于楚,必是故也。君其备之!’乃警戎备。九月丁卯,晋荀吴帅师涉自棘津,使祭史先用牲于洛。陆浑人弗知,师従之。庚午,遂灭陆浑,数之以其贰于楚也。陆浑子奔楚,其众奔甘鹿。周大获。”

晋派使者屠蒯通报周王室,说要到洛水和三涂山祭祀。晋使者后面派将军荀吴率军悄悄涉渡黄河,沿“晋楚古道”到达在伊水的三涂山祭祀,并在祭祀队伍后面跟随大军,顺便灭掉了“陆浑之戎”。

二、鼎是中国古代社会王权的象征 。

《周礼》规定,天子九鼎八簋、诸侯与王朝卿士七鼎六簋、大夫五鼎四簋、士三鼎二簋。庶民奴隶是无权使用、也不能染指的。鼎成为中国古代社会王权的象征、国家存亡的标志,谁想统治天下,就要先夺取九鼎。

鼎是中国古代用于烹饪和祭祀的器具。黄河流域中原一带,在一万年前的新石器文化早期,人们已经使用有足的陶鼎,裴李岗文化时期,三足钵鼎已是祭祀礼器。

到了出现文明国家的夏、商、周时期,青铜鼎成了权利和身份的象征。据史料典籍记载,五千年前的黄帝,在完成华夏万邦一统后,采首山的铜,铸成巨鼎,以示庆祝。鼎成之日,上天为表彰黄帝的功德,派黄龙下界,接黄帝到天宫去。随同骑龙上天的人,兴高采烈,而后宫不能随同上去的,抓住龙的胡须不松手,结果拔下许多龙胡须,只好手捧龙须号啕大哭。后来,汉代的汉武帝听说这个故事,就说,我要是能像黄帝那样被龙接上天,我将把后宫妻儿象脱靴子一样脱掉。于是,汉武帝特别喜欢鼎,一听说哪儿出土有鼎,就命人搜集供奉起来。

《左传》记载,夏代的大禹治水成功后,把天下分为九州,中华九州的长老们贡献了很多金(铜)。大禹就将这些铜铸成了象征中华九州的九个铜鼎,上边铸有中华各地山川河流、物产,各民族的英雄人物,还有人们信奉的各种神灵的图像等,供在国家的宗庙中祭祀。将其视为国宝。自禹铸九鼎开始,青铜九鼎成了统治中国最神圣权力的象征。

洛阳偃师二里头出土夏代文物青铜绿松石龙饰:

洛阳偃师二里头出土夏代铜爵:

这种铜爵的早期原型,出土自洛阳偃师二里头以南的伊川南寨夏代纶氏遗址,经中国国社科院考古所碳十四测定,年代为公元前1880年前后:

九皋山脉形状恰似巨大的燕子(大鹏玄鸟)展翅,洛阳王城中轴线直指九皋山脉。山脉中段有向北突出三个山头,分别是牛山、马山、虎山,古称三涂。

九皋山脉,山势形状恰似巨大的燕子,其西端就是陆浑之戎故地::

烟云涧南的三涂山被王室列为祭祀天神的宝地:

九皋山脉向北突出三个山头,分别是牛山、马山、虎山,古称三涂山,下图是三涂山之一的“伏牛”山(黄线标出伏牛的位置):

烟云涧制作的青铜器 鎏金牛:

| 西周燕都琉璃河遗址西部的山脉也像似一个巨大的燕子

《宗国都城记》云“周武王封召公于燕,地在燕山之野,故国取名焉”。召公于燕地建都,遗址在北京的琉璃河,北京琉璃河燕都遗址正西方的燕山山脉有如燕子展翅般的山形:

《山海经海内经》, “北海之内,有山名幽都之山,黑水出焉,其上有玄鸟…”.《诗经·商颂·玄鸟》说:“天命玄鸟,降而生商。” 玄鸟为鸟类中的一种,殷商民族以玄鸟为图腾,与上古风姓的太暤、少暤族以鸟为图腾的文化背景直接相关,更早都可以追溯到上古的风姓部族。玄鸟即燕, 《说文》:“燕,玄鸟也。枝尾,象形。” 玄鸟、燕子、鲲鹏,燕都遗址西部的山脉,也像似一个巨大的燕子形状。商周时期把凤鸟(玄鸟、燕子、鲲鹏)看作族徽图腾。据《左传,昭公十七年》(公元前525年)记载: 烟云涧青铜玄鸟酒器: |

国宝级青铜器“莲鹤方壶”造型的原创灵感来自烟云涧附近的九皋山。

莲鹤方壶主体部分为西周后期以来流行的方壶造型,有盖、双耳、圈足。壶盖上部为两重骈列的莲瓣形装饰,向四周翻仰,有力地烘托出盖心一只展翅欲翔的鹤,凸现出{诗经·小雅·鹤鸣}云:“鹤鸣于九皋,声闻于天”的意蕴,在九皋这个离天特别近的地方,鹤在这儿鸣叫的声音,上天可以听到。鹤的形象生动真实,为早期青铜器艺术品中所罕见。

九皋山奇峰,方形的山,鹤在其上鸣叫,是国宝级青铜器“莲鹤方壶”造型的原创灵感的源泉地。

烟云涧莲鹤方壶

莲鹤方壶遍饰于器身上下的各种附加装饰,不仅造成异常瑰丽的装饰效果,壶身的纹饰为浅浮雕并有阴线刻镂的龙、凤纹饰。有的是以鸟兽合体的形式表现,虬屈蟠绕,布满壶体;圈足上每面饰相对的两虎,器盖口沿饰窃曲纹。壶颈部四面均有龙(兽)形耳,两正侧面作回首反顾之龙形,有花冠形角,冠与身躯均有镂空的精美花纹。壶腹下部四角又有附饰的有翼小龙,作回首向上攀附之状。兽角翻卷,角端如花朵形。圈足下有双兽,弓身卷尾,头转向外侧,咋舌,有枝形角。承托壶身的兽,和壶体上所有附饰的龙、兽向上攀援的动势,相互应合,被学术界认为是春秋时期时代精神的象征。

九皋山有方壶形的山,莲鹤方壶主体设计造型与九皋山方壶形的山形很相似,可能是国宝级青铜器“莲鹤方壶”造型的原创灵感的源泉地。

中国旅游标志“马踏飞燕”之谜

“马踏飞燕”作为中国旅游标志,1969年10月出土于甘肃武威一座东汉灵帝时期的张姓将军墓,高34.5厘米,铜奔马作疾速奔驰状,它昂首嘶鸣,马蹄腾空,作风驰电掣般的奔驰。其右后蹄附一飞鸟,既表现其高度的浪漫主义意境,又稳定了铜马俑本身的重心,堪称我国古代青铜艺术中无与伦比的珍品。但是,对于其名称长期以来却有着较大的争议。

洛阳烟云涧的青铜器天马飞燕:

关于“马踏飞燕”,精妙之处是其后蹄下的飞鸟,仅以“奔马”名之,显然不足以表现其所含蕴的意境,因此有人将其称为“马踏飞燕”,以表明奔马正在作凌空掠过燕背的飞驰。据说1971年9月, 郭沫若陪同柬埔寨宾奴亲王访问兰州,看到了这匹珍藏在甘肃省博物馆的稀世珍宝,又将之命名为“马踏飞燕”。郭沫若发出了:“天马行空,独往独来,就是拿到世界上去,都是一流的艺术珍品”。经郭老推荐,外交部长陈毅安排马踏飞燕与一批国宝级文物一起,赴世界各地巡回展览,发动了一场“文物外交”。在美、英、法、日、意等国家展出期间,观众如潮,将它誉为“绝世珍宝”,从此,马踏飞燕名扬世界。“马踏飞燕”之“燕”,是大鹏玄鸟。燕子古称玄鸟,古人认为是神鸟。

神鸟燕子(玄鸟、也有称龙雀)是风神,即飞廉,这种神鸟,岂能是马所踏之物?东汉张衡的《东京赋》中有“ 铜雀蟠蜿,天马半汉”之句,是称皇宫内龙雀、天马两件对应的铜制陈列品,《汉书·礼乐志》中《郊祀歌》十九章《日出入》九:“太一况,天马下,沾赤汗,沫流赭。志倜傥,精权奇,踏浮云,晻上驰。体容与,腾万里,今安匹,龙为友。”天马足踩浮云(玄鸟燕似仙烟云雾),方可腾空飞驰万里,与空中的龙为友”,奔马只有借助于神鸟飞燕,方能成为遨游空中的“天马”。

“马踏飞燕”的设计立意和造型,就是源于这种美好的愿望。洛阳烟云涧南面对九皋山脉,山势形状恰似巨大的燕子,说明周王室崇拜神鸟燕子,希望借助神鸟燕子带动国家展翅腾飞,使“马踏飞燕”创作得到灵感

,将没有飞翔功能的马,与能腾飞的神鸟燕巧妙组合在一起,实现天马借神燕而腾飞的意愿。

洛阳烟云涧青铜器工艺品将博大精深的中华文明撒向五洲四海。

洛阳烟云涧的青铜大鹏翅:

正是由于洛阳烟云涧独特神奇的地理位置,又是古代丝绸古道的要冲,前些年考古队曾在这里进行了很长时间的调查发掘,出土许多稀世文物,证实烟云涧一带古文化底蕴非常丰厚。烟云涧青铜器产业植根于厚重历史文化的沃土之上,发展成洛阳有名的青铜器制造之乡决不是偶然的。洛阳烟云涧制作的洛阳西周饕餮纹青铜鼎,做工精细,与古代同类文物真假难分,由世界华人联合会作为代表中华文化的重要礼品,赠给了各国驻华大使和该国总统,展示出烟云涧青铜工艺品的厚重风采。

洛阳烟云涧的青铜器天子驾六:

洛阳烟云涧的青铜器双龙会:

洛阳烟云涧的青铜器

马上封侯:

伊川县具有产业发展的三大优势,应开发本地具有独特优势的可持续发展的特色产业:

一是资源优势:煤电铝已形成产业链,发展较好,但耗资源产业寿命有限。

二是区位优势:位于古都洛阳南近郊,有洛湛铁路、二广、洛栾、郑少洛三条高速、洛栾快速公路纵横境内。有洛界、郑卢、洛栾省道,平连、伊鲁、丰鸣、水梁、白半、彭江、古马等县乡公路星罗棋布成网。

三是文化资源优势:伊川是神农炎帝文化的发端地,有华夏天然石龙石凤。伊川大莘店是商代第一名相、烹饪鼻祖的故里;伊川是历史名人范仲淹、姚崇、张説、李德裕、邵雍、程颢、程颐、文彦博、王拱辰、李存勖、朱温、裴遵庆等选择伊川为长眠安息的风水宝地。有庄子悟道的庄子洞,有唐玄奘大师出家的净土寺,引人入胜的鹤鸣峡,八仙聚会的聚仙观,都人避寇的九皋水仙庙;规模恢弘的龙泉寺、南岳庙、金山寺、大觉寺等;伊川在宋代有三大著名书院,宋相张齐贤在酒后创办的“和乐书院”, 宋儒邵雍在大莘店(平等)创办的“安乐书院”。 程颐圣人在鸣皋创办的“伊皋书院”(伊川书院)。有上皇古泉上皇酒、杜康酒、烟云涧青铜器闻名中外。有历史名山九皋山、万安山。有横贯全境的伊河及其支流康水、明水、白降河、顺阳河、银河等河渠纵横丰富的水资源,是被誉为“饭之美者,玄山之禾” 佳饶渔苇,物华天宝,人杰地灵的伊甸园。农业循环经济和文化产业可持续发展潜力无穷。是吸引中外有识之士的投资热土。伊川的主政者要抓住机遇,全力开发本地具有独特优势的可持续发展的特色产业。

:

: