《资本论》第五卷第一部分(十四)

第一章:价值(14)

ROV应用(二):对“边际效用”理论的初步分析

谈到边际效用,我们首先要感谢一个人,他叫保罗·A·萨缪尔森(Paul A. Samuelson)。在本月(2009年12月)的13号,他以94岁的高龄去世。正如大家对他的评价,他是一个经济学的通才,是他的工作,使得我们能更方便更系统地了解20世纪及以前的经济学的一个全貌。我们在这里要讨论的关于边际效用的基本知识,就是以他和威廉·诺德豪斯所著的《经济学》第18版(萧琛主译,人民邮电出版社2008年1月第1版。本书以后凡提到萨氏的《经济学》,都指这个版本,将不再特别注明)当中对“边际效用”的说明为基础。

在《经济学》第18版第74页,有这样一句话:

“边际效用递减规律是:当某物品的消费量增加时,该物品的边际效用趋于递减。”

并且,在第75页的“图5-1”的解释中,有这样一句话:“虽然图(a)中的总效用随着消费量的增加而增加,但它是以递减的速度在增加的。这体现着边际效用的递减性。这一现象使得早期的经济学家归纳出需求向下倾斜规律”。

看到上面这两句话,特别是“早期的经济学家归纳出需求向下倾斜规律”,我们大家一定会产生出一个强烈的感觉:这里说明,在“边际效用”理论里,以前的经济学家们已经归纳出了“需求向下倾斜规律”。这与我们总结出的“价值第四定律(ROV金字塔定律)”是如此相象。我们不禁产生出一个疑问:难道这是一个巧合吗?

正确的回答是: 不是巧合,这是一个必然。

为什么它会是一个必然呢?事实应该是这样:我们的前人们已经发现了“需求向下倾斜”这个事实,但是在分析不清楚价值与货币的情况下,无法用价值去直接解释,于是采取了一个间接的、转弯抹角的方式,避开价值与货币,而转用“边际(margin)”和“效用(utility)”这两个羞羞答答的名词,来描述了“价值第四定律”。

我们为什么说他们是“间接的、转弯抹角的”和“羞羞答答的”呢?

首先,我们回到《经济学》第73-75页。

在第73页“选择和效用理论”一拦,保罗·A·萨缪尔森描述到:

“在解释消费行为的过程中,经济学依赖于一个基本的前提假定,即人们倾向于选择在他们认为最具价值的那些物品和服务。为了说明消费者在不同的消费可能性之间进行选择的方式,一个世纪以前,经济学家采用了效用这一概念。··· ··· 我们所说的“效用”指的是什么呢?用一个词来说,效用(utility)表示满足。更准确地说,效用是指消费者如何在不同的物品和服务之间进行排序··· ···”

(在这里,我们请大家留意上面我们标注了下划线的“效用”定义。 接着,在74页“效用理论的历史”中,保罗·A·萨缪尔森又描述到:

“早期将效用概念引入社会科学的人是英国的哲学家吉米·边沁(Jeremy Bentham, 1748-1832)。··· ··· 他建议,社会应该按“效用原则”(Principle of utility)组织起来,他把效用原则定义为:“任何客体所具有的可以产生满足、好处或幸福、或者可以防止··· ···痛苦、邪恶或不幸··· ···的性质”。

到此,大家可以看到,吉米·边沁先生“效用”的定义是“满足”或“如何在不同的物品和服务之间进行排序”,并以此为基础推导出对“效用原则”的定义。

但是,如果我们将吉米·边沁先生的“效用原则”来和我们的价值定义做一个比较:

一种事物所具有的,能够满足另一种事物的某种需要的可能性,我们称之为“价值”。

我们会发现什么呢?我们会发现,我们对价值的定义,与吉米·边沁先生对“效用原则”的定义是如此地相象!这证明,尽管吉米·边沁先生在他的年代啰哩啰唆了一大堆,他其实想表达清楚的东西,就是两个字:价值!

关于这一点,保罗·A·萨缪尔森先生就说得更加直白。他在附注2中说,“注意,边沁使用的“效用”概念与今天的用法十分不同。今天是在某物有用的意义上使用这一术语的。”

而“某物有用”是什么意思呢?我们说,某物必须要能够满足某种需要,它才有用。于是,保罗·A·萨缪尔森先生直接将“效用”(utility)的现代用法等同于我们已经清楚定义的“价值”了。只是他自己并没有意识到而已。

因此,我们说,我们的前人们已经发现了“需求向下倾斜”这个事实,但是在分析不清楚价值与货币的情况下,无法用价值去直接解释,于是采取了一个间接的、转弯抹角的方式,避开价值与货币,而转用“边际(margin)”和“效用(utility)”这两个羞羞答答的名词,来描述了“价值第四定律”。

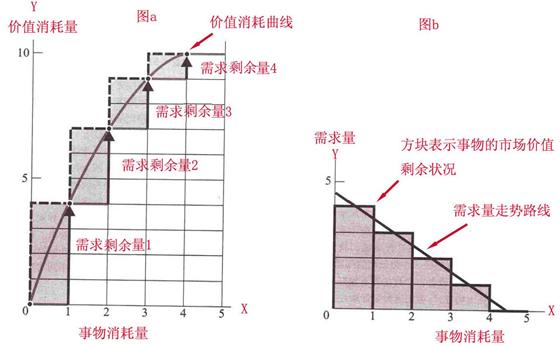

关于这一点,我们还可以将《经济学》第75页上的“图5-1,边际效用的递减规律”与我们的“图1-8,ROV金字塔模型”相互对比来证明。

下面是《经济学》第75页上的“图5-1,边际效用的递减规律”:

《经济学》第75页上的“图5-1,边际效用的递减规律”

这幅图中, 图a的Y轴表示总效用的量。图a表示,消耗第1Q数量的物品,其实现的效用是4个方格,(这里我们用我们自己的直观的方式来解释,没有引用《经济学》原书的解释。)而当消耗第2Q数量的物品,其实现的效用则只有3个方格,第3Q数量则只有2个方格。依此类推。它说明消耗同样数量的物品,次序越往后,则效用越小。因此产生出“效用递减规律”。而图b则直接用Y轴表示边际效用的量,因此得出边际效用递减的直观图。进而得出“需求向下倾斜规律”的结论。

这里,我们不改变上面的图,但是将里面的X轴与Y轴代表的量改变一下,得到图1-9:

图1-9 边际效用的递减规律图的真正指示

在这个图1-9中,我们发现,它的内容与《经济学》第75页上的“图5-1,边际效用的递减规律”完全不同,但是效果却完全一样,而且经过我们的更改之后,这个图所反映出来的内容更加简单而明确。因此,我们将这个新的图“图1-9”命名为“边际效用递减规律图的真正指示”。

而如果我们大家再回头用它来对比一下我们之前已经分析出的图1-8:

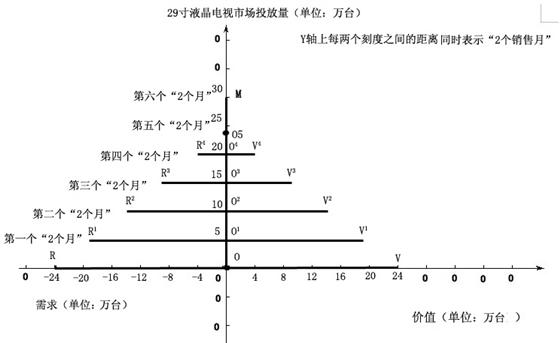

图1-8,ROV金字塔模型

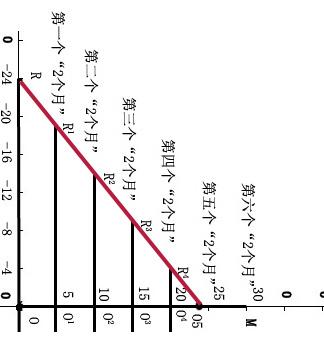

如果我们将图1-8“ROV金字塔模型”中的ROM区间单独截取下来,按照顺时针方向旋转90度,并用一条红线标出RO5线路,我们就得到下面的图1-10:

图1-10,ROM区间90度顺时针旋转图

我们不难发现,图1-10,与上面的图1-9中的图b,以及《经济学》第75页上的“图5-1,边际效用的递减规律”中的图b,就是同一个图。这证明,无论是《经济学》第75页上的“图5-1,边际效用的递减规律”,还是“图1-9 边际效用的递减规律图的真正指示”,它们所表现的内容,在“图1-8,ROV金字塔模型”图中已经完全清楚地表现出来了。更明显的是,它们都只是体现了“图1-8,ROV金字塔模型”图中的一部分内容,在它们之外,“图1-8,ROV金字塔模型”图还体现出需求与价值的镜像关系、正负关系;价值与事物在共存关系下的数量的分离;价值周期(或特定市场)中的需求与价值的定量关系···等等。

因此,我们可以非常肯定地说,“边际效用”理论的存在,是以我们的前人们对价值与货币的关系的模糊为前提的。现在,既然我们在《资本论·第五卷》中已经实现了价值与货币的分离,那么我们已经可以完全肯定地说,在《资本论·第五卷》之后,“边际效用”理论已经没有继续存在的意义。我们已经可以给“边际效用”理论做一个透明的水晶棺材,把它放到里面供后人观赏了。

至于“边际效用”理论中还涉及到的其他进一步的内容,它们是如何体现在价值与劳动的体系中的,我们在后面关于市场和需求等的章节中,再做一些必要的说明。

另外,在本节的最后,我们有必要说明两点:

第一,在第77页,保罗·A·萨缪尔森先生说,“一种物品的较高价格降低了消费者对该种物品所希求的消费量;这也就说明了为什么需求曲线向下倾斜”。

请留意,这个说法是错误的。这是一个本末倒置的说法。正确的说法应该是:需求曲线向下倾斜的根本原因,也是唯一的原因,是由于价值得到实现,需求得到满足。

需求量的减少,一定会表现为消费量的降低。但是消费量的降低并不只有需求量减少这一个原因,还有另外一种情况:需求量并没有发生改变,但是由于其他市场因素的原因而导致了需求和价值之间的联系中断,阻止了价值的实现,并制造出虚假的获取难度进而抬高物品的市场价格,导致消费者没有能力使需求得到满足,因此形成消费量下降的市场反应。这种情况下,消费量也一定会减少。而在当今的资本主义市场体系当中,这第二种原因是一种非常普遍的现象。在我们现在的中国大陆,居高不下的高房价和普遍的“蜗居”现象并存,就是这个原因造成的。

另外,从“图1-8,ROV金字塔模型”中,我们也清楚地看到,里面并没有涉及到任何货币或价格因素,但是需求的曲线向下倾斜的事实已经成立。因此,将价格的高低当成需求曲线向下倾斜的原因是错误的。第二,在《经济学》的叙述中,保罗·A·萨缪尔森先生不止一次地提到,前人们建立“边际效用“理论的基础,是基于欲望或情感。在第76页,他说,“威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons)··· ··· 认为经济理论是一种”愉快与痛苦的计算”。在“序数效用”一拦中,他又叙述到,“今天的经济学家一般都拒绝接受基数(1,2,3等)(或可测量的)效用概念。(效用概念)它来自人们消费物品或服务的感觉或经验。效用的多少不能像汽车加油站的计量表那样去直观地得出,相反,现代需求理论所注重的是序数效用(Ordinal utility)理论,根据这种学说,我们只考查消费者对商品组合的偏好顺序。··· ···”

既然我们已经知道,所谓的“边际效用”理论,是前面的经济学家们在分不清价值与货币的关系的情况下,创生出来的一种替代理论,并且,他们所叙述的所谓“边际效用”规律,实际上是价值规律的表现当中的一种。那么,很明显,“今天的经济学家”们将对需求的分析基础建立在虚幻的情感或“偏好”上的这种做法就一定是不恰当的。在《资本论·第五卷》中,我们必须明确地予以指出。

理由很简单,经济学,肯定是一门科学。因此它的基础和方法,都必须是可测控的。我们可以用科学去分析感情,但是不能用感情来分析科学。用感情来作为科学分析的方法或标准,只能说明我们在科学的领域里还有非常大的未知空间。

我们很无奈地发现,这种错误的做法,20世纪及以前的不同领域的科学家们用得还很多。比如,在物理学界,由于我们无法知道宇宙的模型,于是许多大科学家都或多或少地承认上帝的存在。一个典型的例子就是英国著名的物理学家史蒂芬·霍金先生。(他还是我们在21世纪即将证谬的世界著名的错误理论“时间虫洞”理论的强有力支持者。详见他的作品:《时间简史》(A brief History of Time))。

在此,我们强烈呼吁科学中的理性。

玄学、宗教和情感,可以是科学研究的对象,但是绝对不能是科学研究的方法。错误的方法在某些时候能帮助我们知道一些东西,但却很容易地就会使我们离开正确的轨道,而迷失在自己构建起来的混沌当中。

200912311258初稿

201001052239第一次修改