《资本论·第五卷》附录一

《2008年中国的国民阶级结构分析》

谨以此文献给我亲爱的母亲陈学香女士,恭祝她老人家即将到来的66岁生日快乐,祝愿母亲健康、幸福、长寿!

谨以此文献给我伟大的祖国中华人民共和国,祝您61岁生日快乐,祝您的国民健康富裕幸福!

正文

中国在经济发展的同时,国民的收入差距“也越来越大”。近来,有不少声音在质疑,说中国目前的贫富悬殊已经达到或超过了美国,而且, 我们有理由相信,这种担心同时也在影响着中国政府的许多经济决策。毕竟,新中国是从计划经济模式开始的,计划经济模式的社会目标就是要消灭阶级差别,实现阶级平等。虽然我们已经放弃了计划经济模式,但现在我们还仍然处在向更完善的市场经济转换的过程中。

这里,我们不禁想问两个问题:

第一, 中国目前的贫富差距真的已经达到或超过了美国了吗?中国的贫富差距真的加剧了吗? 贫富悬殊对我们的市场建设有什么影响?

第二, 贫富悬殊是一个合理的,还是一个不合理的人类经济现象?我们是应该追求收入平等,还是应该正确对待级差收入 (即:阶级收入差别)?

一:目前中国的国民阶级状况和贫富差距

在我们讨论目前中国的国民阶级状况和贫富差距之前, 我们首先解释一下一个国家国民阶级的划分。

在《资本论·第五卷》第一章第19节里,我们已经解释了在一个国家国民中存在的阶级概念。在一个国家的国民收入结构里,通常存在5个阶级,它们分别是:

富裕阶级:该阶级中任何占社会总人口1%的人群所占有的社会总财富(或总收入)百分比都在2%以上。

小康阶级:该阶级中任何占社会总人口1%的人群的社会总财富(或总收入)占有率都在1%到2%之间。

储蓄阶级:该阶级中任何占社会总人口1%的人群的社会总财富(或总收入)的占有率都在0.4%到1%之间。

温饱阶级:该阶级中任何占社会总人口1%的人群的社会总财富(或总收入)的占有率都只在0.2%到0.4%之间。

贫困阶级:该阶级中任何占社会总人口1%的人群的社会总财富(或总收入)的占有率都在0.2%以下。

在这里,由于我们再次提到了“阶级”概念,而因为历史原因,这个概念对中国人来说是很敏感的,因此我们需要重复一下我们在《资本论·第五卷》第一章第19节里已经强调过的这样一个观念,即:

“阶级斗争是20世纪及以前的旧观念中描述的一个狭隘的“政治”概念,它是一个错误的思维。阶级,究其实质,其实只是一个简单的社会经济概念。因此它不应该只是一个政治概念,从来不是。而且,一个社会中,阶级之间的主要关系一定是一个类似于机器的不同部位的部件之间的关系,而决不是相互排斥和斗争。这一点一定不能模糊。我们之所以要强调这一点,是因为就在不久之前的人类社会中,由于人类认识的局限,给“阶层”和“阶级”这两个本来很相近很温和的词附加了太多不科学的负荷,并由于古典政治经济学因为对价值和劳动的认识不足而产生的“阶级斗争”概念的影响,(其中尤其以《资本论》第一至三卷为甚),给人类带来了太多的灾难。所以,在这里,我们必须先除掉这个词在人们的认识中可能产生的负面影响。原因很简单,政治本身,就其本质而言,也只是经济结构的一个部分,只是一个纯粹的经济概念。在21世纪的正确的经济秩序中,政治并不是经济的大脑,而只是经济的神经网络。它只是经济命令的执行者和维护者,而不是命令的发出者;只是经济的仆人和服务者,而不是经济的主人和统治者。”

正确的阶级观念是一个政府把握国民经济市场状况和制定正确的施政方针的基础,也是一个企业正确定位自己产品的市场范围的依据。因此,对阶级概念的正确理解是非常重要的。

在这五个阶级划分的基础上, 在《资本论·第五卷》第一章第19节里,根据手中能获得的相关数据,我们分析了一个大概的1998年美国社会的阶级状况:

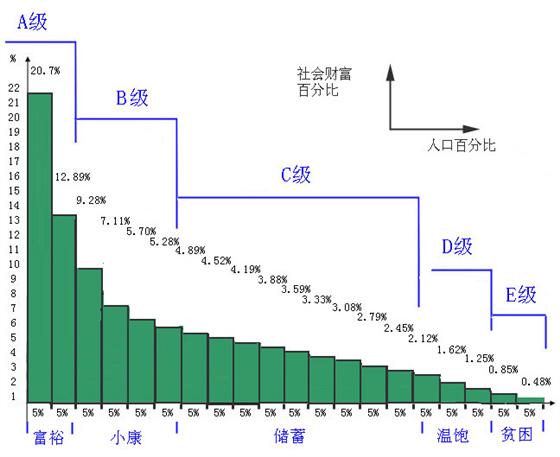

图1-20 1998年美国社会的5%人口阶级分布图示

在这个图中,我们可以清晰地看到1998年美国的阶级人口分部状况和各阶级中占国民总人口每5%的人群的收入所占美国1998年社会总收入的百分比。现在距离1998年已经过去了12个年头,美国现在(2010年)的阶级状况相对于1998年,肯定发生了变化。不过,有一点我们可以肯定,那就是,无论它如何变,各阶级所占的人口百分比不会发生颠覆性的变化。更明确的一点是,1998年,美国最富裕的5%人口的收入与最贫穷的5%人口的收入之间的差距是43.13倍, 到2010年,这个倍数关系不会缩小。原因在于,1998年,当时世界的经济危机是亚洲金融危机,受害最严重的在亚洲,特别是东南亚,而对美国和世界的影响相对较小。但是2008年由美国次贷危机引发的全球金融海啸,其中心却是美国,美国受到的影响最大,因此对于2010年的美国而言,它现在的相对经济富裕程度是低于1998年的,而人类的贫富差距有这样一个不可辩驳的特征:在越是富裕的社会,人们真实的绝对贫富差距越小,而越是在贫穷的社会,人们之间的真实的绝对贫富差距越大。(例如,在2008年的中国,根据《中国统计年鉴2009》整理出来的数据,按照每5%的人口统计,富裕的城镇居民收入之间的绝对贫富悬殊是14.63倍,而相对贫穷的农村居民收入之间的绝对贫富悬殊却达到21.5倍),因此,2010年的美国,我们可以肯定的是,其国民的绝对贫富差距一定不小于1998年的43.13倍。

那么,中国国民现在的最大贫富差距是多少呢?

要取得一个相对可信的答案,我们必须求助于社会统计数据。而离我们最近的最全面的中国国民经济的统计数据,应该是中国国家统计局以2008年数据为依据公布的《中国统计年鉴2009》。于是,在深入分析《中国统计年鉴2009》中表1-2, 表3-1, 表9-2,表9-5,表9-6,表9-18,表9-19,表9-23,表4-15,以及表4-16等资料后,我们得出下面的图1-21:

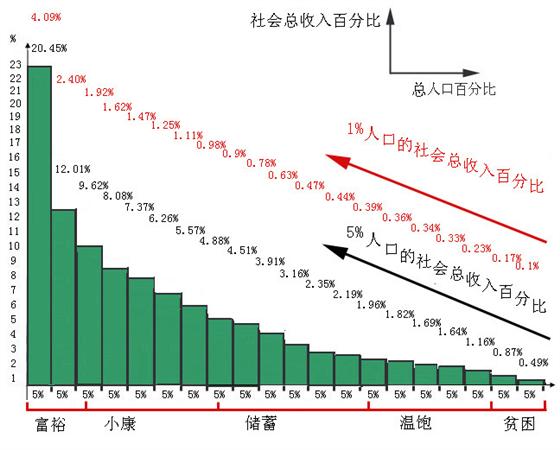

图1-21 2008年中国国民社会阶级人口分配图示

这是一个非常重要的资料图。它为我们分析中国社会现在的市场状况提供了一个非常明确的依据,进而为我们避免和纠正我们现在的一些很明显的经济错误提供了坚实的数据基础。比如,稍后我们在《资本论·第五卷》附录二:《2010:中国居住类房地产神话的终结》里,就将演示如何利用这个阶级人口分布图来破除“中国商品房市场仍然具有强大的刚性需求”的谬论。

根据这个图示,我们可以看到,2008年中国国民社会的阶级人口分配大体为:富裕阶级12%,小康阶级25%,储蓄阶级30%,温饱阶级23%和贫困阶级10%。那么,要从这个图中分析出当前中国国民间的最大贫富差距是多少,以及它与美国的差别有多大,我们需要看图1-21形成过程中的这些详细数据,请见图1-22:

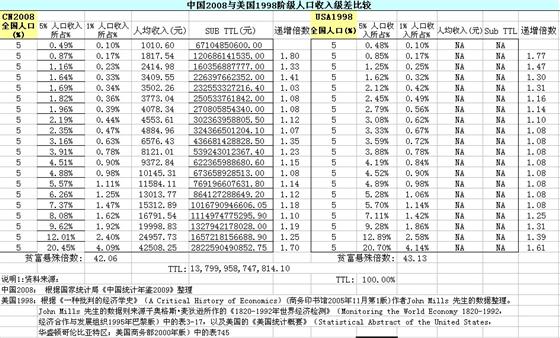

图1-22 中国2008与美国1998阶级人口收入级差比较

(这里,我们需要说明一点,由于中国与美国之间的网络屏蔽的关系,我们没有取得美国商务部2000年版的《美国统计概要》的原始数据,因此关于美国1998年的第5个5%人口到第19个5%人口的收入百分比,我们是根据 “在资本劳动影响下的人口收入存在一定的递增倍数关系(即我们以后会详细解释的“5050X模型”)”来推算的。因此上表中每5%的人口收入与他们的实际收入之间存在一定的差别。但是我们有理由相信,这个差别只属于误差范围,它将不会对阶级的划分和最大贫富差距的倍数产生实质上的影响。其中,美国1998年中最富有的5%人口拥有20.7%国民收入而最穷的20%人口却只拥有4.2%,这两个数据是引用的数据,因此具有更高的真实性。而关于中国国民2008年的收入数据,则是以《中国统计年鉴2009》当中的统计数据为基础来分解计算的,因此具有更高的可信度。)

从上表中,我们不难看出,2008年的中国,占有最高收入的5%人口,他们的收入与收入最低的5%人口之间的差距是42.06倍,而美国1998年的贫富差距是43.13倍。我们因此可以肯定,在绝对贫富差距上,2008年的中国与1998年的美国几乎是一样的。但是,如果我们获得2009年的美国数据并把它与现在的中国相比较,我们有理由相信,2008年中国的绝对贫富差距一定会小于2008-2009年的美国。原因不在于中国的变化,因为2008-2010年,中国的社会阶级结构发生大变化的可能性很小,而美国的2009年与1998年相比,由于2008年经济危机的原因,却一定会恶化。

这里,我们说的“绝对贫富差距”,是指一个社会中占有最高收入的5%人口,他们的人均收入与占有最低收入的5%人口的人均收入之间的差距。它也叫“绝对贫富差距指数”。它的计算方法是:

绝对贫富差距指数(MPI:Maximum Poverty Index) = 富裕阶级中收入最高的5%人口的人均收入/贫困阶级中收入最低的5%人口的人均收入。

(这个计算方法也可以换成:绝对贫富差距指数(MPI) = 富裕阶级中收入最高的5%人口的总收入/贫困阶级中收入最低的5%人口的总收入。或:绝对贫富差距指数(MPI) = 富裕阶级中收入最高的5%人口的总收入在社会总收入中的占比/贫困阶级中收入最低的5%人口的总收入在社会总收入中的占比。三种方法得出的结果应该是一致的。)

对一个社会或一个地方的绝对贫富差距的考察,能体现出该社会或该地方的收入或财富的集中程度和社会分配的不公平程度。但是,如果我们要考察一个社会的其他市场状况,我们就需要引进另外一个概念:相对贫富指数(RPI: Relative Poverty Index)。

相对贫富指数(RPI: Relative Poverty Index)是指对同一个社会中相邻的两个或两组阶级的同一个经济数据进行比较,得出的参考指数。或者对不同社会/地方的两个或两组阶级的同一个经济数据进行比较而得出的参数。它的计算方法根据具体的比较内容的不同而存在一定的差别,具体体现在需要引进的比较参数的差别上。

由于我们现在是在探讨中国目前的国民阶级状况和市场分析,我们不妨就以2008年的中国为例来进行分析:

比如:人口相对贫富指数(RPI)。

以中国2008年为例,它的人口相对贫富指数(RPI)可以有下面几种比较内容:

1,富裕+小康阶级 :储蓄+温饱+贫困阶级 =(富裕+小康阶级)人口/总人口X100% :(储蓄+温饱+贫困阶级)人口/总人口X100%, 其结果是37% :63%。

这个结果说明,在2008年的中国,接近三分之二的市场是低端消费市场,其中尤其以储蓄阶级+温饱阶级所占的比重最大,达到53%,因此要拉动内需,根本的做法应该是设法减少这两个阶级的比重。而要做到这一点,唯一的做法是去创造机会以持续增加他们的劳动收入,持续减少他们的固定支出。刺激经济一定要把握住住这个目标,而不是去简单地刺激消费。比如近两年来我们政府采取的财政补贴消费希望拉动内需的举措,实际上是一种短期行为,也是一种不理智的行为。如果仅仅靠一次次地发钱去补贴消费,对市场建设的作用是没有的。而且这种刺激消费的行为还可能带动低端阶级本来不应有的消费,使他们把本来应该用来支持自己财富增长的资本积累投入到消费上面,表面上看的确增加了市场活力,实际上却会加重低端阶级的贫困程度,从而导致整个市场的长期衰退。

2,2008年中国的温饱+贫困阶级占比 :1998年美国的温饱+贫困阶级占比 = 33% :23%。

这点说明,虽然中国2008年的绝对贫富指数MPI与美国1998年的基本处于同一水平,但是2008年中国市场的分配不均要比1998年的美国严重得多,10%的差别,在中国意味着有1.3亿低端阶级人口的收入占比要落后于同等阶级的美国10年。而由于人口基数的关系,中国在福利方面的社会负担就比1998年的美国要高出远远不止10%。这个比较告诉我们,要用科学的眼光来看待贫富悬殊现象。只单独地看一个社会存在的绝对贫富悬殊,其实没有什么实际的意义。

1,市场规模比较

2008年中国的小康+储蓄阶级占比 :1998年美国的小康+储蓄阶级占比 =55% :68%

在任何一个社会中,市场消费的主体都不是由高端收入者和低端收入者构成,而是由占人口最大比例的中端收入者构成的,在阶级分配上,具体体现为小康+储蓄阶级的比重。从上面的结果我们可以看到,1998年的美国,他们的国内市场规模要比2008年的中国大13%,这同样反映出他们1998年的收入均衡要强于中国的2008年。

总的来说,正如我们上面已经分析了的,2008年的中国,我们的国民阶级状况是:富裕阶级12%,小康阶级25%,储蓄阶级30%,温饱阶级23%和贫困阶级10%。这些数据,对中国而言,实际上构成了一个直观的国内市场平面图:

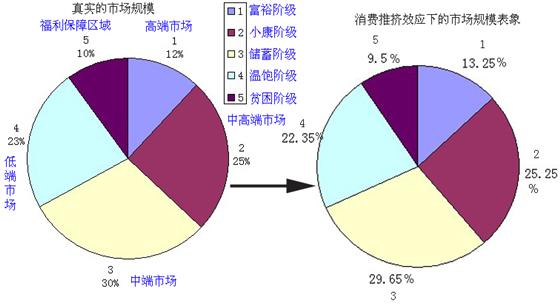

图1-23 2008年中国国内市场分级平面图

自2008年以来,虽然世界经历了全球性金融海啸的冲击,但是就中国而言,社会经济发展的状况基本可以说是稳定和持续的,因此我们有理由相信,2010年的中国,阶级状况发生较大变化的可能性基本不存在。我们仍然可以用2008年的阶级状况来作为我们现在的经济发展的一个基础性指导。因此,毫无疑问地,上面这张以2008年的国民阶级人口分部为基础建立起来的市场平面图,与我们2010年的市场状况同样是相吻合的。我们可以把它就当作现在的市场平面图来使用,而不必担心会有什么不妥。

到这里,我们看到,我们虽然是在分析中国的国民阶级人口构成,但同时我们却因此而分析出了我们当前的国内市场规模和构成。因此,贫富悬殊、收入级差,其实不可怕,相反,由于我们积极地看待它,它反而成了我们进行市场分级和进行科学化市场建设的一个突破口。

在这里,有一点需要提醒大家,在以国民阶级人口来分析市场规模的时候,我们需要防止市场规模的“消费推挤效应”造成的规模假像对我们的真实判断的影响。

什么是市场规模的“消费推挤效应”呢?

在《资本论·第五卷》第二章“劳动与货币”中,我们会给大家介绍一个任何劳动过程都会毫不犹豫地去遵循的基本原则:即“以最小的劳动获取最大的价值”。它具体体现在这样的例子当中:如果我走到5公里远的果园能摘到5斤苹果,而走到10公里远的果园却能摘到15斤苹果,那么毫无疑问地,我首先会选择去10公里远的果园而不是5公里的。而消费的实质,实际上就是一个“通过劳动去获取价值”的过程,因此任何消费都会毫不迟疑地遵循“以最小的劳动获取最大的价值”的原则。因此,如果我花1元,能买到一个普通中等苹果,而花1.1元,却能买到一个又大又好的苹果,那么毫无疑问我会愿意花1.1元去买又大又好的苹果,而不会只花1元去买那个普通中等苹果。而当我用1.1元的消费代替1元消费的时候,我实际上已经将自己的消费层面往上推挤了10%。这就是“消费推挤效应”。

现在,我们用这个原则来考察市场分级。上面我们已经将一个整体的市场分成了5个级别,但是,正如我们在进行国民阶级人口分类时所指明的那样,每一个阶级中的人口,他们的收入不是一个水平的平面,而是一个具有阶梯极差的斜面,因此,在一个较高阶级与一个较低阶级的人口之间,就存在一个阶级人口的分界线,在这个分界线附近,较低阶级人口的最高收入人群与较高阶级人口的最低收入人群之间的收入差距会很小,当这两个人群同时进行消费的时候,由于“以最小的劳动获取最大的价值”原则的关系,较高阶级人口的最低收入人群的消费不会向低端消费渗透,但是反过来,由于“消费推挤效应”的关系,较低阶级人口的最高收入人群的消费却会向相对较高的消费渗透。通常,每个较低阶级人口的最高收入人群大约在本阶级中都占5%左右,因此,每一个较低的市场,一般都会向它相邻的较高消费市场产生5%的渗透。这样,如果我们从消费的角度来考察市场,我们就会产生低端市场缩小5%,而高端市场扩大5%的假象。正如下面的图1-24所呈现出来的那样:

图1-24 市场规模的消费推挤表象

这样,就产生了市场规模的“消费推挤效应”。

市场规模的“消费推挤效应”能让消费市场中呈现出这样的特征:每一个低端市场都有5%被纳入到它的上一级的市场中,从而使它的上一级市场呈现出更大的规模。这种效应的最大的危害,就是让处于市场最顶端的、原本占比不大的高消费市场被虚假地扩大。而凡是中高端市场规模小于中端市场的社会,其中高端市场也会被相应地虚假扩张,从而使整个市场中的高等级市场的规模出现较大水分。而任何社会中,其高等级市场的资金占有额都在整个市场中占据着绝对优势,于是,很容易地,市场规模的“消费推挤效应”就会让整个市场从管理、生产和消费都朝着虚假的扩大化方向发展。

而在我们的经济生活中,与市场规模的“消费推挤效应”同时并存的,还有一个“生产的满溢效应”。

“消费的推挤效应”,与“生产的满溢效应”一起,都是在经济生活中频繁出现的两个效应。

“生产的满溢效应”是指:在工业化生产中,如果一张订单的数量是10000件,那么安排生产计划时,如果只按照10000件的数量去安排生产,最终保质保量完成10000件订单的可能性是非常小的,因为任何生产都存在一定的正常或非正常损耗的可能。为了保证最终生产出10000件合格品,那么在计划之初,就必须将一定比例的损耗考虑进去。针对不同产品,往往需要考虑的损耗率并不相同,订单数量大小不同,需要考虑的损耗率也不同,一般情况下,+5%是大多数订单量在1000-10000件的普通产品生产中最常采用的损耗率。因此,一张10000件的订单,它的生产计划数量就会是10500件。但是,损耗率是一个不确定的比率,生产过程品质控制弱的工厂,最终获得10000件合格成品之后,多生产出合格成品的数量会比较少或者没有。但是如果工厂生产过程品质控制能力正常或比较强,那么通常都会生产出超出10000件的合格成品,在计划的损耗率相同的前提下,品质控制能力越强,超出的合格成品就会越多。这就是“生产的满溢效应”。

如果单独在一次订单的生产中来看“生产的满溢效应”,它的影响是不明显的,而且它的存在是不可避免的,必须的。

但是,如果我们将全社会所有的工厂都同时考虑进来,我们就会发现,“生产的满溢效应”在我们的经济生活中无时无刻不在支配着一笔数额巨大的财富。进一步,如果我们将“生产的满溢效应”与“消费的推挤效应”结合起来,再来考察我们的市场规模,我们就会感到震惊,它们两者可以有足够将一个真实的市场规模虚假地扩大7%-10%的能力,而7%-10%假市场能带动的肯定不会仅仅只是7%-10%的无效投入。我们在《资本论·第五卷》第一章第12节中通过价值第四定律已经说明,任何超出市场需求的物品,其价值都为零,因此虚假的市场规模带进来的市场投入,最终的结果只会是损失。特别是在今天的地球经济支出性GDP衡量方法盛行的背景下,这种虚假市场的危害就愈加被放大了。

因此,今天,当我们考察市场规模的时候,我们必须认真地去把握一个国家国民阶级的人口比例,并且一定要相信,只有这个比例所告诉我们的市场,才是一个真实的市场。

最后,面对图1-23这个市场平面图,我们每个人从自己不同的角度,都可以发现对自己有用的提示:

作为一个消费者,如果您要进行明智的消费,那么面对这个图,您首先得给自己的收入做一个统计,然后将它与社会公布的社会阶级收入标准进行对比,以确定自己的阶级位置。之后来确定该选取哪一个市场范围的消费。比如,如果您只是一个储蓄阶级的人,明智的消费是保持在中低端市场。但是如果您执意要进入到中高端市场去进行消费,比如,去买现在被泡沫化的商品房,或者买中高档汽车,或者大量购买高档生活消费品,那么很现实的结果就是,您一定必须损失您生活中另外的消费能力(比如教育消费、医疗消费、资本积累甚至是基本生活开支)来填补跨市场消费带来的支出不平衡,您的生活将会因此而失去幸福感和安全感,并且为您自己的阶级地位的下降埋下了伏笔,因为您错误地透支了您的资本储蓄,而那本来是您提升自己的收入和阶级地位的工具。

作为一个投资者,看到这个市场平面图,应该能从里面发现这样的一些提示:

比如,中国市场现在最大的销售面在中低端,(这正印证了为什么现在国内销售的产品以低档次的货物占主流,无论是农村还是城市。另外,这也说明了在中国市场上要树立品牌意识和进行产权保护为什么非常困难),因此明智的决策是,投资一个非主流的品牌,通过多种合作渠道渗透中低端市场,以支持规模化产销,这是目前中国市场投资中能获得最大利润的选择。08年以来中国汽车业界群起攻占低档微型车市场的热潮,就是对这个投资策略的最好阐释。

而作为政府机构的政策决策者,从这个市场平面图中,更应该看出我们的政策应该具有的偏重趋向和重心所在。

但是这一点在我们目前的政策表现中似乎并不理想。比如,提到福利,政府现在的眼睛都只着重在最后10%的贫困人口,而对78%的中间阶级的合理福利存在比较大程度的忽视;而谈到经济建设,政府的眼睛却更多地关注着只占市场12%的高端阶级的表现,而忽视了如何去维护和发展占比高大53%的中低端阶级的市场。要知道,中高端市场的财富源泉,完全来自于中低端阶级市场所提供的劳动交换。对中低端阶级市场建设和维护的忽视,好比经营无源之水,必然会导致整个社会财富结构的崩溃。作为政府管理者,不应该只看到GDP,而应该更多地关注不同国民阶级之间的收入RPI的变化,这才是我们应该用来衡量一个地方政府的政绩的合理的工具。(在稍后的《2010:中国居住类房地产神话的终结》一文中,我们会更多地谈到GDP这个参数的弊端。它在20世纪给人类已经带来太多危害,令人叹息的是,这个危害现在仍然在持续着)。

根据同一个国民社会阶级人口分配图,根据研究者不同的需要,可以产生出许多不同的相对贫富指数(RPI)数据。相信在接下来的人类经济世界,无论是宏观政策的制定还是企业市场调研的需要,我们会看到,越来越多的RPI数据会被引用到实际应用当中。RPI数据对21世纪整个地球人类经济结构的调整和合理化,将起到不可忽视的作用。

二,贫富悬殊的合理性与对待贫富悬殊的正确态度

问题: 应不应该允许贫富悬殊的存在?

实际上,这是一个非常天真的问题。也是一个很幼稚的问题。严格说,贫富悬殊是一个自然的社会经济现象,人类可以有意识地缩短某几个阶级之间的收入差距或扩大他们在社会总人口之中的占比,但是要消除人与人之间的贫富悬殊是不可能做到的。也是违反自然规律的。在《资本论·第五卷》第一章第19节中,我们已经论证了这样一个道理:“人类在财富分配方面的不均,是必然的,是合乎自然法则的,因此它是合理的,它体现出的一个根本的经济学原理就是:能者多得”。简单说,人类个体身体素质的差异决定了能力的不可能相同;而不同个体所处的自然环境的差异又决定了两个人类个体进行同一种劳动时可能遇到的困难程度的绝对不同,而劳动与劳动之间的交换,不是根据等量劳动进行交换,而是根据等量价值进行交换的(这里,请留意“价值”一词的正确定义,详见《资本论·第五卷》第一章第一节(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fc14be60100ei0s.html),这就决定了“能者多得”的基本原理。加上“多劳多得”的基本经济原则,就基本确定了一个社会中的国民之间在收入上的不可能平等的性质。

因此,对待社会收入上的贫富悬殊,我们应该采取的是容许的、肯定的、支持的态度。实质上,对贫富悬殊的肯定,就是对市场的肯定,因为市场的根本动力,正是来自于收入差别的驱动。没有对收入差别的保护,就一定会违背“能者多得”和“多劳多得”的基本经济原则,就一定会使市场惰化和萎缩,打击劳动的积极性。这一点是上个世纪我们人类用将近半个地球的人口通过对社会主义计划经济的尝试已经证明了的。

因此,无论我们现在的社会收入的绝对贫富悬殊到了一个什么样的状况,无论是比美国大,还是比美国小,其实都不重要,它只是一个社会经济现象。重要的是,我们从它的存在能发现什么问题,进而需要采取什么样的措施,使它的发展变化对我们的社会最有利。

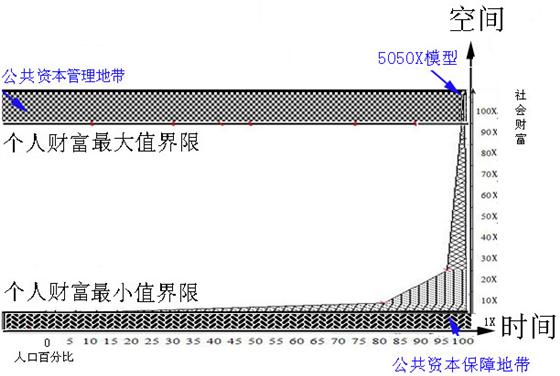

而正确的方法,我们在《资本论·第五卷》第一章第19节中已经谈到了。首先,就是根据易学思维的原则,为收入的极端部分,无论是极多还是极少,设定一个上下限,然后对超出上下限的部分采取正确而合理的措施去进行引导和管理,防止“物极必反”的发生。我们在该节中展示的图1-18,正是对这个正确方法的最好的阐释:

图1-18 5050X社会财富管理模型

这其中体现出来的三个根本的思路就是:

第一, 公共资本(含所有国有资本、集体资本和所有达到个人财富最大值界限及以上的个人资本),构成社会管理资本,它们存在的目的必须是对公共社会经济的管理,必须以全体国民的最大利益为它的利益,而不能只以某个阶级的利益为它的利益,更加不能以公共资本自身的利益最大化为其存在的目的。它的真正的所有者是全体国民,而不是任何个人、任何集体或任何阶级。这正是“共产主义”当中的“共产”的真正含义,也正是共产主义社会的权力结构与现在的资本主义阶级政党式权力结构,以及和以前的封建家族式权力结构的根本区别。

第二, 5050X模式:在上图中,我们标明了“5050X模式”管理的一个基本框架。简单解释为,在“5050X模式”下,将一个社会的总财富分成5050份,假设一份为1X,那么任何一个国民的财富必然为某个NX,如果我们将个人收入的最大值界限设为某一个NX,那么,任何个人合法收入达到或超过最大值界限的国民(请注意必须是合法收入),都将自动成为公共资本的股东,其财产归公共资产所有,所有支出由公共资产根据合理的法理进行保障,而该个人也因此升级成为公共资产管理层的人,换句话说,就是成为一个国家或地方政府的高级管理层人员。反过来,个人合法资产达不到最大值界限的国民,可以被聘用为政府公务员,但是没有参与国家或地方首脑或重要职位管理的资格。也就是说,最大值界限以下合法资产的个人,可以被国家雇佣,但是不能进入公共社会(国家和地方政府)管理层。这正是5050X模式。这个模式能让所有通过市场完成自己的能力检验的成功人士转型为国民服务,而更重要的是,这种方式提供了一个途径,使那些被个人所拥有的庞大的资本同时被融入公共资本中,在得到公共资本保护的同时,也防止了个人资本由于过度庞大无处释放,为了寻求自身的资本安全而盲动,要么对市场形成垄断危害市场,要么与公共权力勾结形成大政府大垄断小市场,要么对公共资本的管理形成妨碍而导致小政府大垄断扭曲市场。现在的地球国家经济中,包括中国和美国在内,没有一个国家目前能逃过这几种中的其中一种的妨碍。对这个问题,无疑只有通过“5050X模式”才能彻底解决。更详细的关于“5050X模式”的解释和分析,我们将在《资本论·第五卷》后续部分适合的章节中专门论述。

第三, 公共资本的管理职能,简单说是三个:1:吸纳个人合法资产最大值界限以上的国民资本,为成型的巨额个人资本提供保护和归属,防止无保护的巨额个人资本为寻求自身的安全而妨碍社会,造成社会经济体系崩溃;(这一点是资本主义经济危机总是无限反复的重要原因之一)。 2,稳定小康阶级和储蓄阶级的经济运营环境,保障社会市场运行的合理和均衡;3,扶持温饱阶级的劳动环境、保障贫困阶级的基本生存,并为这两个阶级人口的发展和阶级跃升创造条件,进而防止过度贫困下的劳动能力转化为对市场的暴力破坏。而它们,到2010年的今天为止,一直是社会不稳定、国家动乱以及地区与地区、国家与国家之间的战争的根本驱动。

这,才是我们应该对待贫富悬殊的正确态度。

贫穷不可怕,贫富悬殊不可怕。可怕的是对贫穷和贫富悬殊的存在不能正确对待,对贫穷和贫富悬殊的存在状况不具备清楚的把握,可怕的是在对贫穷和贫富悬殊不具备足够了解的情况下就盲动。这才是我们现在的社会需要认真面对的。

唐黔

201009092139

注1: 本文与下面两篇文章按顺序构成一个系列,请继续关注:

《资本论·第五卷》附录二:《2010:中国居住类房地产神话的终结》

《资本论·第五卷》附录三:《凤凰涅磐:中国经济的2011-2015》

注2:我写这篇文章的原因,是因为我们的房地产市场现在的状况:国家调控与资本炒作之间的对抗进入一个关键阶段,炒作资本面临突围的机会,而国家调控由于中央和地方政府监管部门缺乏可操作的细节而面临调控落空的不良后果。

而自1637年的荷兰郁金香危机,一直到上世纪末的日本房地产泡沫危机,所有的先例都告诉我们,如果市场缺乏监管,任由失控的资本任意炒作,其最终的结果只可能是整个国民经济的整体崩溃。现在中国已经是世界第二大经济体,那么中国的经济崩溃,无疑必然是下一论地球经济危机的开始。如果我们现在不能压制住房地产的泡沫,我估计这样的结果会在2015-2018年之间成为现实,那样对我们中国的经济发展无疑将会是一个致命的打击。

现在的关键是,我们的政府已经很明确房地产泡沫发展的危险性,并且有坚定的控制决心。问题是,政策可以出,但是,可操作的细节在哪里?没有可操作的细节,调控必然流于形式,而炒作资本则更会以调控的失败为价格上涨的借口,扩大泡沫空间,最终加快其破灭的步伐。自9月以来的种种迹象表明这个发展势头已经开始。

鉴于此,我想用一组3篇文章给国家的调控细节提出建议。

第一篇:《2008年中国的国民阶级结构分析》,已经完成,国庆前上博。

这篇是这一组文章的基础,解决的细节问题是“市场分级”。

“市场分级”能达到的效果是明确市场级别及其规模,为第二步澄清现在房地产市场的混乱状况建立框架。

第二篇:《2010:中国居住类房地产神话的终结》,完成了60%。 11月15日前上博。

在《2008年中国的国民阶级结构分析》所建立起来的全国整体市场及市场分级的基础上,进一步分析房地产业本身的市场状况,通过分析其市场分级、各级别的市场对应的产品及每个级别的市场有多大的规模,从而分析出我们现在在哪些级别的住房市场存在巨大缺口,而在哪些级别的住房市场不仅已经严重供大于求,房产空置严重,而且因为资本恶意炒作的缘故,价格与价值严重背离,从而推翻目前社会上喧嚣尘上的“刚性需求”谬论。并在本文中产生房地产调控的基本细节。

第三篇:《凤凰涅磐:中国经济的2011-2015》,待完成。2011年元月1日前上博。

随着调控细节的深入,房地产炒作资本将逃离市场,而炒作资本其本身其实并不大,最大的资本源自银行借贷,随着房地产炒作资本逃离,银行业必将承担越来越大的压力。房地产调控完成之后,中国的经济必然在短期内放缓。问题:我们现在是需要注资拉动经济(实际上只能拉动“经济指标”),还是趁机停一下匆匆的脚步,整顿市场,完善机制,以避免“房地产经济”的现象再次发生?第三篇将给出我个人的建议。

而自1637年的荷兰郁金香危机,一直到上世纪末的日本房地产泡沫危机,所有的先例都告诉我们,如果市场缺乏监管,任由失控的资本任意炒作,其最终的结果只可能是整个国民经济的整体崩溃。现在中国已经是世界第二大经济体,那么中国的经济崩溃,无疑必然是下一论地球经济危机的开始。如果我们现在不能压制住房地产的泡沫,我估计这样的结果会在2015-2018年之间成为现实,那样对我们中国的经济发展无疑将会是一个致命的打击。

现在的关键是,我们的政府已经很明确房地产泡沫发展的危险性,并且有坚定的控制决心。问题是,政策可以出,但是,可操作的细节在哪里?没有可操作的细节,调控必然流于形式,而炒作资本则更会以调控的失败为价格上涨的借口,扩大泡沫空间,最终加快其破灭的步伐。自9月以来的种种迹象表明这个发展势头已经开始。

鉴于此,我想用一组3篇文章给国家的调控细节提出建议。

第一篇:《2008年中国的国民阶级结构分析》,已经完成,国庆前上博。

这篇是这一组文章的基础,解决的细节问题是“市场分级”。

“市场分级”能达到的效果是明确市场级别及其规模,为第二步澄清现在房地产市场的混乱状况建立框架。

第二篇:《2010:中国居住类房地产神话的终结》,完成了60%。 11月15日前上博。

在《2008年中国的国民阶级结构分析》所建立起来的全国整体市场及市场分级的基础上,进一步分析房地产业本身的市场状况,通过分析其市场分级、各级别的市场对应的产品及每个级别的市场有多大的规模,从而分析出我们现在在哪些级别的住房市场存在巨大缺口,而在哪些级别的住房市场不仅已经严重供大于求,房产空置严重,而且因为资本恶意炒作的缘故,价格与价值严重背离,从而推翻目前社会上喧嚣尘上的“刚性需求”谬论。并在本文中产生房地产调控的基本细节。

第三篇:《凤凰涅磐:中国经济的2011-2015》,待完成。2011年元月1日前上博。

随着调控细节的深入,房地产炒作资本将逃离市场,而炒作资本其本身其实并不大,最大的资本源自银行借贷,随着房地产炒作资本逃离,银行业必将承担越来越大的压力。房地产调控完成之后,中国的经济必然在短期内放缓。问题:我们现在是需要注资拉动经济(实际上只能拉动“经济指标”),还是趁机停一下匆匆的脚步,整顿市场,完善机制,以避免“房地产经济”的现象再次发生?第三篇将给出我个人的建议。