在“文人相轻”现象尚未绝迹时,书画家若想得到同行们的一致好评,不是件太容易的事。

然而在重庆书画界,只要提起国画家李砚先生的名字,熟悉的人都对其赞赏有加。大家不仅赞赏他的书画艺术,更多是称赞他的人品。为了探究李砚先生个人品牌美誉度打造的秘密,我对其进行了近三个月的“跟踪”,真正见识了他的思想品格和不俗的人生境界,我觉得可以用六个字概括李砚先生:大爱、大舍、大得。

李砚先生出生在一个普普通通的工人家庭里,其父亲是远近闻名的长寿星,一直活到104岁才安然离去。而老人生命的最后几十年,则一直由李砚先生侍奉。其间虽然也经历了很多旁人无法体验的困难,但得到了别人永远无法体味的成就感和幸福感。把老人侍奉过百岁,这绝不是有点孝心就可以做到!还需要崇高的“大爱”精神和高度的责任感。

难得的是,李先生没有把他的大爱和责任只给于家人,而是还不断地释放给书画同道,乃至社会。

许多人都应该记得,1995年新春时,川、渝两地26位著名书画家聚集重庆解放碑广场,搞了一场规模空前的“’95·春节国花颂”大型现场书画活动。那场活动的可贵就在让高雅艺术走进了民间,让普通市民有了“低价收藏”著名画家作品的机会。如今,名家们当年在会上创作的作品每一件都价值不菲,许多人想起来还是津津乐道,都说“捡了耙和”(重庆方言,“占便宜”的意思)。在那场活动中得到名家作品的人都在享受收藏的喜悦,可很少有人知道李砚先生为此的付出。因为当年许多商家还没有今天的广告意识,很少有人乐意掏钱赞助活动。为筹措活动经费,李砚先生费尽了周折。后来,活动大获成功,引起了四川省、重庆市两级领导的高度重视,先后有20多家媒体报道了活动的盛况。当时的重庆市副市长窦瑞华、四川省文联主席李焕民等人都为活动题了词。时任中共重庆市委副书记的腾久明听了有关汇报后,也称赞他们“办了件好事”。可是,当有新闻媒体采访时,李砚先生却极力把其他画家往镜头前推,主动把成名的机会让给别人,让一批中、青年画家在那次活动上脱颖而出。在以后近十年里,李砚先生又多次组织举办大型书画活动,又陆续成就了多位书画名人。

李砚先生还有一个令人敬佩之处——大舍。因为家庭历史原因,李砚先生藏有不少古玩。平时若有朋友看到他的藏品,只要略一流露出喜爱,他立刻就慷慨相送。平时,他还很喜欢参加慈善机构的拍卖活动。几十年来,他送出和捐出去的古玩数量相当多。别人听后都替他惋惜,而李先生却总是一笑了之。

“舍”和“得”是辩证关系,有舍必有得,这是自然规律,也是人生规律。这个规律在李砚先生的生命中再次得验证。因为他敢于舍,所以他注定会有“得”。那么,他都得到什么了呢?

作为一个普通人来讲,他得到的是同道的尊重和好评,这远比物质和金钱珍贵。作为一位书画家来讲,他得到的是独到的艺术理念。

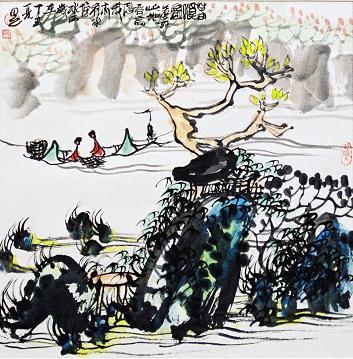

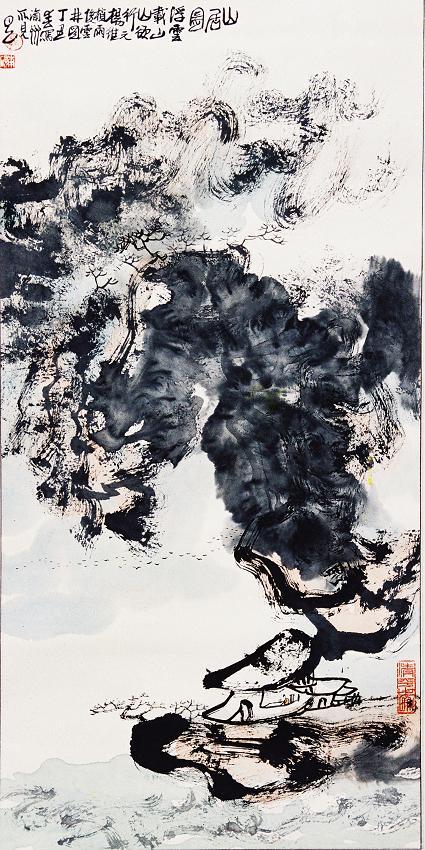

李砚先生擅画山水,他的理念就是八个字:行神若空,行气如虹!意思就是说画家在创作时思想一定要彻底放松,如天马行空,不要受任何约束;还有,山水作品一定要有气势,如贯宇之虹,要有强劲的震憾力。理念独到,作品自然超凡脱俗。观其作,果然是气势磅礴,视野高远,给人带来荡气回肠之感。即便是描绘耕读、闲钓、抚琴之类的画作,仍不失恢弘之气。我想,若不是心灵长年在大爱、大舍中滋养,是无法祭出如此大气的,这才是先生真正的“大得”。

李砚先生还有一段值得骄傲的经历——曾在部队服役。所以,他的很多行为也体现了军旅精神。例如,时刻想着成就别人,就是解放军“见困难就上,见功劳就让”精神的再现。此外,他强烈的使命感也是军旅精神的真实体现。李砚先生和病魔搏斗了数年后终于康复,在同道们诚恳邀请下,他再次担任重庆中国诗书画研究会的会长。他和其他会领导一道制定了“传承、创新、和谐、共进”的办会方针,努力要把研究会办成具有强大品牌影响力的艺术团体,并利用这个平台成就更多的书画名家。

我相信李先生一定会不辱使命,会把研究会办得更好,会把大爱精神和军旅精神传播得更广、更远……(徐立萍/文)

李砚先生作品