从重庆政要回避“重庆模式”说起

(原创:应学俊)

新华报业网2012年1月12日报道:2012重庆“两会”期间,新华社、人民日报、中央电视台等二十多家媒体组成“知名媒体看重庆”采访团来渝采访。香港商报记者邓明宇向薄熙来提问:“对‘重庆模式’,有人总结为政府主导与市场经济有机结合,您怎么看?”薄熙来说,我们从没提过什么“模式”。如果说重庆的发展有什么特点,没别的,就是老老实实按中央要求,把民生导向的路子走好。改善民生是“三个代表”的重要内涵,是科学发展观的本质要求,“三个代表”强调,要代表最广大人民的根本利益,而科学发展观的核心就是以人为本。应当说,薄熙来书记如此说基本是实事求是的,是有些靠谱的。重庆的发展实践其实就是“中国模式”下地方探索尝试中的个案之一,某些做法在直辖市当中兴许可以作为一种参考或尝试借鉴,重庆的发展探索并非有别于“中国模式”的其它什么“模式”。从社会科学以及社会发展实践的角度,是不可随便轻言“模式”的(这就是人们常常对“中国模式”一说也提出异议的原因)——因为“模式”的简约定义起码是指“某种事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式”,更不用说“模式”在社会科学领域中的认识论定义。

● 重庆政要曾经并未回避和否认“重庆模式”

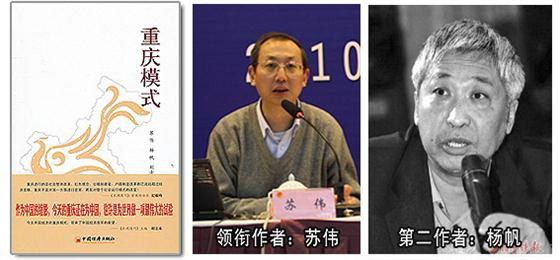

实事求是地说,“重庆模式”应当是媒体、学者说得更多。比如地处重庆的西南政法大学苏伟教授就是《重庆模式》一书的领衔作者。

但这样说,并不意味着重庆官方内心就决然不同意这样的说法。因为除了最近薄熙来书记的表达,我们从未看到薄熙来书记专门就这个问题发表过讲话或文章纠正媒体的说法。这使笔者联想到,正如毛泽东也从未要他的子民山呼“万岁”、“万寿无疆”,甚至也说过不喜欢之类的话,而真正面对广场上几百万人狂热地山呼万岁时,当面对曾送到他案头的文件山呼“万岁”已成为固定的文件格式时,还是颇感受用的。从未见毛泽东下令不允许别人对其山呼万岁。

君不见,《重庆模式》一书的第一作者苏伟教授就是中共重庆市委党校《探索》杂志主编、重庆市(马克思主义哲学学科)学术技术带头人、重庆市邓小平理论研究会副会长,是中共重庆市委组织部表彰的100名“重庆市优秀专业技术人才”之一,这样的身份未必可视为一般学者吧。中共重庆市委党校网站院校在简介开头直言:“中共重庆市委党校、重庆行政学院是在中共重庆市委、重庆市政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是市委、市政府的重要部门。”而作为市委党校的《探索》杂志主编领军撰写《重庆模式》一书,这样的大事,重庆市委不可能不知晓,薄熙来书记更不可能不知晓。所以此书的撰写和正式出版发行大概是不能视为一般民间学术行为的。而且,苏伟教授不止一次应外地邀请前往北京、上海、广西等地宣讲和介绍“重庆模式”。重庆市委党校既然“是市委、市政府的重要部门”,薄熙来书记却说“我们从没提过什么‘模式’”,这就显得过于牵强了。

君不见,距今一个多月前的2011年11月26日,重庆市委党校与西南政法大学联合举办“重庆模式与中国特色社会主义”学术研讨会(据中共重庆市委组织部主管、中共重庆市委组织部、市委当代党员杂志社联合主办的大型地方党建网站“七一网”载文报道),不仅有重庆乃至北京高端学术研究机构、学者出席,重庆市委宣传部杨清明副部长也出席了研讨会。报道称:与会学者就“重庆模式”的内涵、意义、发展展望及其与中国特色社会主义的理论与实践的内在关系,以及中国特色社会主义理论研究的重大问题等,进行了深入、全面、热烈的讨论和研讨。

而且,就在这次研讨会上,重庆市委宣传部副部长杨清明详细介绍了五个重庆建设、唱读讲传、三进三同、大下访、结穷亲,缩小三个差距,促进共同富裕等各项发展和建设政策和措施。他说,重庆的很多做法尚属于经验层次,需上升为学理层次,重庆模式是否具有普世价值,从而在全社会推广,还需专家学者们的论证和探讨。希望学理支撑能够转化为路线、纲领、方针和政策,成为推动重庆发展的强大物质和精神力量,将各种理论成果转化落到实处,为重庆以及中国经济社会的发展作出应有的贡献。(据西南政法大学政治与公共事务学院网站报道)。我们不明白,难道宣传部长是以个人身份出席研讨会的?

君不见,新华网2010年04月21日在《黄奇帆:按照重庆模式西部可以打败长三角》一文中记述黄奇帆的话:“这个模式西部是可以学的,按照重庆这个模式西部是可以打败长三角的。”谁能说重庆政要从没提过什么“模式”呢?

君不见,2011年5月20日《重庆日报》以“黄奇帆向日企推介重庆‘模式创新’”为题,报道了黄奇帆的系统讲话:“重庆不仅有中国内陆最好的软件、硬件投资环境,而且,重庆根据国际市场规律,根据市场经济要求,不断与时俱进地进行制度改革调整、模式创新,使重庆的经济体系……”(见重庆两江新区党工委网站)这样的稿件、这样的新闻标题,不可能未经黄奇帆市长审阅就擅自发表的,《重庆日报》可是重庆的党报。

我们能说重庆官方在心底里真的不认可“重庆模式”这一冠名吗?诚如是,重庆官方应拒绝参加此类研讨会才对,重庆官方报纸应该过滤这类提法才对,党报不是民间小报,重庆市委对党报依法具有领导和监管权和领导责任。如果说民间学术机构有学术研究的自由,而作为中共重庆市委的领导则是应当服从党的决议和纪律的。既然薄熙来书记以及市委都不认可这一说法,宣传部长怎么能出席“重庆模式”的专题研讨会?怎么能使用“重庆模式”这一概念?怎么能邀请专家进一步“论证和探讨”并希望“转化为路线、纲领、方针和政策”?黄奇帆市长怎能向日企推介重庆“模式创新”且为重庆党报《重庆日报》报道?这是否有违中共政治宣传管理常规和他们的组织纪律?

所以,我们只能说薄熙来、黄奇帆出于某种考虑,开始明智地回避“重庆模式”这一政治冠名,而并非从根本上从来不同意、不接受它。正如我们不能凭毛泽东某个时候的只言片语就断论毛泽东从来就是反对子民山呼万岁的。重要的是实际状况和结果。

● 重庆政要回避“重庆模式”这一冠名是明智的,亡羊补牢也许为时未晚

诚然,重庆政要回避“重庆模式”这一政治冠名自然是明智的,因为在中国大地上,在历经30余载改革开放探索在客观上已逐步为人熟知和认可的“中国模式”之外硬是弄出别的一个什么“模式”,这实在不大合适,给人以另起炉灶之感——而事实上,在坚持共产党一元化中央集权领导的体制下,历来要求“紧密团结在以×××为核心的党中央周围”,重庆发展的实践也只能是“中国模式”下不断落实中央宏观要求的一种正在进行时的地方探索,是地方政府落实中央关于打击黑恶势力、保障民生、缩小贫富差距一系列要求的具体实施方案(最近薄熙来书记自己也是这么说的),并没有形成什么新的“模式”,与改革开放30多年实践中形成的被称为“中国模式”的总体特征没有本质区别——倒是唯有有些过了头的“唱红”和“唱读讲传”有点“特色”,且“唱红”中夹带了一些歌颂文革路线的内容;打黑肯定是符合中央一贯要求的,但重庆“打黑”的实施在执法程序的严肃公正方面也未必没有值得认真反省之处。如果说重庆的发展实践有一些成功或可取之处,能称之为“经验”也就很不错了。

果然,在中共十八大召开前的2012年1月11日,中国共产党新闻网发布了一篇题为《“重庆探索”比“重庆模式”更重要》的文章(见1月11日中国共产党新闻网)。所谓“重庆模式”终于换装为“重庆探索”。这是明智的,这是需要的,是一种正本清源,与重庆在两会期间薄熙来的表达遥相呼应。看来,《重庆模式》一书的冠名似乎早了一点,至少书名起得有些欠考虑;或者说,薄熙来书记此话说得晚了点?要不就是某些身为党校官员的学者竟然“不听话”?不得而知。

毕竟,对于官方来说,不论从政治的角度或学术的角度细细一想,“模式”在学术概念上的界定是明确的,不是如一般媒体那样可以随便冠名的。究竟什么是“模式”?简单界定是“某种事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式”。而在社会科学范畴,“模式”的理论界定,则是指一种认识论意义上的确定的思维方式,是人们在生产生活实践中经过积累的经验的抽象和升华。简言之,就是从不断重复出现的事件中发现和抽象出的规律,是解决问题形成经验的高度归纳总结。只要是一再重复出现的事物,就可能存在某种模式。——由此可见,动辄简单地把正在尝试、似乎成功或有可能成功的实践称之为“模式”,实在是一种理论上的极大误解,且极易引起社会实践的混乱。

至于重庆政要高调宣示“重庆探索是为中国新一轮改革发展探路”——窃以为有这样的雄心壮志固然可嘉,但能否成为事实,这将有待实践和时间的检验,因为幅员辽阔的中国大地上直辖市就那么几个,在不能得到如重庆那么多优惠政策和巨额中央投资的前提下是否能按重庆探索的路径去走,这恐怕也是个值得研讨的课题;而占地方GDP75%以上的固定资产投资如何实现可持续良性发展,如何避免产能过剩等等一系列极有可能出现的问题,连国家也在“摸着石头过河”。

因此,所谓“重庆模式”实际上是不存在的,重庆的发展也许可以总结出一些经验,有的也许对其它地区有参考和借鉴意义。而不论是所谓“重庆模式”、“重庆探索”抑或“重庆经验”,不断反省,不断及时修正肯定会存在的失误而完善自己,这才是正确的选择。不能一听到某些批评意见便笼统以“不怕别人说三道四”处之,甚至不屑一顾,讳疾忌医,这其实是很不明智的。因为有些批评意见有许多是言而有据的,并非皆为一派无中生有的胡言。从重庆的良性发展来说,避开“重庆模式”这一冠名,有助于跳出“重庆模式”这一人为理论窠臼的束缚,可谓亡羊补牢犹未为晚;而好好反省重庆发展实践中明显的失误,进一步把重庆的事情办好,真正做到能长久地为重庆人民造福,同样更是亡羊补牢的一件好事。□

【相关链接】“重庆模式”是否存在?问题何在?