今年二季度以来,受国内经济疲弱、猪肉价格持续回落、国际能源价格下跌等因素影响,CPI同比快速下滑,8月CPI同比增长2%,维持在2010年1月以来的较低水平。但进入9月以来,商务部监测的粮、油、肉、蛋价格出现上涨苗头,超市里一袋25公斤的大米上个月售价还是135元,现在已经涨到160元,引起了消费者的恐慌。同时,美联储QE3和欧洲央行OMT的出台也引发了很多有关通胀的猜想。在中国经济仍处于收缩到复苏的过渡阶段,过分担忧通胀是否为时过早?若此时不及时下调存款准备金率,下一轮通胀到来时,存准率难道要从20%向上起步?

下一轮“食品通胀”高峰约在2014年

食品在统计局CPI核算中的权重达到30%左右,其中重要性最高、波动幅度最大的猪肉价格对整体CPI读数的影响举足轻重。历史数据表明我国典型的“猪周期”持续时间约为3年,这也符合“猪价上涨-能繁母猪补栏-配种-产仔-仔猪生长-生猪集中出栏-猪价回落-能繁母猪淘汰”的正常养殖周期,我们认为始于2010年4月的本轮猪价周期将于明年年中见底。

首先,当前生猪存栏量与去年同期基本持平,远远高于2009、2010年水平。相对于受到短期收入水平和长期饮食结构迁移影响而增长日趋缓慢的猪肉消费需求,当前生猪供给量仍然偏高,后续存在较大供给压力。

其次,当前能繁母猪存栏量居高不下,接近历史最高水平,而猪肉价格自去年8月份以来下跌已达1年(8月仅有微幅反弹),母猪存栏与猪价出现历史上罕见的背离,这预示着生猪产能的相对过剩将促使猪价进一步下行,然而从淘汰能繁母猪到生猪出栏量显著回落需要较长的传导时间(一般在5个月左右),这极大制约了中短期内猪价反弹的空间。

最后,微观层面上养殖户的盈利状况决定了宏观上猪肉价格的波动周期。当前养殖户自繁自养头均盈利水平已经由高点的600元下滑至接近零盈利,但猪粮比距历史低点仍有一定差距,而且依据历史经验,新一轮猪价上涨周期开启前养殖户均需经历4-7个月的亏损退出期。

尽管中秋国庆假期期间猪肉需求量将会阶段性提高,但历年猪价在此期间的季节性表现并不显著,9月高频数据也显示猪价短期反弹乏力,由于明年春节时间较晚,我们预计今年年内猪价难以出现显著回升。依据传统的周期规律,猪价将在明年下半年逐步攀升,并于2014年年中达到又一轮高点,若遭遇疫病等供给冲击,彼时猪肉价格可能上涨到每公斤40-50元。

大宗农产品不会构成太大的通胀压力。我国小麦、大米、玉米等主要粮食品种自给率较高,受海外市场波动影响较小,价格主要取决于国内供给,今年秋粮有望实现历史性的连续9年增产,供给形势稳定,预计未来粮食价格仍将平稳运行。

QE3对当前国内物价的影响微乎其微

美联储近期出台的QE3再次激起了很多人对于“输入性通胀”的担忧,而事实上大洋彼岸的货币宽松对中国物价的影响微乎其微。首先在全球经济仍处于低迷阶段的经济背景下,无论是原油还是铜的价格上涨都是欧美经济所不能承受的。而在中国钢铁严重过剩的背景下,铁矿石的价格也不具备上涨的条件。

退一步讲,即便大宗商品市场出现超预期的大幅上涨,其对国内通胀的影响仍然可控。以油价为例,一方面国际油价波动通过成品油调价直接影响CPI中的交通通讯分项,另一方面,作为日化用品、服装鞋帽等众多消费品的上游原材料,油价的大涨从逻辑上势必对众多下游产成品的生产成本和销售价格造成普遍影响。然而我们经过研究发现,油价波动对国内通胀的影响远比想象中小得多。首先,现行成品油定价机制的特点决定了国际油价的波动向国内的传递存在一定的时滞,同时在幅度上也大打折扣:2009年1月至2012年7月,WTI原油现货价格上涨110%,而同期国内汽油零售均价仅上涨40%,这使得油价波动对CPI月环比的直接影响始终在0.05%以内。另外,以石油为最终原料的产品生产链条普遍较长,每一个生产环节中原料投入比例所决定的成本价格传导系数的累积效应、企业生产效率的提升和利润水平的缩窄等因素共同作用,在很大程度上冲抵了油价大幅波动的影响,近几个月环比持续下降的鞋帽价格分项便很好地说明了这一点。铁矿石、铜材等其他大宗原材料,对下游产品的价格冲击也会受到进口比例、原料成本比例、产业链长度、劳动生产率提高等因素的影响而削弱。

总结而言,海外原材料价格上涨15%,对中国CPI影响只有0.5%,因此所谓QE3对国内物价的影响的担忧纯属“杞人忧天”。

今年物价无忧,明年中期通胀抬头

多年来,影响中国CPI走势的两大首要因素可以归结为以“猪周期”为代表的食品价格波动和劳动力成本推动的价格持续上升,前者直接影响着消费者对物价的感受,并可能造成CPI短期内的大幅波动,后者则决定着CPI长期内的变化趋势。另外,海外大宗商品价格的剧烈波动也可能会通过推升燃料成本等方式对国内物价造成短期扰动。

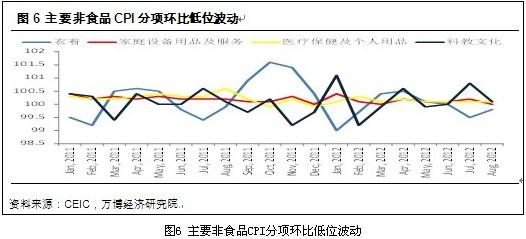

基于前文对国内猪肉和粮食价格走势的判断与测算,我们认为在明年年中之前食品价格环比不具备明显反弹的基础。与此同时,受制于低迷的需求,非食品CPI中的家庭设备、衣着鞋帽等分项环比数字仍将维持在低于历史平均的水平,直到经济(尤其是消费)出现明显改善迹象,这进一步降低了通胀再度失控的可能性。另外,QE3可能造成的“输入性通胀压力”微乎其微。综合各方面因素,今年余下的时间里CPI的波动中枢将进一步下降至略低于2%的水平,全年CPI将从去年的5.4%大幅下降至2.5%左右。进入2013年,不超过0.5%的翘尾水平将使得CPI在明年上半年继续保持低位,此后随着猪价的回升、需求的复苏和货币投放效果的显现,新涨价因素的积累可望使得CPI进入平稳上行周期,但全年平均水平不会超过3%。不过较低的物价水平不会长期保持,预计我国物价指数将在2013年中期开始起步回升,并可能在2014年中期迎来下一次通胀高点。

货币政策放松刻不容缓

当前中国经济正在经过“刘易斯拐点”,东部地区“民工荒”现象屡见不鲜,低端劳动力成本随着供给的减少在长期内逐步抬升将是大势所趋,我们测算得出未来几年劳动力成本的趋势性上涨每年将贡献约2%的CPI增速。在此基础上考虑到中国经济仍然处于较快增长阶段,5%以下的通胀水平都是可以接受的,低于或者接近2%的CPI水平反而说明经济存在通缩的隐忧,需要采取扩张性的货币和财政政策加以应对。当前国内经济深受需求不足的困扰,包括工业产品在内的更广领域的价格水平仍在下降,不仅无需过度担忧食品价格短期反弹或者全球流动性放松造成输入型通胀的风险,反而应当及时出手防止通缩的蔓延。

宽松的货币政策无疑是应对通缩的首要手段。今年以来央行分别两次下调基准利率和存款准备金率并未达到显著刺激信贷规模的作用,1-8月企业部门新增中长期贷款同比大幅下降22.8%。新增信贷增长乏力影响货币派生,而外汇占款的持续负增长则直接影响经济体中基础货币的投放。今年以来外贸顺差、海外直接投资增速的减缓、企业结汇的减少导致作为货币派生主要渠道的新增外汇占款大幅下降,1-8月累计新增外汇占款仅相当于去年同期的10%,8月份负增长174亿元更是大幅低于市场预期,在很大程度上对冲了央行适度宽松货币政策的效力。基础货币断流和货币派生受阻直接造成M1、M2增速持续徘徊于有数据统计以来的最低水平,对中国经济复苏进程造成了严重阻碍。在宏观经济未现好转、国内通胀可控的环境下,决策层在“预调微调”基础上进一步加大货币信贷投放力度刻不容缓。

纵观央行各类货币政策工具,逆回购、央票等公开市场操作工具尽管灵活但力度有限;基准利率继续调整的条件已经成熟,但囿于房地产调控政策制约,降息的空间不会很大;而存款准备金率仍然处于历史高位,具有较大的调整空间,我们认为从现在到2013年中期CPI重新攀升之前,中国的存款准备金率应尽快降低到15%以下,否则下一轮通胀一旦开始,中国的存款准备金率难道要从当前的20%向上起步?

存准率应尽快降至15%以下

评论

编辑推荐

12 views