说到企业战略的制定,人们很容易想到全球竞争力策略大师迈克尔·波特于上世纪80年代提出的五力分析模型,这五力分别是:供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力以及行业内竞争者现在的竞争能力。五力的不同组合变化会最终影响行业利润潜力的变化,能够帮助企业有效自己竞争环境,因而在全球企业界产生了深远的影响。

迈克尔·波特在1983年与一群企业家创立了摩立特集团,专门为企业主管和各国政府提供策略性的咨询服务。然而在经历近30年的暴起及衰落之后,摩立特集团于上个月(11月)7日向法院申请破产保护,之后将再由纽约德勤管理顾问公司收购。

波特自己提出的理论却未能拯救自己的公司,这引起了业界的广泛关注,难道诸如“竞争五力”的波特理论真的已经失效?这或许留待更多的实践去验证。在此,我想说的是,既然人们将波特理论归属到红海战略一类,说明其重要作用更多体现在企业创建之初,而在企业成熟后寻求蓝海领域时,就需要其它理去指导。

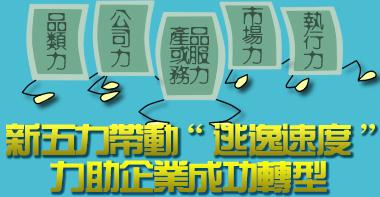

在引导企业摆脱过去成功造成的拉力,转向新的成长轨道方面,理论也是相当丰富的。最近,全球知名策略顾问、思想家杰佛瑞·摩尔,在其《换轨策略》一书中提出了新的五力竞争理论,旨在帮助企业一步步创造“逃逸速度”,奔向全新的领域。

摩尔曾经撰写了许多脍炙人口的书籍,如《龙卷风暴》、《跨越鸿沟》等,书中诸多观念业已成为科技管理及高科技产业经营的显学,也是许多公司在内部进行策略规划与产品上市策略的重要参考。因而,他的新五力竞争理论值得去探析。

企业转型的瓶颈在哪里

先来分享一个小故事。

网络上流传着中国伟大音乐家谭盾的故事:他刚到美国去留学的时候,与大多数留学生一样,都得利用课余去做点零活,如到餐厅去洗盘子,甚至到街头去卖艺。对于卖艺而言,地点是决定收入高低的重要因素,当时他发现银行门口是最佳的地点,因为那里人潮众多,而且人们出手都比较大方,和他一同的还有一个黑人琴手。后来,谭盾赚足了钱便毅然决定离开那个“赚钱的地方”继续深造。

十多年后,谭盾已然功成名就。有一天,他回到当年的那个银行门口,那位黑人琴手依然还在卖艺。两人寒暄一阵后,黑人琴手问谭盾现在在哪里卖艺,谭盾说在某一知名的音乐厅,黑人琴手接着问了一个令谭盾哭笑不得的问题,“那里的门口也是一个赚钱的好地方吗?”他不知道眼前的谭盾已是国际知名音乐家,经常受邀在知名音乐厅登台献艺。

其实,不论是个人或企业都有可能遇到那位黑人琴手的情况,即死守着所谓的“赚钱的好地方”,而不愿去做出一些改变。与之同时,又有多少企业与个人期望可以像谭盾一样成就更大的事业,但他们为什么没有成功,原因就在于舍不得放弃那一块赚钱的好地,固步自封了。

说到企业的转型,其瓶颈往往也在于陷进了过去成功的自我惯性中,无法以崭新的思维面对环境的挑战。看看那些成功转型的企业,如IBM就是勇于扬弃过去卖硬件计算机的思维,才能在全新服务的营运模式中找到生机;反观化学影像巨人柯达,在数位时代的冲击下也努力掌握关键技术,却仍无法跳脱过去以高垂直整合、耗材赚钱的营运模式,终被淘汰。

是的,这说起来还是理论,大家也都知道破除过去成功的惯性是转型的关键,但如何具体行动去大破大立,迈向全新的未来呢?或许摩尔的新五力竞争理论能够提供解答。

何谓新五力竞争理论

一般来说,企业的资源配置是依据传统的预算编制过程,即由公司往年的营运状况决定未来的营运支出。长此以往,要跳出这种惯性循环的固有框架难度较大。反之,如能启动新的预算编制过程,确保公司各个方面得到公平且彻底的检视,就能有新的发展方向与布局。

摩尔认为要加速逃离过去,企业首先要掌握“品类力”,要狠下心丢掉那些缺乏成长空间的产品,对准高成长产品去投入资源。例如,苹果从推出合法下载的随身听iPod,到结合众多软件创造各不相同手机的iPhone,甚至到改变使用习惯的平板计算机iPad,这些品类显然迥异于苹果过去的计算机,成为引领时代潮流的明星级产品。这种“踏进新品类”和“退出旧品类”的能力,正是苹果的转型成功的原因所在,反观康柏、惠普、戴尔等现今都还停留在计算机相关品类,经营状况与苹果相距甚大。

企业需要的第二个力层是“公司力”。所谓的公司力是指在不同品类中,相对于竞争者、上下游厂商,公司拥有较高的谈判议价力,通常这种能力来自于市场占有率或垂直整合力。“公司力”能够引导企业认清自己的竞争对手,并投入最大的资源强化核心差异,让绝大部份客户买帐。还有苹果为例,其在不同品项上具有较高的市占率与毛利,故而也就具有较高议价力,可以透过产能占有方式限制竞争者成长;另一只智能手机销售巨头三星则是透过高垂直整合模式,借由关键零组件自制的方式,提高其议价力的。事实上,公司力的提高通常需要大量的资源投入,尤其对过去所不熟悉的领域,投资存在信息不对称问题,这于企业而言是一大挑战。

企业需要的第三个力层是“市场力”,这是借由企业在某一品类或区隔内的公司力所取得的能力,可协助企业找对池子打进新地域或打败领导者,积小胜成大胜,逐步脱离过去的束缚,做这个池子里最大的那条鱼。例如,微热山丘的凤梨酥,一直坚持使用台湾土凤梨作为内馅,凸显其忠于原味的天然精神,深得食客喜爱。而对于大多数企业而言,市场力的维持必须得不断推出新一代的产品,因而创新是永不落幕的话题。

这种不断创新推出新产品的能力,在摩尔看是一种“产品或服务力”,也是竞争力层的第四个力量。在国际上,不乏许多热销产品,也让相应的这些公司在当时拥有超凡的市场力,如摩托罗拉、台湾黑松沙士等,然而因为缺乏下一代引领风骚的产品,他们终究起伏不定。究其原因,不外乎是明星产品太热门了,为维持其地位就把最多的资源投入其中,但随着产业变迁一旦明星产品失去光环时,企业就突然发现没有足够的资源与时间来培养新的产品而慌张了,最终的结局是企业的衰退或淘汰。

企业要掌握的最后一个力量是落实“执行力”。企业在厘清策略方向后最重要的挑战,即如何抵抗组织惯性落实改革。执行力就是从改变的动态过程着手,引导企业在恰当的时间调整成合宜的组织结构,一步步落实创新设计,将资源置于最重要的项目上。这需要企业领导者坚毅的意志力来贯彻,而有趣的是传统执行力愈强的公司对现有业务的惯性是最强的,因而也是最难转型的。

理论实践需讲究招式

其实,摩尔提出的这五种力层是一个矢量的概念,并不是各自独立的,需要将五种力量进行有效的结合,并恰当选择书中提供的十三种工具,如此可以强化其综效,加速企业发展,但若操作不当,可能会得到反综效。为此,执行不同力层的步骤以及相应的招式就显得尤为重要了。

在选择执行五种力层步骤时,首要的是能辨认目前的困境何在,并依此决定是要要从执行、愿景还是策略着手,展开相应的脱逃阻力的计划。例如,企业所处的市场成长率稳定(品类)、市场地位也算稳固(公司、市场)、只是有点不上不下的,说明其策略与愿景并没有重大的缺陷,只是在执行换轨策略方面的力度不足,此时就该先从执行力着手,利用相应的执行力工具,确保所设定的目标能得到彻底有效的执行。

又如,企业的市场地位节节败退、成长率也在逐渐显现出衰退的迹象,则说明企业需要全新的愿景,此时就应该从品类力与公司力着手,以全新的观点找到新的发展机会,并重新定义公司的理念。

举一个案例。目前台湾的许多医疗院所,都面临着健保给付不足的问题,他们便开始透过各种策略创新,重新定义医疗院所的愿景,或是与上下游及其它企业进行结盟、或是建立自有的品牌,甚至结合旅游推出各项医美与健检的活动,让医疗不再是冷冰冰的服务,而是更人性、更差异化的高级享受,如此病患的心境变了,对自身的医治更有信心了。

关于书中的十三种工具,是为了协助读者一一落实,逐步建构换轨的能力,不至于使得理念流于空谈。因此,企业最好能针对自己所处环境透过不同工具进行实际验证,进而也可以较深刻了解过去发展的惯性,明白一直反覆牵引公司未来的发展的瓶颈究竟是什么,唯有这样,才能真正与旧引力脱勾,加快“逃逸速度”,迈向全新的领域。

金融危机影响不断深化,欧债风暴尚无停息的意思,全球经济景气依然不明朗,这对企业而言,是难以逾越的宏观障碍,但也正是破旧立新的大好时机。产业变化无常,竞争规则不断推陈出新,面对更严峻的挑战,面对经济转型的压力,以及企业升级的机遇,如能掌握并运用这五种力层观念与工具,企业或许就能从昔日“赚钱的地方”脱逃,换轨至新的竞争场域,而卖鸡蛋的说不定哪天也能转型去卖飞弹。自然,就如摩尔在书中说明的一样,任何理论都需要结合实际,并活学活用,才能发挥更好的作用,而这也是企业需要随时谨记的。