先说几句题外话,关于如何从讨论、争论中吸收知识营养的方法问题:

如果说无销量、做品牌,大多数是无事生非穷折腾;那么有销量、不做(包括不会做品牌)品牌,恐怕是鼠目寸光无大志。

同样,倡导先抓销量后做品牌的营销人,是务实;鼓吹只要销量不要品牌,尤其是否定品牌必要性的营销人,只能说是“夏虫不可以语于冰”。

朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。不知晦朔与春秋,不是朝菌与下蛄的过错,因为他们没有经历过那么长时段的生命。但如果告诉朝菌们晦朔与春秋的景象,并有很多实物(证人、照片、影像等)证明,还坚持认为没有晦朔与春秋,那就真是成了不可以语于冰的夏虫了。

人类的认识绝大部分是通过“间接知识”而非直接知识获得。对知识的态度、辨别知识真伪的方法,比接受及认可的知识本身更加重要,即掌握吸收知识、鉴别知识的能力,是个人认知成长的关键要素。

知识的最大障碍,是“以所知非所不知”的狭隘的思维习惯,即庄子所谓“天下多得一察焉以自好,天下之人各为其所欲焉以自为方”,即认知的偏狭习惯:对与自己原有认知不同观点的习惯性排斥----这是关乎知识态度、而非知识内容的“认识论”问题。

不知、知之不全、知之有误等都不可怕,谁生下来就是白天鹅?哪只白天鹅没有丑小鸭的过去?重要的是,勿因小知废大知,勿以偏言塞耳目。

生活之知(经验知识)不足,学而知之(间接知识)可以补;直觉知识不足,逻辑知识、实验知识可以补。知识的进化首先需要对知识有一个“开放、求真、证伪”的基本态度。

在《喧哗与激动》一文中,我的重点是指出“营销派”不能满足于在要销量还是要品牌问题上的压倒性胜利,而要“争夺”被4A公司、媒体派占据的“品牌理论”阵地的话语权。说句直接点的话:不要枪杆子里打出政权后,还被别人说我们不懂文化!

仓廪实,知礼节。吃不饱肚子讲文化,可以说是矫情、做派、饱汉不知饿汉饥;吃饱了肚子不讲文化,多半是庸俗、粗鄙、把浅薄当学问。套用张维迎先生的话说,前一种情况下的理论家叫无耻,后一种情况下的理论家叫无知。

无耻者通常是揣着明白装糊涂的骗子,无知者大多是把个性当真理的莽夫。无耻者靠蒙蔽忽悠无知者,无知者却要为思想懒惰造成的损失买单。

最离奇的是,无知者中还有一部分不是没有接受过教育的人,恰恰是“文化人”:人类因为知识过度导致的思维偏狭(庄子所谓“曲士不可以语于道者,束于教也”),远远比没有接受教育无知者的偏狭要更多、更严重,而且后者的迷信愚昧(偏执者+暴民)大多被前者所操纵(暴政+愚民之术)。

绝大多数较少机会接受教育的“老粗”,容易因无知而被骗,却大多不会因无知而狭隘----中国人对文化有“本能尊重”的传统。不尊重文化、读书、以及有意无意反智、鼓吹蒙昧的人,几乎都是“知识分子”,其中不乏伟人、学术大家、社会名流(现在叫“公知”)。

回到本次讨论的品牌逻辑上:品牌的无知或认识错位也会“害死猫”,与不做销量做品牌造成的灾难一样大,而且都是大企业、大品牌,如特劳特所说:大品牌,大麻烦(Big Brand Big Trouble)----不是中小企业的麻烦不多,是没来得及雁过留声就已经死亡。

品牌病,还真的不仅仅是“贫血病”(缺乏品牌意识),更是一种“富贵病”(一知半解的品牌无知)。

品牌贫血症的企业,多是只知道“卖货”,却不懂得培养客户以及提升品牌溢价。从世界商业史可以看到,没有一家不重视品牌效应(即“招牌”)、只知道算计自己“赚钱”能传至二代以上的企业。品牌的本质是顾客的信誉,如中国的同仁堂等。这是品牌贫血症者的悲哀,“无觉性”品牌无知的悲哀。

品牌富贵病的悲剧却更严重,这种悲剧却是认知偏差性品牌无知的悲剧。我们简要扫描一些品牌富贵病带来麻烦的大品牌,及品牌问题之所在----这些问题皆因品牌运作的专业性偏差导致了企业经营困局。

1、品牌无魂。

有人把“品牌之魂”叫做“品牌核心价值统帅论”。不管叫什么名称,品牌之魂就是指必须用“唯一元素”做核心的符号系统所传达的品牌精神,比如Nike的Just do it及其LOGO、字体、标准色等的符号组合。千言万语,不如一句“Just do it”,这就是耐克的品牌之魂。

体育用品品牌不仅是找体育明星代言这么简单,更重要的是品牌代表了哪一种“体育精神”。Nike、Addidas与Puma、Mizhuno等品牌的争霸战,决胜的原因是耐克与阿迪达斯更好地把握了体育精神在日常生活中的精神内涵与行为呈现,与其说篮球、乔丹成就了耐克,不如说耐克也将美国体育代表的篮球运动推广到了全世界。

反观李宁,从Everything is possible(一切皆可能)山寨阿迪达斯,到Make the change(创造改变),李宁似乎永远找不到自己的品牌之魂:李宁在推出Make the change新口号及换标之后,大传播推介的产品却是Inner Shine(内在之光)。一个男性化的、激烈地去拥抱改变、创造改变的起点,竟至于如此女性化、柔美、内省的落点上,只能说李宁在品牌之魂的把握上已经完全没头脑。

有何影响?品牌“没头脑”,市场“不高兴”:尽管李宁已经是年营业额100亿多元的超级规模化企业,2011年李宁的业绩打了个大冷颤,库存周转率、营收、利润等指标均趋向不好,有陷入耐克与安踏上下夹击的“壕沟品牌”危险。详见《李宁:超级品牌如何走出“超级烦恼”》(2011年8月作)。

2、创意打架。

品牌最核心的亮点就是创意。跨国4A公司的创意成本之高,成为中国企业品牌亮化的一个门槛,也直接成为本土品牌与跨国品牌创意表现差距的原因。但是,不善于管理创意,与缺乏创意一样产生问题:太太口服液,就是在创意过度里迷失了“品牌之根”。

每天一个新太太、做女人真好、十足女人味、调出女人好状态、 肌肤健康美……这些耳熟能详的著名广告语,是智威汤逊、达彼思、奥美等赫赫有名的4A广告公司先后推出的一个又一个堪称经典的广告创意及精美的广告表现,健康元公司在聘请代言人、广告费上更是出名的大手笔。

这些传播诉求之间存在明显的互相冲突,意味着每一轮“广告运动”形成的消费群其购买动机都各不相同,即使存在太太口服液产品的忠诚消费者,各阶段广告运动增加的消费群也会在下轮广告运动中流失。

每一个都可谓创意独特、代言人养眼、又不吝大手笔的360度整合传播,都阻挡不了太太口服液销量的下滑。太太的品牌创意不仅对提振销量毫无作用,甚至正是这些互相冲突的创意诉求导致了太太口服液的“自杀”。

问题的症结不是跨国4A们的创意不好,是太太的品牌管理失去了方向:广告亮点造成的品牌弱化,即过于出色的单点突破造成了系统品牌的整体虚弱,方向不同的创意变成了品牌自我否定的负能量。详见《太太口服液的品牌迷途》(2005年作)。

3、危险换标。

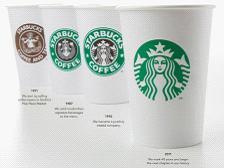

LOGO是品牌识别的核心,是劳拉-里斯新著《视觉锤》要敲打的那颗“钉子”之一。核心识别的更换,是品牌的重大事项。

2011年,星巴克在LOGO上将英文除去,只保留了简化后的美人鱼头像。对此次换标,里斯先生撰文认为违反了单一品类上建立强势品牌的品类战略。

排除新旧LOGO的审美偏好,本人认为换标体现了星巴克从单一咖啡品类品牌向多品类(牛奶、茶、咖啡杯、糕点)品牌的过渡,新LOGO代表的是一个“质量保证”,体现了星巴克战略转型。详见《从星巴克的新战略再谈品类与品牌关系》(2011年)。

2011年星巴克全球营收改变了此前5年的下滑趋势,说明星巴克多品类发展的战略方向是正确的。

换标确实也有导致“品牌过坎”的危险。

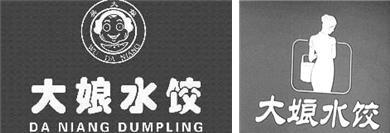

正在发生的大娘水饺LOGO更换,就引发市场的质疑:大娘水饺从一个大妈摇身一变成了个年轻少妇。

网友的点评很有意思:原先的商标吴大娘图标,面部卡通,形象可爱亲切,笑脸迎人,很符合大娘水饺的温暖企业文化。但是现在却换成了一个提着篮子的窈窕淑女,居然还屁股对着我们,脸没了,笑容也没了。很难理解大娘水饺的这种变化,难不成要把金字招牌换成姑娘水饺?

以我观点,大娘水饺原有LOGO的识别性是存在问题(顺便说一句,这是中国企业品牌识别的普遍性问题),但这种将笑脸变成背影的“革命性”换标,确实存在“步子大了容易扯着蛋”的危险。

4、传播无效。

3000万央视或1亿元就是品牌忽悠神话的破灭。最早的奥妮洗发水成为奥美中国“水土不服”的耻辱,标王门变成了“咒语门”(就像胡润百富榜被视为“杀猪榜”一样)自不必说。

5、没有风格。

美特斯邦威(及旗下的Me&City)与优衣库或ZARA的差距在哪里?没有品牌风格的随意抄袭,只能把自己变成“四不像”。美邦上市后的年报,马上反映圈钱后乱花钱的后果:因Me&City投入过大出现了巨额亏损。

6、有牌无品。

Esprit这个昔日鼎鼎大名的品牌究竟是卖什么产品?是家纺、毛衣还是时装?这个因林青霞嫁给东主邢李塬而爆红的传奇品牌,却在近10年里不知究竟要卖哪一类产品。

服装的品牌与产品的品类对应关系,倒是符合里斯先生的单一品类建立强势品牌的路径,比如九牧王Joe | One的核心产品是男裤,休闲装等就少人购买;利郎(Lilianz)是商务男正装等。

7、不懂裂变。

品牌架构即品牌组合,并非只是一个LOGO母子关系的谱系游戏,而是涉及企业战略的大思维。最著名的是汽车企业的独立多品牌架构:福特不希望捷豹Jaguar用户想到Ford,丰田不希望Luxus车主想到Toyota等。

最近的案例是阿里系,将阿里巴巴、淘宝、支付宝等分拆,通过多业务的品牌独立化,实现资本市场的多渠道融资。苏宁也采用了类似策略,从苏宁开始进入电商,就采用了“苏宁易购”这一独立品牌,显示了长远的战略眼光。反观国美将所有鸡蛋(业务)往国美Gome一个篮子里放,不仅运营有问题,用品牌架构实现业务拆分从而利用资本市场的便利性,从一开始就欠缺考量。详见《强势渠道商的电子商务战略路径》(2011年3月)。

8、多子少福。

模仿宝洁“雨伞”(一企多牌)品牌架构的农夫山泉,与采用母子品牌架构的娃哈哈,现在已经不是一个规模等级的企业。宝洁的多子多福的多品牌策略,到了农夫沙泉却变成了多子少福,在品牌架构上采用“反里斯式”单一品类单一品牌的混合式品牌策略的娃哈哈却成了中国首富。

农夫山泉的多品类分品牌战略能否成功?过去的实践证明,大失败者多(浆果奶昔、农夫茶、农夫汽茶、尖叫、苏打红茶、农夫果园等),只有小成功(水溶C100),未来要看农夫山泉能够忍受多久的市场培育时间(即有没有钱烧)。详见《关于产品4:脑残产品,行而不远》(2011年)。

品类细分,即里斯在《品牌之源》里阐述的品类分化产生品牌的逻辑,只是品牌建立的一种逻辑,而不是全部。在中国,不仅是渠道驱动大于品牌驱动的消费现实,中国人思维里重联想轻分界的思维特点,都决定了里斯的品牌观(单一品类建立品牌、品类分化是品牌之源等),仅仅适用于非常少的商品类别即品类市场。

在大多数品类市场里,采用里斯的品类战略,只会自缚手脚、错失机会。因此指责中国市场不成熟、中国消费者不理性、缺乏品牌意识等论点,恐怕犯了削足适履的教条主义幼稚病。

上述八种“品牌富贵病”还只是随手扫描。我们可以看到品牌无知并非出现在对品牌持否定观点的“极左的”销量派身上,在品牌崇拜者身上,品牌灾难也更加频繁地发生。

我们当然不会因为常在河边走、总有湿鞋者,就否定品牌建设的必要性。但这些活生生、血淋淋的品牌“事故”的背后,确实反映了一个共同的本质:品牌无知“害死猫”。

金焕民老师在马晓宇《策划师札记:何时披上品牌衣?》后留言:也许,迄今为止,并没有什么品牌理论,都是些经验之谈,或者披着貌似理论外衣的现象归纳。这正是重新讨论“销量与品牌的逻辑”这一课题的意义所在。

中国营销界在用“先销量后品牌”的中国式营销思想,破解了媒体牌不顾中国市场、企业现实的“相信品牌的力量”的忽悠式喧哗之后,确实要引导“闲钱”越来越多的企业、富二代们研究一下,品牌化产品或“无印良品”(No Logo式产品)究竟应该怎样去做?

中国营销界的下一个重要课题,是指导中国企业走品牌之路、建立强势、高价值的品牌(含企业品牌、产品品牌)。

这场“销量与品牌的逻辑”的讨论,不仅要超越要销量还是要品牌的二选一表态及其论证,还应树立以下“三坚持三反对”:坚持旗帜鲜明地肯定品牌的价值,反对将品牌虚无化的观点;坚持旗帜鲜明地辨析做品牌的正确路径与方法,反对打着品牌的幌子卖广告的忽悠;坚持旗帜鲜明地推动对品牌成长逻辑的研究,反对为品牌无知辩护的各类狭隘观点。

否则,不可以语于冰的夏虫之见,还是会大量出现,中国企业将继续承受“品牌富贵病”与“品牌贫血症”的双重困扰。