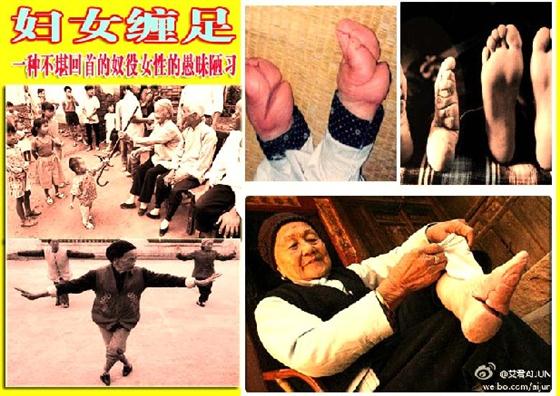

“三.八节”到了,想到了旧时对女性的歧视、奴役和压迫。妇女缠足是封建旧中国习俗,女孩到五六岁要把脚趾用裹脚布缠紧使其变形为“三寸金莲”,曾给女人肉体和精神带来巨大痛苦。“三寸金莲”也一度成传统中国对女性审美要求。辛亥革命后倡导放足,到30年代中后期缠足根除。实际我传统文化对女性而言是血泪文化,充满对其歧视和压迫—

文化也要常忆苦思甜,反思传统文化中的劣根性并引以为戒。对待传统文化我们要时刻站在今天思考昨天,站在世界发展中理性看待固有文化,让中华文化永远具时代性、先进性、进步文明性。

一个民族若无先进的主流文化价值观来引导就像荒野的纸片,失去方向,随风飘荡;就像汪洋中失去航向小船,随时有被风浪击沉的危险。一个文明的社会的主流文化价值观永远会代表着文化的时代性、发展性、科学先进性和启迪教育性,这样的主流文化价值观会是民族振兴发展之“魂—

反思传统文化中的劣根性才能更好地发扬主流文化的文明性

缠足,一种歧视女性不堪回首的愚昧陋习

--由妇女缠足陋习看倡导主流文化的时代文明价值

艾君/文

“三.八节”到了,想到了旧时对女性的歧视、奴役和压迫。那时,一些丑陋的风俗、传统礼教文化像把无形枷锁套在女性身上,曾在相当长时间里,给女性肉体和精神上带来巨大的痛苦。就说“女性缠足”这种陋习,为何能在中国社会封建社会风行上千年?不能不说与传统文化中所倡导的“三从四德”“夫为妻纲”等封建礼教有关,这些愚昧的文化观念和社会文化曾为缠足风兴起创造了社会条件。

众所周知,妇女缠足,是封建社会时的中国颇为昌兴的一种不堪回首的愚昧习俗,有“缠足遗老”之说。即,女孩长到五六岁时,家长就将其脚趾用裹脚布缠紧,使其变形固定为又小又尖的“三寸金莲”。这给那时的妇女肉体和精神上带来很大肉体和精神痛苦。所谓的“三寸金莲”一度成为当时中国人对女子审美的标准。辛亥革命后,提倡男女平等,劝告放足,女性缠足陋习始逐渐废除,到30年代中后期,幼女缠足的陋习在中国基本根除。

从一定意义上,对女性而言,中国传统文化大都是女人的血泪文化,充满了对女性的歧视与压迫,突出了男性权益。

女性缠足习俗到底始于何时?为何会冠以“金莲”为美?始终是谜。关于缠足起源学术界说法不一。有说始于隋朝,也有说始于唐朝,还有说始于五代。有人甚至称夏、商时期的禹妻、妲己便是小脚。可谓,众说纷纭,在此不去探讨。关于裹足小脚为何会被称为“金莲”?学术界也是各执一词,观点很多。有人认为,“金莲”是从佛文化莲花而来。对此观点,笔者艾君认为或许有些道理。莲花出淤泥而不染视为清净高洁,在佛门中被视为清净高洁的象征。为在社会倡导“三从四德”“夫为妻纲”等封建礼教给女人缠足赋予了“金莲”美名以表纯洁之意,包含女人裹足似乎就守本分守妇道之贵,从而达到男权至上、至高之目的,这也许就是要达到的目的之本质所在。这是古代中国社会曾架在女人脖子上无形刀剑,其突出了男性权益,从而达到按男子欲望霸占女人贞操之目的!

在封建时的旧中国,封建统治一直以家族统治为基础,由封建的宗法关系而制定的礼法条归和道德标准以及民俗文化,往往都会突出男性权益,充满对女性的歧视、奴役与压迫。实际上,我国民间传统文化中许多内容和习俗都带有一定的愚昧、低俗内容,有的还十分荒唐,这也是我们的一些传统文化难以走向世界被世界先进文化所容纳的原因之一。

新中国成立后,政府曾倡导“破四旧、立思新”,即对封建社会的传统文化采取“批判吸收”,剔除愚昧、发扬先进,一些愚昧的、封建迷信的文化曾被官方加以限制。那时,也破除了架在女人头上数千年的道德文化枷锁,开始倡导男女平等,女人获得了真正的自由和解放,也得到了法律的保护。政府的这些做法,其目的就是以世界的先进文化、时代文化来引领社会发展潮流,让我们的民族走出愚昧封建思想、意识的束缚,彻底清除那些束缚我们民族复兴愚昧的传统文化理念对社会发展的桎梏,让我们的社会走进世界文化大发展的时代,跟上世界文化发展的潮流,更加阳光起来。

改革开放后,随着文化的春天到来,我国文化的确呈现出了姹紫嫣红、异常繁荣的景象。可是,伴随着传统文化的复苏,我们有些学者、官员却陷入了民族自傲、自尊心态之中,对文化的科学性、对文化的先进性、对文化的标准性却失去了科学发展的标准,眼前全是一片浮云。封建社会中,一些带有愚昧低俗、封建迷信的内容和风俗,也被一些地方政府当成宝贝,打着“文化保护”或者“文化旅游”的旗号加以推广、扶持。例如,我国民间传统风俗中的祭山神、祭海神、祭河神、祭江神(注:祭山神、祭海神、祭河神、祭江神等民俗文化其愚昧性就在于把一切寄望神灵保佑,麻木人们对科学的信赖和探索。主要内容,就是封建社会民间为讨好江、山、海、河等各神而举行祭献仪式,往往用牛猪羊供奉,后又出现把活人敬献神灵的愚昧做法。“河伯娶妇”就是这种愚昧文化真实写照。)等愚昧麻木国人思想的旧风俗也复苏。不可思议是这种愚昧的民间风俗却得到个别地方官方的积极参与和扶持。

再例如,“祁雨习俗”(注:若久旱不雨,便请道士念经烧香、供神,村民虔诚叩拜龙王祈雨。若碰巧下了雨便唱大戏还愿。有民谣唱“老天爷爷不下雨,大枣饽饽供养你”。)以及民间请巫医治(通过许愿、驱鬼等方法治病。有的有病求“菩萨”、“仙家”,去烧香求药、取神水,害人不浅。另有“叫魂”、“冲喜”等迷信治病方法。)等陋习。这些陋习解放后,绝迹很久,近些年在有的农村又复燃,并有漫燃趋势。

对待文化发展我们也要常忆苦思甜,这才能更好反思传统文化中的劣根性并引以为戒!对待传统文化我们要时刻站在今天思考昨天,站在世界发展中理性看待固有文化,让中华文化永远具时代性、先进性、进步文明性,一旦陷入为复兴传统而复兴死胡同,那就会走进愚昧的泥坑。

艾君以往文章曾说过,“主流文化就是在一定范围时间内受到民众的广泛认可,代表着社会和时代的发展方向,能起到教育人、启迪人、鞭策人的作用,主宰并传承着社会进步、发展的文明的文化形态。”如果以艾君对主流文化的理解,结合中华民族文化的思想内涵以及特点,中华主流文化价值观,应该包含“民族精神”(含概“自尊心、自信心、自豪感”)、“爱国主义精神”、“道德荣辱观”以及“诚信和谐”。由此,我们不妨如下界定“中华主流文化价值观”,即“在一定范围时间内受到民众的广泛认可,代表着社会和时代的发展方向,能增强民族的自尊心、自信心、自豪感,能体现出中华传统美德,凸现着爱国主义情怀,主宰并传承着社会进步、发展的文明的文化价值观念!”。艾君这样去界定,是考虑到世界发展性,这是个广泛意义上的中华主流文化价值观发展概念。

众所周知,文化是一个民族的血脉,也是增进民族凝聚力、振奋民族精神的力量;更是一个民族、一个国家能够发展崛起、长治久安之魂。可见,一个民族若无先进的主流文化价值观来引导就像荒野的纸片,失去方向,随风飘荡;就像汪洋中失去航向小船,随时有被风浪击沉的危险。一个文明的社会的主流文化价值观永远会代表着文化的时代性、发展性、科学先进性和启迪教育性,这样的主流文化价值观会是民族振兴发展之“魂!

中华民族毕竟是从两千多年封建社会直接走过来的,其传统文化和民间风俗中许多都带有一定的愚昧性、落后性和封建迷信色彩,有的还十分荒唐,这也是我们一些传统文化难以走向世界被世界文化所容纳的原因之一。

主流文化价值观永远是民族振兴发展之“魂。所以,对待传统文化,我们要时刻站在今天思考昨天,站在世界发展中理性看待固有文化,让中华文化永远具时代性、先进性、进步文明性;我们要以科学发展的眼光、以批判的思维去辩证看待我们传统文化的问题;要“批判吸收”,进行“扬弃”,剔除其糟粕,发扬其精华,不能眉毛胡子一把抓啥都当成宝贝去传承发扬。反思传统文化中的劣根性才能懂得更好地发扬时代主流文化的文明性!(艾君/文,2012年2月25日根据艾君新浪微博交流整理)