基于观念范式的管理学与经济学同源性研究

本文发表于《云南财经大学学报》2011年第1期。

摘要:随着社会的发展,管理学和经济学的理论迎来新的挑战。而学术界将诸多难以用现有理论解释的新现象归为“复杂学科”,这一无奈之举是极为不妥的。范式理论是科学研究的世界观和方法论,对于任何学科的研究都可以基于学科范式及其演化的角度来深入研究。这将有助于我们准确把握学科的本质,更有利于发展学科,使得学科理论更贴近实际。本文以范式理论为指导,通过分析不同时期管理学和经济学的观念范式,认为管理学和经济学是同源的。

关键词:管理学;经济学;范式;同源性

一、引言

在关于管理学与经济学同源性问题的研究中,杨兆宇(2006)“从管理学和经济学的定义出发,对这两门学科的基本假设、研究对象的相似性进行分析”。[1]这是目前能够看到的较早提出管理学和经济学同源的文献,而其他学者大多是从这两个学科的区别和联系出发来探讨管理学和经济学问题。从大多数的研究来看,学术界主流观点一直都认为管理学和经济学分属不同学科,二者有严格的界限,但同时也存在紧密的联系。在当前,管理学和经济学的发展都面临着新的挑战,在面对现实问题时不得不求助于“复杂学科”。与其整合现有的、不同的理论来创立一门新的学科,不如找到一条合适的途径还原管理学和经济学应有的“归属”。本文首先介绍范式理论,然后从观念范式的角度对管理学和经济学的发展阶段重新定义,进而提出管理学和经济学是同源的,并对其范式的演化加以阐述,最后就后续研究方向提出了一些建议。

二、范式和学科范式

美国著名哲学家库恩(Kuhn)(1962)首次提出了范式的概念和理论,[2]之后,库恩(1974)又做了更为明确的阐述。他认为,范式实际上就是指特定的学科共同从事科学研究必须要遵循的公认的“模型”,其主要包括研究者所遵从的世界观、基本理论、范例、方法、标准等与科学研究相关的所有的东西。[2]换句话说,就是从事科学研究活动的共同立场、使用的认识工具和手段,即科学研究的世界观和方法论。作为科学活动实体的“范式”是一定时期内进一步开展活动的基础,并作为范例,提供具体的解题方式。

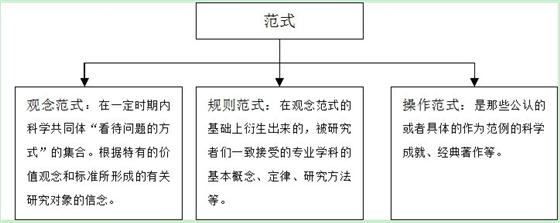

库恩指出,范式由以下三个要素构成,[2]如图2-1所示:

图2-1 范式的构成要素

库恩认为,在科学研究过程中,人们习惯运用“发散性思维”,而忽视了“收敛性思维”,但是“收敛性思维”在科学活动中也是必不可少的。“范式”的作用正在于它具有科学研究所需要的“收敛性”。库恩并没有把科学局限于某一纯粹的理性或者纯粹的逻辑的范围之内,而是试图通过另外一种方法来探索推动科学发展的社会历史和文化结构因素。他还详细论述了科学理论创新的过程及其机制,并描绘出了科学发展的动态图景:前科学———常规科学———科学危机———科学革命———新的常规科学。

总的来看,学科范式是一个由多要素、多层次内容构成的有机整体。除了理论知识外,它还包括与之相联系的哲学信仰、价值标准、研究方法等。正如库恩所指出的,范式是所有的东西“分解不开的混合物”,即范式是有特定结构和层次的系统。在该系统中,观念范式是核心,规则范式是中层结构,操作范式则成为与研究对象相联系的“外围”。在范式系统的层次机构中,观念范式是最为稳定的,它不轻易发生变化。但是,如果观念范式发生了转变,那么整个范式系统都会发生“格式塔转换”。研究库恩的范式理论,有助于磨平管理学和经济学之间的“界碑”,把握学科本质,整合学科优势,更好的发展学科,并能够使得理论研究指导实践、服务实践。

三、基于观念范式对管理学和经济学发展的划分

从库恩对范式的研究可以发现,观念范式是整个范式系统的核心。而无论是管理学研究还是经济学研究都是从对人性的假设开始的,即在基于对人性的假设的基础上,分别产生了不同的管理学理论和经济学理论。仔细研究管理学和经济学中有关人性的假设不难发现,它们很多是相通的,最多只是表述略有不同。从学科范式的角度来看,尽管各个时期管理学和经济学的规则范式和操作范式的重心有所不同,但它们有着共同的观念范式。

按照库恩的观点,科学研究不仅需要“发散性思维”的指导,也需要得到“收敛性思维”的指导。对于学科研究,划分学科的研究,不仅仅要能够用足够的证据来分离某一学科,也要在一定阶段对不同的学科进行重新归类,以期从中发现是否原来的划分存在偏差,或是否当前的学科划分已经不能够满足现实的需要。基于“范式”的角度,深入研究管理学和经济学的观念范式,可以对它们的发展从学科范式角度作如下划分:1、由意识主导的伦理范式;2、以“经济人”假设为代表的科学范式;3、以“社会人”为假设的人本范式;4、以有限理性假设为代表的契约范式。

以下先对管理学和经济学的四种范式给予分别阐述,在接下来的部分对这四种范式的演进给予阐述。

(一)伦理范式

由于东方的管理经济理论一直没有得到系统的研究,所以严格上来讲从东方的角度来划分管理学和经济学的时期相对比较困难。然而从西方的角度来看,伦理范式包括亚当·斯密(Adam Smith)以前的所有有关管理和经济的“理论”。其主要表现是逐步摆脱某种束缚,重新认识人的本性,并从伦理道德的角度来规范人们的经济行为、指导管理实践。

在东方比较有代表性的是荀子的“性恶论”和孟子的“性善论”。《荀子》有云:“今人之性,生而有好利焉。”荀子认为:“人之生也固小人。” [3]韩非吸收了荀子的“性恶论”思想,认为,百姓的本性就是“恶劳而好逸”,因此应该用“法”来约束民众,并且施刑于民,这样才可以“禁奸于为萌”。[4]而《孟子》曰:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。”孟子认为:“人皆有不忍人之心。”[5]在管理“经济”活动时,孟子主张实行仁政,应该从道德规范,即仁、义、礼、智的角度来规范人们的行为。这两种观点代表了东方人早期对人性的探讨,进而就如何开展经济活动、如何管理经济活动产生了一系列的“理论”。

在西方,公元前3世纪拉丁诗人特伦斯(Publius Terentinius Afer)在其诗中写到:“我是人,凡是人具有的一切特性我无不具有。”英国哲学家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)在《利维坦》(Leviathan)中写道:“每一个人的自愿行动的目的是要对自己有利。”伯纳德·孟德维尔(Bernard Mandeville)认为,人类的一切行为,不论出自生命自保的冲动,抑或是为给人荣誉而产生的善举,其动机都发端于利己心,道德的产生和维系也依赖人的利己本性,而且正是在这个基础上,现实社会才得以维持和发展。大卫·休谟(David Hume)认为,现实中每个人主要关心的是自己的幸福和利益,对他人的爱只不过是自爱的延伸。人们结成社会的目的并不是为了“公利”,而是为了更好地保护“自利”。[6]基于这些对人性的认识,在西方也产生了一套与之相适应的“理论”。

从对东、西方在亚当·斯密以前的有关对人性的探讨和基于此所产生的管理经济“理论”可以看出,他们都是从广义的角度对人性加以阐明的。需要指出的是,这一时期的管理学和经济学与其他社会学科共处一体,并没有获得自己独立的位置。在基于对人的认识的基础上所产生的管理经济“理论”也缺乏完备性、系统性、科学性。伦理范式下的管理经济“理论”是基于哲学、道德、政治,而非基于科学和严密的数理逻辑。当时的学者,在思考管理和经济的问题时,更多的是站在“哲学”的高度,并非居于现实。正如卡尔·马克思(Karl Marx)在《政治经济学批判导言》(Preface and Introduction to A Contribution to the Critique of Political Economy)中对古典政治经济学的批判一样,伦理范式下的管理经济理论是“被斯密和李嘉图当作出发点的单个的孤立的猎人和渔夫,是一种18世纪式的鲁宾逊故事的毫无想象力的虚构……在他们看来,这种个人不是历史的结果,而是历史的起点。”[7]但恰恰正是这种懵懂的管理学和经济学思想,指导着人们社会实践不断前进,从原始走向了文明。

(二)科学范式

科学范式的兴起,使得管理学和经济学理论得以系统化,也使得管理学和经济学理论逐步从哲学、社会学等领域独立出来,形成了一门专门的学科。这门独立的新兴学科吸引了众多学者前来研究,不断推出新的研究成果。在科学范式下,管理学和经济学对人性的认识的典型代表是“经济人”假设。

亚当·斯密(Adam Smith)(1776年)在其著作《国富论》(The Wealth of Nations)中以“经济人”为假设前提,分析了如何通过资源的合理配置来解决人的无限欲望与有限资源之间的矛盾。斯密指出,人都是理性的,人类从事任何的活动都是想以最小的成本获得最大的收益。即对于单个人而言,都是自私自利、从自己的利益出发追求效用最大化;对于企业而言,就是通过最少的投入、以最小的成本换取最大的产出,追求最大的利润。[8]学术界在谈到斯密时,往往认为其是经济学家,实则不然。“如何通过资源的合理配置来解决人的无限欲望与有限资源之间的矛盾”可以被认为是一个经济问题,而进行“资源的合理配置”却是一个管理问题。斯密本人对这两个问题并没有进行界定,当后来的学者读到时,却又仅仅把其看做是一个经济问题,忽视了其中所蕴含的管理层面。

弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor)认为,人都是经济人,工人们最关心的是提高自己的经济收入。基于对人性的这种假设,他在1911年发表的《科学管理原理》(The Principles of Scientific Management)一书中阐述了包括劳动方法标准化、制定标准时间、有差别的计件工资、挑选和培训工人、管理和分工的科学管理的基本原理和方法。[9] 泰勒通过在自然科学的方法协助下优化劳动执行,使得劳动分工更加彻底化。同时,他还严格界定了领导和执行者的活动,引入差别计件工资制,使得生产效率得到了很大的提高。所不足的是,他仅仅关注个人效率,而忽视了整体效率。这是因为在他看来,对于个人的奖励是十分有效的,而对于整体的奖励是无效的。泰勒的科学管理方法很容易被看做是管理的问题,而这背后恰恰又是经济的问题。即,如何进行合理的资源配置,才能够提高工程的效率,从而缓解资源的不足与人的欲望无限之间的矛盾。

从本质上来看,泰勒对人性的认识与斯密是一致的。他们认为,人都是经济的、现实的,都忽视了人对“归属”的需要和社会性的一面。换言之,就其科学范式下对人性的认识而言,无论是所谓的管理领域还是经济学领域,其本质都是一样的。这种认识并没有错,反而是历史发展局限性的恰当反映。在当时的条件下劳动还仅仅是一种谋生的手段,大多数的人追求的自然是自身的利益,所表现出来的自然是自私的一面。无论是经济的配置者还是现场的管理者,也只能基于这一点,才能有效的配置资源,提高效率。当前所共识的古典经济学理论和科学管理理论也正是在此基础上形成的,但是从学科范式的角度可以把二者有机统一起来,从而避免把同一问题“复杂化”的弊端。

(三)人本范式

随着历史的发展,劳动已不仅仅是谋生的手段,人们开始有了新的追求。学术界对“经济人”的假设开始产生质疑,各种新生的事物对资源配置和管理提出了严峻的挑战。也有了更多的学者开始反思原有的理论,并重新对人性提出了新的看法。

乔治·埃尔顿·梅奥(George Elton Mayo)于20世纪30年代在美国芝加哥西部电器公司所属的霍桑工厂进行了一系列的试验后,提出了“社会人”的假设。其主要的观点是:人们追求的不仅仅是经济的需要,还有社会的需要;正式组织与非正式组织共存于工厂之中;管理者进行资源配置的时候,不仅要满足工人对经济的需要,还要照顾到其社会的需要。[10]

亚伯拉罕·H·马斯洛(Abraham Harold Maslow)把人类价值体系划分为两类不同的需要:一类是沿生物谱系上升方向逐渐变弱的本能或冲动的低级需要和生理需要,另一类是随生物进化而逐渐显现的潜能或需要的高级需要。在其1943年发表的《人类动机的理论》(A Theory of Human Motivation)一书中,他正式提出了需求层次理论。其核心观点在于:人是经济的,因为人要生存;人是自我实现的,因为人总是在低层次的需求得到满足后追求更高层次的需要。[11]学术界把这种对人性的认识称之为“自我实现的人”。马斯洛对人性的认识在一定程度上为“经济人”假设和“社会人”假设搭建了桥梁。他并没有完全假设人是“经济的”还是“社会的”,而是认为人的需要是有层次的,需要的被满足过程遵循一个递进的程序。从本质上来说,这种认识已经超越了“经济人”假设和“社会人”假设。即,人并不是单纯的“经济人”,但人也不是一个严格意义上的“社会人”。当人处于不同的需求层次的时候,会表现出不同的一面,或是倾向于“经济的”一面,或是倾向于“社会的”一面。

而后,艾德佳·沙因(Edgar H.Schein)在马斯洛的基础上进一步指出,“不仅人们的需要与潜在欲望是多种多样的,而且这些需要的模式也是随着年龄与发展阶段的变迁,随着所扮演的角色的变化,随着所处境遇及人际关系的演变而不断变化的。”[12]他的这种认识并没有超越马斯洛,在某种意义上只是马斯洛思想的展开。在对人的认识上,二者的本质是一致的。

此外H人假设认为,人性是善与恶的综合体。H人假设认为,善与恶包括动机、过程和结果;人性善与恶之间可能发生转化,而转化时间的长短很难确定;人具备区别于动物的特性,如创新性、能动性、社会性等。[13]对于这种认识,与其说是一种新的观点,不如说是对前人的一种深化,或者说是复杂化。因为在伦理范式下,就已经出现了“性善论”和“性恶论”。H人假设的贡献仅在于其承认人具有性善和性恶的前提,并认为这二者在一定程度上是可以转变的。除此之外,并没有对人性做出更多的探讨。假设的本身对管理学和经济学理论也并没有太多可以借鉴的地方。

随着人本范式的到来,对人性的讨论也开始逐步的深化和多元化。除上述的有关人性的假设学说外,还有“复杂人”、“决策人”假设、“文化人”假设、“道德人”假设等等。这些假设的提出也使得理论逐步陷入一个复杂的局面:一方面,管理学出现了“管理丛林”,而经济学几乎没有向前迈步,但就其实质的认知来看,经济学理论中的新古典综合派等的理论应纳入到这个范式之下;另一方面,也可以说,经济学的发展是以管理学的形式在发展。这是因为,二者仍然是基于对人的认识出发,来研究资源配置,提高效率的。管理学和经济学研究的对象不过是同一问题的两个方面,其本质上具有同源性的特质。

(四)契约范式

契约理论与契约制度是密切相关的,契约理论在不同的历史时期也有不同的表现形式和特点。但一直以来,契约仅仅是法学、政治学和制度学研究对象,管理学和经济学对此的关注却很少。直到近30年,契约理论才得到管理界和经济学界的关注,并得到了迅速发展。

在科斯(Coase)之前,理论研究一直以为企业的交易是无摩擦的和无成本的。换言之,交易不存在费用的问题。科斯提出了“企业为什么会存在”和“企业的边界”的问题,并把企业作为一种不同于市场交易的契约,从而开创了契约理论的先河。之后,这一理论沿着“完全契约”和“不完全契约”两条道路继续发展。现在的契约理论究竟包括那些,学术界也颇有争议,按照布鲁索(Brousseau)和格拉尚(Glachant)(2002)的观点,契约理论包括激励理论、不完全契约理论和新制度交易成本理论等。[14]威廉姆森(Williamson)则认为,契约的经济学研究主要包括公共选择、产权理论、代理理论与交易成本理论四类。[15]但无论是哪一种契约理论,研究的实质性问题都是契约的安排问题。从公司治理的角度来说,契约理论主要由委托代理理论、不完全契约理论以及交易成本理论三个分支构成。这三个分支之间不是相互取代的关系,而是相互补充的关系。虽然这三个分支理论所研究的侧重点不同,也存在很大的分歧,然而从发展趋势来看,却在逐步走向融合。

威廉姆森为契约理论的统一做出了重要的贡献。根据威廉姆森(1991)的设想,契约理论的发展会产生一个统一的企业、市场和混合组织形式的组织理论。[15]威廉姆森(2002)又将完全契约理论、不完全契约理论以及交易成本理论划入私人秩序(private ordering)的范围内。他认为,完全契约理论(机制设计理论)和不完全契约理论主要讨论激励安排问题(事前问题),而交易成本理论主要研究契约的实施问题(事后问题)。[16]需要指出的是,虽然有限理性的行为假设、交易费用和公司治理机制三个部分共同构成了威廉姆森的契约理论框架,但是这三个部分并非平行关系。交易费用和公司治理机制的创立,都是建立在威廉姆森继承了科斯(Coase)的观点后所提出的“契约人”假设的基础上。契约人假设提出的目的是为了还原人性本来的面目,即人只能够在现有体制规定的条件下行事。契约人的行为表现在人类活动所表现出来的有限理性和机会主义行为两个方面。一方面,人们主观上是追求理性的,但也只能够在有限的程度上做到理性;另一方面带有机会主义倾向的人们总会利用现实中的信息不对称不完全如实地披露所有的信息,用虚假的或空洞的、真实威胁或承诺来谋取个人利益。

目前,管理学认为契约理论是研究机制设计,即在非对称信息情况下的最优交易契约的问题;经济学认为契约理论研究的是经济主体如何通过特定的契约安排来解决信息不对称问题。但追溯二者的源头都在于信息经济学。从范式的角度来看,这仅仅是对同一问题的不同称谓,而且是由原来的“泾渭分明”逐渐走向模糊化。至此,管理学和经济学在各自的道路上,也将走到尽头。无论是从学科的发展,还是从现实的需要来看,管理学和经济学都必须走向本应有的融合。管理学和经济学的发展从人本范式走向契约范式。契约范式的形成是经济学和管理学由“同根”后的“分道扬镳”迈进“归根”的重要标志。也将再次证明管理学和经济学是“同根所生”,二者具有同源性。

四、管理学和经济学的同源性及其演进

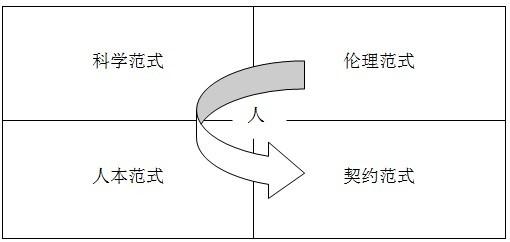

同源性的概念多用于医学、生物学等,而在其他学科并不常见。常朴子(2007)跳出这些局限,从另一角度讨论了“源”和“同源”这两个概念。他指出“源”是由个体组成的、历史的、现在的、将来的,真实存在的,是存在的集体性或社会性,意味着存在的独立性的伟大、鉴证着统一的崇高;“同源”也就是把每个个体存在的位置于同一层次上,通过理性的审判找到共同的根源。[17]通过把管理学和经济学置于学科范式这一层次上,尤其是当深入到观念范式的层次上,就可以发现二者的理论根源,即基于对人性的假设而产生的一系列理论。发展到今天的管理学和经济学理论是以对人性的假设为核心和基本点,沿着箭头方向(见图4-1)演进的,并在范式上表现为:伦理范式、科学范式、人本范式和契约范式四种形式。

图4-1 四种范式演进示意图

戚攻(2006)指出,同源性研究路径的价值取向恪守“一脉相承”的逻辑,在研究方法是基于“嵌入”的视角。[18]对于管理学和经济学理论的同源性探讨也要遵循这一逻辑,就观念范式上对人性的假设来看,管理学和经济学理论的发展也是“一脉相承”的,其理论也“嵌入”在“人性”这个大的“嵌入层”之中。从实践上来讲,管理行为和经济行为都是以人为主体的实践活动,即这些活动不可能完全脱离人而独立存在;从理论上来讲,管理学和经济学的理论也并不能脱离对人性的认识而发展,即管理学和经济学的理论是“嵌入”在对人性的认识之中。此外,如果人们对人性的认识集绘成一条长河,那么就可以很清楚的看到管理学和经济学在这条长河中的“嵌入”并非是静态的“嵌入”,而是一种动态的“嵌入”。随着人们对人性的认识的不断流动,管理学和经济学的理论也在前进,但管理学和经济学也仅仅是随着这条长河的流动而前进。在发展和前进的道路上,二者具有同源性。

五、结束语

正如库恩所指出的,在研究过程中人们习惯“发散性思维”,而“收敛性思维”也是必须的,范式为持有“收敛性思维”去研究问题提供了很好的工具。本文正是基于“范式”理论将管理学和经济学从观念范式的角度划分为伦理范式、科学范式、人本范式和契约范式四个阶段。虽然基于学科范式,从观念范式上论证了管理学和经济学具有同源性,也对四种范式的同源演化做了阐述,但从规则范式和操作范式上对二者的同源性研究还有待继续。科学发展是“前科学———常规科学———科学危机———科学革命———新的常规科学”一个不断循环往复的过程,任何时期学科的发展都会表现出两个或者多个“范式”的相互重叠和相互渗透。从任何角度试图将某一学科完全的区分为几个阶段都是不切实际的,但从整个学科的发展过程来看,必将是新范式代替旧范式的过程。

研究管理学和经济学的同源性也并不局限于学科范式这一角度。除了从规则范式和操作范式上对二者的同源性进一步验证外,还可以基于组织的视角进行研究。当前的组织理论中有关组织的概念已经不局限于某一个企业或者团体,而是一个广泛的概念。从更为广泛的组织概念来讲,即便是单纯的一个人也可以成为一个组织。此外,或许还可以从对管理学和经济思想史的研究中获得启发,考究管理学和经济学的发展史也应该能从中发现二者在发展过程中的交叉,从而找出同源性的印迹。总之,科学研究是一个逐步探索的过程,并不存在一个定论。管理学和经济学同源性的提出并不代表其一定正确,像众多新的学术观点一样,它的提出只是对现有理论的补充和创新,而正确与否都有待时间和实践的进一步检验。

参考文献

[1] 杨兆宇.管理学与经济学的同源性研究[EB/OL].http://www.yzy01.com/read_content.asp?logID=6,2006-01-23.

[2] 托马斯·库恩.科学革命的结构[M].北京大学出版社,2003 年.

[3] 荀子.荀子[M].万卷出版公司,2009年3月.

[4] 张觉等.韩非子译注[M].上海古籍出版社,2007年4月.

[5] 傅佩荣. 解读孟子[M]. 上海三联书店, 2007年07月.

[6] Peter. Urbach. The New Palgrave: A Dictionary of Economics[M], Palgrave Macmillan Press, 1996,P851. Karl Marx.

[7] Preface and Introduction to A contribution to the Critique of Political Economy[M]. Foreign Languages Press,1976.

[8] 〔英〕斯密著,樊冰译.《国富论》[M].山西:山西经济出版社,2010年.

[9] 〔美〕F.W.泰罗,胡隆昶等译.《科学管理原理》[M].北京:中国社会科学出版社,1984年.

[10] 〔美〕梅奥,费孝通译.《工业文明的社会问题》[M].北京:商务印书馆,1964年.

[11] Abraham Harold Maslow. A Theory of Human Motivation[J].Psycholgica Review,1943,50,pp370-396.

[12] 沙因著,余凯成等译.组织心理学[M].经济管理出版社,1987年版,第116页.

[13] 张向前.H人假设及管理对策[J].中华百年教育,2004(4).

[14] Brousseau,Glachant. New Institutional Economics: A Guidebook[M].Cambridge University Press,1 edition, 2008,September 29.

[15] Oliver E. Williamson.Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives[J].Administrative Science Quarterly,1991,36 (2)pp269-296.

[16] Oliver E. Williamson.The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract[J].Journal of Economic Perspectives,2002,16(3),pp171-195.

[17] 常朴子. 存在的同源性与同源共鸣[EB/OL]. http://www.oyschina.com/mx/200712/1067.html, 2007-12-23.