玻尔与太极图

谨以此文献给伟大的物理学家和哲学家玻尔教授发表氢原子理论一百周年

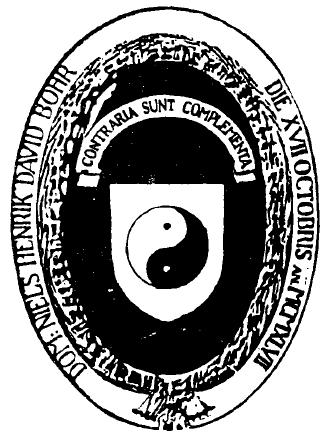

R·L·韦伯著《诺贝尔物理学奖获得者(1901~1984)》中介绍玻尔时说:“玻尔的名字是与下面两个原理分不开的。一个是‘对应原理’……另一个是‘并协原理’……”而现在我们可以说,玻尔的名字又与中国,严格意义上讲是与太极图分不开了。这是因为在P·罗伯森著《玻尔研究所的早年岁月(1921~1930)》里载有玻尔的一幅荣誉勋章,勋章之中含有中国古代的太极图。半个世纪以来,有关玻尔与太极图的关系问题引发了中外许多学者的关注和探讨。大家对这个问题的认识各不相同,至今无法统一,那么玻尔与太极图到底有没有关系呢?

其实,这一问题要分两个部分探讨,一是玻尔与太极图之间的关系,二是玻尔哲学思想或者说玻尔理论与太极图之间的关系。显然,针对第一个问题前面已经做出了肯定的回答,玻尔的确与太极图有关系,不用说玻尔在1937年的时候曾经访问过中国,单凭玻尔在1947年获得的那枚荣誉勋章就可以说明一切,太极图已经镌刻在了勋章的中央,这是明摆着的。所以,我们讨论的是第二层意思,即玻尔理论与太极图之间的关系,玻尔哲学思想是否与太极图理论可以融会贯通。

提起玻尔理论,与韦伯介绍的一样,人们会不假思索地说,其内容由“对应原理”和“并协原理”两个原理组成。“对应原理”是玻尔在1916年提出的,它是解释原子的量子力学模型,在线度很大时,必然逐渐趋于经典概念。这是说明量子现象与经典物理之间的对应关系,这似乎与太极图没有丝毫的关系,涉及的讨论也较少。而玻尔亲自设计的荣誉勋章中的族徽采用了太极图,又在族徽上方用拉丁文标注箴言CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA(翻译为“互斥即互补”或“对立者是相互补充的”),因而“并协原理”与太极图成了众人研究玻尔理论的重要途径。

让人们对玻尔理论与太极图之间的关系倍受关注的还有一个原因就是一本美国物理学家卡普拉(Fritjof Capra)所写的《物理学之“道”》(《The Tao of Physics》)。卡普拉在这本书的第十一章Beyond the World of Opposites最后写道“Niels Bohr was well aware of the parallel between his concept of complementarity and Chinese thought.When he visited China in 1937,at a time when his interpretation of quantum theory had already been fully elaborated,he was deeply impressed by the ancient Chinese notion of polar opposites,and from that time he maintained an interest in Eastern culture.Ten years later,Bohr was knighted as an acknowledgment of his outstanding achievements in science and important contributions to Danish cultural life;and when he had to choose a suitable motif for his coat-of-arms, his choice fell on the Chinese symbol of tai-chi represting the complementary relationship of the archetypal opposites yin and yang.In choosing this symbol for his coat-of-arms together with the inscription Contraria sunt complementa(Opposites are complementary),Niels Bohr acknowledged the profound harmony between ancient Eastern wisdom and modern Western science.”这段话里作者再次强调了玻尔曾访问过中国,并将太极图作为族徽纳入荣誉勋章以便更能体现玻尔的“并协原理”哲学思想。

这一本书,首先于1976年由Fontana公司出版,于1983年再版,1992年由Flamingo改版,前三版是在英国出版的。而第三版的封面已写着OVER ONE MILLION COPIES SOLD WORLDWIDE,上引文字见第三版第175页,174全页是玻尔的族徽太极图。2000年1月1日再由SHAMBHALA PUBLICATIONS在美国推出第四版。这本书销售量超过百万册,二十多年来很受西方读者的欢迎。

其实,这本书如此畅销的另一原因在于作者建议采用东方的哲学思想来帮助解决现代物理学所遇到的量子理论前沿问题,并用夸张的手法别出心裁地把中国太极图、印度释迦牟尼头像,以及某篇近代物理学文章的演算公式掺合在一起,构成一幅儒、释、道三教合一的洋“太极图”。

图一 玻尔荣誉勋章 图二 《物理学之道》封面

儒、释、道三教合一的指导思想早在中国宋代就已经形成并广泛传播,这是不足为奇的。用老子、孔子、释迦牟尼头像组合而成的各种图形随处可见。这是一种无拘无束浪漫思想的表现形式,我们对作者创建洋“太极图”的构思无可非议,何况中国境内拥有数以千计的变异太极图。还要提醒的是《物理学之“道”》只是一本作者叙述物理哲学思想的书,而不是理论性专著,书中的内容不需要得到证实,提供的资料仅供读者参考启迪之用,不必当真。

但有些学者为了吸引更多的读者,在翻译成中文时特意将洋“太极图”中的铅印公式符号改画成手写体,随后被到处转录并添油加醋地说成“丹麦原子物理学家N·玻尔1937年访问中国时得到的太极图”,而又“随手在其上演绎了什么‘对应原理’或‘并协原理’”等等。

一枚荣誉勋章,一幅洋“太极图”,似乎足以证明“并协原理”与太极图之间应有的关系,或者说像莱布尼兹(德国哲学家、科学家)在伏羲六十四卦卦图的启发下创建二进制那样,玻尔则在太极图的启蒙下获得灵感后形成了“并协原理”。

但是,经过仔细分析,用这些简单的画面来证实玻尔理论与太极图之间的关系是不妥当的,是毫无根据的。

首先从玻尔提出“并协原理”、接触太极图、获得荣誉勋章的时间上就能说明问题。玻尔在1927年提出“并协原理”,1937 年应邀访问中国,1947年获得荣誉勋章。也就是说玻尔早在接触太极图10年之前已经提出了“并协原理”,之所以采用太极图作为族徽是因为太极图的阴阳互补与他的“并协原理”确有相似之处。

其次,那幅洋“太极图”是《物理学之“道”》的作者刻意将太极图、释迦牟尼头像与物理学演算公式等元素拼凑而成的,完全是想象的产物,压根儿就找不着“玻尔在阴阳太极图上演算的手稿”珍藏。

再就是玻尔采用太极图作为族徽并不是他本人一开始就有的想法。由于玻尔对量子理论的卓越贡献,丹麦国王破格授予他荣誉勋章。据说,通常这种勋章只颁发给王室成员或外国元首。当时他必须设计一个族徽图案,而他又一定要把他最得意的“并协”概念表示在族徽上。他费了许多脑筋(还到丹麦的王国图书馆中去查过资料)想不出好办法,当一位中国史专家(S·罗森塔耳的夫人汉娜·柯比林斯基,汉名柯汉娜)向他建议了“阴阳符号”(即“太极图”)时,他就很高兴地采用了。有关玻尔对太极图领会方面的内容还可以从戈革教授发表于1998年10月14日中华读书报《致田松先生的一封公开信》中得到证实:“……也许世界上没有第二个人曾像我这样认真通读过(并翻译了和正在翻译)尼耳斯·玻尔的全部学术论著,查阅过他的全部科学通信(共6000多封),并了解过世界上各派学者有关他的学术和思想的论述……事实上,在玻尔现存的全部著作(包括许多演讲稿)中,从来一次也没有提到过‘易经’,也没有提到过‘阴阳消长’之类的概念;他只有两三次提到过‘东方’,如果我没记错,他只有一次提到过老子,能说他的思想和东方有多大的渊源吗?”

由此可见,“并协”观念在中国古代已经存在,玻尔亲自设计了自己家族的族徽,把太极图作为图案核心以象征“并协”,并没有提及它们之间更深层的关系。那么,玻尔的“并协原理”与太极图除了形式上的关系之外还存在内在的联系呢?

为了解决这一问题,有必要对玻尔的“并协原理”进行深入探讨。首先要说明的是关于“并协原理”的概念问题。因为语言及翻译的关系,“CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA”一词可以有多种含义,如翻译为“互斥即互补”或“对立者是相互补充的”等等,如果与太极图理论相对应,则翻译为“对立统一”更为妥切。因此“并协原理”也为“互补原理”,同样可称为“对立统一原理”,文中出现的“并协”、“互补”、“对立统一”均为同一概念。

“互补原理”指的是在不同实验条件下获得的有关原子系统的事实,未必能用单一的模型去解释。电子的波动模型就是对电子的粒子模型的补充。在法国年轻物理学家路易斯·德布罗意1924年发现电子的波动性之后,以作用量子个体化的海森堡的测不准关系为基础,在1927年玻尔提出了的这一原理。

其实“互补原理”对玻尔来说本身是一个模糊不清的概念。据帮他纪录文稿的 Klein 回忆,文稿的准备从4月初就开始了(科摩会议是1927年9 月份召开的),每天都由玻尔口授,Klein 记录,但“到了第二天,他所口授的又全部作废”,于是一切又从头开始,“就这样度过了整个的夏天”。玻尔对互补原理文稿的修改甚至在科摩会议之后仍进行了相当长的时间。由这样反复修改所得到的文稿尽管精细得近乎晦涩,却仍无法完整地表达玻尔的意思。爱因斯坦就曾抱怨说:“尽管花了很大的精力,我还是不能得出玻尔互补原理的确切表述”。那么“究竟有多少人真正懂得互补原理?”卢昌海在《纪念戈革——兼论对应原理、互补原理及 EPR 等 》中从一个侧面作了探讨。除了爱因斯坦外,像狄拉克(Dirac)和埃伦费斯特(Ehrenfest)等人也是这样的感觉:“我没有弄懂那些思想, 尽管我曾经尽了最大的努力企图弄懂它们”;“又是玻尔那种可怕的咒语连篇,别人谁也没法总结”。

海森堡 (Heisenberg)和泡利(Pauli)是哥本哈根学派的核心成员,他们很早就接触到玻尔的观点,这两人并且都很早就成为互补原理的支持者。泡利有留下有关互补原理的表述。而海森堡则曾在《Physics and Philosophy》等著作中对互补原理作出过自己的表述。 从他的表述来看,他对互补原理的理解与玻尔存在不小的差异。在玻尔眼里,互补原理是对量子力学作自洽理解的基础。但海森堡却反其道而行之,把由互补原理所描述的局面的自洽性归因于量子力学数学体系的自洽性,从而极大地弱化了互补原理的地位。

戈革在翻译及研究玻尔方面的成果,赢得了国外玻尔研究者们的尊敬,在彼此的交流中他与其中很多人成为了好友。玻尔唯一从事物理研究的儿子,一九七五年诺贝尔物理学奖得主奥格•玻尔甚至认为戈革也许能当互补原理的“亚圣”,即除玻尔本人外最深知互补原理含义的人。然而,戈革认为那是奥格•玻尔跟他开的“丹麦式的玩笑”。

“像西北风有时搅动往常很平静的科摩湖面一样搅动了会场。”许多人认为,玻尔以及“互补原理”的成名与爱因斯坦对量子力学的诘难有很大关系。爱因斯坦的诘难在无形中给了玻尔一个展露的舞台,使他能够在众人的关注之下反复重述那些此前曾被忽视的观点。由玻尔出面对爱因斯坦进行回击这一事实,以及回击过程所具有的令人回味的戏剧性,使玻尔的观点逐渐成为正统,并得到越来越多的物理学家起码是名义上的认同。它被认为是量子力学哥本哈根诠释的核心,同时也是玻尔对哲学的重大贡献。

但是,综合以上所述,我们对玻尔的“互补原理”还是一头雾水,仍然找不着与太极图理论之间的丝毫关系。唯一能够引起注意便是电子的波动模型和粒子模型之间的似乎存在互补性。那么电子的波动模型和粒子模型真的与太极图理论有关吗?这一问题有待于我们作专门讨论。

参考文献:

1.《太极图的数学模型探讨》《邵雍诞辰1000周年国际学术研讨会会议学术论文集》第96页至104页北京三式乾坤信息技术研究院2011年11月编印

2.《月相的太极图演变规律探讨》《第14回世界易经大会暨第22届周易与现代化国际讨论会论文集》2011年9月出版

3.《太极坐标系》《邵雍诞辰1000周年国际学术研讨会会议学术论文集》第105页至110页北京三式乾坤信息技术研究院2011年11月编印

4.《从日晷到太极两仪图的演变过程探秘》《中华周易文化杂志第三卷》第56页至66页中国周易发展研究院2012年5月编印

5.《玻尔“并协原理”与〈八卦太极图〉》作者李仕澂《周易研究》068-076页1994年第4期

6.《玻尔传》作者杨建邺长春出版社1999年1月第1版

7.《纪念戈革—兼论对应原理、互补原理及EPR等》作者卢昌海2008年5月5日互联网