国企改革,岂能规避破产法?

曹思源

改革开放以来,国有企业改革在相当长的一段时期内都是中国经济改革的重要环节,受到国内外广泛关注,同时也存在不少分歧。这些分歧不仅基层有,高层也有.于是在一些改革措施上就难免会发生矛盾,互相冲突,乃至有时会发生南辕北辙之举。

譬如,我最近就听到这样一种高论,说是因为中共十八大届三中全会决议强调要“不断增强国有经济的控制力,影响力,”所以就不能对国有企业实行破产法;还说一旦国企被宣告破产,对国有经济的影响就很不好,因此,中华人民共和国企业破产法对国有企业应当停止执行。

为了搞清楚这种高论究竟是否正确?我们不得不涉及某些常识性的话题。

常言道:人有生老病死,生意有盈亏成败,此事古难全。

当一个企业亏损严重到了还不起债的情况,法律上就叫做“债务人不能清偿到期债务”,它事实上就处于破产状况,成为破产企业了。此时要是依法办事,按照破产法所规定程序处理,那就应该公开宣告这个企业破产,拍卖它的剩余资产,分配给债权人(一个债务人往往有多个债权人),使债权人的损失尽可能的少。如果不严格执行破产法,不及时进行破产处理,破产企业的剩余资产流失以尽,广大债权人就可能血本无归,破坏社会经济秩序。

对于国有企业来说,问题就更加严重了。一个国企如果事实上已经处于破产状况,却不依破产法进行处理,而要维持这个国企“继续生存”的假象,那就必须由国家财政或国有银行进行无效益、无回报的投资,实际上是由广大纳税人和广大存款户承担看不见的巨大损失。

据我当年起草破产法时调查,在1982年全国发生亏损的778户大中型国有工业企业中,有444户建厂以来历年亏损总额超过盈利总额。也就是说,国家办这些工厂的生产总成果竟然是个负数!其中还有49户国企历年盈亏相抵之后的净亏损大于其固定资产净值。这些国企的全部资产已经亏损完了,实际早已陷入破产境地。由于当时中国还没有破产法,只好通过国家财政补贴的输血管,将盈利企业的劳动果实,输送给那些僵死企业的躯壳,维持着它的“生存”。

如今,我国企业破产法从1986年诞生已有28年历史,如果为了维持国有企业“永无破产之忧”的虚假面子,将破产法弃之不用,继续用纳税人的真金白银去补贴破产国企的虚荣,岂不是太荒唐了么?

实际上,所谓国有经济无破产之忧的神话早已骗不了任何人,倒是暴露了自欺欺人者自己的无知窘态。

优者胜、劣者汰,此乃市场经济中企业生存发展的常态。无论哪种所有制企业都不可能杜绝破产现象。

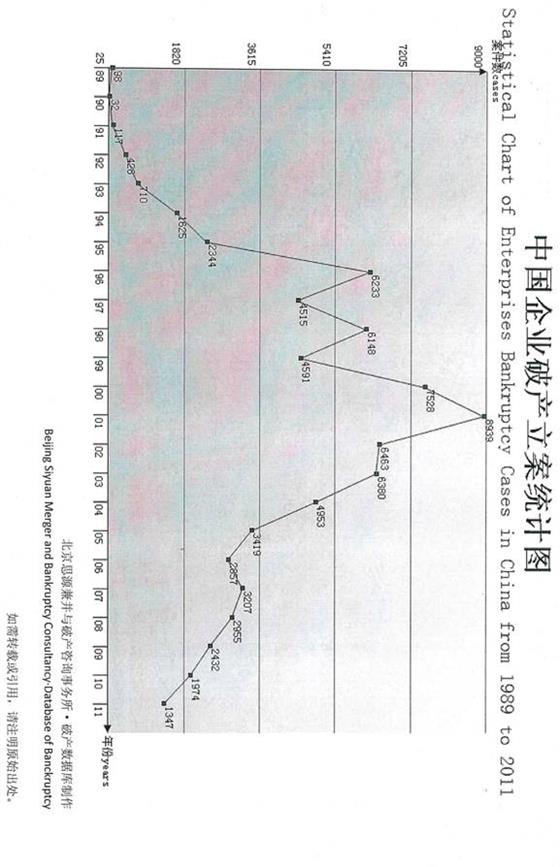

我这里有一张二十多年来中国破产立案统计图,可供读者朋友参阅思考。

破产公告的统计显示,1989—2011年,全国破产立案数累计已突破7.8万件。这张统计图把23年间中国企业破产法实施轨迹一目了然地摆到了读者面前:它是一条如此曲折的路——

此图中,23年的头三年有个小小的U形;破产立案数自1991年起,连续以每年超过此前历年总和的速度上升;1997—1999年有三年摇摆,2001年达到历史最高点:8939件;从2002年开始,连续5年下跌;2007年稍稍上升,尔后又连续下降。

这张统计图引起人们思索一个问题:新世纪以来为什么中国企业破产立案数会连年下跌?市场经济离不开优胜劣汰。企业破产既不是越多越好,也不是越少越好,而是恰如其分最好。根据国内外历年破产统计资料分析,破产企业占企业总数1%左右是正常的。1%的企业破产淘汰,是99%的企业充满活力的必要代价和必备前提。这就是客观规律。目前我国企业破产率远没有达到1%,只在0.1%左右徘徊。有相当数量的企业事实上早已陷入破产状况,却由于种种人为原因而没有进入破产程序。

企业陷入破产,不能清偿到期债务,犹如埋下了“地雷”,一触即发。破产处理工作如同主动“排雷”消除隐患,有利于社会安全;但有些人害怕排雷、害怕暴露问题、害怕影响政绩,以致害怕影响官位,宁可在雷区铺上稻草、插上鲜花、粉饰太平,甚至为破产程序制造障碍。譬如说,企业破产法并没有要求债权人、债权人在向法院提出破产申请之前须经政府认可;而实践中,不少地方政府规定:企业在破产申请提出之前,必须经过企业的主管部门批准;主管部门批准之前,还要先请示上级乃至上级的上级同意。这就大大提高了破产案件立案的门槛,造成了莫名其妙的“破产难”。这种“破产难”又为某些破产企业的老板逃避破产责任提供了方便,使他们得以避开破产程序,将企业关门了事、携款潜逃,远走高飞,留下一大堆烂账。而血本无归的债权人和被拖欠工资的工人叫天天不应,叫地地不灵,“和谐社会”则大打折扣矣。

据国家发改委中小企业司统计,2008年仅上半年全国就有6.7万家规模以上中小企业倒闭,而这一年全年各地人民法院的企业破产立案总数却不到3000件。另据

由此可见,大量倒闭关门企业并未进入依法破产的程序,导致破产案件数量屡创新低。这种现象究竟是福还是祸?难道不值得深思吗?

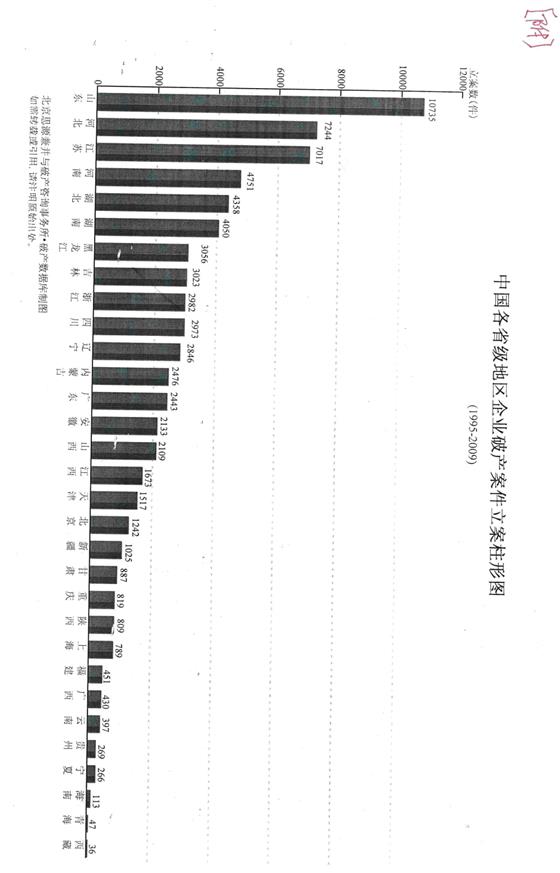

破产案件的区域分部情况也很能反映一些规律性的问题。自1995年有分地区的破产案件统计以来,15年中,累计破产案件最多的山东、河北、江苏、河南四省(见文后所附柱形图),市场经济容量大,人们市场经济观念比较强,破产法实施的综合条件比较好,因而走在各省市区实施破产法的前列;排名最后的宁夏、海南、青海、西藏四个省区,市场经济运行和理念都相对欠发达,破产法的实施力度不够大;而在市场经济较为发达的京、津、沪、渝四个直辖市,破产案件总数的排名却在31个省市级地区中列为第17-23名,全部屈居中游。其难言之隐是这些直辖市人口高度集中,政治影响尤其敏感,因而有关领导部门在破产案件的申请受理上都有较大的顾虑。说到底,其实是对破产“排雷”工作究竟有利还是不利于社会安定,认识上歧义比较大。

当然,随着市场经济日新月异的发展,优胜劣汰大势不可挡,人们对于保护竞争、促进繁荣、维护市场经济秩序的破产制度的需求日益迫切,破产法的实施条件(包括思想认识状况)也会越来越充分。从这个意义上可以预测:今后若干年,中国大陆破产法的行情将会看涨,企业破产率可能会从海底(0.1%)向海平面(1%)逐渐上升。

历史有时候挺会捉弄人的。想想上世纪八十年代国务院破产法起草工作小组成立之初,我们的工作千头万绪、争论激烈。最后在一个问题上终于达成了共识——企业破产法首先要解决的是国有企业破产问题。因此,文件名称一度就叫做《全民所有制企业破产法草案》。只是到了

该文章已经刊载于《趋势》2014年十月版第23-25页