万达巨资投向武汉,仅仅是该市近年来城市建设高速发展的一个缩影。一般而言,固定资产投资分为三大领域,即城市基础设施投资、房地产开发投资和工业投资。前两者相加即为城市建设投资。以2013年为例,武汉完成基础设施(包括交通运输、仓储、邮政业)投资1301.14亿元,完成房地产开发投资1905.60亿元,两项之和为3206.74亿元。而据媒体报道,2014年武汉城建总投资将超1500亿元,房地产开发投资预计将破2000亿元。此速度与唐良智谈及的未来五年2万亿元的城市投资账本基本吻合。据武汉市城建委主任彭浩此前介绍,庞大的城建投资中,政府财政支出其实只占很小一部分。其他融资渠道包括利用BT(建设-移交)、BOT(建设-运营-移交)、PPP(公私合营)融资,发行企业债券、融资租赁、利用外资、民间资本等,发展各区融资平台资金等。上述英国媒体在谈到武汉的城建蓝图时表示,仅武汉一座城市,在基础设施上的支出就与英国全国相仿。这座城市数以百计的公寓楼、环城公路、桥梁、铁路、一个完整的地铁系统和第二国际机场都在建设之中。

从英国政府网站查询到的信息显示,英国官方的新版全国基础设施计划总规模超过3750亿英镑(约合人民币37500亿元),投资领域包括能源、交通、防汛、废物处理、水资源和通信设施,时间表则覆盖到2030年或以后。也就是说,这3750亿英镑将是英国今后近20年的整体投资规模。而根据英国财政部的信息,英国将在未来7年完成公共投资1000亿英镑,从而重建英国。当然,其中许多钱需从私营部门融得。考虑到存在口径出入,以及房地产投资是否计入等问题,并不能简单得出武汉城建支出超过英国的结论,但根据武汉2013年的数据,基础设施投资(1301.14亿元)约占城市建设投资(3206.74亿元,即基础设施投资与房地产开发投资之和)的40%,也就是说5年2000亿英镑的目标投入中,大概会有800亿英镑直接用于城市基础设施建设,这与英国的投入规模大体相仿,符合上述英媒的判断。

大手笔投入的城市基础设施建设,亦引发了外界对武汉负债问题的关注。根据财政部湖北专员的一份《对湖北省武汉市本级地方政府性债务管理的调查与思考》报告,截至2012年6月30日,武汉债务余额达2037.05亿元,负债率相当于国际通行标准的1.36倍,政府2年内每天需偿债1亿元。武汉因此被冠以“中国负债最高城市”之名。不仅如此,今年年初,中债资信发布了最新一期对武汉市城市建设投资开发集团有限公司(下称“武汉城投”)跟踪信用评级结果,将武汉城投主体信用等级由AA下调为AA-。武汉城投是武汉城市基础设施建设的投融资主体和武汉市政府城建投融资运作平台,主要承担武汉城市基础设施项目融资、投资和建设任务。对于降级原因,中债资信在评级报告中直言:“公司债务负担进一步加重,偿债指标有所弱化。公司未来投资支出规模仍很大,同时考虑到目前融资平台的融资政策依然严格,且未来1~2年公司到期债务规模很大,整体偿债压力将增大。”与此同时,武汉城投的银行授信额度也大幅缩水,但其负债却在大幅攀升,负债总额已从2010年的841亿元升至2013年9月末的1117亿元。

中债资信称,武汉城投的偿债资金来源主要来自武汉市政府财政资金(每年约50亿元)、路桥收费返还(每年约18亿元)、土地出让收益等,但未来五年仍有约250亿元的资金缺口。不过,康良智也表示现在的债务与城市总体经济发展水平、偿债能力是匹配的,但要制定合理的举债规模,优化债务结构,适应未来城市发展规律,把资金管好、用好,用出效率、用在该用的地方。在武汉大举造城的同时,中国其他城市也在进行着令世界惊叹的城市建设。一些大城市每年的基础建设投资都在千亿规模,若加上房地产开发投资,均达数千亿之多,个个不输武汉。京沪方面,2013年北京全年完成基础设施投资1785.7亿元,主要投向交通运输和公共服务业。上海城市基础设施则完成投资1043.31亿元,房地产开发完成投资2819.59亿元。天津市虽然没有公布具体数据,不过去年7月当地媒体报道称,2013年上半年天津市共投资959.61亿元,推算天津一年城市基础设施投资在1400亿元以上,加上房地产1480.82亿元的投资,一年城市建设投资达到3000亿左右。

在“第三城”广州,去年完成建设改造投资2874.87亿元,其中房地产开发投资1579.68亿元,也就是说基础设施投资大概在1300亿。经济总量位居全国第四的深圳,城市建设已经相对成熟,因此目前可以投资的空间也比较小,去年城市更新改造投资仅358.34亿元。相比东部,中西部的一些大城市建设后劲更显十足。比如重庆,去年全市基础设施完成投资2962.10亿元,房地产开发投资完成3012.78亿元,堪称“真土豪”。长沙去年完成基础设施投资829.32亿元,完成房地产开发投资1153.61亿元;郑州去年基础设施投资973亿,房地产开发投资1445亿元。城建投资力度均达到2000亿级别。工业投资和房地产投资这两大领域,市场主导作用比较强,因此主要靠企业投资完成,但城市基础设施建设则主要以政府来推动。“政府负责基础设施,比如地铁、隧道桥梁、污水处理等市政设施。”而地方政府投资则主要通过旗下的投融资平台负债投资来实现,大规模的城市基础设施投资也使得很多地方政府背上了沉重的债务。例如,重庆市的数据显示,截至2013年12月底,全市政府负有偿还责任的债务余额为3070.39亿元。

在北京,截至2013年6月底,北京市本级和区县本级负有偿还责任的债务余额6496.32亿元,比2010年底增加3325.49亿元。2010年亚运会的举办地广州的债务也不少。截至去年6月,广州市政府性债务达2865亿元。一方面是背负的沉重债务,另一方面则是未来发展仍需继续举债投入。按照计划,2013年7月~2016年,广州市计划举债1438亿元,主要用于交通、教育等基础设施建设。在这种情况下,如何化解债务?地方政府还债主要有几个来源,包括土地储备、土地抵押、土地收入、国企收益、税收以及罚款等非税收入。以广州为例,目前广州已经制定了《广州市存量政府性债务化解工作方案(2013年下半年-2016年)》,通过盘活优质资产和存量土地资源、重新划分债务性质主体、增加国资经营收入等多种途径,加大债务化解力度,该市力争到2016年年底,化解全市存量债务60%左右。实际上,大部分地方融资平台的抵押资产都是土地,这意味着地方政府未来能否如期还债,与当地房地产市场的好坏有关。现在很多地方领导恨不得在任上把所有工程都搞完,有些领导为了政绩和GDP拼命建设,不管离开之后还能否可持续发展。

由于城市变化频率太快,武汉交通旅游图已是“一季度刷新一次”,武汉成为全国地图刷新频率最快的城市。2010年武汉投资414亿元用于城市建设,2009年投资418亿元,2008年投资309亿元,每年都有数百个大小城市基础设施项目在推进。2011年城建资金安排为725.82亿元,其中575.82亿元用于基建投资,150亿元用于偿还政府债务。575.82亿元的基建资金中,81%用于城市交通基础设施建设,包括城市道路桥梁建设270.2405亿元(含城市环线建设、过江通道建设、城市放射线道路、城市主次干道建设等),轨道交通建设120.5亿元,火车站配套建设14.4158亿元,支铁项目5.9246亿元,重要功能区交通基础设施建设52.1645亿元(其中武汉新区四新片区基础设施和环境整治项目21亿元,王家墩商务区市政配套工程5亿元,后湖地区基础配套设施建设7.411亿元,天兴洲防汛应急通道工程4035万元,化工新城市政配套设施建设18.15亿元)。其余的资金的用途分别是,水务基础设施建设项目43.452亿元;环境设施建设投资为25.7757亿元;园林绿化建设投资为13.5278亿元;燃气建设投资为4.1亿元,公交场站建设工程投资为5000万元等。

2011年武汉725.82亿元的城建资金渠道为:财政资金35亿元(直接投入),市城投公司等市级投融资平台非封闭项目贷款融资306.36亿元,保险资金20亿元,利用外资1.7亿元,BT、BOT融资94.24亿元,各区筹资24.99亿元,业主筹资11.49亿元,封闭运行项目筹资232.04亿元。一旦房地产形势下行,那么地方政府的债务危机也会凸显。全国都一样,所以地方政府往往比较反对对房地产进行严格的调控。新型城镇化过程中,部分城市大规模投资与拆旧建新背后,实际上是GDP保增长的政绩观与投资稳增长发展模式及城市(面子)攀比,譬如武汉“满城挖”就是典型的城市代表,为建设国家中心城市,中部第一城市,赶超广州GDP,疯狂挖掘城市。虽然发展经济的企图无可厚非,但过度的投资与大拆建及超财政的负债,显然是不可取的。除了把GDP搞大与漂亮的政治业绩外,本身浪费巨大的资产与财力,无太大的经济价值与社会财富。一是重复的投资,容易导致产能过剩,污染城市环境,不利于经济健康发展。并且会加大市民的生活压力,物价上涨。

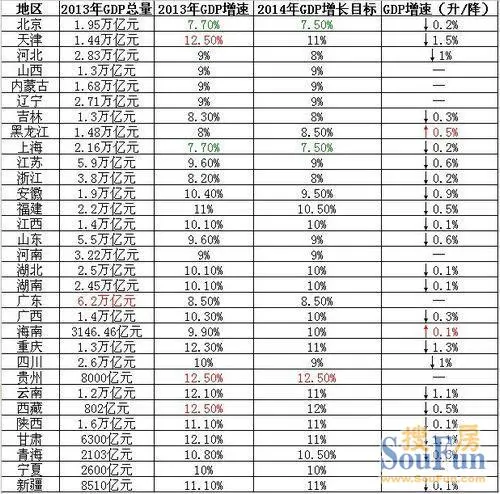

二是增加地方政府的地方债务,地方政府过度的投资导致财政吃紧,必然通过卖地的土地财政来还债务,则后推高地价与房价。三是容易加快房地产泡沫膨胀,非常不利楼市长期健康发展。一旦楼市风险出现,地方债务恐爆发危机。2014年2月17日,2014年全国省级“两会”全部闭幕。盘点31省(区、市)政府工作报告可知,除黑龙江、海南两省上调了今年的GDP增长目标以外,其余省份均下调了GDP增长目标或保持不变。在各省2014年GDP增长目标中:2省份上调:黑龙江由8%上调至8.50%,上调0.5个百分点;海南由9.90%上调至10.00%,上调0.1个百分点。22省份下调:北京、天津、河北、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广西、重庆、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆。其中,天津下调幅度最大,由12.50%下调至11.00%,下调1.50%。7省份持平:山西、内蒙古、辽宁、河南、广东、贵州、宁夏。

经济增速普遍下调或有以下两个原因:一、去年经济增速目标完成得并不理想,有14个省份GDP增速未达到预期目标,使得今年在目标设定的时候,不得不下调。二、新一届中央政府强调“不为GDP”,强调“发展质量”,在这种大的基调下,原来的高GDP模式的确难以为继,下调也是给自己解压。此外,控制地方政府债务风险已经被中央经济工作会议列为2014年的重要任务,除了控制新增债务,中央经济工作会议强调地方政府要逐步将其债务纳入预算管理。若要控制新增债务,限制地方投资,尤其是基础设施建设投资增速或将放缓。同大多数改革一样,政府公布的措施或将带来长期可持续增长,但几乎注定在短期内会抑制经济增长。降低经济增速目标设定或将有损新领导层有关终结“GDP崇拜”的承诺。从实践上看,目标设置过高会向市场发出政府准备为保增长而牺牲经济改革的信号,但降低目标也会发出同样负面信息并削弱对中国经济的信心。此种局面下,至少在目前看,不公布官方目标乃明智之举,能保持某种程度的灵活性。

全国地方两会全面落幕,普遍调低GDP增长预期成为本年度各地《政府工作报告》的共同特点。“为结构调整留出空间,让经济更有质量地增长”成为各地制定2014年经济发展目标的共识。22个省份GDP目标增速调低,31个省、自治区、直辖市2014年的《政府工作报告》全部出炉,报告显示:22个省份GDP目标增速调低;广东、内蒙古等7个省份维持不变;天津、重庆、云南、甘肃、河北、四川6省市,2014年GDP目标增速比上年度调低1个百分点以上。广东省政府发展研究中心主任汪一洋说:去年,中央作出了“完善发展成果考核评价体系,纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向”的决定,从考核目标驱动上来说,这也是地方政府的一种必然反应。该考核评价体系不再唯GDP论英雄,同时提出了加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩、科技创新、安全生产、新增债务等指标的权重,更加重视劳动就业、居民收入、社会保障、人民健康状况。

距离2014年全国两会召开不足一月,政经走向尤为引人注目。十八届三中全会开启的全面深化改革序幕就此拉开,在为65周岁的共和国注入动力的同时,将如何开启新一轮的增长周期?“改革新政”不仅让国内公众充满期待,国际社会也高度关注。春节刚过,2014年全国两会前瞻就成为焦点话题之一。当前的中国经济,改革与增长同行,短期因素与长期因素相互纠结,周期性影响与结构性影响并存,国际问题与国内问题相互作用,令宏观形势格外扑朔迷离。在新的一年里,诸如收入分配改革细则、国企改革指导意见等多项关乎国计民生的重大改革方案将面世,民企参与混合所有制、养老金并轨等“硬骨头”有望获得积极进展。新中国成立65周年:“中国梦”与“改革年”成为热词。实现伟大复兴,是中华民族近代以来最伟大的梦想。今年全国两会期间,“中国梦”将成为代表委员频繁提及的热词。大步向前的中国,是一个充满活力的“梦工厂”。十八届三中全会突破性地为中国改革“升级”,提出“全面深化改革”的全新主张。全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)。这份2万余字的纲领性文件,共计137次提到“改革”一词。在既得利益群体已然存在、利益藩篱日趋固化的当下,改革,再成各界共识。在《决定》涉及的15个领域60项任务中,目前已经有至少23项陆续出台了相关措施或已着手细化改革内容。

企业改革:国企改革方案出台,期待混合所有制发展。2014年是改革年,国企改革将成为三中全会深化改革路线图中的主要抓手和投资热点密集领域。国企改革在诸多改革中的确定性最大。备受关注的国企改革总体方案有望在2014年揭开真容。2014年国资国企改革将在界定国企功能、发展混合所有制经济、企业内部改革、完善监管体制和解决历史遗留问题等方面开展工作。在以后一段时间内,将会出现混合所有制改制的高潮,出现民营经济组团与国有企业相融合的现象;国有企业将退出一部分竞争领域,转型升级到产业链更高的层次去。但是,发展混合所有制经济可能会遇到较大阻力。民间投资空间的释放以及土地市场的改革虽然有利于相应投资板块的提升,但改革的复杂性和渐进性决定了民间投资和房地产投资在2014年难有大幅提升。

机构改革:新举措呼之欲出,转变职能是关键。行政体制改革将要动真格的。一要在“分权”上推进,深入推进政企分开、政资分开、政事分开、政社分开;二要在“转职能”上推进,以转变职能为核心,继续简政放权、推进机构改革、完善制度机制、提高行政效能,稳步推进大部制改革等;三要在“减权”上推进,减少和下放投资审批事项、减少和下放市场经营活动审批事项、减少资质资格许可和认定等。十八届三中全会首次提出成立中央全面深化改革领导小组。2013年岁末,中共中央政治局召开会议,即决定成立上述机构,由习近平任组长。这被解读为“有利于突破利益固化对深化改革的障碍”。改革开放以来,中国政府进行了6次较大规模的机构改革。这次可望在2008年大部制改革基础上,积极稳妥、循序渐进、成熟先行地继续推进行政体制改革。

生态文明:雾霾笼罩,“美丽中国”面临考验。笼罩140万平方公里的雾霾、地下水大面积污染……高污染、高消耗的传统发展方式再受拷问。十八大报告首次把“美丽中国”作为生态文明建设的宏伟目标,但片面追求经济效益、罔顾生态环境的事件仍时有发生。今年的政府工作报告会进一步提出,下决心解决好关系群众切身利益的大气、水、土壤等突出环境污染问题。与此同时,PM2.5监测指标也会再次写入政府工作报告。与2013年“进一步淘汰落后产能”相比,尽管工业依然是节能的重点领域。但是“控制能源消费总量”是2014年的新措辞。其实,“控制能源消费总量”离不开龙头企业的参与,这意味着我国工业节能的着力点将从“淘汰落后产能”,逐步过渡到龙头企业的设备升级。新型城镇化:新规划将面世,“大城市病”困扰多多。中国城镇化水平已超过52%,但城镇化也遭遇诸多困扰,对城市居民而言“堵车、污染、内涝、房贵”等“大城市病”困扰多多,对农民而言“被上楼”、“半城市化”等问题也仍待解决。酝酿已久的《国家新型城镇化规划》在今年出台也成定局。2013年底先后举行的中共中央政治局会议和中央城镇化工作会议均提出,要制定实施好国家新型城镇化规划。人们期待在两会上看到其更明确的路径。

在两会上将引起关注的是,“土地城镇化”快于“人口城镇化”问题。一些地方盲目拉大城市框架,滥占耕地、乱设开发区,不断扩大城市面积。失地农民的数量还会大量增加,不仅危及国家的粮食安全,而且势必进一步加剧解决“三农”问题的难度。空间规划和城市规划问题。一些城市布局结构不合理,城市规划和管理脱节,影响城市运行效率,一些城市“城中村”和“城市贫民区”问题比较突出。国际关系:外交看点频仍,企业走出国门有机遇。去年习近平、李克强7次迈出国门,访问22个国家,接待60余位外国元首和政府首脑来华,同300多位外国政要会见交流……新的一年面临可能存在的反弹压力,如何“中场守住”,挑战不小。两场贵宾云集的“主场外交”看头十足:时隔13年,APEC峰会再回中国,将于今年秋季在北京举办;亚信峰会将于5月在上海举行。大国关系方面亦是看点频频。中美在双边投资协定谈判方面有望取得实质性进展,中俄在投资、能源、高科技创新等领域的合作有可能取得新突破,中欧在落实《2020战略规划》、实现双方发展战略的对接方面将会有新举措。鉴于安倍日前的“拜鬼”行径,中日关系料难“破冰”。友好合作仍是今年中国周边外交的主基调。中国将在2014年主打经济外交,谋求与东盟关系的“钻石十年”,积极经营与南亚、中亚等关系,打造稳定友好繁荣的周边战略依托。新丝绸之路经济带将加速。