中国画“藏与露”杂谈

现代人的国人,习惯了光与影写实的数码图片与林林总总、纷繁缤纷的各类广告影像;而对清秀古雅的中国画置之“不屑”……。大多数认为:国画“已经过时”,对于欣赏国画“缺乏”兴趣;当然也谈不上“深入研究”啦!

我的中国山水诗意画——《仙境》作品在网上发表后,受到qq亲友们喜爱,纷纷“点赞”予以支持,在此,我表示深深的谢意!但也有善意的批评:“我没在那副画里没看到小舟或大船,不知道是没看清楚还是怎么的,也好像没看到海鸥之类、牛羊之类的,可能是太小看不清楚吧。”我现在予以回答(可能也是关心与支持“顾绍骅的诗情画意观点” 广大亲友们共同的问题):《仙境》的画面已经露出太多的景物了,而“隐藏”少量“天外来物”;就像是书法中的“飞白”或者“笔断意连”;可以让欣赏者有一种“尽在不言中”的思绪飘渺……。

藏与露的关系:事物是矛盾统一的。在中国文化中随处可见对立的两面。如“大丈夫能屈能伸” 与“饿死不食嗟来之食”等等。

藏是海纳百川,深蓄而不发。中国是礼乐之邦,自古讲究为人谦逊,不好张扬。古代名人志士不少人隐居名山大川,与世无争。晋代陶渊明弃官归隐,开隐士之先河。大海不辞细流,不向外张扬,所以成其深邃;人摒弃世俗,不慕名利便成大家。

然而,如果只藏不露,那么历史上便少了“毛遂自荐”,便不闻“当仁不让”,不见“该出手就出手”。

露是让才华能力得以彰显,以实现自身价值,并有利于社会。当今社会,竞争日趋激烈,固然需要有人潜心研究,但也需要人们能充分展示自己的才华,并让才华转变为价值。露不是一味的夸耀,是一份自信,是为了让人更好地理解自己,虽有“酒香不怕巷子深”之说。但适当地进行广告宣传,想必销售会更好。

藏是积累,是内化,是厚德载物,汲取一切精华以提升自己的素养;露是藏的另一面,厚积薄发,是外显;是将满腹经纶转变为治国良策,是将才华转变为社会价值。

由是观之,藏和露表面是矛与盾,实际上是水与鱼,它们相辅相成,你中有我,我中有你,藏是基础,露是藏的最高体现,也是藏的归宿。藏和露并无优劣之分,贵在相和,缺一不可。

落花生并不像桃子、苹果那样,果实高高挂在枝头上,它隐而不露地埋在地下。这似乎可以给于我们一个人生的启迪:不要急于显露自己……,这样才生活得更加具有内涵和深度。

你一定知道什么是大智若愚,你一定知道大智若愚就是指某些有智慧有才能的人不露锋芒,表面看来好像很愚笨。

虚和实、藏和露是辩证统一关系,既相互矛盾,又相互依存,相互转化。虚多实少、藏多露少,还是实多虚少、藏多露少,取决于主题、素材、构思、叙述方式和个人写作风格。但总得说来,写实易于写虚,藏比露难。实和露看功底,虚和藏见才气。一篇好的小小说,应该是化虚为实、化实为虚,以藏显露,以露引藏,互为衬托对比,做到意与象的统一,情与理的统一。这样,才能使物象相映成趣,使作品形神兼备,气韵生动,由有限的文字中生发引申,浮想联翩,给人以笔已尽而意无穷的感觉。

中国画是中国传统文化的载体,自然,“藏与露”的关系,也就反映其中啦;

藏即隐藏。露为显露。画面形象藏露结合会令人产生联想,有峰回路转的余地,美妙的意境。如:以石遮鸟、花丛藏石,借云藏山、借树藏水等,正如画论者云:“藏得妙时,不知山前山后有多大”。因此能使画得到“无尽”的艺术效果。

在中国画学的各个层面中,构图是最具有哲学意味的。有时候所要解决的问题不是物象的再现,而是意寓与具体“形”的呈现,如何取舍,如何藏露问题:

对山水画的创作,露与藏极为重要,因为山水画是写景的,有“咫尺万里”的空间透视,也有情与景融合的问题,画家要在“小”幅画面上,表现出深远的空间感和景物的丰富性。对观者来说,他不仅要求似乎身临其境,而且还不能一览无余。原因是还要有体味的东西。所以,就必须在景物处理上做到藏露结合。“善藏者未始不露,善露者未始不藏”;藏与露是相依相存的辩证关系。“若主于露而不藏,便浅而薄;即藏而不善藏,亦易尽矣”。 ——明·唐志契《绘事微音》如果偏于一种法则,都会产生弊端。有显而无隐,则境界浅,隐而不善境界仍不深厚。那么藏与露二者哪个更为重要呢?我认为相对而言,善藏。

以宋画院的故事来比喻:“深山藏古寺”是“藏”,而“嫩绿枝头红一点,恼人春色不须多”是“露”。即使画美人立于柳荫楼上,也非只露而不藏。(“露其要处而隐其全”)

《深山藏古寺》

有位高明的画家,根本就没有画庙。画的是崇山峻岭之中,一股清泉飞流直下,跳珠溅玉。泉边有个老态龙钟的和尚,一瓢一瓢地舀了泉水倒进桶里。就这么一个挑水的和尚,就把“深山藏古寺”这个题目表现得含蓄深邃极了。和尚挑水,当然是用来烧茶煮饭,洗衣浆衫,这就叫人想到附近一定有庙;和尚年迈,还得自己来挑水,可以想象到那庙是座破败的古庙了。庙一定是在深山中,画面上看不见,这就把“藏”字表现出来了。这幅画比起那些画庙的一角或庙的一段墙垣的,更切合“深山藏古寺”的题意。

那些落选的画家并非画技不好,如果不好,根本就没资格参加应考了,他们落选的原因是因为构思平庸。而那位聪明的画家过人之处未见得是绘画技术,但由于他巧于构思,选择了老和尚挑水的角度,就使画面含蓄,能启发别人的联想。对于作画来说,仔细审题,选择新颖的表现角度,巧妙地构思是十分重要的。作者深刻的发挥了想象能力,用他的巧妙的构思,完成了作品。

“嫩绿枝头红一点,恼人春色不须多”是这首诗的原意,故而当时的应试者大多在画面上用红花绿叶来装点春色,或在绿荫丛中露出红花一朵。然而高居榜首的却是一位名不见经传的画家,他在绿树成荫的阁亭中,画一仕女倚栏而立,唯有其樱桃小口的一点红与嫩绿枝头相辅相成,从而点出了“红一点”的主题,露出了大自然和人间两种“春意”。

中国画讲究含蓄,“藏”正是这一理念的体现,这样可以使画面意境更加深远。

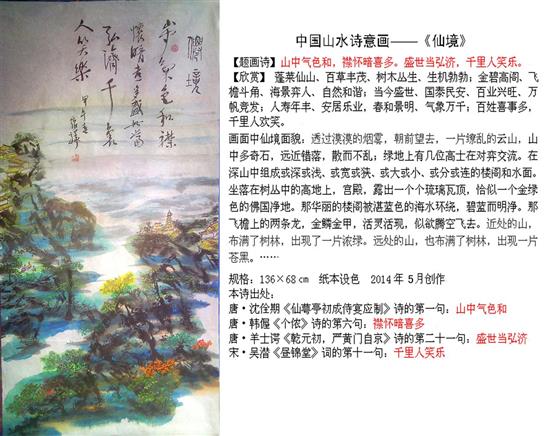

附:中国山水诗意画——《仙境》

【题画诗】山中气色和,襟怀暗喜多。盛世当弘济,千里人笑乐。

【欣赏】 蓬莱仙山、百草丰茂、树木丛生、生机勃勃;金碧高阁、飞檐斗角、海景弈人、自然和谐;当今盛世、国泰民安、百业兴旺、万帆竞发;人寿年丰、安居乐业,春和景明、气象万千;百姓喜事多,千里人欢笑。

画面中仙境面貌:透过漠漠的烟雾,朝前望去,一片缭乱的云山,山中多奇石,远近错落,散而不乱;绿地上有几位高士在对弈交流。在深山中组成或深或浅、或宽或狭、或大或小、或分或连的楼阁和水面。坐落在树丛中的高地上,宫殿,露出一个个琉璃瓦顶,恰似一个金绿色的佛国净地。那华丽的楼阁被湛蓝色的海水环绕,碧蓝而明净。那飞檐上的两条龙,金鳞金甲,活灵活现,似欲腾空飞去。近处的山,布满了树林,出现了一片浓绿。远处的山,也布满了树林,出现一片苍黑。……

规格:136×68㎝ 纸本设色 2014年5月创作

本诗出处:

《仙萼亭初成侍宴应制》唐·沈佺期

山中气色和,宸赏第中过。辇路披仙掌,帷宫拂帝萝。

泉临香涧落,峰入翠云多。无异登玄圃,东南望白河。

《个侬》唐·韩偓

甚感殷勤意,其如阻碍何?隔帘窥绿齿,映柱送横波。

老大逢知少,襟怀暗喜多。因倾一尊酒,聊以慰蹉跎。

《乾元初,严黄门自京》唐·羊士谔

石座双峰古,云泉九曲深。寂寥疏凿意,芜没岁时侵。

绕席流还壅,浮杯咽复沉。追怀王谢侣,更似会稽岑。

谁谓天池翼,相期宅畔吟。光辉轻尺璧,然诺重黄金。

几醉东山妓,长悬北阙心。蕙兰留杂佩,桃李想华簪。

闭阁余何事,鸣驺亦屡寻。轩裳遵往辙,风景憩中林。

横吹多凄调,安歌送好音。初筵方侧弁,故老忽沾襟。

盛世当弘济,平生谅所钦。无能愧陈力,惆怅拂瑶琴。

《昼锦堂》宋·吴潜

绮毂团成,珠玑搦就,极目灯火楼台。七子八仙三教,耍队相挨。管箫笙簧相间斗,远如声韵碧霄来。环千炬,宝栅绛纱,云球雾衮交加。千里人笑乐,游妓合、脂尘香霭笼街。尽道今宵节物,天与安排。晚来风阵全收了,夜阑还放月儿些。休辞醉,长愿每年时候,一样情怀。