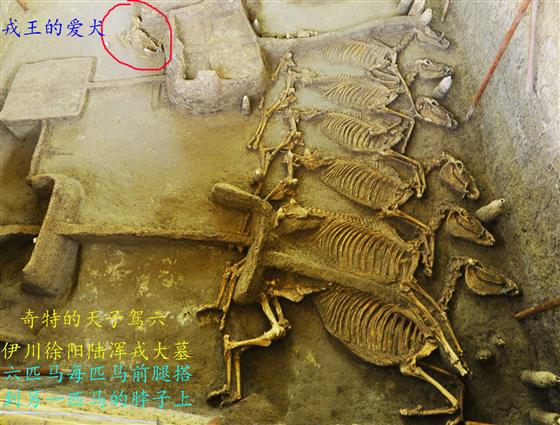

一、伊川发现罕见的“天子驾六”

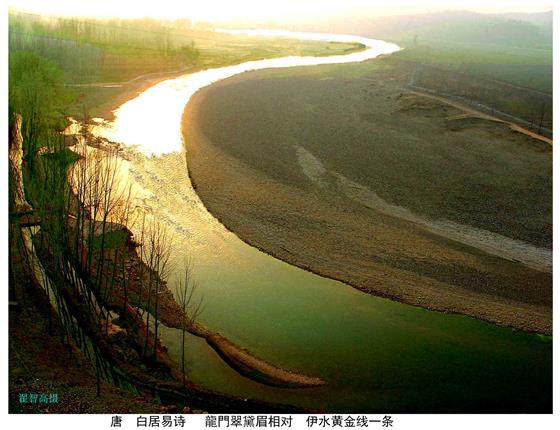

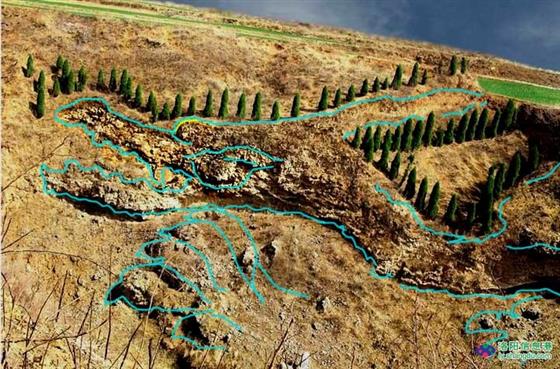

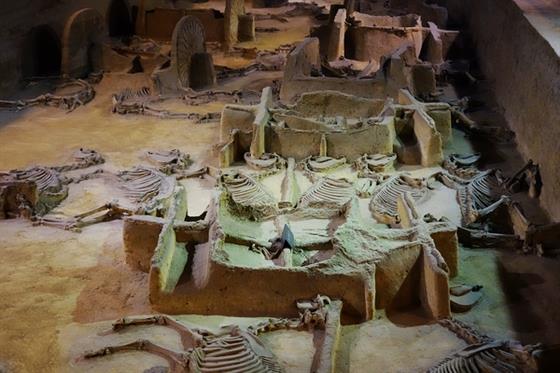

据洛阳文物局信息中心资料,在伊川徐阳村东和村南各发掘大型墓葬和陪葬车马坑。其中有六匹马拉的车,表明伊川陆浑戎国君的车马也是“天子驾六”。

这个车马坑有十三匹马,六辆车。其中有六匹马摆放奇特,头、腿朝向一致,前腿全是搭在紧挨马匹的脖子上,后腿都是压在紧挨马匹的尾巴上,(吴业恒 图)

另一个角度的车马坑考古现场,陪葬的驾六马匹摆放整齐 (张晓理 2014年11月13日摄)

从公开报道的图片可以看出,六匹马马头朝向同一个方向,都是前马腿搭在另一匹马的脖子上,后腿压在另一匹马的尾巴上,即六匹马“首尾紧密相连”,是典型的“天子驾六”。

有一种意见认为,只有周天子才能乘用“天子驾六”的礼制,戎王是“陆浑子”,没有资格使用“驾六”。于是就认为这个六匹马的中间是四匹马一辆车,一侧是两匹马驾一辆车,两马车是“护卫”的车。

如果是护卫的车,马头是不能与王的马齐头并排的。这个小车就是戎王“轻车简从”时所用的“便车”,在戎王出行或打仗、狩猎走便道、山路小道,不需要使用“驾六”大车时,会使用便车,所用的马匹,一定是戎王“天子驾六”马匹其中的两匹马,所以就有了六匹马马头朝向一直,六马的前腿均搭到另一匹吗的脖子上,后腿均搭到另一匹马的尾部。埋葬的时候,把“驾六”大车斜放一边。把经常驾的“便车”,放在经常驾便车的“六马”之中的两马之间。如果中间是四马车,大车的车干肯定是放在四马的中间,而不会斜放一边的。

如果是四马车和两马车,一定是分开将四马和两马分开摆放,绝不能六马排列一致,还首尾相搭摆放。

从另一张现场图片看,“天子驾六”的另一侧,是一辆四马车,可能是王后的车。与那边六马的排列方式明显有区别。车干就摆放在四匹马的中间。

虽然《礼记 王度》记述“天子驾六,诸侯驾五,卿驾四,大夫三,庶士二,庶一”。但在发掘的春秋战国时代大墓,“天子驾六”屡见不鲜。在湖北熊家冢大型楚墓一号坑,疑似楚庄王的墓,出土有43辆车,146匹马。其中“驾六”的马车有3辆。

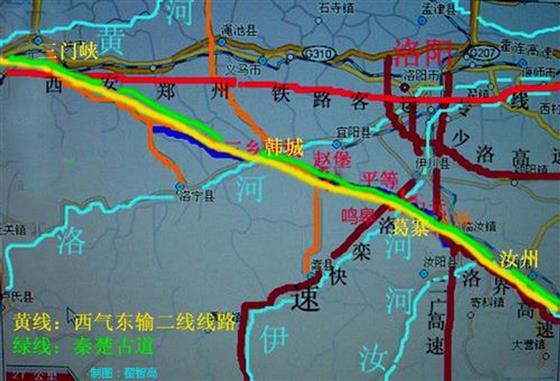

此次伊川徐阳陆浑戎大墓发现“天子驾六”不足为奇,从时代上看,与楚庄王时代相一致,楚庄王伐陆浑戎,“问鼎中原”的典故就与伊川陆浑戎紧密相关。楚国大军的战车走“秦楚古道”,直达伊川的陆浑戎国都,是一条平坦大道,楚庄王的驾六能顺利行走,戎王的驾六也能走。

再是戎人与华夏风俗不同,也不是周天子所封的诸侯王,所遵从的礼制就不会受周朝礼制的约束。周天子可以驾六,戎王也可以驾六,而且戎王还会从驾六的马中,拉出两匹,驾一辆便车,到徐阳陆浑戎四周的鹿蹄山、非山、熊耳山、海峰山、花果山、九皋山、天室山游玩、打猎,这就是戎人豪放、潇洒、自由生活的特征。

伊川徐阳陆浑戎墓车马坑考古现场,国内著名考古专家们在实地考察:

泥中的青铜编钟 伊川青铜故乡名不虚传

泥浆中的青铜器

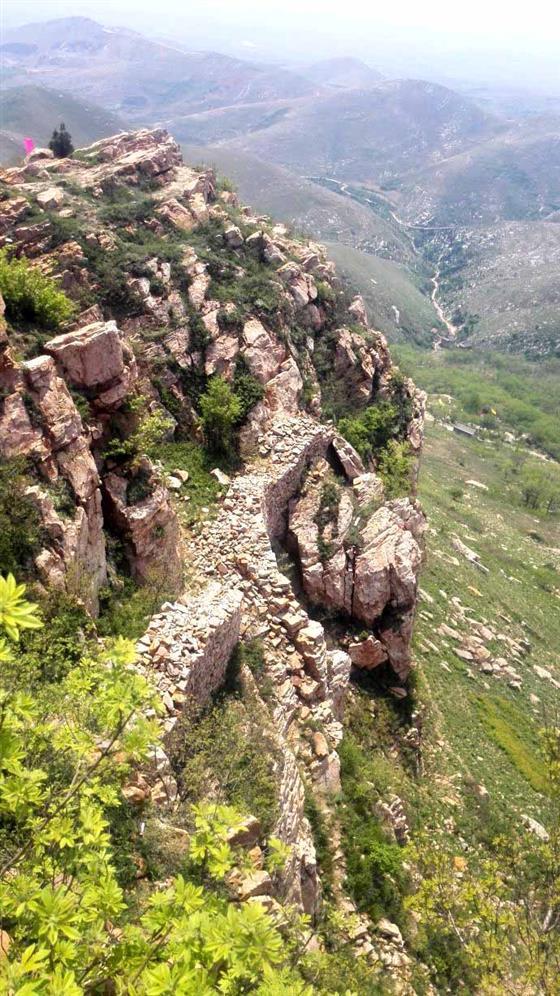

伊川徐阳一带(包括宜阳的赵堡、白杨、南留。伊川的东王庄、草场、坡头),扼守秦楚古道(今平莲路、鸣白路、丰鸣路、伊鲁路)咽喉要冲。古代这里就是陆浑故地和陆浑县治,《左传》记载这里曾发生过著名的“楚庄王伐陆浑之戎,观兵周郊,问鼎中原”和“晋国以到三涂山祭祀为名,师从之,兵贵神速,灭掉陆浑之戎”的重大历史事件。但陆浑都城和陆浑县治的位置,后世一直认为是在嵩县田湖的上古城村,于是伏流岭变成了陆浑岭,后来由于在那里修陆浑水库,人们就认为陆浑水库一带就是古代的陆浑都了。

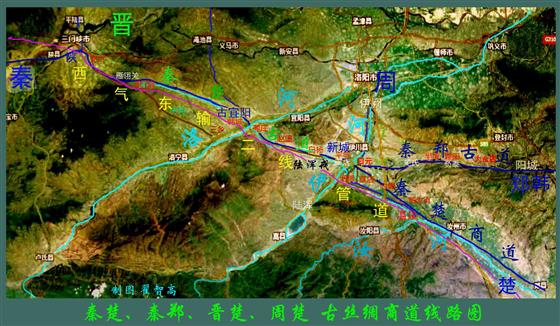

下图;楚伐陆浑戎观兵周疆线路(黄线),晋灭陆浑戎线路(红线):

其实,早在北魏《水经注 伊水》中,就已明文记载陆浑故都在伊川顺阳河的发源处一带。据《水经注 伊水》记载:“伊水又东北,涓水注之,水出陆浑西山,即陆浑都也。寻郭文之故居,访胡昭之遗像,世去不停,莫识所在。其水有二源,俱导而东注虢略。北水东流合侯涧水,水出西北侯溪,东南流注于涓水。涓水又东径陆浑县故城北。平王东迁,辛有适伊川,见有被发而祭于野者曰:不及百年,此其戎乎。鲁僖公二十二年,秦、晋迁陆浑之戎于伊川,故县氏之也”。

如果说此次发现的伊川徐阳是伊川的陆浑戎的都城,还为时尚早,因为考古材料证实这一带只知是陆浑戎的墓地,并没有发现《水经注 伊水》记载的“陆浑西山,即陆浑都也”。也没有确认“秦晋迁陆浑之戎于伊川,故县氏之也”的地方。徐阳西侧宜阳南留村,据说是汉代的“陆浑县故城”遗址,尚有待考古发掘。

《汉书 地理志》所记载的“故蛮子国”,疑似陆浑戎的国都,在此次发现陆浑戎墓地的正东方约14公里的伊川平等乡古城村,称“新城故城”遗址。夏代这里称“有莘国”(参见《孟子 万章》“伊尹耕于有莘之野而乐尧舜之道”)。秦设“新城郡”(参见《史记 秦本纪》:“秦昭王封芈戎为新城君”)。西汉惠帝置“新城县”。近三千年来新城一直是伊川盆里历代政权的政治文化经济中心。

《水经注 伊水》中所记载的陆浑戎故都位置图:

二、周王室南大门外的伊川,早就是神农炎帝部族的地盘

过去一直认为戎翟(狄di)族是西北地区游牧民族,称翟、狄、白狄、、赤翟、黑翟、翟国等。

周王室南大门外,伊河洛河之间,长期在此地繁衍生息的居民称为“伊洛之戎”,《史记·周本纪》记载周武王卜定洛阳王城时:“南望三涂,北望岳鄙,顾瞻有河,粤瞻伊洛,毋远天室”。天室地区指的就是九皋三涂山以北到伊阙山之间。这里的原来各部落居民,属神农炎帝后裔,夏人之先鲧的封地(近代在修焦枝铁路复线时,在伊川境内考古发现夏代二里头文化时期的墓地,中科院考古所测定,为公元前1880--1868年)。新城南伊水与银水交汇处是商相伊尹故里。商灭夏后,夏桀儿子西逃大漠(《史记 匈奴列传》:“匈奴,其先夏后氏之苗裔也,曰淳维”),其子孙转化成后来的戎人、匈奴、西戎和大月氏等。大月氏的国都位于敦煌(亦称陆浑)。后来匈奴与大月氏发生争斗,大月氏西迁到昆仑山地区。

戎人尊神农炎帝、夏鲧为先祖。留在河洛故土的夏族裔孙转化为伊洛之戎,对周朝占领自己的地盘不满,二者之间不断发生激烈冲突。

周幽王姬宫涅是周宣王的儿子,公元前782年即位。幽王贪婪腐败,重用“为人佞巧,善谀好利”的虢石父,废嫡立庶,废除申后及太子宜臼,立褒姒并加害太子宜臼。周幽王为取悦褒姒,数次“烽火戏诸侯”,激怒申侯、缯侯,就联合西戎(所谓的“犬戎”)攻西周。周幽王被西戎兵杀死于骊山之下(周史官将西戎称作“犬戎”“戎狄”载入史册,)。

西周灭亡后,申侯、西戎等共立太子姬宜臼为周天子,于公元前770年即位,是为周平王。在申、秦、晋、郑的护送下,周平王姬宜臼迁都洛邑(今河南洛阳),史称东周。

西戎族因灭昏庸的周幽王和拥立周平王有功,就在西北地建立有强大的义渠国。东周洛阳周王室南大门外的伊川,是伊洛之戎部族翟国的地盘,国都位于伊阙口南伊河边的伊川古城村(《汉书 地理志》称做“故蛮子国也”),《诗经 小雅 鹤鸣》描写鹤鸣于九皋,声闻于天、声闻于野,这里有众多的沼泽湖泊,到处是鹤叫声。鱼一会儿潜藏在深水中,一会儿游到浅水处。《诗经 国风 周南》开篇《关雎》“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”,描写的就是戎人地区佳饶鱼苇,男耕女织,天堂乐园。戎族人在周天子脚下安居乐业的生活情景,

三、陆浑戎何时迁到伊川?

这样美好的日子过了120多年,东周襄王姬郑四年(公元前649年),周襄王经常欺负弟弟王子带,子带的封地甘邑(甘水流域)与伊洛之戎为邻,关系友好,王子带就请求伊洛之戎支持他。伊洛之戎联合扬拒、泉皋诸戎攻周襄王,烧了周王城的东大门。晋国出面调解,让戎人与周襄王和解。

据《左传、僖公十一年》( 襄王四年,公元前649年):“ 夏,扬、拒、泉、皋、伊洛之戎同伐京师,入王城,焚东门,王子带召之也。秦、晋、伐戎以救周。秋,晋侯平戎于王。”杜预注:“扬拒,泉皋皆戎邑,及诸杂戎居伊水、洛水之间者”。

周襄王为达到“以戎制戎”,就让秦晋将甘肃敦煌的陆浑戎迁到伊川伊洛之戎的地盘,意在使戎族内讧,削弱他们的实力。

秦晋如何迁陆浑之戎呢,《史记 晋世家》记载有秦晋两国之间发生的故事:

晋惠公四年(前647年),当时晋国干旱严重,晋惠公的姐姐是秦穆公的夫人,晋惠公向姐夫当秦国国君的穆公求援粮食救灾。秦穆公请大臣们商议,大夫百里奚说:“天灾流行,是各国屡屡发生的事;救济灾荒,体恤邻国,是立国之道。应该卖给晋国粮食。” 秦穆公说道:“晋国的君主民众不满意,但晋国的百姓有难应该救援。”于是派了大量的船只运载粮食,解救了晋国之难。

到第二年(前646年),旱灾降临秦国,秦穆公请晋国卖粮给秦国,晋惠公与群臣商议卖与不卖。大夫庆郑说:“去年晋国遭灾缺粮,秦国卖给了我们粮食;如今秦国遇灾,我们的粮食理应卖给他们,何须商议!”大夫虢射说:“秦遇大灾,是上苍要灭秦国,晋国岂能违背天意,错过夺取秦国的时机?皮之不存,毛将焉附?晋秦结怨至深,即使卖给他粮食,也难以缓和两国关系。卖粮给秦国,未必减少他们对我们的怨恨,相反倒会增加敌人的实力,不如不卖!”晋惠公与虢射一拍即合,决定不仅不卖粮给秦国,而且还要乘秦国困难之际,趁机发兵伐秦。

秦穆公见晋国如此不仁不义,就率兵大举伐晋。晋军接连三次败退,人数虽然众多,君臣离心离德,士气低落,晋惠公兵败被俘获带回秦国,秦穆公要把他杀掉祭祀天神,然而秦穆公的夫人是晋惠公的姐姐,眼见弟弟要被杀,她身穿丧服哭泣不止,还非要自焚。穆公无奈,只好强迫晋惠公签订如下盟约: 第一,把晋惠公的太子圉,作为人质留在秦国。第二,割黄河以西八城给秦国。第三,把秦国西边的陆浑戎迁到秦国东晋国的地盘。晋惠公答应条件,秦穆公将他放回继续当晋国的国君。

晋惠公归国之后,确定把陆浑戎迁徙到潼关以东的崤山地区,但崤山虽然属于晋国,但土地贫瘠,干旱缺水。陆浑戎当然不愿要这里,非要洛河以东,伊河以西,周天子脚下龙门山南,戎人认为那里是他们祖上的老家。晋惠公拗不过强硬的戎人,就答应给他们伊洛河之间地区。

据《左传 鲁僖公二十二年》(前638年)记载,“初,平王之东迁也,辛有适伊川,见被发而祭于野者,曰:“不及百年,此其戎乎!其礼先亡矣。秋,秦、晋迁陆浑之戎于伊川。”

当年周平王(前770年)从陕西镐京东迁到洛阳,他的大夫辛有曾经到伊川,见有披着头发在野外祭祀的伊洛戎人,说:“不到百年,这里变成戎人居住的地方了?原来的礼仪先消亡了。”辛有说的肯定不是陆浑戎,因为他春天到伊川(公元前638年),这年秋天,秦国、晋国把陆浑之戎迁到伊川。

陆浑戎由甘肃敦煌的沙洲,迁到周天子脚下洛阳南大门的伊川徐阳一带。

周襄王十四年(公元前638年),陆浑戎东迁后,秦国除去了西方的强邻,开辟了疆土。陆浑戎返回夏代故土,也乐于东迁。因为那里有伊洛之戎、扬拒之戎、泉皋之戎和蛮氏之戎等本族兄弟。

陆浑之戎与伊洛之戎本是一族,二者合二为一处后,不仅没有闹矛盾,势力反而更强大。周襄王审时度势,又将戎人当做护卫周王室,威慑诸侯的虎贲劲旅。于是戎族人确定鹿蹄山南涓水之阳(徐阳一带)为“陆浑墓园区”,南留为军事要塞,扼守秦楚古道。伊水之阳(古城、有莘氏一带)为“戎蛮子国都”,互为犄角掩护,雄霸一方。

四、 周襄王当了伊川戎王的女婿。

《左传·僖二十四年》(前636年)载:“王德戎(狄)人,将以其女为后。”周襄王娶戎翟女隗氏为后,王后常到甘谷打猎。而周襄王不好打猎,襄王就委托王弟子带保护,跟随王后打猎。甘是王子带的封地,王后与子带都是年龄正相当的青春少年,在甘谷尽兴游猎。有人告诉周襄王姬郑,说王后隗氏与王子带秘密勾结,周襄王听信谗言,废黜了翟女隗后。

王子带得到消息,向襄王解释,襄王反而要抓王子带。于是兄弟二人反目为仇。

王后翟女本是戎王掌上明珠,眼见爱女受到周襄王欺负,就发兵攻襄王姬郑。襄王仓皇逃出,避居于郑国的汜,向各国诸侯求救。晋文公打着勤王的旗号,于公元前635年出兵攻克王子带当时所在的温地,擒王子带,然后迎襄王姬郑回都城,将王子带押到都城处死。

周襄王二十五年(公元前627年),戎翟与晋国之间爆发了“箕之战”。

此年八月,晋襄公率领晋军在箕迎战戎人。先轸在箕谷中设伏,大败戎军,欲缺俘获戎人首领。于是戎军反攻,晋军统帅先轸被杀。经周襄王从中调解,戎军将先轸的头颅以礼归还晋国。

周襄王二十九年(公元前623年),襄王让戎军攻打齐国。

周定王元年(公元前607年),定王命戎翟再攻齐国,这一次,戎人几乎是倾国之力攻打齐国。

五、陆浑之戎和著名典故“问鼎中原”。

南方的楚庄王想见周天子,苦于没有理由。听说戎人与周王室有矛盾,周定王又是刚即位,认为机会来了,就以“尊王伐戎”为由,拿伊川“戎翟”说事。

周定王二年(公元前606年),楚庄王得到情报,伊川戎国大军全部出动去打齐国了,陆浑国空虚。庄王本想借机到周王室看看,就以“尊王伐戎”为名,出兵“伐陆浑之戎”。

趁戎国大军正与齐国大战,楚军远道奔袭,沿着秦楚古道来到伊川的陆浑国。谁知戎国早有安排,守军坚城壁垒,挂出免战牌,楚军望城兴叹,没有捞到啥好处。于是兵发洛阳周王室郊区,周定王派王孙满前去“慰劳”。

《左传》宣公三年(公元前606年)记载:“楚子伐陆浑之戎,遂至于洛,观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小轻重焉”。这个记载既没有说楚国与陆浑戎国打仗,也没有记录楚国在陆浑戎国有什么收获。

但这条史料却记录了楚庄王的狂妄野心。楚庄王观兵周疆,“观兵”就是在周王室的疆域举行军事演习。楚军陈兵于今平等乡东村、西村(古称东、西蛮子营,楚人称南蛮子)。周天子派王孙满慰劳楚军,楚王借机“问九鼎大小轻重”,王孙满对曰:“在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之,用能协于上下以承天休。桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。其建回昏乱,虽大,轻也。天祚明德,有所底止。成王定鼎于郏鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改,鼎之轻重,未可问也”。

楚庄王以借机“问九鼎大小轻重”,意在谋图周王室。王孙满以“在德不在鼎”回绝了楚王。这个楚王即是“三年不鸣,一鸣惊人”的楚庄王。这就是历史上著名的“问鼎中原”典故。

六、陆浑戎曾是周王室和晋国的左膀右臂。

由于周王室支持陆浑戎迁到伊川,戎人成了周王室和晋国的有力助手,周天子和晋国经常利用戎人之兵,征伐不听话的诸侯国。

《左传·鲁襄公十四年》记载有晋军统帅范宣子与陆浑戎国君驹支的一番对话。

公元前562年(鲁襄公十四年)春季,吴国向晋国报告战败情况,吴国曾策划进攻楚国,范宣子责备吴国不道德,以此拒绝吴国人。

晋国逮捕了莒国的公子务娄,这是因为莒国的使者和楚国有来往。

有一次联军会盟,姜戎(注:陆浑戎)国君驹支率部到达会盟地点,联军总统帅晋国的范宣子无辜责备驹支,说:“姜戎氏!从前秦国人欺负你的祖父吾离到瓜州,你的祖父身披蓑衣、头戴草帽前来归附我们先君晋惠公。我们先君惠公只有并不太多的土田,还和你的祖父平分着吃。现在诸侯事奉我们寡君不如从前,说话泄漏机密,应当是由于你的缘故。明天办事,你不要参加了。如果参加,将要把你抓起来。”

陆浑戎国君驹支回答说:“从前秦国人仗着他们人多,贪求土地,欺负我们戎人。晋惠公有德行,说我们戎人是四岳的后代,不能加以丢弃。赐给我们周王室南部的田地,我们戎人作为先君不侵犯不背叛的臣下,直到如今没有三心二意。晋文公和秦国进攻郑国时,秦国人偷偷地和郑国结盟并派兵戍守,因此就发生崤地之战。你们晋国在崤山北面迎击,我们戎人在南部堵住秦军的退路。就像捕鹿,晋国人抓住它的角,我们戎人拖住它的后腿,咱们齐心协力把它仆倒。你凭什么随便责备我们戎人呢?晋国多次请我们参加战役,我各部戎人没有不按时与晋军共同参加,如同支援崤之战役一样。现在你们存在有过失,因而使诸侯有二心,反倒要责怪我们戎人!我们戎人饮食衣服和你们不同,财礼不相往来,言语不通,能够做什么坏事呢?你不让参加明天的事,也没有什么大不了的。”赋了《青蝇》这首诗然后退下。范宣子表示歉意,请驹支继续参加盟会。

(附《诗经青蝇》:“营营青蝇,止于樊。岂弟君子,无信谗言。营营青蝇,止于棘。谗人罔极,交乱四国。营营青蝇,止于榛。谗人罔极,构我二人”。 译文:青头苍蝇嗡嗡飞,飞到篱笆上面停。开朗平和的君子,不要相信那谗言。谗人说话没定准,祸乱四国不安宁,离间咱们两个人。)

周灵王八年(公元前560年)冬,晋悼公率诸侯和戎军联军入郑,迫使上一年冬叛晋从楚的郑复从于晋。不久,楚共王率军攻郑,讨其叛楚。郑复背晋附楚。

周灵王十年(公元前558年),晋、戎、宋、鲁、卫、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾、齐联军两度进攻郑国。

七、成也晋,败也晋,陆浑戎古国被晋所灭

陆浑戎国自从伊川后,实力壮大,国强马壮,将士作战勇猛,成为诸侯国不能轻视的力量。晋国发现陆浑戎与楚国联系较紧密,害怕威胁到晋和周王室的利益,就以到三涂山祭祀之名,前面是祭祀队伍,大军紧随其后,据《左传,昭公十七年》(公元前525年)记载:“晋侯使屠蒯如周,请有事于雒与三涂。苌弘谓刘子曰:“客容猛,非祭也,其伐戎乎?陆浑氏甚睦于楚,必是故也。君其备之!”乃警戎备。九月丁卯,晋荀吴帅师涉自棘津,使祭史先用牲于洛。陆浑人弗知,师从之。庚午,遂灭陆浑,数之以其贰于楚也。陆浑子奔楚,其众奔甘鹿,周大获。”

远眺三涂山:

三塗山在陆浑故都的东边,晋国的祭祀队伍要路过伊川顺阳河上游有陆浑都城。晋人到三塗山祭祀天神,已取得周王室的许可,陆浑戎自以为与晋国友好,放松了戒备。实际上,晋国在祭祀仪仗队的后面,暗中布置了大军,由棘津渡过黄河,到达渑池白浪渡口,沿晋楚古道,过宜阳韩城、赵堡,包围鹿蹄山南侧河谷地带的陆浑都城。陆浑王逃往楚国,百官与百姓们奔逃到甘(宜阳甘山、伊川常川鸦岭的甘水流域)鹿(鹿蹄山,宜阳半坡山九龙洞区域),这场战役,不知晋国出动了多少军队,仅用三天,就灭掉陆浑国,可谓“兵贵神速”。至此伊川的陆浑戎国消失了(实际戎人转化为当地的百姓了)。

鹿蹄山:

甘水

伊洛之戎的国都,史料记载位于伊川平等乡的古城村(新城故城。伊洛之戎简称戎蛮,周人将其称为“蛮子”)。

据《汉书、地理志》:“新城,惠帝四年(公元前191年)置县,故蛮子国”。“《读史方舆纪要》:“(河南)府南75里,古戎蛮子邑,战国时谓之新城”。

新城故城之西约15公里,就是徐阳。

《左传》文公十七年:“周甘鐲败戎于邥陲,乘其酒醉也”。邥陲(今伊川县城罗村北的白疙瘩),此处由西向东的山势直伸到伊河边,山北是周王室的地方,山南是戎人的地盘。周的将军甘鐲是趁着把守邥陲关隘的戎兵喝酒酒醉之机,攻破防线的。

陆浑之戎和伊洛之戎被晋国所灭,但后来晋国也分崩离析,分裂的结果是“三家分晋”,变成赵魏韩三个诸侯国。赵国定都邯郸,魏国定都安邑(今山西夏县),后迁都大梁(今河南开封)。韩武子南迁到洛水流域秦楚古道上的宜阳建都(今宜阳韩城),戎人地盘就归韩国所有。其后,韩又顺着秦楚古道东扩,将伊洛之戎废弃的都城重新夯筑加固,设为新城(《吕氏春秋》记载:“韩氏城新城,期十五日而成,封人子高曰,美哉城乎,一大功矣。”),新城成了韩国的重要城邑,隔着熊耳山、鹿蹄山与宜阳韩城互为屏障,也是东周都城洛邑城南的战略要塞。

八、消失将近二千六百年的陆浑故都是如何被发现的?

尽管北魏《水经注 伊水》中,就已明文记载陆浑故都在伊川顺阳河的发源处一带,但长期以来,人们习惯认为陆浑戎故都遗址在嵩县田湖的上古城村。特别是建起陆浑水库后,大家更认定陆浑国就在那里了。

2008年冬,当时国家修建西气东输二线工程,管道正从伊川陆浑戎故都南留古城遗址范围和徐阳村附近通过,管道下挖4米多,可能透漏出这里有很多古墓葬的信息,于是引来盗墓贼的疯狂盗掘。

2013年夏天,当获知伊川县鸣皋镇徐阳村盗墓活动十分猖獗时,洛阳市文物考古研究院立即意识到,可能已经有人在“打探”关于陆浑戎的消息了。于是,一项抢救性发掘工作也因此展开……

经国家文物局批准,发掘工作分两次展开。两次发掘,收获非常大,几乎可以断定,这里就是2500多年前迁徙到伊川的陆浑戎国都所在地。

考古发掘的成果

发现 200余座墓葬,8座车马坑、30余座灰坑、10余座烧窑,还有1座南留古城

九、陆浑故都鹿蹄山和甘水

今半坡山、甘山正南方的小盆地,是甘水、顺阳河、银河三条伊水支流的发源地。

《尚书·甘誓》:启与有扈大战于甘,将战,作《甘誓》。 甘,有扈氏地名。

《左传·僖二十四年》:初,甘昭公有宠於惠后。《注》甘昭公,王子带也,食邑於甘。

《左传·昭公十七年》:“陆浑子奔楚,其众奔甘鹿,周大获”。《注》甘鹿,周地。

《山海经》:“鹿蹄之山,甘水出焉。北流注于洛”。《注》,甘水出(周)南山甘谷。

《山海经》有不死之国,甘木是食。甘木卽不死树。又《古今注》甘实形如石榴者,谓之壷甘。

伊川陆浑戎国被晋国剿灭后,周朝和晋国史官采取从历史记录、史料典籍着手,从历史文化、史书文献等根脉上抹灭戎族的影响。不仅使人们不知道洛阳周王室南边有个伊川戎人之国的历史和遗址,而且后世所有记录或者引用与戎翟有关的文献,把戎翟读做“狄di”使后世不明就里的人们认为戎“狄di”真是十恶不赦的“乱臣贼子”。于是戎翟后人也不得不被迫改变姓氏(翟(di)改为“翟zhai”,成为翟zhai姓。白狄(翟),可能就改姓为“白”。陆浑戎可能改姓“陆”、“路”、“鲁”、“卢”。黑狄可能改姓“赫”、“何”、“贺”。“戎”改姓为“荣”、“容”等等)

鹿蹄山甘山 甘水掠影

十、陆浑戎人称是四岳的后代,四岳是谁?

陆浑戎国君驹支说:“我们戎人是四岳的后代”。

《尚书·尧典》:“帝曰:‘咨四岳……’”。“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时,分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷”。说明是划定四时(定四岳)的天文官羲和似为四岳。《淮南子 天文训》记载羲和是为太阳神(炎帝神农氏)驾驭六龙马车的天神,属炎帝神农氏龙族苗裔族。

《山海经 大荒南经》:“东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子曰羲和,帝俊之妻,生十日,方浴日于甘渊”。《山海经 大荒东经》:“少昊之国,少昊儒帝颛顼,弃其琴瑟,有甘山者,生甘渊,甘水出”。《山海经 中山经》:“鹿蹄之山,甘水出焉,北流注于洛”。由此记载,可知羲和之国有甘山、甘渊、甘水,正是此次在伊川发现的陆浑戎国一带。

《国语·周语下》:“昔共工弃此道也……共工之从孙四岳佐之……祚四岳国,命以侯伯,赐姓曰姜,氏曰有吕”。说四岳是共工的从孙。

《尚书·周官》:“唐、虞稽古,建官惟百,内有百揆、四岳,外有州牧、侯伯。”四岳是四方诸侯之长。

四岳姓姜,是从炎帝经共工传下来的,是炎帝后裔。四岳是职封。《国语 周语》曰“太子晋云禹赐姓曰姒,氏曰有夏;四岳赐姓曰姜,氏曰有吕。”

《左传 僖十一年》“伊、雒之戎同伐京师”,杜注:“杂戎居伊水、洛水之间者。”居伊、雒,非秦、晋所迁者。

《史记索隐》:‘三皇本纪云:“神农氏,其后有州、甫、甘、许、戏、露、齐、纪、怡、向、申、吕,皆姜姓之后。”

《左传·庄公二十二年》:“姜,太岳之后也。”。《史记·齐太公世家》:“太公望吕尚者,东海上人,其先祖尝为四岳,佐禹平水土,……封于吕,或封于申,姓姜氏。……”姜、尚、吕三姓自称太公之后。四岳封于申、吕,地在嵩山地区。职为四岳的这位共工之从孙,一直被人们纪念。

四岳姓姜,是从炎帝经共工传下来的,是炎帝后裔。四岳是职封。《国语 周语》曰“太子晋云禹赐姓曰姒,氏曰有夏;四岳赐姓曰姜,氏曰有吕。”

《潜夫论》卷九曰“炎帝苗胄,四岳伯夷,为尧典礼,折民惟刑,以封申、吕。裔生尚,为文王师”。

《水经注 阴沟水》引世本云:“许、州、向、申,姜姓也,炎帝后。”

《汉书 地理志》:“颍川郡,许故国,姜姓四岳后,太叔所封。”

《路史 后纪四》云:“黄帝封参卢于路。伊、列、舟、骀、淳、戏、怡、向、州、薄、甘、隋、纪,皆姜国也。禹有天下,封怡以绍烈山,是为默台。”

《史记·齐太公世家》:“太公望吕尚者,东海上人,其先祖尝为四岳,佐禹平水土,……封于吕,或封于申,姓姜氏。……”

十一、 伊川陆浑戎人称姜戎,是炎帝之后,龙族苗裔

上古时代,姜姓首领是炎帝。又叫神农。赤帝、炎帝乃少典之子。

《竹书纪年》记载:“炎帝神农氏,其初国伊,继国耆,合称,又曰伊耆氏。”宋司马光作《资治通鉴》、《四库全书》、《帝王世纪纂要》均沿袭《竹书纪年》的记述。伊川古有“伊侯国”之称,安阳殷墟甲骨文卜辞中有“中牧于伊侯”的记载。

炎帝神农氏世居伊洛地区,少典与有蟜氏,是中原地区两个著名的氏族部落。洛阳河洛文化研究院原院长杨作龙先生曾著有《炎帝文化发端伊洛论》,对八代炎帝进行了认真祥细考证。通过对多种史料的综合疏理考证,得出“炎帝文化发端于伊洛”的结论。

杨作龙先生亲临伊川平等乡大莘店之龙头沟巨型石龙,感叹说:“在布满植被的上古大地唯有石龙突显,定十分壮观。在盛行感生观念的母系社会,以巨型石龙为感生图腾,正符合炎帝神农诞生的传说,石龙与神农读音很相近,第一代炎帝的活动范围可以坐实在嵩山以南及以西地区。”伊川石龙地区是第一代神农石年的故里。

炎帝神农氏诞生,史有明载,据《春秋纬·元命苞》记载:“少典妃安登游于华阳,有神龙首,感之于常羊,生神农。人面龙颜,好耕,是谓神农,始为天子。”

《帝王世纪》云:“炎帝神农氏,姜姓也。母曰任姒,有蟜氏女登为少典妃,游华山之阳,有神龙首,感女登于常羊,生炎帝。人身牛首,长于姜水。有圣德,以火德王,故号炎帝。又曰连山氏,又曰烈山氏。”

华阳之华,指宜阳花果山的华山,今称岳顶山,亦称花山。华之东方有常海山、海峰山,羊驾坡、乾阳坡,常川,长水。长水之源龙头沟有天然石龙,在北侧沟壁。

人民日报社原社长、中华全国新闻工作者协会名誉主席邵华泽题词“華夏天然石龍”

伊川天然石龙全长九十多米,高九米五,头西身东,尾藏匿于山中,头、须、牙、眼、爪、翅、鳞俱全,头长方如鳄,利齿上下两排,张口长舌居中,印吻、吻前双须前伸上昂,下颌平,眉上龙颜,顶生双角,一角斜上,一角斜下,龙头平展仰起,龙颈向后复向下弯曲,又平与腹相连,龙背生巨翅,龙爪从龙胸向前伸出于颌下,落爪于地,通体连贯,三波九折,宛若腾云驾雾,为名副其实的“神龙首”。

李景上将题词“中華神龍”

伊川天然石龍图

炎帝神农氏的母亲有蟜氏安登,在“常羊”游玩时看到此地巨大的天然石龙,激动万分,竟有所感,生下儿子,长大后有盛德,教民种五谷,发展农业,尝百草,创中医中药,称为农业之神,“故人号曰神农氏”。“炎黄子孙,龙的传人”,很可能来自这个传说。

第四代神农炎帝曰明,《山海经·中次七经》曰:“又东五十二里,曰放皋之山,明水出焉,南流注于伊水。”皋与昊通,昊与皞通。皞有光明洁白之意,其下有明水,九皋山即放皋山,又称狼皋山,在今洛阳伊川县葛寨、酒后。北魏《水经注·伊水》载:明水与康水出狼皋山(九皋山),西北流,二水在烟涧会合,过双溪头、升仙观后注入伊水。该地自古称上皇古地,有上皇古泉,明(鸣)泉。

炎帝明在此首创美酒,见于晋代江统《酒诰》:“酒之所兴,肇自上皇,或云仪狄,一曰杜康。”明万历《直隶汝州全志》记载,“城北五十里杜康汃,俗传杜康造酒于此,弟茅柴传其酿法,有杜水,《水经注》曰康水。说明酿酒鼻祖杜康亦选择这里造杜康酒,康水之命名就是纪念杜康功绩的。其地在伊河东岸,距第一代炎帝神农石年故里约二十多里,炎帝明居此。

第五代炎帝曰直,亦曰宜,《山海经·中次三经》云:自騩山“又东四十里,曰宜苏之山,其上多金玉,其下多蔓居之木,滽滽之水出焉,而北流注于河。”宜与且、且与胥、胥与苏相为通假,宜苏之山既可称宜胥之山,又可称宜宜之山,山在孟津,在第一代炎帝神农石年故里北约一百二十里,当为帝宜的活动故地。

第六代炎帝曰来,亦曰釐。《名疑》卷1:“炎帝釐,一作来”。

《山海经·中次四经》载:“中次四经厘山之首,曰鹿蹄之山,其上多玉,其下多金。甘水出下,而北流注于洛,其中多泠石。西五十里,曰扶猪之山,其上多礝石。有兽焉,其状如貉而人目,其名曰{鹿言}。虢水出焉,而北流注于洛. 又西一百二十里,曰釐山,其阳多玉,其阴多蒐。有兽焉,其状如牛。苍身,其音如婴儿,是食人,其名曰犀渠。滽滽之水出焉,而南流注于伊水”。

釐与厘同音,釐与来,釐与莱相为通假,清吴任臣注引《名胜志》云:“釐山在嵩县西”,山海经中的厘山,釐山,地在伊川高山乡之西,今名半坡山,均属鹿蹄之山,甘水出其阳,北流经宜阳樊店乡、伊川常川乡注于洛河。虢水,发源于宜阳赵堡乡,向西北流入洛河。滽滽之水(注:涓水,顺阳河),发源于宜阳半坡山,东南流入伊河。厘山之首鹿蹄之山在第一代炎帝神农石年故里之西约二十多公里,炎帝釐(厘、来)居此(难怪陆浑戎称迁到此地是回归先人故土)。山海经记述釐山其阳有兽,其状如牛。苍身,其音如婴儿。与传说第一代炎帝神农“母女登感龙而孕,生神农,人身牛首”相合。

此次陆浑戎王车马坑中还发现大量牛头、羊头、和牛羊蹄子,从某些方面表明戎人崇拜牛、羊,可能与“神农母在常羊山感神龙首生炎帝神农,人身牛首”的传说有关联。

由上述文献综合分析可知,当年晋惠公迁陆浑戎时,戎人为何要选中伊河流域周天子脚下龙门山南的伊川地区,因为戎人认为这里是他们祖上神农炎帝的故乡,也是他们的老家,是有充分历史依据的。

伊川平等大莘店炎帝庙的神农炎帝塑像:

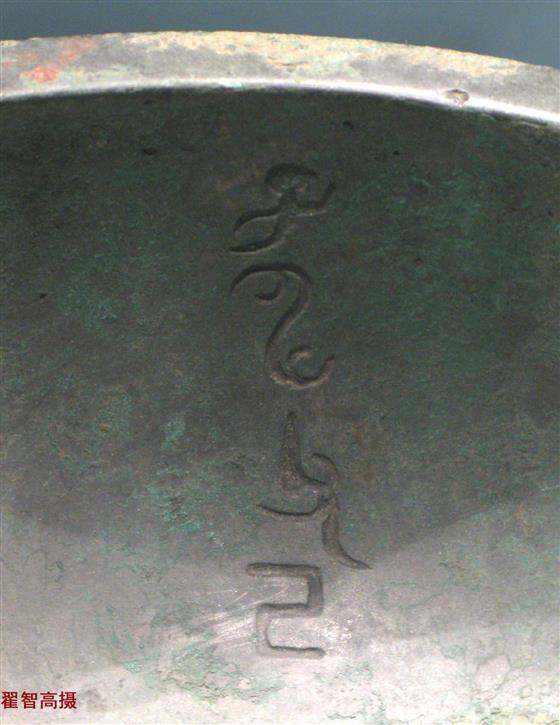

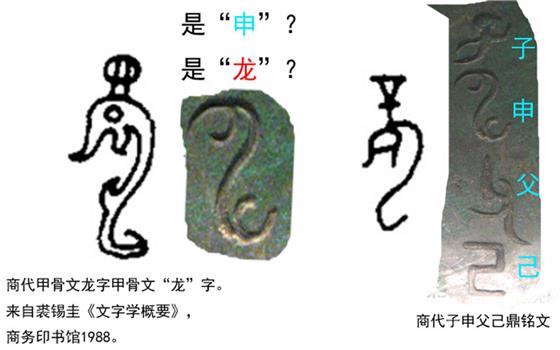

伊川出土有铭文的商代“子申父己鼎”:

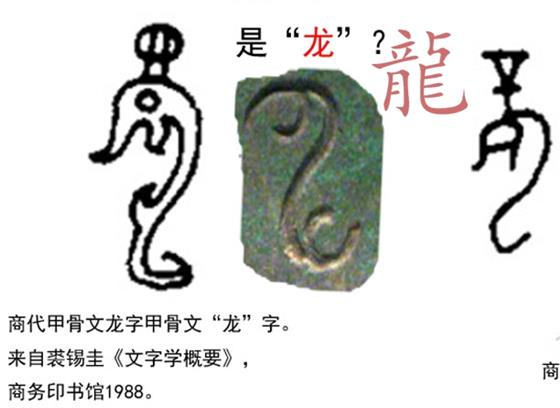

商代甲骨文龙字甲骨文中的“龙”。来自裘锡圭《文字学概要》,商务印书馆1988

铭文“申”字,原释义为申,是认为这个字像似天上的闪电,一曲一伸的样子。但查看商代甲骨文,其中的“申”字,明明像“龙”字。头上是“辛”字头,结合伊川天然石龙就在辛地,这个商代青铜鼎铭文“子申父己”,应该读做“子龙父己”,古代的“申”国,应该叫“龙国”,在伊川才符合道理。

十二、陆浑戎能配享天子驾六吗?

《左传 鲁襄公十四年》记载戎人首领(国君)驹支说得很明白“我诸戎饮食衣服,不与华同,贽币不通,言语不达,何恶之能为?”戎王认为他与其他诸侯不同,应与周天子比肩而立,配享驾六之礼没有问题。

伊川徐阳考古发掘的车马坑内,有一辆车有六匹马,这是不是天子驾六呢?

伊川陆浑戎王车马坑考古现场,陪葬车马坑(2013LYXK1)。车马坑口长7.55米、宽5.95米、深2.8米。随葬车6辆,马13匹,车马坑东北角还发现随葬大量牛羊头蹄等

陆浑戎国君的天子驾六的六匹马头朝向一致,摆的非常整齐划一:

伊川陆浑戎王驾六车马有一个重要特征,就是第一匹马的前腿压在第二匹马的脖子上,第二匹马的前腿压在第三匹马的脖子上,第三匹马的前腿压在第四匹马的脖子上,第四匹马的前腿压在第五匹马的脖子上,第五匹马的前腿压在第六匹马的脖子上。

六匹马的后腿,同样是朝向一致,而且第一匹马的腿压在第二匹马的尾巴上,以次类推,六匹马后腿整齐叠压,纹丝不乱。

与洛阳周天子的天子驾六相比,不是这样摆放,每一匹马谁也不挨谁,前后马腿不会压在另一匹马的脖子与马尾上。再是六匹马的头,以车辕为界,两边各三匹,马头是向两边朝。

下图,洛阳的周天子驾六:

洛阳周天子的驾六马头是三个一组,分朝两边。

陆浑戎王主车的车辕主杆特别大,特别长,车辕主杆斜放在一边,压在边上一匹马的身上。

驾六马的其中两马身上压有小一点的车,这辆小车后边还有车。

正是这出现的六辆车,十三匹马,困惑了考古专家们,困惑的原因是:到底哪匹马对应哪辆车?是不是天子驾六,他们感到这些尚不好判定。

试想一下,戎王在非正式场合办事或去游猎的时候,可能会走山区、丛林、乡间的小道,这些小道很多是崎岖狭窄,不适合驾六大车通行。但两匹马拉的小车,就适应“轻车简从”、方便走窄道的实际需要。这些戎王特有的便车、爱车,使用时,会用驾六马其中的两匹马来驾小巧的便车。正是这便车是戎王的爱车,于是就随葬在墓穴之中 。

驾六大车的另一边,正是一辆四马拉车,与这个驾六车清清楚楚明显分开放置,推测应是王后的驾四马车。虽然这是车马坑,还不知墓葬的情况,但马车的葬式,很符合中原古往今来夫妻合葬的传统丧葬礼仪。从这辆驾四车马可以看出,与之同葬一个坑的驾六,不会是一辆驾四和一辆驾二。

在驾四马车后旁,还有单独的马匹,不与驾车的马相连摆放。应该是戎王与王后专用的坐骑马。戎人好打猎,王后虽然是女流,亦然爱好打猎,甚至上战场,骑马射箭是本能。王陪葬生前常坐的小型爱车,王后陪葬生前常骑的宠马,坐骑马不是拉车的马,随葬墓穴单独另放也符合戎人特色。下图是马的缰绳有铜衔环等饰件:

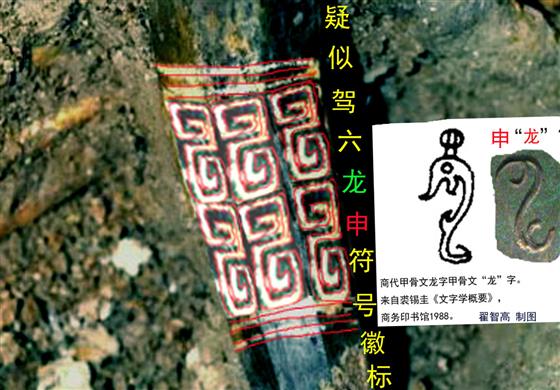

上图中的图案是什么意思呢?

由于另一面尚未公布,笔者仅就这一面的图案,初步判读其含蕴,单体图案疑似甲骨文“申”字的变形图,而“申”字与甲骨文“龙”图形极为相似(参见裘锡圭所著《文字学概要》,其中龙字与伊川出土的商代“子申父己鼎”中的“申字”雷同)。据此,推测“申”字或就是甲骨文“龙”字的变异图形。

伊川徐阳车马坑2013LYXK1中的马衔骨饰,是六棱形,其上的图案是由六个变异“申”(龙)单体图形组合而成,应是一种特殊的六驾龙马的徽标。

《易 乾》:“大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。”注,“六龙即六位之龙也。”

《淮南子 天文训》:“爱止羲和,爱息六螭,是为悬车”。注曰“日乘车,驾以六龙,羲和驭之”。《山海经 中山经》中有“南望暖诸,禹父(鲧)之所化”。《山海经 海内经》郭璞引《启巫》的记载“鲧死三年不腐,剖之以吴刀,化为黄龙”。《公羊传 隐公元年》注疏:“天子马曰龙,诸侯曰马,卿大夫、士曰驹。”

古代神话中,羲和为太阳神(炎帝神农氏)驾驭六龙马车,天马行空,风驰电掣。

前文已述,有文献记载羲和之国有甘山、甘水、甘渊,区域正是伊川徐阳一带。

所以此次考古发现马衔六方形骨饰上的图案,疑似六个闪电一般的神龙马组合图形,象征六条飞驰电掣的龙马,或许就是戎王“驾六”的徽标,由于没有看实物,故说是“疑似”:

在徐阳这个地方以东13公里的大莘店村(平等村),发现过西周的车马坑。据《洛阳市文物志》记载,1970年在大新店(平等村),老百姓在挖红薯窖时,曾发现古代车马坑,还有许多马骨头。老百姓将车马上的青铜饰件用麻袋装好送到洛阳文物队。此处因在民宅之内,没有经过文物部门发掘,此地发现的车马饰件与洛阳北窑西周车马相一致。大莘店这个车马与徐阳的车马有何联系?尚有待进一步的考古发现来揭示。

联系到大莘店村西有天然石龙,有商代有莘氏女采桑得伊尹的记载。莘字还可读为“申”,甲骨文“龙”字上有辛字头,这些对研究徐阳出土车马骨饰上的疑似“龙”“申”(莘)徽标,应该有一定的参考价值。

十三、春秋时期陆浑戎在文化方面的成就

伊川,这里因地处周王都城的南面而称做“周南”地。

春秋时期,戎人居此地一百多年,有很多关于文化和科技方面的建树。

《左传》中记载戎人爱吟诗,陆浑戎首领对晋国的范宣子责难,就赋《青蝇》诗提醒范宣子不要听信小人的离间谗言。

春秋时期周南戎人的诗,言简意赅,朴实无华,生活气息浓郁,是载于华夏文明史册的文化瑰宝,请看《诗经·国风·周南》中的十首诗篇作品。

第一篇:关雎

《国风·周南·关雎》,描写伊水风光自然优美,人文爱情天性和谐,意蕴深奥,词语高雅:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之”。

“关关雎鸠,在河之洲”,描写是已经结伴的雄鸟与雌鸟会双双出没于伊河中的沙洲,嬉戏觅食,相互应和鸣叫,并时常发出“关关”地和鸣……这种鸟名叫雎鸠,又称王雎。

由关鸠鸟求偶的叫声,联想描写少男少女恋爱的情景,于是又描写少年男女之间对爱情的追求比较热情奔放,与周人规定的《周礼》呆板保守明显不一样:“窈窕淑女,君子好逑”、“求之不得,寤寐思服。”少男通过帮助自己爱慕的窈窕淑女采摘荇菜、表演琴瑟、钟鼓乐等传送爱慕之情。

雎鸠,我国特产的珍稀鸟类,属于国家一级重点保护动物。因其头顶的冠羽,让雎鸠看起来颇具王者的气度与风范。因此,古人亦称王雎。这种鸟类找了一个伴侣之后,终生不换,非常守节,有道义,有恩义。喻意爱情要像雎鸠一样。

第二篇:葛覃

葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋。黄鸟于飞,集于灌木,

其鸣喈喈。葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。是刈是濩,

为絺为綌,服之无斁。言告师氏,言告言归。薄汙我私,

薄浣我衣。害浣害否?归宁父母。

(描写出嫁后的少妇,在采葛制衣时,看见黄雀聚鸣,引起了她对父母的思念,告诉公婆及丈夫想回娘家,得到应允后,换洗衣服,整理行装,准备回娘家。女主人公喜悦而急切的企盼之情,充满了快乐的气氛。)

第三篇 卷耳

采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,寘彼周行。

陟彼崔嵬,我马虺隤。我姑酌彼金罍,维以不永怀。

陟彼高冈,我马玄黄。我姑酌彼兕觥,维以不永伤。

陟彼砠矣,我马瘏矣。我仆痡矣,云何吁矣!

(描写女子在采集卷耳的过程中,思念她远行在外的丈夫,想象他在外经历险阻的各种情况。盼望丈夫早日回来,为丈夫斟酒接风“我姑酌彼金罍”“我姑酌彼兕觥”,金罍,青铜做酒罐。兕(sì)觥(gōng)形似伏着的犀牛,饮酒器。戎人喜好喝酒,《左传 文公十七年》记载有“周甘镯败戎于邥垂,乘其酒醉也”。伊川徐阳陆浑戎贵族墓中,就出土有很多青铜酒器,有青铜罍、青铜酒壶等)

第四篇:樛木

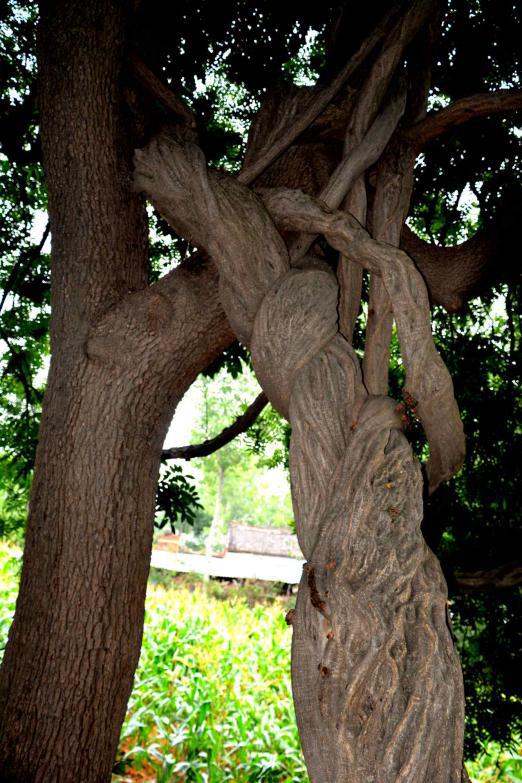

南有樛木,葛藟累之。乐只君子,福履绥之。

南有樛木,葛藟荒之。乐只君子,福履将之。

南有樛木,葛藟萦之。乐只君子,福履成之。

(大意:南有樛木树,葛藤来缠绕。新郎真快乐,安享幸福了。樛树,高大挺拔,亦称黄楝树,紫藤缠绕樛树,称作“藤缠树”。这首诗以藤缠树比喻新婚男女的缠绵、幸福之情)。

伊川九皋山天室的紫藤缠黄楝

第五篇:螽斯

螽斯羽,诜诜兮。宜尔子孙,振振兮。

螽斯羽,薨薨兮。宜尔子孙,绳绳兮。

螽斯羽,揖揖兮。宜尔子孙,蛰蛰兮。

(螽斯学名蝈蝈,俗称“游子”,公游子的鸣器,是用两叶前翅摩擦发出醇美响亮的叫声,这种鸣声作用于吸引异性、繁衍后代。此诗由螽斯“游子”的求偶鸣叫,将多子多孙世世代代生生不息联系在一起,保留着浓厚的部落氏族的血缘意识)

第六篇:桃夭

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

(描写春光明媚桃花盛开的时候,对出嫁的新娘赞美与祝福,以桃树枝叶茂密成荫,桃树枝头累累硕果,祝愿新嫁娘婚后早生贵子、生活美满幸福。)

第七篇:兔罝

肃肃兔罝,椓之丁丁。赳赳武夫,公侯干城。

肃肃兔罝,施于中逵。赳赳武夫,公侯好仇。

肃肃兔罝,施于中林。赳赳武夫,公侯腹心。

(描写戎人贵族军士的狩猎活动:猎手们在山路口、密林四处,安装捕捉猎物的“兔罝”,埋网桩时,敲打牢固,结扎得格外紧密。“丁丁”摹写敲击的响声,展示着狩猎者们振臂举锤的孔武身影。)

第八篇:芣苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言撷之。

(芣苢(fúyǐ ):即车前草的籽,野生中草药,有清热利尿作用,这首诗是描写人们在忙忙碌碌采集野生车前子时所唱的歌谣)

第九篇:汝墳

遵彼汝墳,伐其条枚。未见君子,惄如调饥。

遵彼汝墳,伐其条肄。既见君子,不我遐弃。

鲂鱼赪尾,王室如燬。虽然如燬,父母孔迩。

(汝河边上,有一位妇女,正手执斧子砍伐树枝。她的丈夫久已行役外出,这维持生计的重担,就由妻子来肩负。久役的丈夫终于归来,不会再次远去了吧?丈夫说:在王室多难之时,丈夫不可能恋家。妻子万般无奈中向丈夫发出的凄凄质问:“虽则如毁,父母孔迩!”父母呢,他们的死活你还管不管。汝,说的是汝河流域,春秋属蛮氏,戎族的一个部落,今汝阳。“王室”,指周王室)。

第十篇: 麟之趾

麟之趾,振振公子,于嗟麟兮。麟之定,振振公姓,于嗟麟兮。

麟之角,振振公族,于嗟麟兮。

这是一首描写周代洛阳南部伊川的公姓族人生子“过百日”时,为新生婴儿祈祷场合的祝词,通过对麒麟的祈祷,来祈求公子仁厚的。赞美公族子孙繁衍,后人遂以麟趾喻子孙的贤能。《诗经 国风 周南 麟之趾》中,有一个关于“麟趾”的故事。记述了当时伊川公姓为新生孩童“过百日”的祝愿诗:

《诗经 国风 周南 麟之趾》诗用现代的话就是:

“这孩儿的脚趾头啊,又厚又壮实,多像麒麟的脚趾呵,真是仁厚的公子呵。呵呵,值的赞叹的如同麒麟的公子啊!

这孩儿的额头啊,天庭饱满,有如麒麟的额头呵,公姓的好子孙呵,值的赞叹的如同麒麟的公子啊!

孩儿的头上啊,透出一股英气,如同麒麟的尖角呵,是仁厚的公族的好后代呵。愿公族如同麒麟一样子孙贤能繁衍昌盛!”。

麟趾金

《诗经原始》说,此诗乃“美(赞美)公族龙种尽非常人也”。诗中比喻公姓、公族的仁厚诚实。知该诗文是一首周代洛阳南部伊川的公姓族人生子“过百日”时,为新生婴儿祈祷场合的祝词,是通过对麒麟的祈祷,来祈求公子仁厚的。赞美公族子孙繁衍,后人遂以麟趾喻子孙的贤能。

洛阳在春秋时期称“周南”,在伊川出土有那个时期的“公”字陶器,可能与《诗经》中的“麟趾”有关联:

对于这首祝愿并赞美公姓幼小公子的诗,《毛诗传笺通释》所说,“此诗公姓犹言公子,特变文以协韵耳。公族与公姓亦同义”。

朱熹《诗集传》说:“文王后妃德修于身,而子孙宗族皆化于善,故诗人以‘麟之趾’兴公之子”。《毛诗序》有“《关雎》之化行则天下无犯非礼,虽衰世之公子,皆信厚如麟趾之时也”之说。

既为“衰世”,则指周室东迁洛阳,戎人迁之周室之南,史称“衰世”。所以《诗经 国风 周南 麟之趾》所赞颂的“公之子”应该是伊水戎人。

从《诗经》的关于麟之趾的赞美诗,可以推测,周南的戎人们是那么期望自己多子多福,而且都具有麒麟那样的品德与气质,子子孙孙繁衍、昌盛下去。

《诗经·国风·周南》这十首诗,篇篇语言朴实,真实描写了当时周南的自然风光和人们的实际生活场景。

再是《诗经 小雅 鹤鸣》,是描写春秋时期伊水和九皋山地区的自然风光:“鹤鸣于九皋,声闻于野。鱼潜在渊,或在于渚。乐彼之园,爰有树檀,其下维萚。他山之石,可以为错。鹤鸣于九皋,声闻于天。鱼在于渚,或潜在渊。乐彼之园,爰有树檀,其下维谷。他山之石,可以攻玉”。

这里众多的沼泽湖泊,到处是鹤叫声。鱼一会儿潜藏在深水中,一会儿游到浅水处。佳饶鱼苇,自耕自食,男耕女织,真是天堂乐园,当时伊水陆浑戎族人在周天子脚下安居乐业的生活情景。

十四、春秋时期伊川陆浑戎在工艺技术方面的成就

伊川徐阳陆浑戎墓出土的金虎与金线环:

伊川陆浑戎在工艺技术方面的成就,当属春秋时期(公元前770年至公元前476年)的青铜器与青铜编钟铸造比较有名。

青铜编钟是我国古代的一种打击乐器,用青铜铸成,它由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,按照音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。编钟是春秋时期的宫廷乐器。2015年在伊川徐阳出土(公元前638年)陆浑戎贵族墓出土的编钟,比湖北曾侯乙墓战国时期的编钟还要早三百多年,虽掩埋地下历经2600年的沧桑,仍乐律分明,音色清亮。被誉为华夏第一编钟,伊川青铜故乡名不虚传。

2016年1月23日,洛阳市文物考古研究院对徐阳墓地附近的一座大型墓葬进行文物出土发掘清理提取。共提取出青铜乐器、青铜礼器和玉器、水晶等50多件精美文物,考古人员共从这座贵族墓中提取文物50余件,有5个铜鼎、4个铜豆、两个铜壶、1个铜盘、1个铜匜(yí)、两个铜罍(léi)、1个铜舟、4个铜镈、9个编钟、8个石磬、5个水晶环、8个水晶串珠、若干绿松石和1个乌木坠饰等还有墓主人部分头骨和肢骨。根据《春秋公羊传》记载的:“天子九鼎,诸候七鼎,大夫五,元士三”,这个墓的主人有五个鼎,属于卿大夫级别。

在另一座大墓中,发现有青铜鼎、簋(guǐ)、壶、鬲(lì)、豆、戈、盘、舟、玉佩、琮等,还有金器,虽然年代距今已达2600年之久,但依然能看出上面的金光。

金虎与金环(猛一看还以为是黄色的电线):

出土的水晶环晶莹剔透:

精美的玉器:

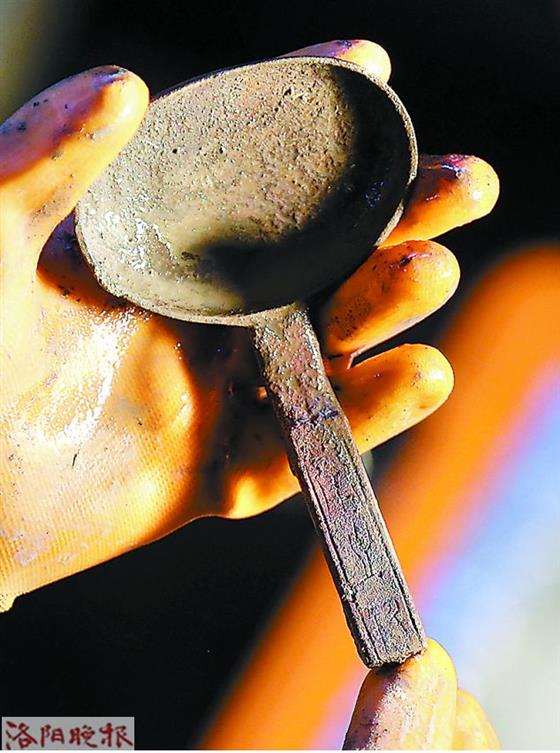

出土的铜勺,勺柄上刻有篆文字“秦之锡”:

陆浑戎古墓中的青铜鼎

2009年,台湾著名学者丁原植教授考察洛阳古代城址与丝绸古道,由伊川新城故城,走秦楚古道,亲临鹿蹄山,过陆浑戎古都,再到宜阳韩城:

平等古城村先秦时期的夯土城墙

“得中原者得天下,” 东部丝绸之路——晋楚、秦楚、秦郑古道,是天然的直线通途经济大动脉和军事战略要道,伊川陆浑戎故都和戎蛮故国正位于古道咽喉要冲,古往今来,战争频仍,均以迅疾快捷而著称。位于东部丝绸之路上的新城(今河南省伊川县平等乡古城)和宜阳县韩城,就是商旅的汇集地和军事重镇,因其分别位于伊河、洛河水陆枢纽,扼守在古秦郑、秦楚交通重要位置,历来每有战事,均列入兵家必争之地。

两千多年来历史表明,当年陆浑戎人选择在“秦楚”、“秦郑”、“晋楚”古道交通线伊川这一段区域建国,很有战略眼光,不愧是东西南北商旅首选枢纽地区。

陆浑戎人不会想到,在晋灭陆浑戎国后的二百三十年后,秦国为畅通“秦楚”、“秦郑”、“晋楚”古道交通线,曾在当年陆浑戎故国的伊川境内,与韩魏联军开战,前293年,韩魏出动几十万大军,攻击秦之新城。秦军依靠开通的秦楚交通线,调来大批军队、战车和物资,以新城为依托,与韩魏联军决战。秦昭襄王派富有作战经验的左更白起率军作战,双方军队激烈撕杀、格斗。结果韩魏联军被杀二十四万人,魏将公孙喜被俘,秦“拔五城”(《史记、秦本纪》)。

这个白起被称为就是当年伊川戎族的后裔。

今天,尽管洛阳现有陇海铁路和与之相平行的310公路和连霍高速公路,但古老的秦楚古道交通线仍有着特殊的经济战略意义。古道沿线人口密度较大,而经济较为贫困,这种贫困是因为交通不发达而造成的,古道沿线作为东部丝绸之路和军事战略交通线,毕竟有过繁荣时期,不然不会村镇林立。如今在这段古道上发现了消失将近两千六百年的戎人都城和戎王的天子驾六,使人们似乎看到驾六匹马那么宽大的车辆,戎王跃马扬鞭在两千多年前的伊川大道上纵横驰骋的雄姿,彰显了伊川历史文化的辉煌与厚重。发现的精美青铜编钟,为青铜故乡伊川增添了炫丽的光彩和荣耀。

人们企盼古老的“秦楚”、“晋楚”交通线伊河段早日修通断头路,再次成为西去甘青,南达江浙的现代化直通大道,让古老的神农炎帝故乡、龙乡伊川再展雄风,重现辉煌。