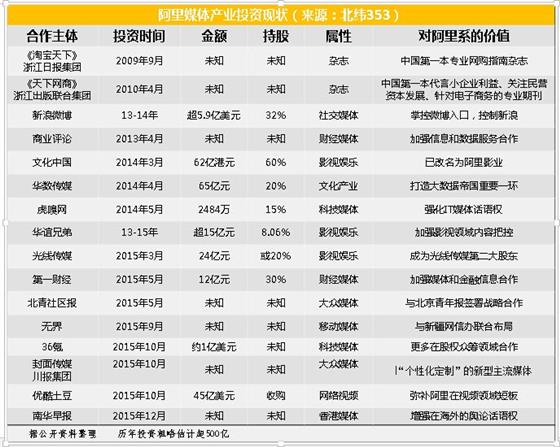

最近媒体同行们都特别羡慕《南华早报》,因为马云来了。12月11日,阿里巴巴在香港宣布与南华早报集团达成协议,收购《南华早报》及其集团旗下的其他媒体资产。至此,阿里已直接或间接掌握25家媒体机构,而且这些媒体个个炙手可热。马云投资媒体,是有钱烧的?还是说马云也有个做无冕之王儿时梦想?

无冕之王为什么情愿被收购?

从阿里媒体首秀的《淘宝天下》到今日的《南华早报》,阿里招入麾下的媒体绝大对数称得上强者,其中不乏第一财经这样的报业翘楚,更不乏虎嗅这样的时代新秀,尤其是《南华早报》,活的那么好,为什么情愿被收购?这一问题,首先得从媒体自身现状说起:

一是,近年来,随着互联网技术的不断发展,尤其是随着社交媒体的兴起,整个世界已经变成了一个人人皆媒体的时代,传统媒体的关注集中度下滑,原本依靠信息管控形成的影响力下降,绝大多数媒体的经营收入出现断崖式下降,发展举步维艰,任何一家媒体要想尽快实现转型都必须依靠外力推动。

二是,随着媒体管理体制的不断变革,大多数媒体都丢掉了金饭碗,进行了转企改制,被允许进行资本合作,媒体集团壮大需要的资本有了进入渠道。浙报集团就曾经提出了“传媒控制资本、资本壮大传媒”的发展思路。

三是,随着移动互联技术的快速发展,人们获取信息的方式正在发生重大变革,碎片化、快速化、互动化、多元化成为新的潮流,这彻底解构了传统媒体已经稳定的生产经营模式,此时,媒体不得不利用互联网技术进行产品、流程以至盈利方式的再造,以阿里与川报集团投资的封面传媒为例,自一开始就提出“将以新闻客户端为主打,以The cover.cn网站为基础,涵盖微博、微信、视频、数据、论坛、智库等,逐步推出多个垂直细分领域的产品矩阵”。实际上这与当下所有媒体集团的转型路径完全一致,但问题在于,谁有这样的技术能力?

对于新的媒体机构而言,原来招聘中常见的总编辑、主编、记者换成了COO(首席运营官)、CTO(首席产品官)、CFO(首席财务官)、CMO(首席产品官),这不仅让人怀疑,现在的媒体集团到底是媒体公司还是技术公司,但事实就是这样,谁率先拥有这样的人才谁就会率先领导市场。不过这还不够,除了技术手段,面对这个新的时代,作为媒体到底应该传达什么样的内容?

这个问题,媒体集团未必知道,但阿里等一众互联网,或者说数据大佬们知道。阿里经过20多年的发展不仅在电商平台积累了众多的消费数据资源,而且近年来通过阿里云服务器的提供,几乎对各行各业的市场交易数据、消费行为数据、行业趋势数据都有了掌握,这些庞大数据的解构会让阿里比媒体更知道公众关注什么、需要什么、怎样需要。

显然,媒体对于技术、资本,以至于数据宝库的需求是迫切的,这就意味着媒体如果不与阿里合作,也可能与其他组织合作,或者自己筹钱发展技术与数据,几相比较,阿里显然是个不错的合作伙伴。

马云真的是砸钱给媒体吗?

当《南华早报》与阿里达成合作伊始,各方对于马云投资媒体的初衷就有了颇多猜测,阿里高管在《南华早报》签约仪式上表示:公司将“让编辑决定编辑方针和报道方向”,同时指责某些西方新闻组织总是带着“有色眼镜”报道中国,此次收购的目的是“把阿里的互联网优势和《南华早报》的采编优势结合在一起,打造一个让世界了解中国的优质窗口”。同时他套用前通用汽车前高管“对通用好就是对美国好”的话说,“对中国好就是对阿里巴巴好”。显然,马云投资媒体并不是有钱烧的,也不是菩萨心肠要救媒体于水火,更不仅仅是因为有个做无冕之王儿时梦想?

从阿里最早投资媒体的《淘宝天下》、《天下网商》两本传统期刊来看,阿里的投资有着明显的商业性,在阿里投资《淘宝天下》的2009年左右,电商购物还仅仅是大城市少数潮流青年的潮流作派,远未真正普及。记得2008年底,当时的办公室的几位大姐还曾怂恿办公室某美女通过投影演示的形式教大家如何在淘宝上买东西,尽管现在想来早已时过境迁,尽管马云2009年投资创办的《淘宝天下》现在看起来很low,但可以想见当时它对于互联网购物习惯以及最初用户的培养起到了多么重要的作用。后来马云又针对中小企业和个人卖家创办了《天下网商》,开始引导卖家接入淘宝。

马云不是有钱烧的,在外人看来的烧钱对于马云来说是钱生钱。近年来,随着社交媒体的不断繁荣、电商习惯的全面养成,对于阿里而言,电商主业发展的买家流已经从线下转移到了线上。与以往不同,此时的市场出现了两个变化,一是原本贡献流量的互联网媒体看见有利可图便自己做起了电商,二是阿里的竞争对手越来越多,流量成了抢手货,但作为单纯的交易平台,阿里访客的交易指向性明显,没有激发潜在用户的能力。另一方面,互联网流量已经从原本单纯的PC端,向移动端、视频端、院线端流动,入口更加多元也更加复杂。此时的阿里多少有些腹背受敌的意思,这种情况下阿里选择了再次主动出击,掌握流量入口,激活20年来积攒的数据资源冰点,维持既有电商业务向上的活力,避免受制于人的尴尬。

除了交易需求外,阿里对媒体的把控实际上是对话语权的把控,这是大到一个国家小到一个个人都需求甚至迫切追求的至上权力,对于阿里而言掌握话语权等同于掌握了市场舆论的领导权。众所周知,互联网企业至今仍被认为是善于创造新模式、新思路的企业,这是实现竞争胜利的一个重要特质,而掌握媒体会更有利于新思维、新模式的有效传播,更有助于阿里的生意、甚至政见,马云显然深谙此道。至于说消除因业务扩大而出现的负面消息,我想对于阿里也就是个顺带手的事。

马云会就此收手吗?你会被一个并购?

迄今为止,阿里麾下媒体有基于传统媒体基因的《南华早报》、第一财经,基于社交的新浪微博、虎嗅、36氪,基于网络视频的优酷土豆、基于院线的光线传媒、基于电视的华数传媒以及基于移动的无界新闻,可以看出,阿里已经完成了从平面端、PC端、移动端、视频端的全面形式布局,初步完成了由国内到国际的媒体坐标布局,但这并不是结束。

首先,阿里现有媒体中没有真正的国际性媒体,而要想大举进入欧洲、美洲等国际市场,同样需要流量,需要有人认真的帮着吹喇叭抬轿子。

其次,阿里目前所收购的媒体基本上都属于大众媒体,未来要想进入垂直领域可能还需要与垂直领域的专业媒体进行合作,但这是后话,起码目前就垂直领域的电商交易体量而言,还不足以吸引阿里的兴趣。

再者,可以设想,随着阿里对麾下媒体资本、技术、数据资源的注入,媒体本身的存活能力、盈利能力也会增强,并最终实现对外盈利,那时传媒或许可能成为与目前电商相提并论的核心业务,届时阿里的媒体收购重组步伐也可能有所加大。

阿里新入手的封面传媒在其官方博客有一张名为《阿里眼中的新闻客户端》的图片,图片上说,“澎湃、南方……,未来都是我的”,这张图可能出自微博小编的自我调侃。但从阿里并购图系不难发现,一没有弱者,没有哪家媒体因明天将死才被阿里收购;二是全都核心,从第一财经到封面传媒、从优酷土豆到华谊兄弟,各家媒体在所在细分领域都握有绝对话语权,都有一呼百应的影响力。这应该是阿里收购的基本逻辑,即“活的挺好、声响很大”。特别值得关注的是,阿里媒体区别于新浪、腾讯、百度等传统互联网传播巨头的是“阿里自生产内容”。在我看来,未来“自生产内容与否”将成为互联网企业能够进行流量首先过滤的先决条件,毕竟吃流量剩饭的味道肯定不会太好。

这就非常明确,阿里与媒体的合作不会就此终止,起码在并购一家有绝对话语权的国际性媒体前不会终止,至于你会不会成为阿里的下家,就得看你是否“活的挺好、声响很大”了。的确,媒体的日子不好过,“寒冬”几年都没有过去,曾经的媒体人死的死、逃的逃,尽管谁都不情愿用哀鸿遍野来形容行业窘境,但绝大多数人确实不知道明天会怎样? 尽管对于阿里所投资媒体的未来我们还无从谈起,但对于媒体而言,资本与技术引进的模式是非常值得借鉴和尝试的。