不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉听咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

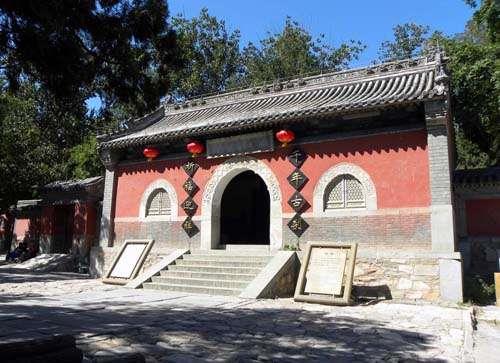

香积寺位于长安区香积寺村,处在终南山子午谷正北,神禾原西畔,距西安城17公里。这里南临镐河,镐河与潏河汇流萦绕与其西,北接风景秀丽的樊川,整个寺院幽而不僻,静而不寂。寺内现存善导塔,修建于公元681年。公元706年,即中宗李显神龙二年,修建香积寺,以祭拜佛教净土宗门徒善导和尚。善导和尚是山东临淄人,在终南山修行,著有《观无量寿佛经疏》、《般舟赞》等。

王维的母亲和王维皆是礼佛之人,拜访寺庙自然是生活中一件大事。唐时,香积寺名气很大,王维不能不去。《过香积寺》并非路过,一定是专程拜访。王维《过香积寺》享有盛名,但诗作描绘的生态画卷今日难觅踪影,人们不得不质疑究竟是不是这个香积寺?生活在长安,隐居于辋川的王维,不可能不知晓香积寺,何来“不知香积寺”?现在看,香积寺不在山中,而在山外,何来“数里入云峰”、“古木无人径”?更不足以产生“深山何处钟”之问。再者,香积寺也没有泉声、水潭和危石产生的条件,似乎也缺少“毒龙”传奇。

的确,今日之香积寺与王维《过香积寺》所描述的香积寺环境差异很大。但我们可以回到唐朝,站在王维的角度来审视这一切。“不知香积寺”,王维没有去过香积寺,当然也就很难知道其具体位置,资讯不发达,不可能定位,不去而知。但大方向是清楚的,即离开长安向南走,南面即是香积寺所在,也是终南山所在。“数里入云峰”,即绘制了由长安前往香积寺,清晰可见终南山“云峰”,“数十里”朝着“云峰”而来。唐代的香积寺周边并不是农田,而是森林,树木郁郁葱葱。据历史学家史念海考证:“秦岭北麓的台原,在唐代还没有用于耕作,当时秦岭的森林地带仍是郁郁葱葱的一片绿色。长安城南的台地,也被松柏、竹等树木覆盖,并有鹿群出入,野兔飞奔其中……。”唐代王昌龄描绘香积寺“肃肃松柏”,郎士元描述“林行溪宿厌层冰”。日本学者妹尾达彦也曾指出:“秦岭北麓的自然情况在唐代是有松、柏、杉、桦、杨、柿等针叶、落叶、阔叶树木混淆的森林带,秦岭北麓的森林带遭到毁灭性的破坏是在18世纪以后。”明代王鹤游香积寺的诗歌:“探奇得胜境”、“问法驯山鬼”,把去香积寺描写得像探奇一般,因此得来“深山何处钟”之句,不是虚言。香积寺周边有滈水和潏水相绕,二水交于寺庙西南,称之“交水”。当年,滈河经过香积寺,河滩宽阔,形成河滩湿地也在情理之中。唐时在香积寺附近建有“香积堰”以调节水量,这便形成了“潭水”,民间有“水上碌碡堰(香积堰),漂泊长安县”的顺口溜。唐代《隆禅法师碑铭》载:“泉流激洒,比连河于阳面”,正好支持了“泉声和危石”之说。

香积寺以西紧邻周家庄村,传说因周处墓地而得名。周处年少时身材魁梧,臂力过人,好驰骋田猎,不修细行,纵情肆欲,横行乡里。民谣:“小周处,体力强,日弄刀弓夜弄枪。拳打李,脚踢张,好像猛虎扑群羊。吓得乡民齐叫苦,无人敢与论短长。”因此,人们将周处与南山猛虎、西氿蛟龙合称为“三害”。后来,周处自知为人所厌,幡然悔悟,只身入山射虎,下山搏蛟,经三日三夜,在水中追逐数十里,终于斩杀猛虎、孽蛟,此后自己也改邪归正,这一来“三害”尽除。由此,周处得到朝廷重用,西晋元康六年(296),授建威将军,奉命率兵西征羌人,次年春于六陌(今陕西乾县)战死沙场。死后追赠平西将军,赐封孝侯。这个典故见于《晋书·周处传》和《世说新语》。明代黄伯羽将其改编为《蛟虎记》,至今京剧中有《除三害》剧目。如果这些故事联系起来,一句“安禅制毒龙”倒是恰如其分。

由此,我们可以还原王维绘制的一幅生态画卷:不知道香积寺的具体位置,由长安城出发,望着南山云峰,沿途崎岖小径,树木葱茏,缓行数十里,在林深幽静处,传来了香积寺的悠扬钟声。钟声远远传来,走近处也听见了流水声,这流水声便发自碌碡堰。流泉自然不能轻快地流淌,只能石间穿行,发出幽咽之声。夕阳西下,昏黄余晖涂抹在幽深松林,这情状巧合一“冷”字。傍晚时分,赏碌碡堰流动的潭水,婉若美妙之乐曲。“空潭”之“空”,是王维常用之“空”,本为自然之宁静。“安禅”是佛教语,指静坐入定,俗称打坐。南朝梁张缵《南征赋》:“寻太傅之故宅,今筑室以安禅。”以王维礼佛思想看,“毒龙”当然是“三害”,也暗喻世俗杂念。静下心礼佛,即可制服世俗杂念。

王维生态画卷10:过香积寺

评论

20 views