东木茶行:茶道悠远自芬芳

“锦秀茶祖”即香竹箐古茶树,生长在凤庆县小湾镇锦秀村香竹箐自然村。来源:互联网

路过重庆解放碑东木茶行,因买茶叶与茶行陈松先生相识,他热情请我品茶,这些茶叶是陈松先生在云南临沧市凤庆县荒山野岭亲自采摘、制作的,我才知道,从他那里品尝的茶叶,多么不易!茶道精深,他给我展示拍摄的照片,采茶人的心境与故事,让我难以释怀。

茶马古道 来源:互联网

美丽的雪山、纯净的树林、咆哮的江河、千年的雨林古茶园……

绿的山、绿的水、绿的村庄、绿的茶园、山林绿韵,秀水奔流……

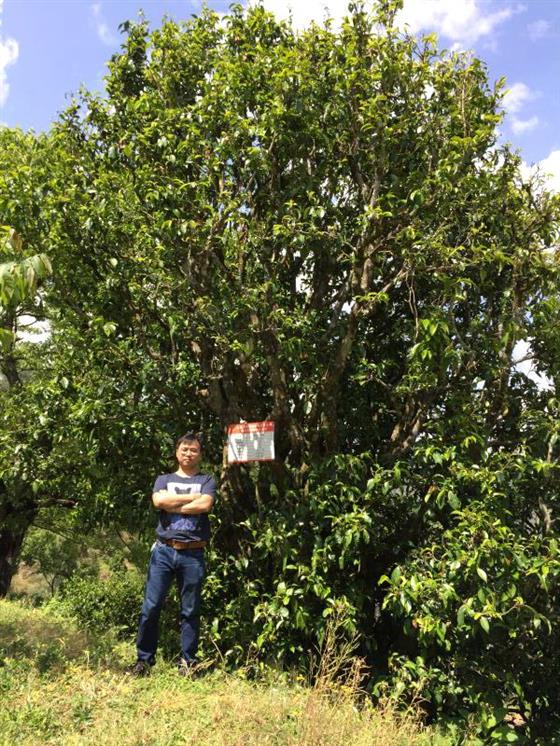

云南临沧市凤庆县是产茶大县,世界茶树原产地之一,全县有30多万亩新老茶园,凤庆县种茶、制茶历史悠久,最有名的古茶树——“锦秀茶祖”即香竹箐古茶树,生长在凤庆县小湾镇锦秀村香竹箐自然村—农户承包土地的坎上,海拔为2245米。经国内茶叶专家多次鉴定和北京农业展览馆王广志教授以及日本茶业专家实地考察,这棵大茶树的树龄已达3200年以上,是目前世界上发现的最古老最粗大的栽培型古茶树。它的树高10.6米,树幅11.1×11.3米,胸径1.85米,围粗5.82米。“锦秀茶祖”——是见证历史的活化石。它是祖先留给后人不可多得的历史财富,又是茶树起源地中心和悠久茶历史的有力佐证。

凤庆县第二十五届茶文化艺术节茶品拍卖会现场 来源:互联网

凤庆县3200年 “锦秀茶王”滇红茶产品 来源:互联网

凤庆“锦秀茶王”觐拜仪式 来源:互联网

据媒体报道,2015年4月17日下午,云南省临沧市凤庆县第二十五届茶文化艺术节茶品拍卖会活动现场,采摘自3200多年树龄的“锦秀茶王”为原料生产,规格为100克/盒的古树生茶二号茶品,被来自台湾的廖先生以35万元的高价拍得。另外,规格为100克/盒的一号“锦秀茶王”茶品,由来自新疆乌鲁木齐的汤先生以12.8万元的高价拍得。此次公开拍卖的“锦秀茶王”茶品一共两件,茶源均采自凤庆县竹箐锦秀古茶树。此株古茶树是目前地球上发现最粗大最古老的栽培型古茶树,经专家推断,树龄已达3200多年。当地群众称之为“锦秀茶王”。此株古茶树已被列为云南省三级保护文物,并成功申报了上海大世界吉尼斯纪录。两件茶品的采摘、制作、包装、封存全过程都由凤庆县公证处进行监督。本次拍卖所得资金将用于茶园和古茶树的培植和养护。

虎山古树茶 陈松摄

陈松先生还给我介绍三棵古茶树,即虎山古树茶:树龄100--200年,生长在海拔1500米的云南凤庆山区,原始的生态环境,远离城市群落,通过上百年的生长和演变,自身抵抗病虫害的能力远远高于茶园中的灌木类茶,所以不需要任何杀虫剂。每年在其根部施人畜肥,冬季修剪枝叶。采茶季在春季和初夏,一年中大部分时间任其静养。所采之鲜叶严格按照古法制作,通过熟练老师傅的手法,使其变成可存放、可传世的优质普洱茶。品饮时,蜜糖般的香气,甘醇的味道使人沉浸其中,久久不愿放下手中的茶杯。吞咽过后的回甘长时间停留在口腔和咽喉部,这是其它茶类少有的特点。

东木一号古树茶 陈松摄

东木一号古树茶 陈松摄

东木一号古树茶:树龄在1000年左右,零散分布在海拔1900米以上的云南临沧地区深山中,产量稀少,加工困难,偶得数十公斤鲜叶,也只能做出几公斤的优质普洱,实属难得。其滋味若春季之花园,时而蜜香,时而兰香,更有樟香、枣香,丰富的层次不期出现。回甘强烈而持久,经十于泡而不衰。品饮后茶气在体内随意而动,精神为之焕然,不亦快哉!

大寺古树茶

大寺古树茶:生长在海拔1800米的云南大寺村,树龄200--300年,其特点是陈香味突出,带果香,汤水明亮透彻,尝之既细且柔,连绵不绝,回味悠长。此茶为2012早春原料,通过存放、发酵,已转变出陈年普洱所特有醇厚。

凤庆古茶树 陈松摄

凤庆历史文化悠久,有澜沧江百里长湖、茶马古道、3200多年的人工栽培型古茶王等丰富的旅游资源,有茶叶30万亩,核桃170万亩,有“绿色农产品” 基地、“有机农产品”种植业基地、有机水产品基地等无公害农产品基地78.4万亩,属云南省首批高原特色农业示范县之一,被誉为世界著名滇红之乡、中国核桃之乡。是彩云之南一片神奇美丽的沃土,是镶嵌在祖国西南边境上的一颗璀璨明珠。

凤庆古茶树 陈松摄

临沧市凤庆县因种植滇红茶最早而被称为 “滇红之乡”,是世界知名滇红茶诞生地和世界优质红茶基地,凤庆是世界著名的滇红之乡,是全国十大产茶县之一,是云南大叶种茶的原产地,更是有着3200多年历史的锦秀茶祖生长之地。凤庆县已连续举办了25届茶界茶文化盛会,经历了从茶叶节到茶文化艺术节商品交易会再到红茶节和如今的茶文化艺术节的兑变。

凤庆古茶树 陈松摄

靠人背马驮来维持日常运输的“茶马古道”以马帮为主要交通工具的民间国际商贸通道,是中国西南民族经济文化交流的走廊,茶马古道是一个非常特殊的地域称谓,是一条世界上自然风光最壮观,文化最为神秘的旅游绝品线路,它蕴藏着开发不尽的文化遗产。文成公主进藏带动藏区广泛饮茶,宋代在西北大兴茶马互市,明清两代以茶治番,从任何一个节点都可以找到茶叶于民族、经济、政治、民生的伟大价值。藏族民众说“茶是血,茶是肉,茶是生命”,正如费孝通先生所言,该地区“沉积着许多现在还活着的历史遗留,应当是历史与语言科学的一个宝贝园地”。

凤庆古茶树 陈松摄

历史已经证明,茶马古道原本就是一条人文精神的超越之路。马帮每次踏上征程,就是一次生与死的体验之旅。茶马古道的艰险超乎寻常,然而沿途壮丽的自然景观却可以激发人潜在的勇气、力量和忍耐,使人的灵魂得到升华,从而衬托出人生的真义和伟大。沿途上,一些虔诚的艺术家在路边的岩石和玛尼堆绘制、雕刻了大量的佛陀、菩萨和高僧,还有神灵的动物、海螺、日月星辰等各种形象。那些或粗糙或精美的艺术造型为古道漫长的旅途增添了一种精神上的神圣和庄严,也为那遥远的地平线增添了几许神秘的色彩。

采摘古茶 陈松摄

资料载,“茶马古道”这一概念是在上世纪90年代初提出来的。现任云南大学茶马古道文化中心主任木霁弘和北京大学中文系教授陈保亚等6人,于1990年经过3个多月的实地考察,撰写了《滇藏川大三角文化探秘》一书。此书认为云南是世界茶的原产地,从云南开始的茶叶传播和贸易路线,首先在巴蜀一带得到明确记录,然后一直向北、向东、再向西、向南而形成了当今世界的茶叶布局。它贯穿了整个横断山脉,跨越中国西部多省区,连接着30多个民族、8000多万人口,向北连丝绸之路,向南连瓷器之路,波及到世界更远的民族和区域。作者提出中国向世界输送茶、瓷、丝这三大物质文明时,形成了南方茶马古道、北方丝绸之路和海上瓷器之路。

凤庆古茶树 陈松摄

栈道、溜索、雪山,古道上的每处险路都可能是藏客的归宿。在茶马古道上,藏客勇敢而壮美的一生中,往往需要浪漫的牵挂,一些藏客在家娶一个“披星戴月”勤劳孝顺的姑娘,在藏区娶一个温柔贤良的“卓玛”。远隔千山万水,许多纳西姑娘和卓玛一辈子没见过面,确都会在心里宽容甚至感激对方,在那个“把头别在腰带上”的男人身上,倾注悠长的思念。这样的传统如今已不存在,但因藏客而成为亲戚的纳西人和藏人却常常在束河相聚。因此在束河喝到纯正的酥油茶并不是一件难事。

凤庆古茶树 陈松摄

行走茶马古道,还能体验到多民族的融合与和谐,它见证着中国乃至亚洲各民族间千百年来因茶而缔结的血肉情感。文成公主进藏带动藏区广泛饮茶,宋代在西北大兴茶马互市,明清两代以茶治番,从任何一个节点都可以找到茶叶于民族、经济、政治、民生的伟大价值。藏族民众说“茶是血,茶是肉,茶是生命”,藏族史诗《格萨尔》说“汉地的货物运到藏区,是我们这里不产这些东西吗?不是的,不过是要把藏汉两地人民的心连在一起罢了”。这是藏族人民对茶以及茶马古道最深刻的理解。

采摘的新鲜古茶 陈松摄

茶马古道是迄今我国西部文化原生形态保留最好、最多姿多彩的一条民族文化走廊。如今,在几千年前古人开创的茶马古道上,成群结队的马帮身影不见了,清脆悠扬的驼铃声远去了,远古飘来的茶草香气也消散了。然而,留印在茶马古道上的先人足迹和马蹄烙印,以及对远古千丝万缕的记忆,却幻化成华夏子孙一种崇高的民族创业精神。这种生生不息的拼搏奋斗精神将在中华民族的发展历史上雕铸成一座座永恒的丰碑,千秋万代闪烁着中华民族的荣耀与光辉。

炒茶 陈松摄

凤庆茶文化节 100克茶王拍出35万高价。云南滇红是驰名中外的知名品牌,品质一流。中国茶叶流通协会认定临沧市为“中国红茶之都”,临沧市凤庆县因种植滇红茶最早而被称为 “滇红之乡”,是世界知名滇红茶诞生地和世界优质红茶基地。

据说,沿着茶马古道旅行,任何人都可深刻地感受到一个现象,即随着汽车的前行,沿途的民居样式、衣着服饰、民情风俗、所说语言乃至房前屋后宗教信仰标志始终像走马灯一样变化着,让你应接不暇。对这种现象,当地谚语有一个形象的概括,叫“五里不同音,十里不同俗”。这种多元文化特点,使茶马古道成为一条极富魅力且多姿多彩的民族文化走廊。第二,积淀和保留着丰富的原生形态的民族文化。茶马古道所途经的河谷地区大多是古代民族迁移流动的通道,许多古代先民在这里留下了他们的踪迹,许多原生形态的古代文化因素至今仍积淀和保留在当地的文化、语言、宗教和习俗中,同时也有许多历史之谜和解开这些历史之谜的线索蕴藏其中, 藏客走过的茶马古道有迹可寻,而源自束河的另一条古道却从来没有踪影,这条无形的道上走着另一群人,他们“只要一把锥子,一扎纱线就能走遍天下”,他们是束河皮匠。束河街是他们的牵挂,也是他们商旅生涯的起点和最终的期盼。

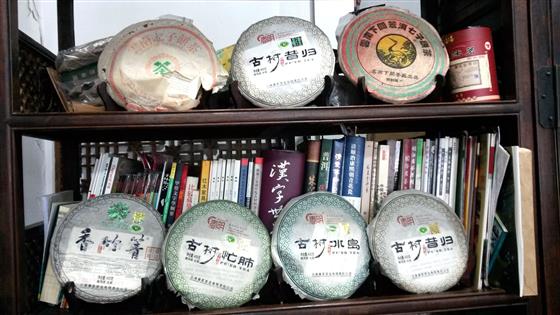

古树茶制品 蔡律摄

陈松先生泡茶 蔡律摄

在重庆能品尝千年古树茶,实在难得! 蔡律摄

品茶,让人心静,论道,让人清醒、明白,为什么有人看过去见得多,看今天看得透,所以能看清未来;为什么有的人看过去蒙着眼,看今天隔着墙,所以看不清未来。

蔡律 2015年6月21日