1925年7月,王国维在清华学校发表了演讲《最近二三十年中中国新发见之学问》。在随后整理成的文稿中,王氏称“今日之时代,可谓之发现时代”,并将“殷墟甲骨文字”、“敦煌塞上及西域各地之简牍”、“敦煌千佛洞之六朝唐人所书卷轴”、“内阁大库之书籍档案”、“中国境内之古外族遗文”列为最重要者(初稿见《清华周刊》74期,修订稿见《学衡》45期)。

时隔二十年,顾颉刚、方诗铭等在总结近百年的史学发展时,亦提到了新材料的发现:史前遗物、甲骨文、青铜器、西北文物、内阁大库与军机处档案、太平天国史料,并断言其对民国史学的走向具有决定作用(《当代中国史学·引论》)。1920年代中期,内阁大库档案初得学界关注,王国维文内表彰的成果仅有罗振玉所辑《史料丛刊初编》,较之甲骨文与敦煌文献,可谓冷清;二十年后,明清档案的整理著录已成绩斐然,更有学者直接利用原档从事研究,此中原因,不能不谈到中央研究院历史语言研究所的贡献。

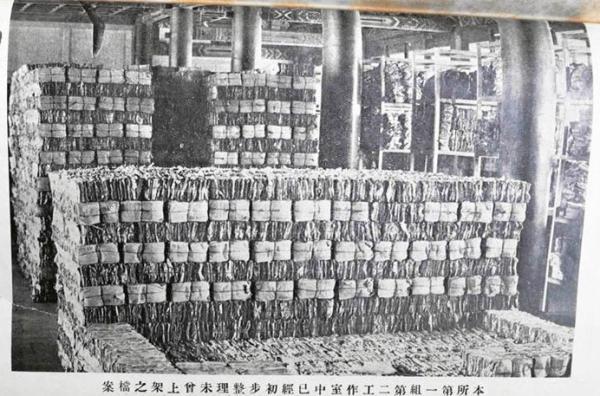

史语所已初步整理未曾上架之档案

八千麻袋档案:视同废纸

1908年冬,醇亲王载沣命人至内阁大库中搜检清初摄政典礼旧档,未能检得,因旧档堆积充溢,阁臣遂奏请焚毁。适逢大库房屋修缮,大量档案移贮于文华殿两庑,未及迁移者仍杂乱堆于原库。由于内阁大库常年闭锁,外人极难一见,此番清理很快引起文臣的兴趣, “翰院诸臣因至大库求本人试策及本朝名人试策,偶于残书中得宋人玉牒写本残叶,宁海章检讨梫影照分馈同好,并呈文襄(张之洞)及荣公(荣庆)”(罗振玉:《集蓼编》,收于《贞松老人遗稿甲集》)。

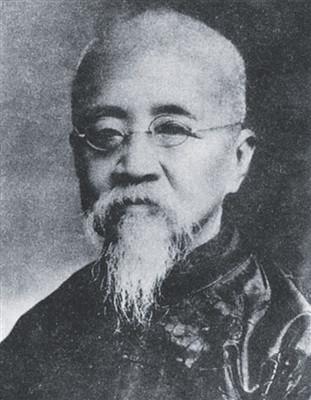

一日筵席上,张之洞忽问时任学部参议的罗振玉,大库何以存有宋本,罗振玉趁机游说,“虽残破,亦应整理保存”,并请由学部接收,将来移送京师图书馆,张之洞欣然允诺。最初的整理仍仅限于在档案中挑出书籍,原档仍拟照旧毁弃,罗氏随手检阅,见到乾隆时阿桂(1717-1797)、管幹贞(1734-1798)章奏,方意识到其史料价值,亟请于张之洞,停止焚毁,用破旧米袋装满八千袋,陆续送至学部保存,随后又移存于国子监敬一亭。

罗振玉

1912年7月,教育部设国立历史博物馆筹备处于国子监,同时接收了这批档案。1917年后,因地方局促,迁至午门、端门保存。历史博物馆资金窘困,主事者又不得其人,据邓之诚回忆,当时所谓的“整理”仅是将档案倾倒地上,部员“各执一杖,拨取其稍整齐者”(《骨董琐记》卷二),完全没有学者参与,最终草草检出敕诰、廷试策论等外观精美者陈列于午门楼上,其余则堆积端门门洞中,视同废纸。

倒手与转卖:中研院史语所如何接洽

1921年左右,北洋政府财政支绌,历史博物馆为筹措工资,报请教育部,将此批档案四分之三约十五万斤售与纸店作造纸之用。翌年年初,有档案散出至书肆,罗振玉与遗老金梁(1878-1962)先后购得数件,金梁四处访查,后经悦古斋掌柜韩益轩说项,自同懋增纸店以三倍之价购回,在彰仪门货栈赁屋三十余间暂存。保存、整理如此规模的档案,绝非个人之力所能为,加之直奉战争造成的局势紧张,罗振玉心力交瘁,遂于1924年底将档案以18000元售与李盛铎。三年后,因房屋漏水,李盛铎急欲出售。

李盛铎

1928年9月,傅斯年北赴上海商讨新近成立的历史语言研究所的人事问题,11日与胡适以及恰好在沪成婚的陈寅恪午餐,席间谈及内阁大库档案。是年春,因传闻满铁有意购档,供职故宫的马衡等人大闹,反对出境,又致函时任中山大学教授的傅斯年,请其在中大设法,傅斯年与戴季陶、朱家骅商酌后,终因无钱作罢。此次胡、陈二人力主购买,声言如不买则不仅于学术上大有损失,亦涉及国家声誉。当日傅斯年即致函中研院院长蔡元培:

拟请先生设法,以大学院名义买下,送赠中央研究院,为一种之Donation,然后由中央研究院责成历史语言研究所整理之。如此则(一)此一段文物,不至散失,于国有荣。(二)明清历史得而整理。(三)历史语言研究所有此一得,声光顿起,必可吸引学者来合作,及增加社会上(外国亦然)对之之观念,此实非一浪费不急之事也。先生虽辞去大学院,然大学院结束事务,尚由杏佛先生负责,容可布置出此款项,以成此大善事,望先生与杏佛先生切实商之。此举关系至深且钜也。(《傅斯年遗札》第1册,148-149页)

所谓大学院,是新设未久的全国最高学术教育机关,蔡元培为首任院长,但因与国民政府官制不合,颇受诟病,舆论多要求改回教育部的旧称,蔡元培遂于1928年8月辞任院长,大学院实际已告停顿。傅斯年正是看中了大学院的余款,中研院筹备之初本是大学院下属,调拨大学院款项购买档案而后移交中研院,在程序上本无不妥。蔡元培亦乐观其成,当即致函负责处理大学院善后事务的副院长杨杏佛:“孟真来函,欲大学院以二万元购李盛铎所藏之档案,如能腾出此款,当然甚好,但几日内有法筹出否?”(《蔡元培全集》第5卷285页)几日后,傅斯年与杨杏佛见面,杨极高兴,称大库档案较之史语所新购的邓氏群碧楼藏书意义尤为重要,“大学院结束尚存款数万元,如为此用去些,非对不起梦麟先生也”(《傅斯年遗札》第1册151页)。

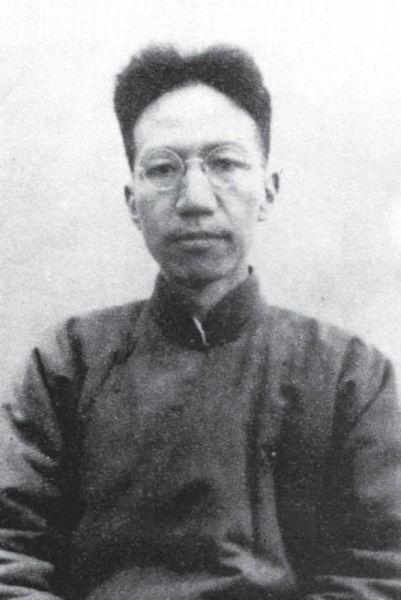

陈寅恪

款项确定以后,史语所方面当即开始与李盛铎接洽。因史语所行政尚在广州,在北方负责实际操作的是陈寅恪。清华研究院时期的陈寅恪,学术兴趣曾一度偏向明清史与满蒙史,其指导范围即包括“蒙古、满洲之书籍及碑志与历史有关系者之研究”,又曾在北大兼授“《蒙古源流》研究”课程。1928年1月底,清华研究院毕业生陈守实在清华南园谒见陈寅恪,谈及明清掌故,陈寅恪抱怨《清史稿》草率成书,“乾隆以前《实录》,皆不可信,而内阁档案之存者,亦无人过问,清人未入关前史料,今清史馆中人几无一人知之,其于清初开国史,必多附会”;谈到李盛铎所藏内阁大库档案,陈寅恪希望清华研究院能有财力购回整理,后来陈守实又将此意转致梁启超,梁亦首肯,不过此事似乎始终未提上研究院的议事日程。

因此,当史语所决定收购内阁大库档案时,陈寅恪颇为热心,甚至将此定为在史语所的工作计划之一,傅斯年在给陈的研究员聘任函上即表示,“闻先生于内阁大库档案中颇得重要史料,有意编辑,又得数种文书之蒙古史,思考校之,无任欣佩,颇思早观厥成,以树研究史学之表仪。”