【阿弥陀佛】少林寺因雄踞嵩山之少室山脉之中而得名;岂不知少林寺对面还有一座其少室山的“大哥”山,那就是太室山。后人在太室山修建了人工索道方便上上下下,到了太室山山顶之后,山的后面是绝壁的悬崖和绵延的山脉,无聊的现代人在哪里搞的是射击打靶的游戏赚钱,这是与我们想象的中原相去甚远,换言之,古代的人能够去到这种地方,特别是中原人,一定以为自己已经超然度外。

现代的少林寺及其周边,从上世纪八十年代后期就开始过度商业化的开发,就像我1996年去的时候,门票就已经60元,且不包括其他收费,要知道那时候我的工资才164元/月。我是去重庆返回途经郑州转车需要等待差不多一天的时间才第二天一早在郑州火车站中原宾馆门口随车前往。那也是黑车,一上车就有人兜售发票而且动手动脚,欺负我这个刚毕业的学生,好在我示弱,才饶了我;好了,等了一个多小时,终于出发了;说是去少林寺,一路上一会说是顺路先去一个什么古墓道看看,门票10元钱(当时算合适价)而且是第一个沿路项目大家都趁着兴致进去看了;说实话,那个墓道看看还可以,忘记了叫什么幕,反正在地下挺冷的,当时是夏天;

好不容易开始再出发了,一会儿导游又开始鼓噪去“最大”的中原庙瞅瞅,这实际上是个人造景观;一会被赶下车,大家都在观望,又好像有人知道景点是人造与去看少林寺的心情不同;结果另有人就不小心买了票10元的(旅客以为是大家都会进去看,不差钱的他们也没想太多就买了门票)准备进去了,结果大多数人都没有买票,嚷嚷说不进去,让车走;结果买票的旅客又退不掉票,又没办法进去,就闹起来了;最后是等了他们买票的人进去转了十多分钟。上车之后,导游解释一番,沉默一阵子,花样始终出不来。当时,没有手机可以给普通人使用。

等到一个收费站,导游说是有检查车辆的,(当地人也知道这些车辆是旅游的,也是想方设法弄点钱,特别是如果你违法了),好在我们的车没有问题,往前再又走,导游打感情牌,又说要去那里歇歇脚(估计是因为有规定)旅客当时就闹起来了。记得当时,车上有几个主要地方的人:大连、江浙沪、广东一带,当时,我还碰到一个山东烟台人,他说,因为当地人欠他的钱,他来追款,被安排去少林寺散散心。大家一致的意见是直奔少林寺,而且气势很猛烈,导游只好屈服和司机嘀咕一阵子,因为也不远了,只好直奔少林寺。这一路本来就是一个半小时足够,结果走了差不多三个小时,到了少林寺12点了。

好家伙!一下车,哪里-是静谧的佛教圣地,简直就是赶大集、联欢会,人来人往,各种彩旗彩带飘展,各种骗子遍地,吵杂亢奋之喇叭比拼。虽然没有我在郑州刚上车遇到那么“彪悍”,但是“热情”超乎你的想象。我经历的最经典的是看望远镜,吆喝“一元看一次”用筒状望远镜看山顶的达摩坐像及山洞。因为我不知道具体看哪个方向有景点?所以,只能他给你转动角度和望远镜,结果怎么样?只要你说“看到了”或“看清楚”了的 他给你看的景点,那就是“一元钱”,等于是一元起一看;好在我那时候刚到心情有点放松和兴奋,侥幸就只答应了两个,大概看了5~6个或下,最后给了2元应付过去了。至此,心情该是怎么样?看少林寺的调调已经定下了,要小心。

那时候,山东半岛已经是经济起飞了,也许是我见识太少了吧?从来没有看到商业如此繁华喧嚣,从下车到少林寺景区(注:仅仅是大景区的门口)那是人来人往,像赶大集一样,一点都不夸张,而且各种广告已经非常高调;各种武校那更是一个挨着一个广告牌;路边的摊贩那简直是挤破脑袋的多。由于路上的遭遇,我一车人自然而然的走在一起,买票之后都差不多直奔大门口,还比较远大概100多米吧,这一路上近乎夹道相迎,推销各种东西。进了大门和没进大门多少有点不同,那就是人少了一点,但是,各种摊贩还是不少,只是这里面的应该是政府规划过的,相对规矩。

在我的印象里,少林寺那个庙宇并不像想象的那么 宏大,没有多大的功夫就可以走完的,后来去了塔林,又去了索道等地方看看了,因为达摩洞太高,没有办法上去的。我倒是希望以后有机会去爬爬山。那种消费的感觉,就是因为少林寺的名气太大了。好不容易到了那里,简直都变成了有钱人,花了再说。我也是如此性情,花了差不多两三百块,因为是公差,回来报账只能是自掏腰包,在“去过少林寺”的兴奋中、卖弄中,节约大半年的生活开支。富足了,解决了寺庙生存问题的少林寺,有没有想过社会的问题?

以上是一种描述自己曾经去过少林寺的所见所闻。以下是最近的一些感悟:

以上是一种描述自己曾经去过少林寺的所见所闻。以下是最近的一些感悟:

【阿弥陀佛】少林寺在影视界那是江湖义气的发光点;在宗教界那是释迦摩尼的禅宗圣地。1996年有幸造访少林寺,留下最深刻的印象是在进入第一庭院的左侧的罗汉厅里的一句话:进了少林五分钟,浑身都是少林功。少林寺作为一个1500多年的圣地,它就是一个民族的文化、语言、信仰的传承圣地;正像王鲁湘最新一期《文化大观园》采访的李光富会长说的,和尚就是为社会服务、在庙里修炼。

【阿弥陀佛】除了政府忙碌、学者调侃之外,似乎全社会都在看?看什么?有什么好看的?一个事件除了当事人之外,它把整个社会搅和的乌烟瘴气,魑魅魍魉,妖言妖气的龙卷风来啦?这是为什么?为什么我们的社会会有如此的魔力?因为呀!你懂的。

【阿弥陀佛】少林功夫天下无敌。少林是宗教圣地,是中华文化的重要发源地之一,也是中原文化的精粹。有功夫的哑火了;没功夫的似没工夫。一个简单的事情,怎么弄的难产一样?难道非要让全世界都知道这么一个所谓的“看不惯”的释“正义”的家丑吗?该抓就抓、该揭盖就揭盖,这都怎么了?不要忘记,这不是商业化的问题,而是中华文明的问题;拿“中华文明”(注:不是文化)去进行商业活动,那是巨不划算的,根本不应该去做。

【阿弥陀佛】净空法师一个老和尚,竟然能够一次性捐赠给社会3000万元现金,这个事情有多少人知道?这个事情又有谁知道其中的奥秘,不管有没有佛教信仰,相信你都感兴趣?只不过是是从赚钱的角度还是从佛教信仰的角度去探究、去践行而已?净空法师在谈及这个事情的时候说,他从给街边的乞丐一分钱开始,坚持捐赠现金货币,持续几十年他就能够一次性捐赠这么多钱;(注:我记得不清楚,好像一次性捐赠最多是这么多;也许还不止);这就引发了佛教界乃至商业界的思考,捐赠为何能够“生”財?而且这么能生财,这效率和这结果都让僧俗两界诧异。

【阿弥陀佛】只有站在太室山上,才能从对面俯视少林寺;如果要看清楚少林寺的全貌,那就必须登上太室山。太室山上有什么?即使如此商业化的少林寺周边的如此繁华喧嚣,也无法影响到太室山顶打靶清脆而简单的枪声;那枪声在绝壁的太室山顶的净空中回荡,是那么的震撼。同时,山顶打靶的声音也能在繁华喧嚣中隐隐约约听得见;而山下的商业喧嚣只能是在山顶觉察到嗡嗡的噪音而已;况且人在高处,自然不同。佛教能够选择这样的圣地,与山的伟大有关、与山的静谧有关;与喧嚣的商业无关、与人的商业思维无关。

可想而知,【阿弥陀佛】,佛教圣地已经如此的被‘人“商业化,在这样繁华的商业环境里,一个小小的人能如何?虚假繁荣的背后又能有多少佛教的静谧心境,又能有多少超度的时刻,又能够顿悟多少做人的道理?寺庙的隐居不是与社会割裂,不是超然世外,而仅仅是相对而视、彼此你我,取笑鲁滨逊而已。正像李光富会长说的:和尚就是服务社会,方式是在庙里修炼,并不是依赖过度的社会实践;更不是依赖商业化。

佛家为何以面壁、静修为方式,这主要是因为一个人的思维有其自身的格式,这个格式的边界以及其内部的内容物有某些以场的媒介可以静修的需要,同时,作为一个人,他面壁可以自我意识净化而升华,这里所谓的升华实际上和静修正好是相反的方式与相同的结果的统一的指向,也就是顿悟这个世界。

少林寺不仅仅是一座寺庙,更是一种唯美的佛教精神之花;如果少林寺仅仅是物质的,那就不是最美的,毕竟太室山高于少室山;在太室山建一座现代寺庙,那少林寺将万劫不复;能让少林寺光照1500多年的是佛家的精神境界和社会普世价值。如果少林寺不能够继承传承佛家的精神衣钵,那后人一定会在更高的太室山再建一座寺庙,那自然就叫太林寺。循环往复,一山更比一山高;山外有山,天外有天,人外呢?

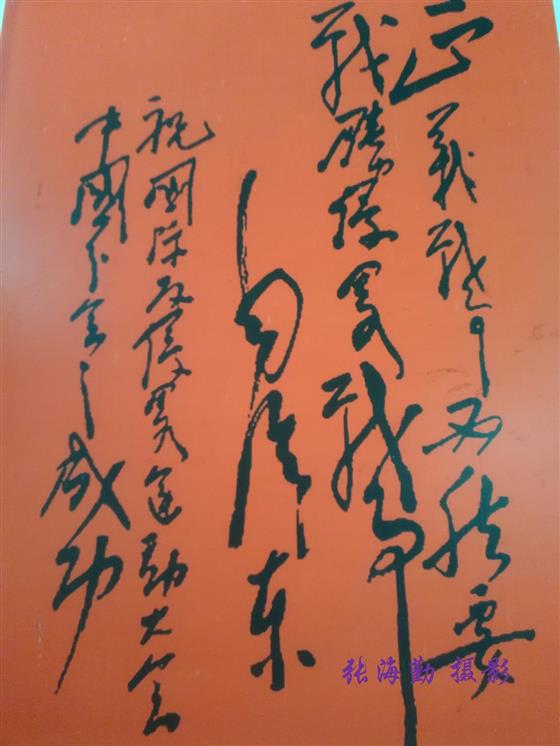

张海勤2015-08-03*1102于广州

草稿*…… 一次性成文。

【原创作品、不得转载、违者必究】