艾萨克·牛顿,也许是整个科学史上最没有争议的大科学家了。早于1664年-1665年间,他就发现了广义二项式定理。后来,他又以此作为基石,发展出了一套新的数学理论,这便是后来为我们所熟知的微积分学。1666年,他又创立了光的“微粒说”。并于1670年到1672年间,发明了反射式望远镜(现称作牛顿望远镜)。

天才的兴趣十分广泛,从1679年起,他又将精力主要放在了力学的研究上。1684年,他将该时期的成果整理成一本题为《物体在轨道中之运动》的学术著作。后来,他将该书进一步扩展和发展,这就是影响深远的《自然哲学的数学原理》一书。在该书中,牛顿系统的阐述了其后两百年间都被视为真理的三大运动定律。也是在这本书里,他首先使用拉丁单词“gravitas”来为现今的引力(gravity)命名,并定义了万有引力定律。

他的成就如此辉煌,以至于当我们查阅任何一部科学百科全书的索引时,常会发现,有关牛顿和他的定律及发现的材料,要比任何一位科学家都多二到三倍。有学者甚至认为“在牛顿诞生后的数百年里,人们的生活方式发现了翻天覆地的变化,而这些变化大都是基于牛顿的理论和发现.…..科学发现不仅带来技术上和经济上的革命,它还完全改变了政治、宗教思想、艺术和哲学。”

事实上除了科学家这一身份外,他还是一位财经官员、一位经济学家。在一份他于1717年9月提交的货币报告中,建议将黄金价格定为每金衡盎司(纯度为0.9)为3英镑17先令10便士。牛顿在这份报告里所给出的建议,为金本位制的形成——英镑和黄金之间建立一个比例关系——奠定了理论上的初步基础,这对今后金本位的实施起到了促进作用。

然而就是这样一位百科全书式的全才,却在1720年的南海泡沫中彻底被击倒了。1720年4月,他通过分析,认为当时南海公司的股票价格的估值偏离,于是将其手头的所有股票沽清,这为他赚取了100%的利润。不幸的是,就在他沽清股票后,南海公司的股价却出乎他意料的进一步猛涨,他周围所有的人,都在南海公司的股票上赚了大把的钱,以致他的理性分析最后演变为说得越多错得越多。这让这位理性的科学家、经济学家开始自我怀疑,他已不能确定自己是否永远正确。而不断上涨的股价和更多勇敢的人赚取大钱的消息,终于将其原有的自信打垮,他认定自己之前的判断是错误的。特别是自《泡沫法案》颁布后,他坚信,在所有竞争对手都被压制的前提下,处于绝对垄断地位的南海公司的股票必然还会继续上涨,且会大涨特涨。于是他决定买入更多的股票,这次他几乎动用了他一生所有的积蓄。但不幸的是,就在他买入后不久,南海公司的泡沫就彻底泡沫了。他为此亏损了足足2万英镑。2万英镑是个什么概念呢?有关文献显示,当时建立格林威治天文台,即所谓“夫莱姆斯梯德大厦”的基本资金才花去了500英镑多一点而已。而他在剑桥大学任教的年薪也不过200英镑而已。也就是说,他很可能因为这场泡沫而赔光了一生的积蓄。为此,这位百科全书式的“全才”不得不感慨道“我能计算出天体运行的轨迹,却难以计算出人类的疯狂。”

那么,问题来了。以理性见长的大科学家牛顿为什么会放弃自己的判断,而向大众投降了的呢?对于这个问题,阿希实验或许能够为我们给出一定的解释。

备受推崇的社会心理学家所罗门.阿希 (Solomon E. Asch) ,于1955年-1956年间,曾做过一个非常有名的实验——“线段实验”,其目的就是旨在于通过研究,来观察人们会在多大程度上受到他人的影响,而违心地进行明显错误判断。阿希请大学生们自愿做他的被试者,告诉他们这个实验的目的是研究人的视觉情况。实验中,每组7人,坐成一排,其中6个为事先安排好的实验合作者,只有一人为真被试者。

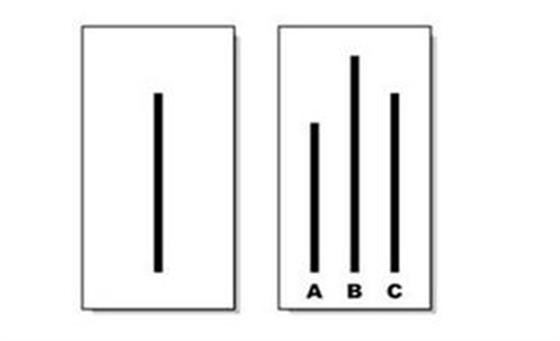

实验开始时,实验者每次向大家出示两张卡片。其中卡片1画有标准线X,卡片2则画有三条长短不一的竖线,分别被标识为A、B、C。实验其实很简单,就是要让大家比较一下,卡片1中的X线,与卡片2上A、B、C三线中的哪一条线等长。实验指明的顺序总是将被试者排到倒数第二或最后。

阿希实验

这是个看上去很简单的任务,应该没人会选错,但事实恰好相反。测试正式开始,在第一、二次测试时,结果很正常,被试者正确的做出了判断。但在其后的测试中,那些实验助手们按照实验要求,故意在测试过程中,给出一个明显错误的答案。于是许多被试者开始迷惑了,他是坚定地相信自己的眼力呢,还是说出一个和其他人一样、但自己心里认为不正确的答案呢?即使答案如此明显,实验的结果仍然令人震惊,在3所大学的123名被试所作的判断中,平均从众行为百分比为35%。大约有15%的被试者,从众行为的次数占实际判断次数的75%。

阿希的实验向我们表明:群体压力对个人判断的影响十分强烈,即使这种意见与他们从自身感觉得到的信息相互抵触。群体压力导致了明显的趋同行为,哪怕是在以前从未彼此谋面过的偶然群体中。该实验也表明,人们乐于信任多数人所持有的观点,即使这种观点与自己通过分析所得的判断相矛盾时也无所谓。其实这种行为在很大程度上是很明智且很理性化的:大多数人都有着这样的经历,当自己试图独立而不是随大流时,他们的判断,在事后来看往往是错误的,这时他们就开始怀疑自己的能力,和脱离群体而独立思考的价值和意义,如果他所面对的某事件再一次证实群体行为的正确性,那么他们就会毫不犹豫地向群体投降,而也正是从这时起,他们就越来越丧失独立思考的能力和兴趣,他们对群体行为越来越崇拜,越来越迷信。

所谓从众,是指个体受到群体的影响而怀疑、改变自己的观点、判断和行为等,以和他人保持一致。有关从众心理的分析,我们甚至可以追溯到法国社会心理学家、社会学家古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon 1841-1931)那里。

在他那本影响深远的《乌合之众》一书里,勒庞认为作为个体的人时的行为,和群体下的行为是截然不同的。按他的评价,被裹挟进入了群体的个人,在集体潜意识机制的作用下,在心理上会产生一种本质性的变化。在勒庞看来,当独立、冷静、客观的个体的人,一旦聚集成群。那么,他们的感情和思想便全都转到同一个方向,他们自觉的个性消失了,进而形成了一种新的集体心理,这就是群体。

勒庞总结出了群体具有如下特点:1、冲动、急躁。在勒庞看来,群体几乎完全受着无意识动机的支配。它的行为主要不是大脑,因此所有刺激因素都对群体有控制作用,群体根本是刺激因素的奴隶。这也就决定了群体行为往往表现的冲动而急躁。2、群体表现出来的感情不管是好是坏,其突出的特点就是极为简单而夸张。它全然不知怀疑和不确定性为何物,这就会使得群体情绪往往容易陷入极端。也正是这种简单而极端的感情:提供给他们的各种意见、想法和信念,他们或者全盘接受,或者一概拒绝,将其视为绝对真理或绝对谬论。当群体人数众多时,这也就使得他们为群体意识赋予了偏执和专横的性质。如此一来就决定了,群体的行为往往缺乏理性,而身处群体中的个人,往往没有判断力(至少是判断力下降)和批判精神,他们习惯夸大感情因素。

正是受制于群体的上述特点,这时群体中的个人,会不由自主地失去自我意识,完全变成另一种像“动物、幼儿和原始人”一样智力水平十分低下的生物:当一个人孤立的生活着的时候,他可能是一个有着教养的个人,但在群体中他却变成了野蛮人——一个行为完全受本能支配的动物。这时的他,表现得身不由己,残暴而狂热,也表现出原始人的热情和英雄主义,和原始人更为相似的是,他甘心让自己被各种言辞和形象所打动,他会情不自禁地做出同他最显而易见的利益和最熟悉的习惯截然相反的举动。

勒庞举出的一个经常为人们所见的例证是:孤立的个人很清楚,在孤身一人时,他是不可能在大街上焚烧大楼、车辆、洗劫商店的,即使受到这样做的诱惑,他也很容易抵制住这种诱惑。但是在成为群体的一员时,他就会意识到人数赋予他的力量,这足以让他生出杀人劫掠的念头,并且会立刻屈从于这种诱惑。出乎预料的障碍会被狂暴地摧毁。

这种行为就是我们前面讲到的从众心理。勒庞将其称之为“群体精神统一性的心理学规律(Law of the mental unity of crowds)”。他认为这种精神统一性的倾向,造成了一系列的严重后果,如教条主义、偏执、人多势众不可被战胜的感觉,以及责任意识的放弃。在勒庞看来,这时的人根本就是一种近乎于动物的生物。

也正是基于群体的这种种特点,勒庞得出这样一个观点,那就是,于他看来群体在智力上总是低于孤立的个人的。一旦人们被群体化,那么个人的智力品质也就变得无足轻重。从他们成为群体一员之日开始,博学之士便和白痴一起失去了观测能力。

通过上述分析,我们就不难理解牛顿之所以投资失败了,一个重要原因是,他承受了巨大的群体压力,最后不得不放弃自己的判断而选择了从众。一旦其被裹挟进那个群体时,其在股市上的智力,顿时就泯然如众人了。