前几天,利用周日的休息时间,我们一行九人走进中国传统村落——清水县贾川乡梅江村摄影采风,拍摄主题确定为“寻找乡村记忆”。当日的天气不错,虽是冬天却感觉不到一点寒意,我们已经不是第一次去梅江村了,近两年来这已经是第三次走进梅江村了。

到了村上,乡上的村里的干部、帮扶工作队的同志得到消息,也在村上等候我们的到来,大家相互寒暄之后就直奔主题,安排到一位老人家里拍摄做馓饭的全过程。

这位老人63岁,常年一个人独居,可称得上是位名副其实的留守老人。两年前她的老伴因心脏病去世了,唯一的孩子大学毕业后在青海谋到了份工作,很难有时间回来,常年陪伴老人的就是家里那只不离不弃的大白猫。

看到我们到来,老人十分高兴,激动得不得了。老人家一直不停地说“你们不嫌弃我这个老婆子,能到我家里来吃我做的饭,我真个高兴的很”

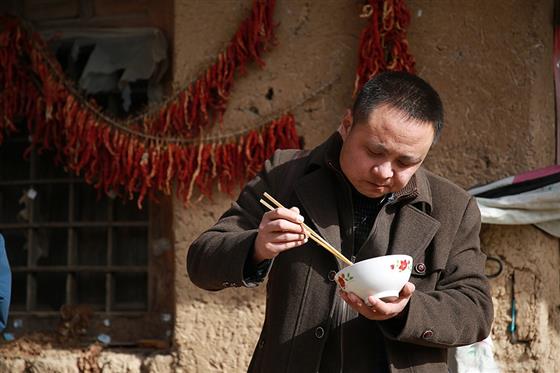

老人轻车熟路开始做馓面饭,我们拿起手的相机开始完整地抓拍整个过程,中间一点也没有摆布导演,让她像平时一样做饭,很快一锅冒着热气的馓面饭就做好了。

刚开始大家还担心怕吃不完给老人剩下不好处理,没想到吃到后面还有人喊不够,把老人乐得合不上嘴,一个劲地说“不够我再做,不够我再做......”

拍完照片、吃完馓面饭,离别的时刻到了。在我们即将告别的时候,老人不声不响地走进屋子、把自己家里树上今年收获的核桃全部拿了出来,一定要让我们吃。我们知道,老人自己都舍不得吃,那一定是留给她远在外地的儿孙的,所以大家都说不吃不吃。可是老人无论如何都要我们吃,在老人殷切的眼神和真诚的催促下我们只好吃了几个。

临别时,我们给老人200元饭钱,老人无论如何都不肯要,最后见我们一定要她收下,才勉强接下了100元钱,把另外100元钱退了回来。老人一个劲地说“你们能来家里吃饭我就已经很高兴了,那还能要你们的钱,以后想吃馓面饭了就来,我一定给你们做” 老人满满地都是惜别之情、依依不舍地送我们出门。

值得一提的是当地乡党委的党委副书记王文,不仅全程配合我们的采风过程,还给我们详细地介绍了一些情况,给我们的拍摄提建议。他是我在清水的老相识,一个十分优秀的乡镇青年干部。几年前我们在清水双联时认识,那时他是白沙乡的副乡长,没想到今天相聚在这里。我以前就了解这位优秀的青年乡镇干部,他工作作风很扎实,经常是一头扎在村上,很多老乡村民对他都很熟悉,在原任职的白沙乡口碑就很好,上上下下都对他有不错的评价,这次再次印证了这一点。可见真心为人民群众办实事的干部,老百姓还是非常认可的,不象那些牛皮哄哄、满是官场习气、高高在上的自认为高人一等的弱智官员,只能讨人嫌——

梅江村于2013年被住房和城乡建设部、文化部、财政部公布为中国传统村落(传统村落是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落。)

梅江村落形成于元代以前,村域面积1.6平方公里,村庄占地240亩,村落至今保存有6棵明中期古槐树。位于梅江村三组的朱家大院,属于清中期古建筑,是清代中期一位朱姓进士的故居。古建筑有23间房,共300多平方米。朱家先祖先后建成了七座院落,有老院、中院、边院、上院、当中院、书房院、佛堂院,这几个院落紧紧连在一起,整个建筑坐北朝南,是典型的四合院格局。房间为悬梁土木结构,粗柱宽廊,直棂隔窗,雕刻精美,整体古朴又不失雅致。书房、客厅均为花石铺地,端庄大方,气息不凡。 梅江村的建筑在很大程度上仍然保持着旧时的乡村面貌,大到整个村子的街巷道路、庭院格局风格,小到每个建筑上的砖木雕饰,所有的文化遗存都独具特色。大门、大窗、大进深、大屋檐,给人以舒展的感觉。大屋檐下形成的半封闭的空间,既遮阳避雨,又开阔视野,大气的风格充分体现了中国传统建筑“天人合一”的思想。

在梅江村,朱姓是大姓,老人们说全村大部分人姓朱,相信自已是明朝皇帝朱元璋的后代,因为朱元璋有一个后人曾被分封为关中王,关中王的后代后来流落到清水,住在了这里。