能源超限战

庞忠甲著

中国发展出版社 2016年6月出版

引言:“谁控制能源,就能控制全球。”

“能源”一词对应英语Energy,本义为 “能量”或“能力”,简称“能”,意指驱使物质运动的能力,亦即万物运动之本。

“能源”又相当于英语中的Energy Source,泛指能量的资源,是可产生各种能量的物质的统称。

人类日常生活和生产事业需要光照、热力、电力和机械动力等不同形态的能量,系由形形色色的“一次能源”通过特定技术手段转化而来的“二次能源”,是为现代文明社会维持正常运行和发展进步须臾不可或缺的根本要素。

具体而言,现时应用的“一次能源”包括:传统的煤炭、石油、天然气等矿物燃料(或称化石燃料)的化学能,水力能和核裂变能,习称为“旧能源”(特指矿物燃料);近年加快发展利用的太阳能,风能,生物质能,地热能和海洋能(潮汐能、波浪能、温差能)等可再生或几乎取之不尽的“新能源”;此外,尚在开发中的有氢燃料、可燃冰(甲烷水合物)和受控核聚变能等未来能源。

美国前国务卿基辛格(Henry Kissinger,1923 -)曾有名言:“谁控制能源,就能控制全球。”(who controls the energy can control whole continents.)又说:“控制石油就控制了各个国家”(Control oil and you control the nations.)

他还说:“谁控制粮食供应,就控制了人类;谁控制货币,就能控制世界。”(Who controls the food supply controls the people; who controls money can control the world.)

这番话突显了“能源(尤指石油)”、“粮食”和“货币”三者在人类社会生活中的非常重要性,也直言道破了霸权大国控制世界的强权哲学指导理念。

恩格斯把人的需要分为三个层次:生存、享受与发展。

“能源”是“生存、享受与发展”的必要条件;“粮食”为维持人体生命提供能量和材料,可说是一种特色能源;而一切经济活动都将通过精灵花纸---“货币”几乎无所不在、无所不能的的融通魔力,纵横捭阖,次第展开。

货币、能源和粮食,三者各有千秋,各领风骚,互相交错,互为表里;既是国计民生,天下兴亡,乃至文明存续所系,又密切关乎个人、家庭切身利害、生活方式或投资理财;古今中外,谱写了数不尽惊天动地,悲欢离合奇情故事。

长期以来,人们依靠地球母亲在大自然演化长程中储存下来的有限宝藏 --- 矿物燃料作为主要能源,仿佛予取予求,永无匮乏。

18世纪后期工业革命发轫,得益于以煤炭为主要燃料的能源转化技术(燃烧产生的热能转化为作功的机械能)的成功。进入20世纪以来,石油凭着技术性能上的优越性,跃升为攸关经济发展、政治稳定和国家安全的重要战略资源,取代了煤炭的能源王者地位。更有甚者,石油成了现代战争几乎无可取代的动力源,汽车、坦克、飞机、军舰离了它就无法启动;第一次世界大战时法国总理克里孟梭因此喊出了“一滴石油一滴血”这样的口号。

全球经济发展,人口基数递增和新兴经济体人均收入水平的不断提高,必然产生越来越大的消费需求和消费升级换代需求,推动能源、粮食和原材料等大宗商品需求上升。

自从工业革命以来,矿物燃料消费量剧增。工业革命勃兴之际,全球“一次能源”年度总耗量按标准油当量计,估计不到1亿吨,人均不足0.1吨;短短两百多年后的今天,跃升到了近130亿吨,人均约达1.8吨。

按照2014年的统计数据,全球“一次能源”的86%以上来自矿物燃料,其中按比重计依次为石油、煤炭和天然气;其余为水能、核能,以及少量“新能源”。

矿物燃料不仅是提供热能的燃料,而且是宝贵的化工原料,不可再生,用一点少一点。

---1吨标准油的当量热值,相当于约420亿焦耳,1千万大卡,4千万英热单位,或12000千瓦小时电力。

1吨标准油的热值相当于1.429吨标准煤。1吨标准煤的热值等于7百万大卡。

上世纪70年代以前,还很少人频繁念叨“能源”这一术语。1973年第四次中东战争引发石油危机,惊醒世人全球矿物燃料已知可采储量所剩有限,特别是石油资源告罄有日;研发替代性的尤其是可再生(或几乎取之不尽)的“新能源”刻不容缓,却又远水难解近渴,人类社会势将面临一个可能青黄不接的“能源峡谷”险境。由于水力资源多已利用,余下的开发难度极大;不得不严重依赖储量较丰但效能低下、污染严重的燃料煤炭,以及安全风险可虑的核裂变能充当过渡期两大能源支柱。于是“能源”、“石油”几与危机感同声共气,成了世人议论关注的特大热点。

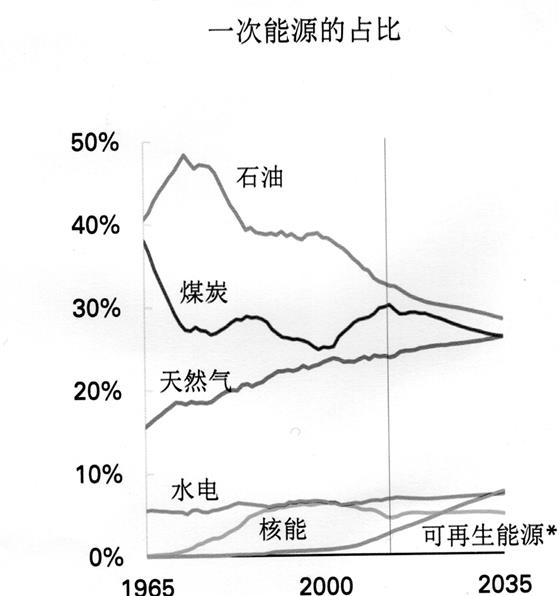

在如此严峻的形势敦促下,近年可再生的新能源发展突飞猛进,但因基数甚小,在世界能源供应总量中的占比微不足道。截至2014年,可再生能源(指风能、太阳能、地热能、生物质能以及垃圾热能的总和,不包括水力能)的比重仅占2.5%。据英国石油公司(BP)《2035世界能源展望》估计,如下图所示,到2035年,可再生新能源(包括生物质燃料)供应将增至8%,而矿物燃料的总比重仍将高居80%左右。

图001 一次能源占比变化趋势

* 包括生物质燃料

于是,以石油资源为主的能源争夺战,如火如荼,愈演愈烈。供给或需求各方、强势或弱势各方,为了赢取能源利益,或要借助能源赢取另类利益,不限于市场竞争范畴,也未必正面打出能源旗号兵戎相见,跨越了政治、军事、贸易、金融、科技、舆论等一切界限,以至借重气象、环境科学等专业领域,不拘一格,别出心裁、各显神通、犬牙交错、出奇制胜,这就是超越实力局限和规则制约的所谓“超限战”(Unrestricted Warfare)了。

每一个伟大的时代,都有不同的先进科技和能源结构为支撑。人类文明史上已经发生了三次工业革命。第一次工业革命开创了以煤炭为主要“一次能源”的“蒸汽动力时代”(1760-1840年),标志着农耕文明向工业文明的过渡。第二次工业革命成就了“石油和电气时代”(1840-1950年),缔造了一个轰轰烈烈的全球化国际政治、经济体系。二战后开始的第三次工业革命,迎来了如梦若幻的“信息时代”(1950-),全球信息和资源交流变得异常便捷,人类社会物质财富迅猛增加;不幸的是,同时酿成了巨大的能源、资源消耗,付出了难以承受的环境代价、生态成本,急剧地扩大了人与自然之间的矛盾。

世纪之交,人类面临空前的全球能源与资源危机、全球生态与环境危机、全球气候变化危机等多重挑战,催生了智能化主导的第四次工业革命——“绿色工业革命”。

绿色象征青春、清新、舒适、生机、和平、安全、自然、环保和成长等美意。“绿色工业革命”的涵义应是在生态学与环境科学理论指导下,人类与自然环境协同发展、和谐共进,实现“并育而不相害”的可持续发展方式。

能源革命是这场“绿色工业革命”的核心,主要内容有二:首先要促使肮脏而有限的“黑色”或“褐色”旧能源“绿色”化,即采用更加清洁、更高效率的方式使用传统的矿物燃料,可名之谓“旧能源、新方法”;其二是努力开发清洁的可再生(或几乎取之不尽)“绿色”新能源,促进这类新能源的高效、广泛应用,尽快上升到主导地位。

然而,时不我待。据新近资料,全球煤炭、常规石油和天然气可采储量的剩余年限分别为110年、48年和50年。上述不胜艰巨的能源大变革任务竟能在这么仓促的时间里顺利实现吗?

一件戏剧性的大事发生了。近年来,饱受衰落诅咒的美国,“页岩革命”悄然登场,开辟了非常规石油和天然气的庞大可采资源,并从2006年起迅速实现规模产业化。

美国作为一个消耗世界四分之一能源产出的国家,从上世纪70年代中期开始,一直是世界上最大的能源进口国。页岩油气横空出世,不啻“天大恩赐”。其中页岩气率先崭露头角,大量应市,本土天然气供应激增,价格远低于欧亚市场(作为同期比较参考,美国气价为4美元/百万英热单位时,英国为6.5,欧盟8,日本11)。美国发电企业因此纷纷弃煤改气,节省了电力成本,使得电价降至欧洲的四分之一,甚至低于中国的工业电价。时值紧接本轮金融危机之后,这场变革正好帮助美国吸引制造业回归,支持其实现雄心勃勃的“再工业化”计划。

天然气是矿物燃料中最清洁的优质品种。燃气电厂的二氧化碳排放量只及燃煤电厂之半,比燃用石油少排放约30%,导致碳排放大幅下降。美国得以一变长期以来“拖后腿”的尴尬角色,轻松超额实现气候变化《坎昆协议》中的减排任务。

美国石油和天然气的进口量在2007年达到顶峰后逐年下降,现已取代沙特阿拉伯成为全球最大的产油国,并取代俄罗斯成为全球最大的石油天然气生产国,预期2030年前将转变成为能源净出口国,从此能源独立百年无虞。如此超大转机,不久前根本无法想象。

值此新一轮新旧能源交替过渡,充满不定因素的历史性能源结构转型浪潮中,美国“页岩革命”成功及其在世界各地的后续发展前景,一扫能源领域上空的悲情雾霾,意味着矿物燃料可采资源延年益寿,缓解了全球能源供应紧张的情势,使得“旧能源、新方法”更有可为,并为新能源开发的历史性任务提供了宽裕的时空余地。

“页岩革命”引发了全球能源格局大调整。影响所及,远超经济和技术范畴,事关世界各国政治、军事、环境,以至长远发展战略,原先公认的诸多定论,不是要推翻,就要重新审视。

动荡纷乱的中东地区,拥有全球已探明石油可采储量近半,也是最主要的石油出口源,历来属于“必争之地”。一贯力图控制该地区的美国霸权,如今从石油头号买主剧变为出口竞争者,中东石油的主要输出对象正由西方转为东向,美国的中东政策势将出现重大调整。

中东海湾各国、俄罗斯、委内瑞拉等能源生产大国,挟能源自重的国际角逐优势,因此受挫良多,经济版图和地缘政治态势必然为之生变。

至此,作为“命脉之争”的“能源超限战”不会因而消停,反而变得愈加花样翻新,扑朔迷离,甚至更形险恶诡异。能源领域的创新、布局、管理、定价、效益、环保和安全供应等要素,无不关乎现代文明社会发展的可持续性,时刻左右着各国和全球的经济政治大博弈;作为能源过渡期的历史性常态,总是不见硝烟或腥风血雨的“战争”根源。

君不见2014年3月,黑海之滨克里米亚半岛爆发归属危机,能源成了至高无上的制衡手段;“尘埃落定”后,国际油价波谲云诡,“盛宴终结,炼狱重生”,成了全球石油生产或消费国家借力使力,有仇必报,重新洗牌,不惜“杀敌一万,自伤八千”的“超限”战略武器。(参见第七章之三)

我们分析石油期货价格好比“过山车”般飙涨或狂跌的时候,不能单纯着眼于单一品种的市场供求关系,它们所反映的不仅是一般意义上的商品价格,很大程度上是反映背后各方战略争锋的金融产品价格。

当今世界货币霸权---美元所依托,就是石油交易的结算货币地位,亦即所谓 “石油美元”。能源和大宗商品价格不只依从市场规律;美元走势,影响所及,一池春水,风生水起。

“货币-能源-粮食”三大要素,长期受制于超强美国,但控制与反控制的较量消长起伏,从不消停。本轮全球金融危机以来,“一超多强”局面加速形成与发展,全球经济结构发生深刻变化,新兴经济体日益成为拉动世界经济的主要动力,特别是页岩革命后全球能源大格局丕变,“石油美元”的趋于式微,“粮食美元”似将代兴。

中国作为规模最大和发展最快的新兴经济体,已是世界第二大经济体、第一大能源生产国和消费国,发电容量和电力生产都居世界之冠,可再生能源利用规模也列全球第一,但能源资源严重不足,能源结构和利用效率都较落后,能源安全供应已经成为经济发展的“软肋”。

中国是全球最大的煤炭生产国和消费国;“一次能源”的三分之二以上是肮脏低效的煤炭,占了全球煤炭消费量的50%以上,主要用作发电动力煤,造成了严重的空气污染,成为多个地区大面积雾霾的主因。

中国石油可采资源只有全球的1%左右,产量已近极限,远远不敷所需。近年石油进口量呈跳跃式增长,已成为世界最大的石油进口国;2015年对外依存度突破60%,估计2035年可能攀升至80%,远超国际公认警戒线--50%。

中国经济对石油的需求超过了美国或欧洲,近半数石油进口来自中东和北非地区,易受石油市场混乱冲击,难以保障远洋通道安全,脆弱性显而易见。这个困局在其他传统能源如天然气和煤炭上也不同程度地存在。

天然气是能和可再生能源并肩携手,实现能源由高碳向低碳过渡的矿物燃料。“能源过渡期”间天然气应是矿物能源中唯一份额不断扩大的能源,估计到2040年全球“一次能源”中天然气的份额将超越煤炭、几与石油比肩,可称进入一个“天然气时代”。

中国治理雾霾,提高能效,实施煤改气是现实可行的主要对策。

中国天然气工业起步较晚,与世界发达国家或地区相比有很大差距。目前全球天然气占总能源消费近24%,而中国仅占能源消费结构的4%,而且需要依靠大量进口,对外依存度已逾30%。天然气的低普及率意味着未来巨大的增长潜力,同时也凸显了中国天然气行业面临的巨大挑战。

中国矿物燃料资源可采储量远低于国际水平,估计剩余可采年限分别仅为:煤炭30年,原油15年,天然气25年。寻求变革和突破,建立长远的能源保障机制,迫切性非同寻常。

中国页岩油气资源丰沛,页岩气储量世界第一,页岩油储量世界第三,非常规油气潜力之大,令人鼓舞;但受地质条件、水资源以及经济体制因素等限制,开发难度很大,进展缓慢。

世界的能源前景正在面临巨变。中国的权重和作用力不断上升,同时影响力和风险性都在急剧增加。

大变局呼唤大智慧、大战略。

面对全球能源形势巨变,“超限战”风起云涌,如何在紧迫的时间维度内有效推进国家能源行业转型升级,谋划短、中、长期的万全之策,是中国国民经济发展的一个瓶颈问题,也是对中国和平崛起的严峻考验。

2013年9月和10月,中国国家主席习近平出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,得到国际社会高度关注。这个简称为“一带一路”(The Belt and Road)的战略是目前中国最高的国家级顶层战略。“一带一路”上诸多资源大国,可期通过技术、装备出口,工程队伍走出去合作开发能源资源,打通能源通道,扩建能源大市场,在开放的格局中维护能源安全。

“能源造福人类,能源促进和平”不应只是口号而已。既然石油、天然气开源有方,可再生能源开发势头强劲,有何必死认“超限战”为挥之不去的常态?最近中国首倡“全球能源互联网”之议,提出了的科学化全球治理,终结“超限战”,实现“开放共享”高端境界,共谋“环球同此凉热”的大思路。尽管目前还是一个设想,需要国际社会凝聚共识、探索路径、共同推进,然而体现了不可动摇的必然大方向。

有关“能源”的论著本已汗牛充栋,但当今世界能源领域快速出现的新事物、新动向,相当于提出了一系列崭新拷问。鉴于其中复杂性和太多误区,客观上需要从根从头,由繁入简,理顺脉络,为广大有心人提供一种知识性、启迪性、分析性的鼎新参考读物。

中国发展出版社部署推出“货币-粮食-能源”三部“超限战”配套专著,是为聚焦全球热点,顺应时势呼唤之举;对于关注中国崛起前景的业内人士和广大读者,尤有强烈、贴切的现实意义。

本书由庞忠甲执笔撰稿,陈思进主持策划。

感谢戴美新女士为文稿初读校正,惠予鼓励支持。

写作过程中,参考引用了许多来自新闻、文献,以及各大网络资料库的资料和图片;除了文中注出的以外,尚有诸多不及备细列明。我等不敢掠美,谨向所有资料来源的提供者深表谢意。

庞忠甲 陈思进