11月8日下午,国家主席习近平和夫人彭丽媛与来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅一同参观故宫前三殿。

在参观完故宫前三殿后,习近平向特朗普介绍了中国悠久的历史文化。他说,文化没有断过流、始终传承下来的只有中国。我们这些人也延续着黑头发、黄皮肤,我们叫龙的传人。

“龙的传人”这一称呼曾随着一首《龙的传人》被唱遍大江南北,中国人都认同自己是“龙的传人”并以此自豪。其中强烈的文化认同显然并非一首流行歌曲就能做到,而是来源于几千年的文化积累和文化认同。

“我们有5000年成熟的龙文化历史,是有神话传说支撑的。但龙文化的起源,早在8000年前就开始了,和埃及文明是同步的。” 华东师范大学社会发展学院民俗学研究所教授、中华优秀传统文化传承创新研究院执行院长、神话学家田兆元告诉澎湃新闻记者,在距今约8000年的兴隆洼文化遗址中,就出土了龙形玉玦,龙文化的雏形已经产生。中国人作为“龙的传人”的文化起源,并不晚于埃及文明。并且从发端起,不断传承完善,“龙文化从开始一直到今天都是中国形象代表。龙的传人是我们文化自信的一个见证。”

中国龙文化产生最早可上溯到8000年前

兴隆洼文化遗址是一处位于内蒙古及东北地区时代较早、保存较好的新石器时代聚落遗址。其中辽宁阜新查海遗址1994年发掘发现了一条距今8000年的兴隆洼文化石块堆塑龙。这条龙用大小均等的红褐色砾岩摆塑,全长19.7米,龙头部最宽处约2米,呈昂首张口、弯身弓背状。这是目前我国考古发现的最早具有传统龙特征的龙形象。其中发掘的玉玦,也有龙形特征。

兴隆洼文化出土的石块堆塑龙已有龙的特征

兴隆洼文化出土的玉玦

距今6000年左右的红山文化中的龙文化是兴隆洼文化的发展。1971年考古专家在翁牛特旗赛沁塔拉村发现了一件墨绿色C形玉龙,史学界和考古界为之震惊,考古专家称之为“中华第一龙”。此前红山文化考古中,玉龙已在多处发现,但这一件刻画尤为出色,栩栩如生。这条玉龙墨绿色,高26厘米,完整无缺,体蜷曲,呈C字形。吻部前伸,略向上弯曲,嘴紧闭,有对称的双鼻孔,双眼突起呈棱形,有鬣。如今在国家博物馆中还可以看到这件震撼人心的玉龙。

红山文化出土的C形玉龙

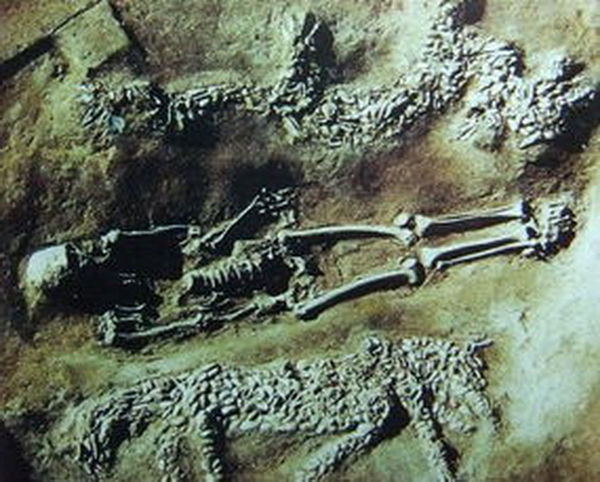

而1987年河南濮阳西水坡遗址出土的蚌塑龙虎图案,则可以作为约6000年前,龙文化进入中原的考古佐证。这一蚌塑龙出土于一座墓葬内,该墓中部有一具成年男性骨架,在人骨架的东西两侧以蚌壳摆塑了龙虎图案。龙虎头北尾南,与人骨架的头脚方向相错。其中蚌壳龙位于人骨架的东侧,长1.78米。龙昂首、曲颈、弓身、前爪扒、后爪蹬,状似腾飞。专家认为,综合分析考证,濮阳西水坡出土的蚌塑龙有着6400年的历史,是截至目前全国考古发现所知,年代最早、形象最为人们所认可、与后代龙的传承脉络最为清晰的远古龙的形象。

濮阳西水坡遗址出土的蚌塑龙。人骨上面的堆塑为龙,下面为虎。

“5000年前,北方龙文化传入东南地区,北方、南方的龙文化开始融合,龙文化在中国有了普遍的认同、巨大的覆盖面。”田兆元介绍,龙文化在距今5000多年左右的上海已经有鲜明的表现,龙凤文化的融合也在南方发生。

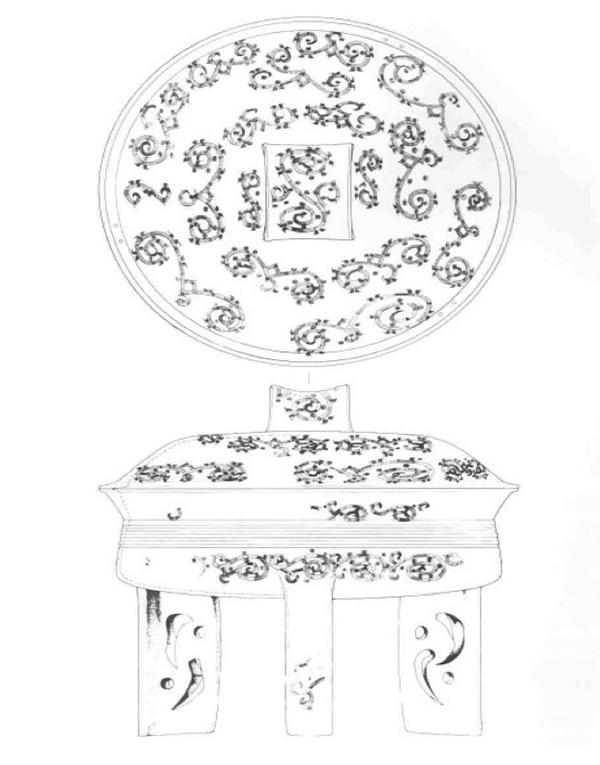

良渚文化是上海乃至长江三角洲地区史前文明的高峰,在青浦福泉山遗址已经发现了两处良渚文化权贵墓地。墓葬出土了大量精美的玉器、象牙器、陶器等,反映了当时上层的生活状况。良渚文化的出土文物中,龙文化形象已经十分精美。如1984年出土的良渚文化蟠螭纹镂空足带盖陶鼎,达到了很高的艺术水准。这件带盖的陶鼎,镂空的足间有龙,而盖上、腰身上的龙纹更加精彩。后来青铜器上的龙纹,可以视为这种陶鼎龙纹的摹本。

此外,交龙纹、蟠龙纹和一头二身、二身一头、S纹等标准龙图案都曾在上海及其周边地区强势存在并流行。龙文化在南方也获得了普遍的认同,开始成为中华民族共同的重要文化象征。

1984年青浦福泉山良渚文化蟠螭纹镂空足带盖陶鼎,镂空的足间有龙

陶鼎盖上、腰身上的龙纹图案

龙文化是整个中华民族的文化

由北向南,龙图腾在中国逐渐传播开来并逐渐完善形象。“龙文化经过夏商周历代,成了共识,既是统治者最高权力的认同,又是国家形象的代表。夏禹、夏启就被认为是龙,后来开始把龙作为王朝代表、作为吉祥符号。”田兆元说。

汉高祖刘邦就曾用“龙的传人”给自己的执政增添合法性,《史记》中这样描绘刘邦的出生传说:“高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙於其上。已而有身,遂产高祖。”

这段话意思是说,刘邦的母亲在大泽岸边休息,梦中与神相遇,刘邦的父亲前去寻找时看到她身上有一条蛟龙,之后刘邦的母亲就有孕生下了刘邦。

到了明清,龙作为帝王的象征进一步发扬壮大。清朝更是把黄龙旗定为国旗,广泛用于对外交流,龙符号作为中华民族的标志进一步被世界所认同。

龙文化的转播也反映了中华民族历史上的民族融合与文化传播。最早提出龙图腾说的是闻一多,他在《伏羲考》中提到,龙这种图腾,“是只存在于图腾中而不存在于生物界中的一种虚拟的生物,因为它是由许多不同的图腾糅合成的一种综合体”,是“蛇图腾兼并与同化了许多弱小单位的结果”。

龙文化也不仅是汉族的文化,还广泛存在于少数民族之间。“龙是中华民族各族人民共同的符号。”华东师范大学访问学者、楚雄师范学院教授、彝族史诗专家陈永香说,“在西南各族人民的史诗与民俗文化中,龙文化都是及其重要的叙事与信仰对象,龙文化把各族人民连在一起。”

----------

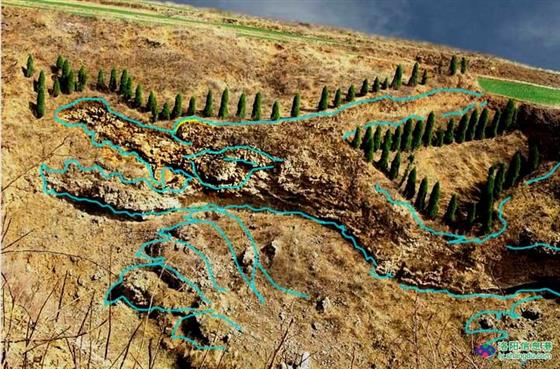

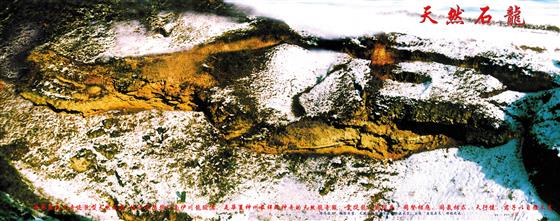

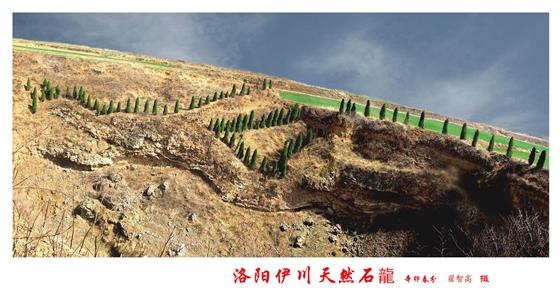

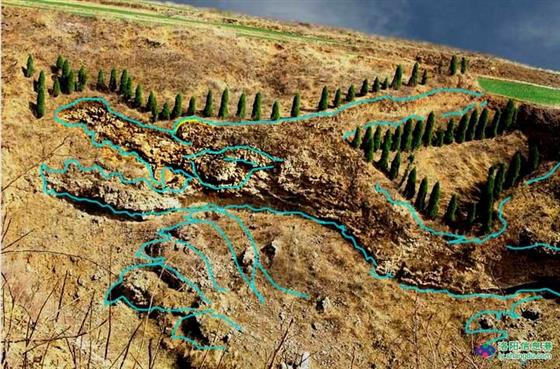

天然石龍已得到有关部门很好的保护,2000年由原洛阳市人大常委会主任、中国古都学会副会长任普恩先生等无偿捐赠栽植的柏树,现在长势旺盛。暂时实施保护没有开发,道路也不通。正在规划中,待修通道路会及时发布。

大莘店在历史上曾游有几位著名的人物载入史册。第一位是少典氏的王妃,名叫安登(又名女登),在上羊(元)龙头沟看到巨大的神龍首,感而孕,生子名“石年”。石年长而有神灵,尝百草、教民种谷,后人称为农业之神,就是今天说的“炎帝神农”。 石年是第一代炎帝神农,“炎黄子孙,龍的传人”根源自此,此事载入《春秋纬 元命苞》和《帝王世纪》。

少典与有蟜氏,是中原地区两个著名的氏族部落。据河洛文化研究院杨作龍先生《炎帝文化发端伊洛论》考证:《帝王世纪》、《外纪》、《通志》、《路史》注引《古今通系》云:八代炎帝为炎帝石年、帝临魁、帝承、帝明、帝直(宜)、帝来(釐)、帝哀(里)、帝榆罔。石年即第一代炎帝,“母有娇氏,为少典妃”。 杨作龙先生亲临伊川平等乡大莘店之龙头沟巨型石龙,感叹说:“在布满植被的上古大地唯有石龙突显,定十分壮观。在盛行感生观念的母系社会,以巨型石龙为感生图腾,正符合炎帝神农诞生的传说,石龙与神农读音很相近,第一代炎帝的活动范围可以坐实在嵩山以南及以西地区。”伊川平等乡大莘店之石龙地区是第一代炎帝神农石年的故里。

第二代炎帝临魁。据《山海经·中次六经》载:“又西十里曰廆山”,廆山,古又称魏山。按古汉语通假规律,廆与傀,傀与槐,傀与块,槐与魁,块与魁,魏与廆,魏与隗俱可通假,所以廆山亦可称魁山,廆山或魁山在今洛阳之宜阳、新安一带。又《山海经?中次三经》云:自青要山“又东十里,曰騩山。”騩与隗亦相通假。郭璞注云:騩,“音巍,一音隗嚣之隗”。山在宜苏之山以西四十里处,亦在新安县境内。本此,则第二代炎帝临魁或块隗即生长活动于这一带。

第三代炎帝曰承,《山海经·中次六经》称:“又西九十里曰常烝之山,无草木,多垩,潐水出焉。”承与烝通,常与尚通,此山亦可称尚承之山,山在今河南省陕县南80里处,在陕县与灵宝之间,此山当即帝承之故里。

第四代神农炎帝曰明,《山海经·中次七经》曰:“又东五十二里,曰放皋之山,明水出焉,南流注于伊水。”皋与昊通,昊与皞通。皞有光明洁白之意,其下有明水,九皋山即放皋山,在今洛阳伊川县葛寨乡。北魏《水经注·伊水》载:明水与康水出狼皋山(九皋山)西北流,二水在烟涧会合,过双溪头、升仙观后注入伊水。该地自古称上皇古地,有上皇古泉,明(鸣)泉。炎帝明在此首创美酒,见于晋代江统《酒诰》:“酒之所兴,肇自上皇,或云仪狄,一曰杜康。”

明万历《直隶汝州全志》记载,“(伊阳)城北五十里杜康汃,俗传杜康造酒于此,弟茅柴传其酿法,有杜水,《水经注》曰康水。说明酿酒鼻祖杜康亦选择这里造杜康酒,康水之命名就是纪念杜康功绩的。其地在伊河东岸,距第一代炎帝神农石年故里约二十多里,炎帝明居此。

第五代炎帝曰直,亦曰宜,《山海经·中次三经》云:自騩山“又东四十里,曰宜苏之山,其上多金玉,其下多蔓居之木,滽滽之水出焉,而北流注于河。”宜与且、且与胥、胥与苏相为通假,宜苏之山既可称宜胥之山,又可称宜宜之山,山在孟津,在第一代炎帝神农石年故里北约一百二十里,当为帝宜的活动故地。

第六代炎帝曰来,亦曰釐。《名疑》卷1:“炎帝釐,一作来”。《山海经·中次四经》载:“中次四经厘山之首,曰鹿蹄之山,其上多玉,其下多金。甘水出下,而北流注于洛,其中多泠石。西五十里,曰扶猪之山,其上多礝石。有兽焉,其状如貉而人目,其名曰{鹿言}。虢水出焉,而北流注于洛. 又西一百二十里,曰釐山,其阳多玉,其阴多蒐。有兽焉,其状如牛。苍身,其音如婴兒,是食人,其名曰犀渠。滽々之水出焉,而南流注于伊水”。

釐与厘同音,釐与来,釐与莱相为通假,清吴任臣注引《名胜志》云:“釐山在嵩县西”,山海经中的厘山,釐山,地在伊川高山乡之西,今名半坡山,均属鹿蹄之山,甘水出其阳,北流经宜阳樊店乡、伊川常川乡注于洛河。虢水,发源于宜阳赵堡乡,向西北流入洛河。滽滽之水,发源于宜阳半坡山,东南流入伊河。厘山之首鹿蹄之山在第一代炎帝神农石年故里之西约二十多公里,炎帝釐(厘、来)居此。山海经记述釐山其阳有兽,其状如牛。苍身,其音如婴兒。与传说第一代炎帝神农“母女登感龙而孕,生神农,人身牛首”相合。

第七代炎帝曰里,亦称哀。《山海经广注》卷18,清吴任臣按曰:“《路史》炎帝来生炎居。”所以炎帝里(哀)又称炎帝居。里、釐与厘同音,说明是第七代炎帝里居于第一代炎帝神农石年故里西不远。

第八代炎帝曰榆罔。据《山海经·海内经》云:“炎居生节并,节并生戏器。”吴任臣注引《通览外纪》曰:“帝里又曰炎居,生节茎,节茎生克及戏。”又据《御批资治通鉴纲目前编》卷首注云:“节茎、克、戏皆不在帝位,克生子榆罔立”。

榆罔为节并之孙,是炎帝居曾孙。“罔与方”亦相通假,所以榆罔的诞生地亦与“方”相关。方,除“方山”之说外,又有“方泽”之说。《唐开元占经》卷118云: “《随巢子》曰:夏后之兴,方泽出马。”《山西通志》亦云:“禹方兴时方泽出马”。方泽在什么地方,方泽即后来鲧氏族的族居地,在《山海经》所载自青要之山南望的墠渚之地,此地为“禹父之所化”,是禹父鲧的族居地。墠渚在新城故城南有莘氏部落(今伊川平等乡),《汉书·古今人表》记:“鲧妻,有莘氏女”。《水经注·伊水》记“南望墠渚,陂方十里,佳绕鱼苇,禹父之所化。昔有莘氏女采桑于伊川,得婴儿于空桑,长而有贤德,即伊尹也。伊水又北过新城县南”。新城故城是崇伯鲧的封地,《淮南子》记载:“鲧作三仞之城,城之始也。”该地区早期是第一代炎帝神农石年故里。

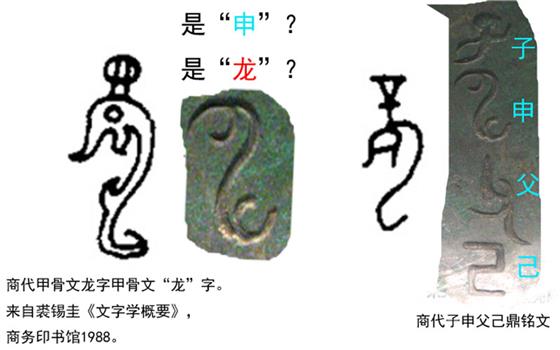

洛阳伊川龍头沟八千年前的石龍,附近出土裴李岗文化器物,红陶三足钵,收割庄稼的锯齿石镰,商代的“子龍父己”鼎