检察官尚且亲情护父母,何况于欢?

今天,2017年5月27日,“辱母杀人案”二审开庭了,当然,结果是什么我们还要坐等二审法院的判决……

应该说,本案依法审理、依法办案并给各方当事人和社会公众一个满意的、公平、正义的交代不但重要,而且很重要;然而,与此相比更重要的是我们的司法审判应该遵从一种什么样的审判理念?我们法院的判决能否经得起历史的检验和推敲?我们法院的判决要给社会和公众提供一种什么样的价值取向支撑和价值引导?……

小时候,老师就教育我们要敢于和坏人坏事作斗争,我想,《刑法》中关于“正当防卫”的规定不仅仅是对“反抗不法侵害行为”的豁免,更是要鼓励、彰显“敢于和坏人坏事作斗争”的这种精神和行为;那么,于欢斗争了,为了他的母亲也为了他自己的人身安全……

但是,有的人,甚至是法律人提出:于欢的母亲涉嫌非法集资,我感觉很遗憾;因为于欢之母即便是个罪大恶极之人,也不能将两个案子相提并论、混淆视听,更不能否认他们母子关系这一客观事实。

在不少微信群中,当提到“辱母杀人案”时,很多人的第一反应就是——无论什么情况下,都应该理智、理性、不能冲动……这种“放之四海而皆准”的说法简直就是“颠扑不破的真理”,我不得不为此点赞、大大滴点赞!而且,有的法律人甚至会设定一个“貌似很专业”的辩论前提——“如果是法律人,请用法律人的思维来考虑问题”。这句话真的“很真理”!的确“放之四海而皆准”!……

然而,这里存在一个问题,我们应该如何设定自己的社会角色与身份?我们思考这些问题,到底应该先把自己设定成是一个人?还是首先在潜意识里暗示并告诫我们自己的职业属性——我是个律师,我是个法官或检察官,简而言之就是说:我们的决断是先考虑我们作为一个人的自然属性——人性?还是我们作为一枚法律人的职业属性?

在理性与亲情、人性和理智只能二选一的情况下,如果你不是个“站着说话不腰疼”的人,如果你不是个“只会说便宜话”或“冷酷加冷血”之人,你,到底“该”如何选择?你又“会”怎样选择?做个涉嫌冒昧一些人的假设:如果你是于欢,你,该怎么办?……

周恩来曾经在回答一个美国来访者的提问时,说自己首先是个中国人,其次才是个共产党人。有鉴于此,个人以为:我们每个人也首先是个人,其次才是个男人或女人,再其次是一个中国人或外国人,再再其次我们或为人子女亦或为人父母,最后,我们才是个律师、法官或检察官……

当然,亲情与人性不是违法犯罪的挡箭牌,不是假借正当防卫实则侵害他人的借口,更不是可以对他人健康或生命可以漠视的人伦理由。但人性必须得到尊重,亲情必须得以彰显!下面,我就讲一个十多年前、本人作为一个辩护律师亲历的故事:一个人性PK职业属性的典型案例,一个包庇父母杀人的前检察官、一个北京某区检察院的前办公室副主任。

这是本人在2000年亲自辩护的一起刑事案件,本人是该起涉嫌故意杀人案中老太太的辩护律师。俗话说:夫妻本是同林鸟,大难来时各自飞;然本案中的、年过六旬的这对老夫妇,面临即将到来的刑事审判和法律的制裁,他们的选择是——争着把责任往自己的身上揽;而曾经是一位公诉人的大儿子,一位时任北京市某区检察院办公室副主任、一位曾经在法庭上备受尊崇眼神关注的公诉人,他的选择是——在亲情的驱使下,事后破坏了犯罪现场以包庇涉嫌故意杀害其亲弟弟的亲生父母……

尽管我是律师,尽管我知道要明辨是非,但人性告诉我,这一切都是“人性使然”。虽然本案已经过去了将近20年,但每当我看到这篇《北京青年报》的报道时,我不得不泪奔。因此,在理性和亲情必须二选一的情况下,我,一枚普通律师,我选择亲情……

原文全文转载如下:

《吸毒者家庭酿悲剧,六旬老夫妇公堂受审》

记者 陶澜

原文刊登于《北京青年报》2001年6月19日(星期二)第19版《情法撞击》栏目

核心提示

6月26日,又一个国际禁毒日临近的时候,发生在一个吸毒者家庭中的悲剧再一次震动了我们:这个家中的父母为让自己的儿子不再吸毒,在他熟睡时将其绑住,醒来后的儿子因抵御不了毒瘾的发作拼命挣脱绳子,而父母则为了不使其陷入更深的泥潭而将绳子拉得更紧。最终,儿子被亲生父母用绳索勒死了。

事后,身为检察官的大儿子破坏了现场,是误杀还是故意杀害?或许这将永远是个谜。父母和兄长最终没有逃脱法律的制裁,但在这起案件中,人们在对这对年迈的老夫妇抱以同情的时候,更多的是痛恨毒品的存在,假如没有毒品,这一切悲剧就不会发生!在与毒品的斗争中,人们付出了沉重的代价,但禁毒之心不渝,禁毒之志不变!

身为法制记者,到法院旁听庭审的经历也不算少了,但不久前去法院旁听检察院起诉一对年过六旬的父母杀害亲生儿子的庭审,却使记者深受触动。这对父母为了管教吸毒的儿子,在争执中想用绳子把他绑起来,让他不能再出去吸毒,结果却使他们的亲生儿子因窒息而死。

至今,那位母亲在庭审最后的陈述仍令人动容,她讲:“看守所同监号的贩毒女孩听我说了自己的案子后,拉着我的手让我打她,她说,李妈妈,你打我吧,我对不起你。可是,我打她又有什么用呢。我因为杀了人,触犯了法律,将要付出沉重的代价,然而,谁又能为我承担些什么呢?!”

■记者手记:老夫妇争着把责任往自己身上揽,律师说会尽力为他们做罪轻辩护。

父母杀害孩子或是孩子杀害父母的案子,近几年来不时见诸报端,已经不新鲜了。这起案子之所以引起记者采访的念头在于:老夫妇为了减轻彼此的罪责,争着把责任往自己身上揽;他们当检察官的大儿子,为了减轻其父母的罪行,知法犯法,案发后破坏了现场。看来,这个案件在情与法之间的撞击程度,的确足够吸引人们的关注。

这次去采访的路上,天气阴沉沉的,坐在车里,听律师讲述他到看守所会见委托人、谈话、取证的过程,看得出律师对老夫妇的境况充满了同情,他表示会尽力为他们做罪轻辩护,让这对老夫妇心里觉得温暖些。然而记者也清楚地知道,法律不会因为同情而改变。无论何人有何原因,一旦触犯了法律,最终的结果只有等待法律的制裁。

路上,律师问记者:“你们采访中如果遇到这种事,会哭吗?”我当时的回答是“不会吧”,如果按以往的经验。的确,现代人的感情已经在钢筋水泥的包围中变得越来越僵硬;都市人的心灵早已被灯红酒绿的世俗化蒙上了一条灰色的毯子;匆匆忙忙的生活脚步,让我们没有时间停下来为什么事感动或是哭泣。人们不再为街头的乞丐而感慨生活的残酷;不再为老人的逝去而感时伤怀;也不再为与朋友的离别而怅然若失。也许生活就是这样,我们不必大惊小怪。

辩护律师也说,有人认为他那个年龄的人(已过不惑)应该不会再哭了。

将要面对的庭审会是怎样的呢?记者只知道,作为一个采访者,我要完成我的工作,我要采访一个能供报纸刊发的事件。这是我旁听这个案子的终极目的。

■记者手记:我看不见他们流泪,只看见白色的手绢在两个人之间传递。

上午9:30,法院第五法庭,法官、两名人民陪审员、书记员、公诉人、两被告的辩护律师一一落座。视线正前方雪白的墙上,是庄严、鲜红的国徽;身旁坐着一同旁听的,是被害人的妻子、岳父及其家人。

法警把这对老夫妇带上法庭时,老母亲一下子扑到了亲家公的身上,失声痛哭。法警严肃地要将她拉开,她的身体虽然被拉开了一段距离,双手却依然紧紧抓着亲家公的肩头。最后,法警连拉带拽地才让她站到法庭中央。坐在记者身边的一位女士小声说:“干嘛不能轻点儿?”记者向她一点头,但又意识到,背对我站着的,不再是单纯意义上的两位老人,而是犯罪嫌疑人,等待他们的可能是法律的审判。

法庭审理开始,公诉人讯问父亲:“你儿子醒了以后和他说了什么没有?”回答:“他看我们拿绳子绑他,问我们干什么。我说,你不能再跑了,得去戒毒。你戒也得戒,不戒也得戒,这个家不是你一个人的家,戒毒不是你个人的事。”再问:“当时你老伴儿在干什么?”沉默、叹息。“我记不清了。”

“你在公安机关和检察机关都有过交待,希望你在法庭上也能如实交待。”法官说。

“我不是回避法庭,也不是蔑视法庭,我愿意交待。”父亲在陈述事实、接受公诉人的讯问时,一直是平静的,可是,停顿间几声重重的叹息却透着一种无奈。记者不知道他是怎么度过一次又一次揭开事实真相的痛苦的。毕竟,杀死的那个人是他的亲生儿子。

相对于父亲而言,母亲显得更脆弱而敏感。开始陈述事实经过时,是将近一分钟的沉默,既而边哭边说:“我的儿子每次回家就大喊大叫,要钱,吓得我们老两口直打哆嗦。他回来我们吃不好,睡不好;他不回来,我们又担心,怕他在外面干出什么违法的事来。我不知道那天的事是怎么发生的,我真的不是这样的母亲,我一辈子连一只小鸡都没有杀过,我能杀我的儿子吗?我,要清楚,我绝对不会干这件事。”

法官认为被告在回避法庭、撒谎,于是更加厉声厉色地讯问:“我知道你乱,你慢慢想。总共两个儿子,一个死了,不管什么原因造成他死了,你能记不住吗?作为母亲来讲这正常吗?大家这么多人都是做母亲的,自己的孩子死了,当时一点情况都记不住,再乱也能记住呀。”

最后,站在法庭上的母亲似乎意识到自己所处的位置,泣不成声地说:“我爱我的儿子、儿媳,我们全家都知道。我也知道我已经越过法律的界限了。我面对不了我的孙子、面对不了我的儿媳,才说两句谎话。请法官原谅,我不是为了别的,说谎也是因为爱我这个家。”身旁坐着的受害人的妻子,早已泪流满面。

老夫妇背对着我,我看不到他们的眼泪,只看见白色的手绢在两个人之间传递。

与哭成一团的场景形成鲜明对比的,是法官、陪审员、公诉人毫无动容的脸。现场的旁听者们似乎屏住了呼吸,大家知道,为了维持法庭纪律,为了维护法律的严肃性,执法者们当然不能流露出或同情或愤怒的任何表情。人们无从知道他们此时此刻最真实的感受,只能猜想,面对这样的场面,他们心里真的无动于衷吗?

法官几次告知被告不要哭了,再哭会影响法庭正在进行的审理。尽管,这两个犯罪嫌疑人不同于其他的杀人犯,他们也是受害者。如果他们的儿子不吸毒,会有这样的悲剧酿成吗?

然而,法律是无情的,法律不会因为个别人、个别情况而改变它的衡量标准。

■记者手记:和他们的大儿子聊起他知法犯法的行为,他说:“我后悔我做的事,但不后悔我的选择。”

法官在宣读被害人的父亲原单位提供的证明材料的那一刻,老人终于忍不住哭了。单位是这样评价他的:“在单位思想进步,工作积极,遵章守纪,团结同志,服从组织分配……”老人那泪水的滑落也许是往事不堪回首?还是悔恨?

最后的陈述中,父亲这样说:“古话有‘虎毒不食子’。老虎再狠毒都不吃自己的儿子,何况人呢?我真要杀他,难道我不知道后果吗?我不知道要开除党籍、开除公职吗?不知道要被判刑吗?一切都无法预知,一切都无法预料,这就是生活!”

这就是生活吗?曾经的共产党员,曾经的国家干部,就这样成为犯罪嫌疑人?这就是生活?!

记者看见,此时现场的许多旁听者,包括我身边的那位女士泪水从眼中奔泻而出,或许他们感到的不是哀伤,而是无奈。记者最终决定放弃面对面对他们进行采访的机会,虽然我很想让人们知道,法律不会因为同情而变得有弹性,法律是不容侵犯的,无论什么人,无论什么原因,跨越法律界限的最终结果,只有接受法律的制裁。但是,对于这对老夫妇来说,这是一件太残忍的事,我不愿再一次揭开他们的伤痛。虽然,有人可能认为我这么做太简单了;有人认为,撕开来给别人看也是为了教育别人。可是,我相信,法律的审判、失去亲人的痛苦,已经足以让他们反思了。我也相信,每一个知道或看到这件事的人,也已经从中悟到些什么。

当天晚上,我见到了这家人的大儿子,和他聊起他知法犯法的行为,他说:“我后悔我做的事,但不后悔我的选择。”不久,他也将站到法庭的中央,陈述事实、接受公诉人的讯问、法庭的调查。曾经的公诉人,会是怎样的感受?他说:“我也不知道。”

在采访中,记者一直避免用犯罪嫌疑人这样的字眼称呼那对老夫妇,在我的潜意识里,总有一种感觉,或许,这个案子由于它的特殊性会出现意外的审判结果?但可能,现实是不容躲避的。

两个月后,律师打电话告诉说:“那个案子判了,因故意杀人,他爸被判有期徒刑5年,他妈被判有期徒刑3年,缓期3年执行,大儿子因犯包庇罪,被判有期徒刑2年,缓刑2年执行。”

记者拿着话筒,想起了老人的那句话:“这就是生活。”

(全文完)

本案老太太的辩护律师邓泽敏坦言:这起刑事案件,一个吸毒者,毁了3个共产党员和2个家庭。本案中,抛开法律和律师的身份不谈,仅就个人情感而言,我还是很佩服这对老夫妇争着把责任往自己身上揽的行为,很佩服那个曾经是检察官身份的大儿子,因为,他们在亲情和人性上对得起自己的良心、对得起父母、对得起养育自己的家庭,尽管他们都触犯了法律。而本案的判决结果谁又能说没有一丝一毫亲情的体现和人性的彰显呢?毕竟法官是人不是神,检察官亦如此……

所以,回到本文原来的话题:法律人面对此情此景,法律人面对于欢案,法律人面对人性和职业属性、亲情和理性的猛烈撞击和无情的、二选一的PK时,到底应该谁战胜谁?我们的言行到底应该服从于亲情还是要受命于理性?……

试想:一个身为北京某区检察院办公室副主任的人、一个曾经的公诉人尚且如此,我们有什么理由强求一个20多岁的傻小子于欢在那种情况下理智、理性且不能冲动呢???

后记:由于当事人家属(指那个检察官身份的大儿子)不愿意公开此案,故《北京青年报》报道此案时,没有法院、检察院的名称,没有当事人的姓名,更没有律师的姓名。本文发表后,《中央电视台》“今日说法”栏目意欲采访制作一期电视节目,但当事人家属未应允……

作者:金航母——北京市瑞中律师事务所

邓泽敏(字:钧升)律师

2017年5月27日

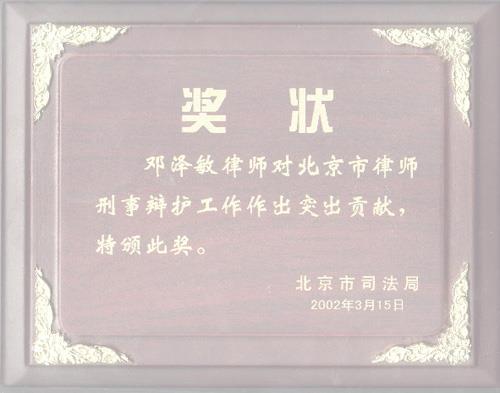

获得此项表彰的,北京市仅有18名律师

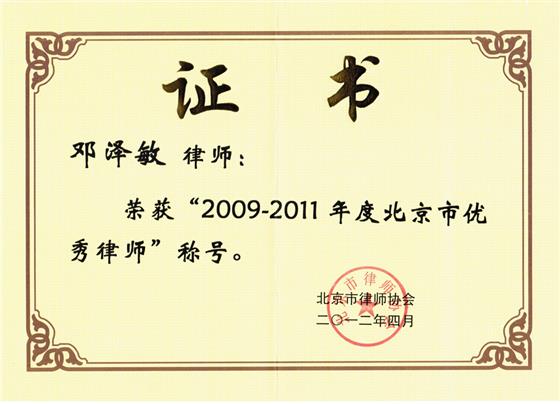

获得此项殊荣的,北京市仅有20名律师

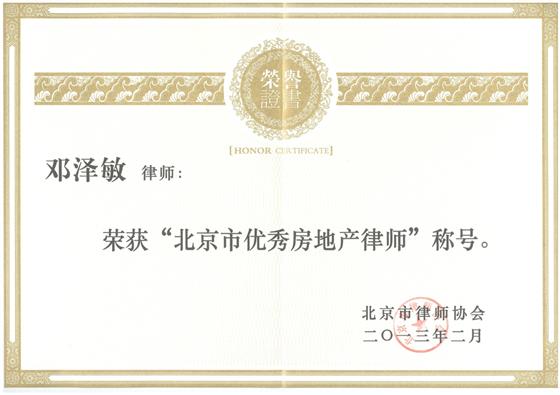

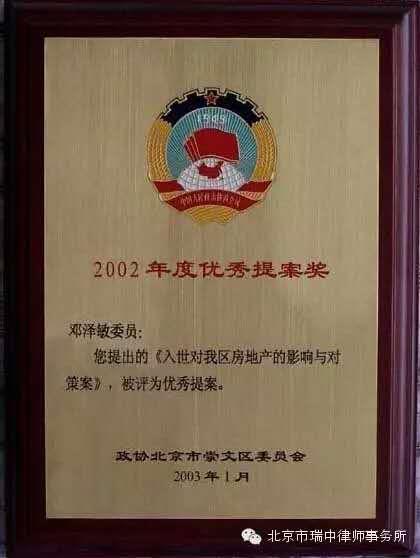

担任区政协常委期间的“参政议政”表彰

被表彰为“北京市律师行业奥运工作突出贡献奖”

2008年,受“北京市零八二办”及“北京市律师协会”的委托,编纂《外国运动员及外国观众在京法律指南》,简要介绍中国各方面的法律、法规,为外国运动员及外国观众来华参加奥运会给予法律提示。为此,邓泽敏律师被北京市律师协会表彰为“北京市律师行业奥运工作突出贡献奖”,荣获此项表彰的,北京市仅有27名律师。

欲图一统山河业,先觅麒麟阁上人!

金航母——北京市瑞中律师事务所长期招贤纳士,欢迎社会各界朋友为我们举贤荐才!

微信:13901011630

公益咨询:010-51286947、18601948793

http://www.golden-cvn.com

欢迎关注“法智论语”、“境外投资指南”