龙砂医学流派概述及主要学术特色

顾植山 陶国水 陆曙 陆睿沁

(1.国家中医药管理局龙砂医学流派传承工作室,江阴,214400;2.无锡市龙砂医学流派研究所,无锡,214071;3.南京中医药大学无锡附属医院,无锡,214071)

1龙砂医学流派概述

江阴襟带三吴,历史文化底蕴悠久,钟灵毓秀,人才荟萃。宋末元初的江阴大学者陆文圭集两宋学术之大成,被学界推崇为“东南宗师”。陆氏通经史百家及天文、地理、律历、医药、算数等学,宋亡以后,在江阴城东龙山脚下的华墅(今称‘华士’)镇专心致力于包括中医学在内的文化教育事业达50余年,培养了大批文化及医学人才(仅华士一镇,南宋至清末,能查考到的进士即有50人之多),为龙砂文化区的形成发展和龙砂医学的产生起到了重要的奠基作用。

太极河洛思想和五运六气为宋代两大显学,张仲景的伤寒学也于北宋时期成为医家经典。宋代的这些学术特色经过作为东南宗师的陆文圭的传承阐扬,深刻影响了龙砂地区的医家,形成龙砂医学流派学术思想的核心。

陆文圭之后,龙砂地区名医辈出,如元代晚期出了名医吕逸人,明代嘉靖年间有名医吕夔与其孙吕应钟、吕应阳“一门三御医”等。至清代形成了以华士为中心和源头并不断向周边扩大,乃至影响全国的“龙砂医学”流派名医群体。

清·嘉庆元年(1796年)著名学者孔广居在《天叙姜公传》[1]中描述:“华墅在邑东五十里,龙、砂两山屏障于后,泰清一水襟带于前,其山川之秀,代产良医,迄今大江南北延医者,都于华墅。”

华士医家群体中,以姜氏世医最为著名。从二世姜礼、三世姜学山、四世姜健到五世姜大镛,一百余年间,“名噪大江南北,数百里间求治者踵相接。”孔广居《天叙姜公传》:龙砂医家“独推姜氏,盖自公一人开之也”;晚清名医瞿简庄(承淡安的老师)云:“天叙先生之医学弘博,有非时下所能望其项背者。”四世姜健(字体乾)临床善用陈无择“三因司天方”,成为流派绝技。姜健之侄姜大镛,医文诗书俱佳,著有《龙砂医案》1卷传世。

清代中期龙砂医学之名已盛传苏州。光绪年间苏州名医姜成之就手头所集戚云门、王钟岳、贡一帆、孙御千、戚金泉、叶德培、姜学山、姜恒斋以及姜宇瞻等9位龙砂医家的142例医案,编为一帙,署名《龙砂八家医案》。

清代中晚期至民国时期,这块名医辈出的土地,孕育了吴士瑛、吴达、薛福辰、柳宝诒、张洵佳、张聿青、高思敬、曹颖甫、朱少鸿、承淡安等医学大家。

就江阴本地而言,陆文圭、吕夔(吕氏世医)、姜礼(姜氏世医)、吴达、柳宝诒、曹家达、薛文元、朱少鸿(朱氏“一门三杰”)、 承淡安和章巨膺,堪称“龙砂医学流派名医十家”。[2]

综上所述,龙砂医学流派是以江阴龙山、砂山地区为源头,由元代著名学者陆文圭奠定文化基础,经明、清两代医家的积累,不断向周边地区发展而形成的在苏南地区有较大影响的学术流派。该医学流派延绵数百年,医家众多,虽学术风格不尽一致,但重视和善于运用《黄帝内经》的运气学说,重视《伤寒》经方,依据《内经》《伤寒》去研究和阐发温病的病机治则,是该医学流派多数医家的共同特色。[3]

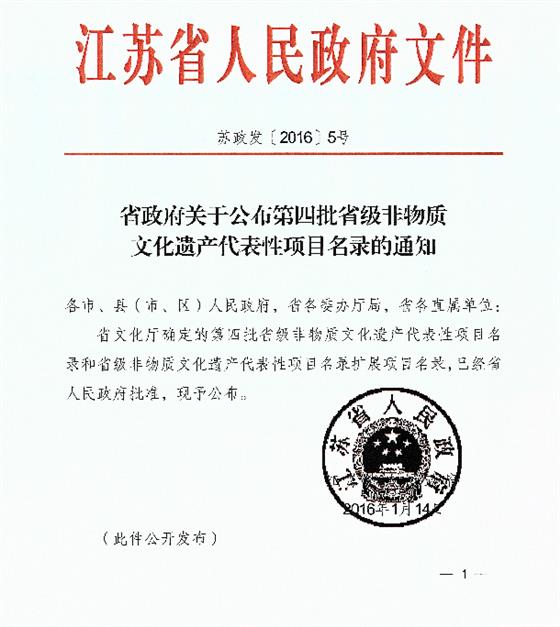

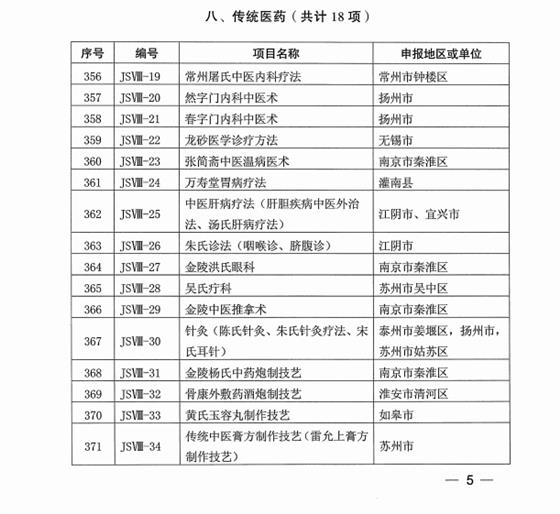

2012年春,龙砂医学流派传承工作室被国家中医药管理局作为中医学术流派传承工作室(基地)建设项目的试点单位率先启动,随后又被确立为全国首批64家中医学术流派传承工作室建设单位之一。2013年由无锡市中医医院牵头组织,并报经无锡市机构编制委员会批准成立了“无锡市龙砂医学流派研究所”(锡编办【2013】15号)。2016年1月14日,江苏省人民政府发布“省政府关于公布第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录的通知”(苏政发〔2016〕5号),“龙砂医学诊疗方法(JSⅧ-22)”(传统医药类)名列其中。

2.龙砂医学流派主要学术特色

我们经过挖掘整理提炼出龙砂医学流派三大主要学术特色:一、重视《黄帝内经》五运六气理论的临床运用;二、重视《伤寒》经方,运用《伤寒》六经理论和结合辨体质指导经方应用;三、基于肾命理论运用膏方养生治未病。

2.1重视《黄帝内经》五运六气理论的临床运用

重视五运六气是龙砂医学流派的一大特色,历代龙砂名医对“五运六气”理论的研究和应用著述颇丰,如明代吕夔的《运气发挥》,清代缪问注姜健所传《三因司天方》,王旭高著《运气证治歌诀》,吴达《医学求是》有“运气应病说”专论,薛福辰著《素问运气图说》,高思敬在《高憩云外科全书十种》中著有《运气指掌》一书等。而且,龙砂医家尤为重视运气学说在临床的应用,善用“三因司天方”治疗内伤外感的各种疾病是龙砂医家的独门绝技,姜氏世医第四代姜健(字体乾)是杰出代表。

据与姜健同时稍晚的名医缪问(1737-1803)记载:“吾邑姜体乾先生治病神效,读其方必多至二十余品,心窃非之。然人所不能措手者,投剂辄效,殊难窥其底蕴也。后登堂造请,乃出宋板陈无择《三因司天方》以示,余始知先生之用药,无问内外气血,每于司天方中或采取数味、或竟用全方,然后杂以六经补泻之品。故其方似庞杂而治病实有奇功”[4]。

又文献记载:“体乾游苏适居天士(叶天士)同时比邻,凡有就叶诊弃之者辄为之治。一日见坠泪咨嗟者曰:‘势将奈何?’急询其故,知天士断其木叶落时定难飞渡。体乾即为之诊曰:‘病固急矣,勉为处方。’不特璧其诊资,并助以药资,嘱服十剂,果验。天士闻而骇曰:‘是谁能挽回斡旋与?’因知我华士有姜体乾公之医道。天士先生特来华士谒姜公,并谦曰:‘昔日有眼不识泰山,今特来请出山。’体乾下塌曰:‘余处穷乡,贫病者多,不能出’,乃款留而去。”[5]

缪问从姜健处获《三因司天方》后详加注释;咸同间无锡名医王旭高则将姜健所传《三因司天方》编成《运气证治歌诀》传世。

在《龙砂八家医案》中,留下了多位医家应用三因司天方的宝贵医案。

缪问晚年移居苏州,所注《三因司天方》被苏州名医陆九芝全文收入《世补斋医书》,并给予了很高评价。 “龙砂医学”在苏州有盛名(才可能有苏州医家集编《龙砂八家医案》之举),与姜、缪两氏有很大关系。

有些医家虽无运气专著,但在其它论著中也常可看到运气思想的身影:如柳宝诒、薛福辰等据运气原理对伏邪理论的阐发;曹颖甫在晚年所作《经方实验录》序言中专门讲述了他十六岁时亲见龙砂名医赵云泉用运气理论治愈其父严重腹泻几死的经历,其注释《伤寒论》时专取精于运气学说的名家张志聪和黄元御之说;承淡安写了《子午流注针法》(子午流注为五运六气应用于针灸方面的一种学说),又让其女承为奋翻译了日本医家冈本为竹用日语所作的《 运气论奥谚解》;章巨膺1960年发表《宋以来医学流派和五运六气之关系》[6]一文,用五运六气观点解释了各家学说的产生;出生在龙砂文化区的无锡名医邹云翔强调“不讲五运六气学说,就是不了解祖国医学”等等,说明五运六气思想的影响在龙砂医家中非常普遍。

龙砂医家重视五运六气的流派特色,在当代医家中也很突出。国医大师夏桂成教授为现代龙砂医家的杰出代表,夏老注重五运六气理论在妇科临床的运用,认为“作为中医师中的一员,应遵从古训,学习和掌握运气学说,推导病变,预测疾病,论治未病。”[7]龙砂医学流派传承工作室代表性传承人顾植山教授为龙砂医家柳宝诒四传弟子,对运气学说多有默运,深入阐发了运气学说中三阴三阳和“三年化疫”等重要理论,在国家科技重大专项疫病预测预警课题方面的研究成绩卓著,引起了学界对中医运气学说的重视,成为全国五运六气研究方面的领军人物。

2.2重视《伤寒》经方,运用《伤寒》六经理论和结合辨体质指导经方应用。

龙砂医家柳宝诒、章巨膺等强调用伤寒六经理论辨治各种外感病,他们据《黄帝内经》释《伤寒》,用《伤寒》六经看温病,与叶天士、吴鞠通等创立的以卫气营血和三焦辨证理论为主要特色的温病学说形成不同流派。

现代传承人黄煌教授秉承龙砂前辈多用经方和重视辨体的特色,善于通过辨体质与辨证相结合,从而形成别具特色的“黄煌经方”。

现代传承人顾植山运用三阴三阳“开阖枢”及“六经欲解时”理论指导六经辨证和经方运用,扩大了经方应用范围,别开生面。

2.3基于肾命理论运用膏方养生治未病

民间服用膏滋进补的民俗范围主要是江南苏锡常沪和浙北地区,环太湖的龙砂文化区是膏方民俗的中心,龙砂医学流派擅用膏滋方养生治未病,在江南地区倡议和推动了膏滋方民俗。

龙砂膏方强调顺应冬至一阳生的气化特点遣方用药并讲究从冬至开始服用,体现了膏滋方的原创思维。龙砂医学流派的现代传承人较好地继承了龙砂膏方的学术宗旨,依据肾命理论结合冬藏精思想运用膏滋方养生调理治未病,并在膏滋药的制作方面保持了传统制法的精良技艺,传承柳宝诒的“致和堂膏滋药制作技艺”被列入国家第三批非物质文化遗产名录。

3.龙砂医学流派对近代中医教育的贡献

龙砂医家重视传承教育。在学校教育之前,柳宝诒、高思敬、朱少鸿等都广收门徒,仅柳宝诒就弟子逾百,其中如薛文元、邓养初、金石如等,俱成为医学名家。

上海中医专门学校、中国医学院和新中国医学院是解放前上海办学时间最长,影响最大的三家中医学校,主持教务的都主要是龙砂医家:上海中医专门学校—曹颖甫,中国医学院—薛文元、郭柏良,新中国医学院—章巨膺。

曹颖甫(1868~1937),名家达,与柳宝诒同为龙砂地区周庄镇人。曹氏早年攻举子业,1904年清政府罢科举后,曹氏弃文从医,1919年正式改行到上海悬壶应诊。

曹颖甫曾长期在丁甘仁创办的上海中医专门学校任教,并曾担任过教务长,教过的学生有秦伯未、章次公、陈存仁、严苍山、许半龙、程门雪、王一仁、张赞臣、王慎轩、丁济华、黄文东等,后均成为中医名家。

薛文元(1867~1937),名蕃,柳宝诒嫡传弟子,医名望重于上海,是上海市国医公会和全国医药团体总联合会的发起创办人之—,沪埠名医丁甘仁、夏应堂等,无不以兄礼尊之。1931年冬,上海中国医学院创办未久,濒临倒闭,薛文元受上海国医公会委派出任院长,挽狂澜于既倒,励精图治,使中国医学院出现空前的安定和兴旺,办学规模和社会地位、师资力量等都超过当时国内其它中医学校,因而被誉为“国医最高学府”。

1936年9月薛文元辞职后,由也是江阴籍名医,时任副院长的郭柏良继任院长至1940年1月。薛文元的入室弟子盛心如也长期在中国医学院任教,并担任过事务主任、训育主任等职。

在薛文元、郭柏良任院长期间,中国医学院培养的学生成为著名医家的有朱良春、颜德馨、梁乃津、何志雄、陆芷青、董漱六、江育仁、程士德、蔡小荪、谷振声、庞泮池等。

柳宝诒的再传弟子章巨膺,1929年与徐衡之、陆渊雷等共同筹建上海国医学院;1933年襄助恽铁樵举办中医函授事务所,主持教务,并主编《铁樵医学月刊》,恽去世后,乃独任其事;1936年任教于上海中国医学院、上海新中国医学院,并受聘新中国医学院教务长;建国后任上海第一中医进修班副主任;1956年与程门雪等受命筹建上海中医学院,任教务长。章巨膺一生从事中医教育事业,主要弟子有何任、王玉润、周仲瑛、钱伯文、凌耀星等。

建国后承淡安创办的江苏中医进修学校,更是为全国中医院校培养和输送了大批师资人才,被誉为中医界的“黄埔军校”。

承淡安 (1899~1957),龙砂华士镇人,我国近现代著名的针灸学家、中医教育家,中国科学院学部委员。承氏为龙砂世医,承淡安少从父学,后从同邑名医瞿简庄习内科,通内、外、儿各科,尤以针灸见长。承淡安为推广针灸事业,1928年始在苏州、无锡等地开办针灸教育研究机构,抗战期间到四川仍坚持办学,20年间培养学生逾万,遍布海内外。弟子赵尔康、邱茂良、谢锡亮、陈应龙、曾天治、陆善仲、孔昭遐、留章杰等均为针灸名家。1954年出任江苏省中医进修学校(南京中医药大学前身)校长,该校师资班为全国各中医院校输送了大批优秀师资,被誉为中医界的“黄埔军校”,单被选派去北京的就有董建华、程莘农、王玉川、王绵之、颜正华、印会河、程士德、刘弼臣、杨甲三、孔光一等,为北京中医学院的创办和发展起到了重要作用。国医大师周仲瑛、张灿玾、班秀文等也都毕业于该校办的师资班。

曹颖甫、薛文元、承淡安、郭柏良、章巨膺五位中医教育家对近现代中医教育的贡献巨大,影响深远。首批30位国医大师中,有11位与上述龙砂医学教育家有直接师承关系。

已故国医大师朱良春2011年在江阴召开的“中医五运六气理论及疫病预测培训班暨学术交流会”上说:“江阴在清代的中前期就形成了一个龙砂医家流派,……民国时期,更是名家辈出,比如曹颖甫先生、薛文元先生、朱少鸿先生、承淡安先生、章巨膺先生这些都是名家。曹颖甫先生和丁甘仁先生办中医教育,在上海办了一个中医专科学校,他当过教务长,他是我的老师章次公先生的老师,也就是我的太老师。薛文元先生是上海中国医学院的院长,也是我的老师。朱少鸿先生是江阴人,在上海行医,名扬四海,是一位大家。承淡安先生是搞针灸的,在近代来说是针灸大师,他是一个才华横溢的人,中科院的学部委员,那时没有院士。章巨膺先生也是中国医学院的教师。这许多名家,既是临床家又是教育家,他们培养的大批的中医人才,为振兴中医做出了巨大的贡献。”

4.龙砂医学流派的传承推广和创新发展

2012年国家龙砂医学流派传承工作室建设项目启动以来,龙砂医学流派在学术提炼、人才培养和传承推广等方面都得到了较快发展,在全国中医界的影响也越来越大。

学术提炼方面:

流派代表性传承人顾植山教授对流派重视五运六气的特色进行了深层次的发掘提炼和创新发挥,例如:用五运六气的六气开阖枢思想阐发了《伤寒论》中六经欲解时,激活了六经欲解时理论在临床的应用,尤以辨厥阴病欲解时用乌梅丸的独到经验,收到了极好的临床疗效,在全国中医界引起了强烈反响;近年来众多龙砂传承人对“三因司天方”临床应用的示范效应,已引起《中国中医药报》的热议;通过辨五运六气病机活用经典名方,深化了传统方剂的组方内涵,如对《伤寒论》的“柴桂干姜汤”、《金匮》中的“薯蓣丸”“温经汤”、李东垣的“清暑益气汤”、王清任的“血府逐瘀汤”等等,均扩大了方药的临床应用范围。

代表性传承人黄煌教授在龙砂医家重视经方和重视辨体的基础上,从方证、药证、方人、药人角度来总结临床应用经方的经验,从而形成的“黄煌经方”风行海内外,并成为国家中医药管理局推荐的基层中医药适宜技术。

工作室对龙砂膏滋方的原创思维和基本理论进行了挖掘整理,为江南的膏滋民俗正本清源,先后发表了《膏滋方理论考源》、《龙砂膏滋说源》等重要文章,填补了膏方理论的空白。充分体现养生治未病特色的龙砂膏方已在全国多个省市推广应用。

传承推广方面:

龙砂医学流派传承工作室着力于后继人才的培养,由于龙砂医学流派的学术特色鲜明,临床疗效突出,工作室代表性传承人对后备传承弟子倾心相授,使许多弟子业务水平快速提高,门诊人数大幅上升,全国各地慕名前来拜师者络绎不绝,四年来已接受15个省市近200名中医骨干的拜师申请,其中高级职称者占75%,许多是各地的省、市级名医,博士生导师及国家第2、3批优才等,形成了一支高素质的后备传承人队伍。

传承工作室先后与广东省中医院,山东省临沂市人民医院,无锡市中医医院,江阴市中医院,山东省烟台毓璜顶医院、青岛海慈医疗集团、曲阜市中医院、淄博市张店区中医院、泰安市中医院,黑龙江中医药大学第二附属医院等10家单位订立了合作共建协议,在这些单位建立了二级推广工作站和龙砂医学特色诊疗门诊,很大程度上影响了各合作共建单位的学术氛围。在山东,推广龙砂医学流派五运六气学术特色已成为该省的一项重点项目,龙砂医学流派的学术经验和特色技术快速传播,掀起了全省中西医学习应用龙砂医学五运六气理论的热潮。

2012年,工作室推动成立了中华中医药学会五运六气研究专家协作组,龙砂医学流派代表性传承人顾植山教授任协作组组长。

2014年在中国中医药报开设了反映龙砂医学流派临床特色的“五运六气临床应用”专栏,至今已发表专题文章42篇,促进了中医学术的繁荣发展。

传承工作室与中华中医药学会国际部、中医药信息学会海峡两岸中医药交流与合作分会、中国民族医药学会国际交流与合作分会等合作,自2012年始每年举办一次 “龙砂医学国际论坛会”,至今已成功举办了五届。代表性传承人黄煌教授先后去加拿大、美国、澳大利亚、葡萄牙、德国、马来西亚、新加坡等国讲学,开展经方学术交流活动。2014年应台湾慈济大学、台湾慈济医院和台湾长庚大学专门邀请,顾植山教授率龙砂医学流派9人学术交流团赴台湾进行了为期7天的学术交流活动。龙砂医学的国际影响正在快速向海外扩展。

参考文献:

1. 清·孔广居.天叙姜公传[A],见:姜天叙.风劳臌膈四大证治[M].南京:江苏人民出版社出版,1957,5

2. 陆睿沁,范莉峰,陆阶阳等.龙砂医学流派名医十家简介[J].中医药文化杂志,2014,(6)41-45.

3. 顾植山,吴厚新.江南杏林一奇葩——龙砂医学概说[J].中医药文化杂志,2012,(4):22-26.

4. 缪问,三因司天方·自序[A].见:陈无择医学全书[M].北京:中国中医药出版社,2005:227

5. 风劳臌膈四大证治·瞿简庄序[A] .南京:江苏人民出版社出版,1957

6. 章巨膺.宋以来医学流派和五运六气之关系[J].广东中医1960,[11]:534-539

7.夏桂成.略论运气学说基本精神及与妇科学的关系[J].南京中医药大学学报(自然科学版).2013,19(1):8-10.