烟雨草堂思杜甫

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

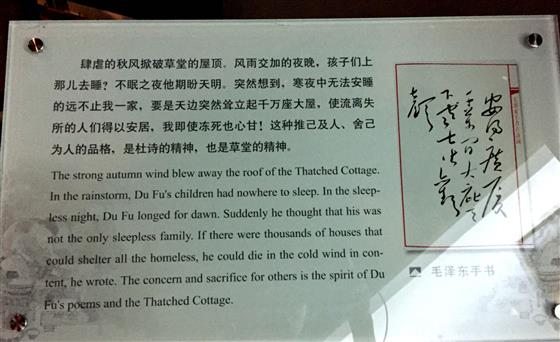

2017年9月15日,绵绵秋雨中,参加著名画家杨志立墨竹画展开幕式暨《湖州竹派·杨志立墨竹》图书首发式,顺便参访杜甫草堂,每一次到草堂,看到简朴而自然的茅屋,都有不同的感悟,破旧的茅屋,到了秋风暴雨之中,杜甫的茅屋破败,饥儿老妻,彻夜难眠,他写了《茅屋为秋风所破歌》。面对苦难的处境,杜甫希望“天下寒士”都免受其苦,表达出忧国忧民、宁苦己以利人的高尚情怀及精神境界,令人感动!

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

杜甫草堂茅屋故居 蔡律摄

“田舍清江曲,柴门古道旁”,这是杜甫写在《田舍》的诗句,是他为自己在成都流寓的居所茅屋的写照,即便是在如此无助的处境下,杜甫心中所想的,不只是一己之安乐,而是天下苍生的共同命运。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,最为著名的诗句为:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。” 而《登高》中的:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”更是千古绝唱。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

冯至:“人们提到杜甫时,尽可以忽略了他的生地和死地,却总忘不了成都的草堂。”

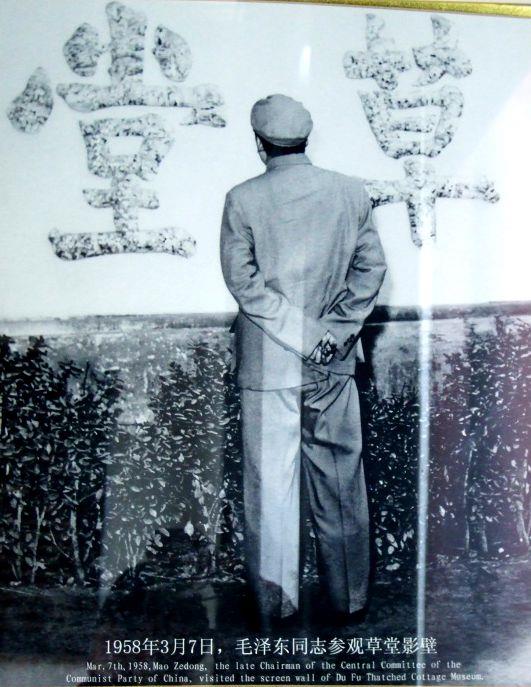

毛泽东同志在成都参观草堂(资料图)

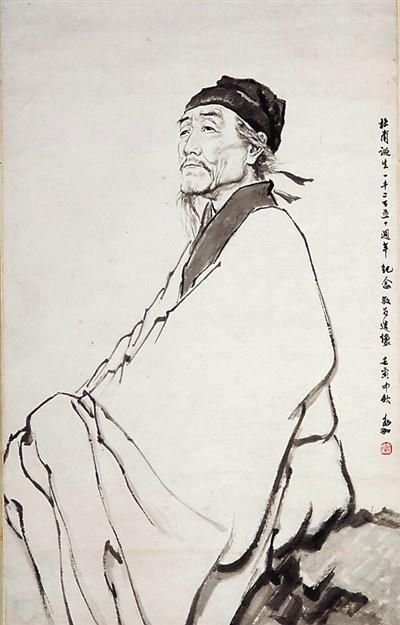

蒋兆和作杜甫像图轴(现藏于成都杜甫草堂博物馆)

史料载,公元765年,杜甫离去后,草堂渐渐荒芜。唐太和元年(公元827年)进士、成都人雍陶所作《经杜甫旧宅》一诗中描述了他所目睹的草堂:“万古只应留旧宅,千金无复换新诗。沙崩水槛鸥飞尽,树压村桥马过迟。”景象一派荒凉。到唐末,诗人韦庄沿浣花溪畔寻得柱砥犹存的草堂遗址,为纪念杜甫重建了一间茅屋。成都杜甫草堂遗址由此得以被确认。现代诗人、学者冯至先生在《杜甫传》中所说:“人们提到杜甫时,尽可以忽略了他的生地和死地,却总忘不了成都的草堂。”

朱德同志撰写的对联:“草堂留后世,诗圣著千秋”。蔡律摄

陈毅同志集杜句联:“新松恨不高千尺;恶竹应须斩万竿。”蔡律摄

诗史堂堂内东侧有陈毅同志的集杜句联:“新松恨不高千尺;恶竹应须斩万竿。”该联表达了陈毅同志刚直不阿、嫉恶如仇的性格。朱德同志撰写的对联:“草堂留后世,诗圣著千秋”。这副对联道出了杜甫和他的故居草堂在人们心目中崇高而不朽的地位,联文对诗圣杜甫的崇敬以及对草堂胜迹的热爱与关心之情溢于言表。诗史堂内还悬挂有现代著名史学家、文学家、诗人及书法家郭沫若撰写的对联:“世上疮疾诗中圣哲,民间疾苦笔底波澜”,此联高度概括了杜诗忧国忧民的高尚情操,内容深刻,上联高度赞扬杜甫在中国诗歌史上的崇高地位,下联则高度评价杜诗的辉煌成就。邓小平同志先后五次参观草堂, 1986年,春节期间邓小平同志第五次参观草堂时说:“到成都不来草堂,就等于没到成都”。

杜甫草堂茅屋故居古树 蔡律摄

当年杜甫的茅屋前,有一条两旁栽满花木的小径,他在诗中曾写到:“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”。“花径”是连接杜甫草堂纪念建筑群与原草堂寺的一条红墙夹道。在它的东端有“草堂”的影壁,以青花瓷片镶嵌而成,曾数度毁坏又经修复。今天的花径,是连接杜甫草堂纪念建筑群与原草堂寺的一条红墙夹道小径,花径尽头是“草堂影壁”,有用青花碎瓷镶嵌的“草堂”二字,清光绪三十四年(公元1908年),四川劝业道道尹周善培曾在草堂寺通向草堂的内墙上大书“草堂”,以碎瓷砌就,曾数度毁损又几经修复。今天花径照壁所嵌“草堂”二字是他的弟弟周竺君所书。当年毛主席视察草堂时,曾对着这两个字久久凝视。

杜甫与李白 蔡律摄

杜甫:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。” 蔡律摄

如今墙壁悬挂的一幅毛泽东面对“草堂”影壁、背对着摄影镜头的照片引人注目。史料载,1958年3月7日,毛泽东在参加成都会议的闲暇时间,参观了杜甫草堂。他游览了草堂的各主要景点,观赏了陈列的杜集版本等文物和楹联。毛泽东对草堂的一副对联停留时间比较久,那是清代学者顾复初撰写的:“异代不同时,问如此江山龙蜷虎卧几诗客;先生亦流寓,有长留天地月白风清一草堂。”同为诗人,就兴趣而言,毛泽东更喜欢李白的浪漫,而远杜甫的现实感,他后来评价杜甫的诗是“政治诗”。然而在成都会议期间,毛泽东还是借阅了十多部馆藏杜集。

杜甫草堂茅屋故居翠竹 蔡律摄

杜甫草堂秋荷 蔡律摄

杜甫草堂游览图

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。古人的精神生活自由旷达,不因富贵移,不因贫贱损,不因苦难放弃了对这种高洁精神生活的追求,烟雨草堂思杜甫,我在想,人活着,除了物质生活以外,依然需要精神追求,依然需要信仰支撑,依然需要文化滋润。

蔡律 2017年9月