07章 信息与响应:让哲学走进微观世界!(选段)

应该说,“信息与响应”一对哲学概念相比“原因与结果”的内涵更广更深。它一旦被人们具体识别和发现其有对应物指向的利用价值,其介质运动环节的可操作科技手段就凸显示出来。它不像原因和结果还处在阶段性的总结和判断上,还未定能够在知道现有的原因与结果之后,都能变成操作性很强的科学技术手段。

辩证唯物论很早就认识到世间一切事物的普遍联系性。前苏联伟大思想家列宁就阐述过:各种物质之间的相互联系是由“中介”物质把无数事物构成的有机整体,事物之间相互凭借,相互联系,相互转化,因此,“一切都是互为中介……连成一体,通过转化而互相联系的。”(注:《列宁全集》38卷105页)字字句句认真读来你不感觉超凡睿智和精彩?想想前数章本书阐述是否列宁思想?

列宁的真知灼见,曾经被西方知识界长期忽视和轻视。分析原因有二:一则由于对应链接条件定律在19世纪无条件来证实;二则是人工信息方式参与物质之间的中介手段尚未被普及。

在列宁所处的科学技术时代,许多介质运动环节因不能实现对应转换,难免使人们可直接看到的某些具体事物之间确实不存在中介环节。比如两个身处异地的人用手机通过微波传递声音,在100多年前绝无可能。因而,介质运动作为信息存在方式不被当时多数人认识实属必然。如今把“信息与响应”引入哲学领域,则明显看到列宁的“事物普遍联系说”有了微观领域更扎实的哲理基础。

现在综合前一章把“信息与响应”的关系总结一下。对低级介质运动作用于应受物体来说,受体的直接反弹力掩盖了它所应受的介质响应环节,但是,没有对信息的响应决不会同时出现反弹式反馈;对外界信息作用于人体来说,没有响应不会有记忆存储、记忆激活、信息加工和信息反馈。响应,为介质到达而响应;介质传递为有响应才变成名副其实的信息;没有响应就没有信息,更没有作用力方向被改变的反馈;同样,没有任何信息,响应无从谈起。

信息对响应,要求响应必须有能够感应、能够应受它的对应链接条件;响应对信息,要求信息必须提供适合“响应物”的对应链接条件。它们相互对对方提出了客观的配偶条件,在没有统一条件时则是一对冤家,是两个“陌路人”,比肩擦过无缘分,甚至老死不相往来,而一旦构成“知音”条件便情投意合地拥抱起来!

处在当今信息化时代,我们应该感谢那些伟大的自然科学家!正是他们,充分利用了信息与响应方法,积极寻找两种物质间可能存在的种种“成婚”条件,并把其婚配条件提炼出来顺势而为对应链接,才导演出了当今时代如此波澜壮阔的信息化浪潮!

信息与响应作为辩证唯物论新范畴,其与其他哲学范畴在区隔上主要把握:对应信息的“响应”和对应响应的“信息”,均不表示作用力方向之变化,只表示对应方向的联系。即面对可感应、可应受、可参与、可容纳的传递与刺激;反过来,面对传递与刺激的感应、吸收、容纳和转换。这两者是相互依赖的对应关系,是介质运动环节实现新的链接、推动下一个介质运动环节链接响应、形成且促成最终反馈结果之前必须具备的一个一个完整的中间环节。

(

(

(

我们注意到:如今中国尚在继续使用的普通高等教育哲学教材里,“偶然性和必然性”哲学范畴仍然是有分量的一章。但是本书要提前告知学界:信息与响应新范畴是“偶然性与必然性”之哲学范畴的“癌细胞”。请读者看看哲学教科书中的这段话——

“种瓜得瓜,种豆得豆,四季更替……就是必然性”。“同必然性相反,偶然性是指事物发展的必然过程中呈现出来的某种摇摆偏移,是可以这样出现、可以那样出现的不确定趋势。一棵瓜秧能结出几个瓜,一棵豆秧能长出几片豆荚都不确定都带有偶然性。”

读完教科书的经典语段,笔者认为“偶然性”正是人们或未知、或不能识别、或无法利用信息与响应“对应链接条件”而所导致的必然性。在今天和未来,信息与响应范畴将逐步深入到“偶然性”领域,查清或消除物质运动中间环节的各种或然因素所造成的偶然性,然后,把所有的“偶然性”都变成一目了然的“必然性”。

21世纪到来之前,辩证唯物论哲学家和思想家们是先已知道物质运动的必然性,却又未知物质运动过程中的中介环节时,才会用“偶然性”来解释物质世界的运动“偏移”;是先已粗线条了解到事物都是普遍联系的,却看不见那么复杂的介质链接网络,甚至不清楚各种受体对介质传递的响应条件或称对应链接条件时,才会用“偶然性”来解释必然联系中的某些“意外”;是先已知道“原因与结果”的必然性关系,却又不知道介质传递环节所具体推演的“故事情节”时,才会用“偶然性”来解释因果关系的某些“摇摆”。

而信息与响应,则恰恰是深入地面对着物质运动的中间环节领域,而且,它必然要更进一步深入到介质链接网络中的每一种对应链接条件关系之中,那些“偶然性”的联系、那些“偶然性”的结果、那些“偶然性”的偏移、还有那些偶然性的“摇摆”将被信息与响应新范畴认定为人类对介质运动中间环节的认知盲区。

到此,再作一次阶段性小结:信息与响应,作为天地环宇中他物与此物间运动介质完成信息传递和信息应受的中间环节,它是物质世界有普遍意义的哲学范畴。它更是能深入到物质运动中间环节领域、细节领域、微观领域解释物质运动现象的哲学范畴。

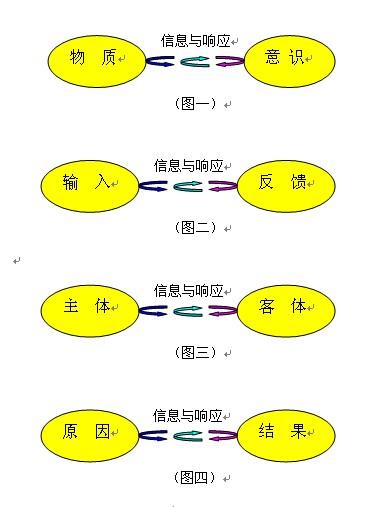

信息与响应之于意识反映物质的关系,是处于中间环节的关系(见图一示意);之于信息输入和信息反馈的关系,是居于中间环节的关系(见图二示意);之于主体和客体的关系,还是中间环节的关系(见图三示意);之于原因和结果的关系,它恰恰也是为结果确证原因、为原因链接结果的中间环节(见图四示意)。

除了上述中间环节之表述外,信息与响应在物与物、人与人、人与物、人体内部各种器官机能、工业机器内部各种感应器、动物植物内部各种细胞关系中,都是不可缺少的中间环节……

这个“中间环节”有时候被低级信息于瞬间产生的反馈结果掩盖了,有时候因人工智能获得了极其充分和生动表现。它将伴随着人类文明的发展与进步逐步被现代文明演绎和记述为物质世界运动过程的更普遍、更曲折、更激动人心的“有情节的故事”。

处在当今科技进步飞速发展时代,知识界无人不在思考物质文明发展大势当如何总结。概括讲:现代人对包括介质运动环节在内的微观领域的探索越深入其向宏观领域进军速度就越快。

是的,人们发现了化学分子,可以面对王屋山甩掉“愚公”镐锄,去用那个“小分子”合成的炸药把“愚公”不能移走的大山连锅端掉。人们又发现了比分子更小的原子,可制造核能使人类走得更远;也能轰掉那个迎面而来的近地小行星,使地球人躲过一场天体相撞之灾难。

接着,发现了比原子更小的电子,于是把航天器送上太空,那位能掏出一千万美元的富翁很幸运地买到了去太空旅游的宇宙门票。如果再发现一个更小的“小子”,或再活捉到更小更小的“小小子”,地球人到银河系以外去建设“特区”恐怕不成问题。

…………

(省略部分已在其他专题中选登,从这里接起就是完整章)