1.考核体系诊断标准

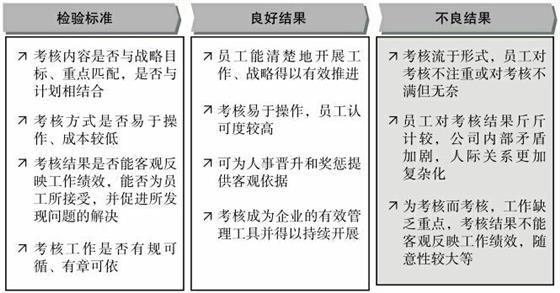

要诊断一个组织的考核体系是否有效,首先必须明确诊断标准。从考核的目的出发,根据考核体系构成要素,我们提出了以下基本诊断标准(见图1):

图1 考核体系的诊断

● 考核内容是否围绕目标。考核的首要目的是为了保证组织目标的实现,因此,在考核时,考核内容应着重考核被考核者岗位职责履行情况和工作计划完成情况,并且把那些对组织目标实现有重大影响的工作或容易出现问题的薄弱环节作为重点考核内容。

● 考核过程是否客观公正。客观公正是考核发挥功能的基础,客观公正的考核,可使考核得到被考核者的认可,从而发挥其相应的作用。反之,就会挫伤被考核者的工作积极性,并使考核本身失去意义。因此,客观公正是考核的基本要求之一。为此要事先明确考核内容、目标要求和奖惩方法,明确考核规则,事中由责任权力部门或岗位按事先确定的规则进行客观评价,并在事后公开反馈,允许申诉。在整个考核过程中保证公正公开,以提高员工对考核公平性的感知。

● 考核方式是否适用有效。考核方式的适用与否,直接关系到员工对考核的接受程度和最终考核结果的有效性。为此就要求企业所采取的考核方式,必须与本组织的发展阶段、发展水平、管理基础、成本承受能力和企业文化理念相适应,并能客观全面地反映被考核者的实际绩效。

● 考核结果是否合理使用。考核的目的是为了保证组织目标的实现和促进员工的成长,并为人事决策提供客观依据,因此,考核的结果应与偏差的纠正、问题的解决、员工的培训指导以及激励奖惩相挂钩,根据考核结果来确定需要重点解决的问题、决定对员工的培训、决定员工的工资报酬和奖惩、晋升或降职。如果考核结果不与这些环节相挂钩,那么不管考核是多么的客观公正、科学规范,都不能起到其应有的作用,考核最终就会变成一件毫无意义的事情。

● 考核管理是否科学规范。为了保证考核内容围绕目标、考核过程客观公正、考核结果合理使用,就必须在组织内部对考核工作建立起相应的规范,包括明确考核工作的责任分工、考核表制定规则、考核程序、考核结果与个人利益挂钩规则等。

一个企业如果没有考核,目标的实现就无法保证,职责也无法真正落实,只能做到哪儿算哪儿,做多少算多少。但考核如果不科学、不客观、不规范,可能还不如不考核。考核不科学,会产生行为的误导(过去对国有企业考核产值,结果越是加强考核,产品积压就越多);考核不客观,轻者会影响员工的积极性,重者会导致企业人际关系的复杂化;考核不规范,就会造成更大混乱,对自己有利就多做,对自己没利就不做,容易完成的工作就列入考核,有难度的工作就不列入考核。因此,企业不仅要考核,而且要科学、规范、客观地进行考核。

【思考题】如果考核运作效果不理想,是否一定是考核体系有问题?

需要注意的是,在一个企业中,考核仅仅是企业管理系统中的一个重要环节。考核没有效果,或者考核出现偏差,不一定就是考核体系有问题。因为良好的考核是需要建立在理念统一、目标清楚、职责明确、责任落实的基础之上的,因此,考核效果不理想,也可能是这些考核前提条件有问题:可能是文化理念和价值观有问题,反映到考核中就是考核导向问题;也可能是计划与目标的问题,反映到考核中就是考核内容和考核标准不清晰;职责不清,考核内容就无法明确,考核就只能依赖于上级、同事或下级的主观评价,由于这时人际关系非常重要,为了保护自己,员工就有可能拉帮结派,考核的结果就可能导致人际关系复杂化,导致管理者滥用职权;如果依据这种主观评价来进行奖惩,又会直接导致员工的不公平感,根据公平理论,这种不公平感会直接影响员工的士气,影响其主动性和积极性。而你考你的,我做我的,考核起不到激励效果,表面上是考核的问题,而实际上则与考核结果是否与报酬挂钩有很大关系。如果考核不跟员工的个人利益挂钩,考也是白考:我做得不好,企业又能拿我怎么样?所以,在考核体系的诊断中,还应该再加上一条:考核前提和保障措施是否具备。

2.考核体系的具体诊断

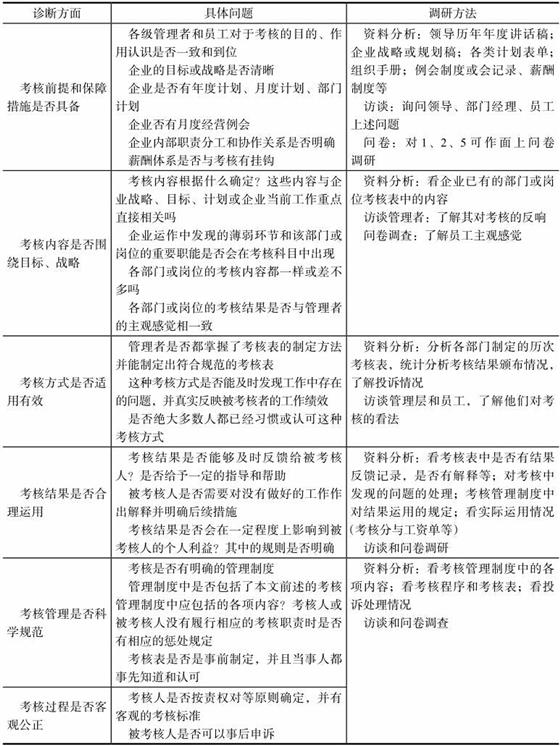

根据上述诊断标准,在具体进行考核体系的诊断时,如表1,我们可以通过问卷调查、访谈、资料查阅等手段,对上述各方面进行深入了解,从而作出相应的诊断。

表1 考核体系诊断问题一览表

3.考核体系状态评价

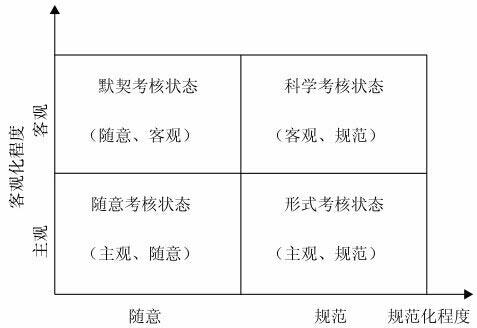

通过诊断,根据考核客观化和考核规范化程度不同,可以把企业的考核工作分为四种典型的状态(见图2):默契考核状态(随意、客观)、随意考核状态(主观、随意)、形式考核状态(主观、规范)以及科学考核状态(客观、规范)。

图2 考核体系状态评价

默契考核状态:尽管没有规范的考核表现形式,但由于管理者目标清晰,员工责任心比较强,在初期合作中形成了共同的价值观念和行为准则,管理者对员工工作情况也比较了解,因而能对员工的绩效作出客观的考核,良好的文化氛围,也使员工对考核中出现的误差不会计较。在这种情况下,考核成本最低,考核效果也不错。通常在企业初创阶段和一些小型组织中会出现这种状态。

随意考核状态:随着企业规模的扩大,部门和员工数量增加,企业领导人无法承担考核职责,考核职责落实给各级主管,加之部门和员工对企业目标缺乏了解,企业中不同的人有不同的做事方式、行为准则和价值取向,企业中就有了衡量绩效的不同“尺子”,考核陷入无序化状态。这时企业内到处可听到考核不公的怨言,而且这些抱怨听起来似乎都很有道理。

形式考核状态:企业建立定期、规范的考核方式和考核程序,但由于缺乏对企业目标的理解和相应的考核基础,考核内容面面俱到、考核标准不合理,加上人们对于考核的目的和作用认识不一,考核往往停留于表面和形式,为考核而考核,为分配而考核。这时的考核流于形式,不仅没有多大的实际考核效果,而且往往会平添不少考核成本。如果考核与收入不挂钩,大家相安无事,考归考,做归做。如果考核与收入挂钩,考核人往往是“你好、我好、大家都好”,被考核人则往往会对考核结果斤斤计较。

科学考核状态:员工对考核理念、考核的必要性有正确认知,对企业目标、部门职责和自己的工作职责也清楚了解。同时,考核标准量化、事实化、细化、合理化,考核能客观反映部门和员工的绩效,员工重视通过考核反映出来的问题,并积极采取措施加以解决,考核真正成为确保目标实现、持续改进工作的一种手段。

根据诊断结果,企业就可以针对诊断中发现的问题,有针对性进行考核体系的建设和完善。