中国经济高速增长的基本原理

中国经济在过去40年中保持连续高速增长,其成就属人类历史罕见。中国经济高速增长的基本原理有四:一是通过微观组织再造做对激励,通过市场竞争做对价格信号。二是大规模引进FDI(外国直接投资)和将高比例的国民储蓄转化为投资,实现充分就业。三是在不同阶段启动总需求中极为重要的消费需求(食品、轻工业产品、家用电器、汽车和住房),打开增长空间。四是融入全球产业链,坚持对外开放,推动本国经济不断接近世界制度和技术前沿。

20世纪80年代以来的这一轮全球化,以跨国公司为核心,在全球范围内进行投资和生产布局,进行全球资产的优化配置。在其资本逐利的过程中,也带动了全球范围内其他诸如土地、劳动等要素边际报酬率的提升,更锻造了全球产业链和全球价值链,极大地促进了全球经济的增长。在这样一个过程中,各个国家的比较优势不断发生着分化。诸如美国等发达国家,他们的比较优势就聚集到金融和科技等方面,由此带来了美国等国家产业结构的高端化。而发展中国家尤其是中国,凭借年轻人口结构和廉价劳动力成本的比较优势,成为“世界工厂”,从而实现30多年经济高速增长的奇迹。但是在这一过程中,全球经济运行处于非均衡状态。

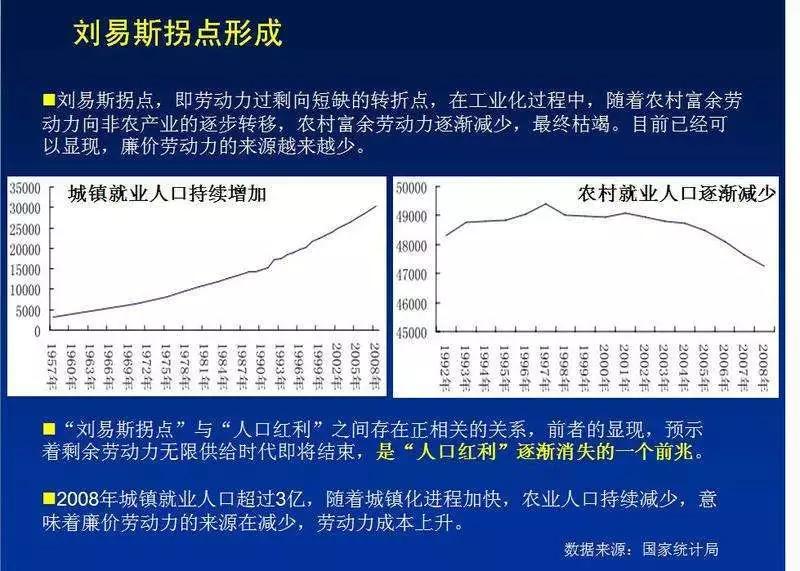

2008年全球经济危机表明,全球非均衡增长不可持续。一方面,随着全球经济的增长,贸易不平衡的问题日益显现,中美贸易间的巨额差距尤为典型。尽管这是由中美两国产业结构和要素禀赋所决定的,是全球性优化配置生产要素必然的结果。但是,全球化并没有给所有国家、所有地区、所有人群都带来收益,表现在政治上就会出现阶层分化和民粹主义泛滥,导致反全球化势力的出现。另一方面,自从2004年起,中国人口红利的刘易斯拐点开始显现。在劳动力市场上,中国制造业工人平均工资持续上涨,到2008年末已然高于印度、泰国等绝大多数亚洲新兴经济体,甚至较难与美国等发达国家拉开差距。中国作为“世界工厂”的最大比较优势——人口红利的逐渐消失,使得中国面临大量FDI持续外流的压力,依靠廉价劳动力成本的来料加工之路已然难以维系。

与此同时,在2008年金融危机之后,发达国家意识到了自身产业空心化的危害,重新重视制造业,希望在新的产业革命中强化工业主导权。自从2008年奥巴马入住白宫以来,就提出了“制造业回归美国”的政策,致力于拯救美国的制造业尤其是汽车行业。而特朗普政府提出了“制造业回流”、“美国优先”等主义,对外实行贸易保护,对内则推进减税和管制放松。美国制造业相较于发展中国家的制造业有三大优势:其一,美国有丰富的能源储备,随着页岩汽油革命,美国的发电成本急速下降。目前,美国的平均电价只有中国的一半。其二,从价值链的角度来看,制造业在美国经济中所占的比例远比增加值占比要高,且私营领域的制造业研发支出占比超过了70%。其三,美国已形成以政府、高校科研机构、企业和服务机构为主体的完整的先进制造创新生态体系,创新效率极高且产业化机制完善。

可见,中国以“廉价劳动力”承接全球价值链低端环节的优势将不复存在,价值链的升级迫在眉睫。因此,中国企业应当寻求自己的全球产业链布局,在市场机制作用下培育形成大量中国自己的民营跨国公司。尽管中国的人口红利在逐渐消失,但一带一路上的新兴市场国家人口红利依然显著,这些新兴市场国家可以承接中国经济的劳动密集型产业,而中国则可以由当前的加工组装为主转向生产零部件和中间产品,并对新兴市场国家出口中间品,与发达经济体形成中间品市场竞争。而且,中国国内可以借机发展一批高端制造业,比如智能化装备产品和服务。在此意义上“,一带一路”建设正是中国企业实现“走出去”的良好契机。

中国在“一带一路”沿线国家承接诸如道路交通、风力水力发电建设、石油天然气管道建设等基础设施项目,不仅帮助这些国家建立起高效的交通基础设施体系,便利中国同这些国家的贸易和投资往来,也有助于中国输出过剩产能,有力地带动国内钢铁、水泥等相关产业转移到这些地区,升级本国的产业结构。中国经济可以与新兴市场经济体形成全球产业链的“雁群发展”,未来的全球产业将由传统的生产导向转向需求导向,新兴市场国家的巨大需求也将成为中国企业产品创新质量提升的有力驱动,为中国企业由价格优势转向质量、品牌优势,提高中国制造的全球竞争力加油助力。

中国经济未来增长的核心问题

总的来说,中国经济增长核心问题在于,继续制度改革对宏观经济供需两方面的影响。

2001—2008年的经济增长中,对外是全球化背景下的快速工业化使得中国可以发挥人口的比较优势,而且在中国内需不足的情况下,发达国家的旺盛需求可以消化中国迅速增长的工业供给能力,这些都是改革开放所带来的好处。而内部的因素则依赖于上世纪90年代的诸多改革措施:国企的抓大放小改革催生了民营企业前所未有的大发展,使得大量生产资源的配置效率增进,进而提高了中国企业的全要素生产力;分税制改革、城市住房体制改革与土地拍卖制度的巨大需求相契合,提供了地方政府城市建设的激励和财源,推动了中国城市化的进程,带来了中国工业的重化工化的结构性转变;金融领域的改革和呆账坏账的清理,为之后金融的扩张做好了准备。这些改革措施的逐步落实,使得中国经济再一次发挥了制度红利。

尽管这些制度改革催生了中国长达7年的高速发展,但结构性风险与矛盾也在悄然积聚着。另外,随着中国人均GDP的上升,人们对于环境生态的要求越来越高,这些因素都会导致潜在GDP增长率的下降。近几年来,建立在房地产泡沫基础上的投资推动型经济,使得产业空心化、收入分配恶化、阶层分化等,经济增长无法长期维持。分税制之后的财政税收框架,对地方政府而言,是刺激它们为GDP增长而竞争的制度安排。

在这一过程中,中国经历了长期的房地产泡沫,土地财政尽管解决了中国快速城市化和基础设施建设的财源问题,但使得地方政府对土地财政的依赖与日俱增,成为房地产泡沫的又一推手,也使得地方其他公共服务如教育、医疗等的供给不足。另外,中国产品市场的改革主要集中在制造业,服务业的改革相对滞后,而且服务业中国有企业比例较高,这也造成服务业效率提升缓慢并抑制了内需的增长。除此之外,要素市场改革相较于产品市场更为滞后,使得要素配置效率较低。

这些问题的存在,使得2008年后中国增长速度迅速下降,从过去30年平均10%的增长下降到6.8%左右的增长。这样的下探是否合理?其真的反映了中国潜在GDP水平吗?在成熟的市场经济国家,潜在GDP水平是由一个国家的劳动力、资本以及技术进步等因素决定的,并且是相对稳定的。但是,对中国这样一个由计划经济向市场经济转轨的经济体来讲,潜在GDP既由上述那些因素决定,同时受制于制度因素,制度转轨的困难往往使得这些国家潜在GDP水平难以被充分发挥。所谓的“中等收入陷阱”从本质上来讲,是制度的陷阱。中国目前人均GDP只有美国的1/5不到,突然之间从10%下降到6.8%,尽管有人口结构变化和环境需求上升等合理的地方,但是如果我们能够加快改革开放,充分发挥制度红利,中国潜在的增长速度还是有可能再一次提升。

2012年后,重工业、房地产和基础设施建设等传统的增长动能日益衰微,与此同时,创新性的新产业方兴未艾,“新经济”在中国经济增长中的重要性不断提升,这是未来中国经济增长的新动能。新经济增长不仅拉动整体经济增长,促进更高生产效率的资本形成,而且正外溢到传统行业。因此,要加大创新人才的培育,完善产权保护制度,政府要营造良好的创新环境,鼓励企业成为创新的主体,不能搞“大跃进”式的创新。

同时,创新产业发展也要走对外开放的道路,中国的2025计划不是一个封闭的计划,而是全面对外开放的计划。在这一轮全球化与反全球化较量中,中国应该坚决站在推动全球化的力量一边。与此同时,中国的服务业包括金融业也要进一步对外开放,通过对外开放倒逼经济体制改革。中国的服务业比重已经超过制造业,无论是就业还是产值,已经成为比重最大的产业。但是,服务业中国有企事业单位的比重太高,供给效率很低,是严重的短板。如果这一领域对外开放充分,制度改革推进迅速,将是十分可观的经济增长动能。

除此之外,区域一体化、劳动力的充分流动是必然趋势。现在的全球竞争实际上是区域竞争和都市竞争。东京大都市圈在其内部各个城市之间形成了非常明显的区域专业分工与合作,不仅承担了日本本国的经济、政治、文化中心职能,更实现了全球经济的控制功能,逐步成为全球三大金融中心之一。经过十多年的发展,东京大都市圈逐渐形成了明显的区域分工体系专业的“雁型模式”。借鉴东京大都市圈建设的成功经验,中国应当充分考虑经济圈内大城市特有的基础和比较优势,对各个城市进行明确的职能分工。比如,从区域整合的角度看,上海应当将制造业外迁至长三角地区的各类城市以发挥制造业的集聚效应。但我们所看到的事实并非如此,上海和周边城市之间的断头路并不少,原因就在于税收激励的不相容。

这一点其实非常容易解释,自1994年我国实行分税制改革后,地方政府征收的税收主要是营业税(现在已经改为增值税)、地方企业和个人的所得税,其中60%以上的地方政府税收来自工商企业,那么一旦工商企业外迁,地方税收必然下降,进而导致地方GDP下降。而在现行“GDP锦标赛式”的官员政绩考核机制下,必然影响官员升迁,所以从这个角度考虑,地方政府绝对不会允许本地工商企业外迁,这样就造成了产业分布的扭曲,降低了产业以及经济发展的效率。但这又是与区域整合的必然趋势相悖的,而且随着上海劳动力成本和土地成本的不断提升,本地工商企业外迁的动力越来越强,地方政府不能永远地阻止这一必然的趋势。就此而言,未来地方政府的税收制度改革,是区域融合发展也是新的经济增长动能形成的前提条件。

劳动力市场的充分流动,是未来经济增长的重要动力。现在许多年轻劳动力闲置于农村,中国如何改革户籍制度,提高城市教育、医疗、养老等公共产品的供给能力,完成城乡居民公共产品均等化,从而充分释放农村的劳动力,让农民进城再就业,大幅度提高中国的城市化率,既是新的经济增长动能,又是一场伟大的革命。其中,特别需要推进基础性改革。当然,除了公共产品供给体制改革之外,农民手上的三块土地(承包土地、宅基地和集体用地)如何确权,如何与金融创新相结合,成为农民进城的原始资本和社会保障的支柱之一,也具有重要的实践意义。

那么,地方政府在这一过程将充当怎样的角色?其实,一切改革进程的最大阻碍就在于制度建设和政府的激励问题。制度是内生的,有了良好的制度才能培育良好的结构。过去政府官员的考核是自上而下的唯一目标——GDP,这样简单干练的目标使得当时的地方官员一门心思招商引资,契合全球产业链的重新布局。而现在地方政府的目标不仅有GDP,还有环境、创新等,这样就对激励和制度的设计有了极大的挑战,政府如何在这些多元的目标之间进行权衡,将是一个相当复杂的系统工程。

需要强调的是,改革需要自上而下与自下而上的结合。在中国经济发展的早期阶段,农业和轻工业的产业特征相对简单,对制度的要求也较低,企业家只要遵循“消费者是上帝”的原则就可以了。在全球产业链背景下,出口产品的生产标准和规则由国际制定,产业特征也相对简单。

但是,当经济发展到了以本国房地产、重化工和金融等服务业为主的阶段,对制度的要求就陡然提高,权力与市场的关系变得复杂,既得利益阶层迅速形成,改革的阻力越来越大,要获得制度红利比过去更加困难。以往自下而上的“实验-推广”式改革模式,由于既得利益的牵绊可能难以继续,因此需要一定的“顶层设计”自上而下来克服既得利益的阻碍,继续推进改革;与此同时,又需要一定的制度灵活性来保持地方改革的激励和勇气,而政商关系也需要从以往的合作型转向契约型。政府应继续推进改革开放,在更为完善的法治之下,通过对外开放来倒逼改革,解决既得利益的阻挠,发挥服务型政府的职能,而基层的改革则需要更多地依赖企业家的创新精神。