63章 一位东方学者对西方权威的争鸣

马斯洛先生:人类仅有行为动机远远不够。笔者注意到了,您是一位杰出科学家,当您把您的需求层次理论用于美国社会实践之后,您曾经感到人类社会似乎还有别的脑动力也在智人身上发生巨大作用,您曾经公开怀疑过行为科学的局限性,并试图用“美国文化”来弥补行为动机难免存在的动力缺口,结果您甚至连自己也没有说服。

后来,您又把“审美需要”和“求知需要”补充到您的行为需求五层次理论第四层次——“自尊需要”中,这使您的行为需求层次理论体系从有序走向了紊乱。

(2017年5月21日加注:直到2010年,美国心理学界才有人纠正上述马斯洛的理论原创,把“审美需要”和“求知需要”单列为行为动机的另外两种需求,使理论原创补充为七层次理论。本书提醒:这种“补丁”是在《智慧论》未定电子书稿2006年潜出之后的补充,而且仍然是错误补丁。除非把认知动机所包含的认知指向和思维运动界定为“行为”,其修正方可成立。显然,七层次论是欠缺自主研究过程的浮躁学问。)

笔者接着时空喊话:天上的马斯洛先生——人,是为了“自尊”或“受尊”之行为需要才会有求知欲望和审美要求吗?不是。当3岁孩子注意力集中时,当他凝神关注他所新奇的事物映像时,能否判断他正在自觉地维护他的“自尊心”?能否判断他所专注的模糊指向是为了早日赢得人们的尊重呢?马斯洛先生,显然您不能说服自己解答上述疑问。您把成人们的某些大胆的认知欲望仅仅理解为是为了“自我肯定的一种行动(即行为动机所致——笔者注)”,您寄望用行为动机来统帅一切认知指向和行为指向。

然而,因为您没有重视发现认知动机及其与行为动机的作用力地位互换原则,才使得您所构建的行为需求层次理论在被您不断“加塞儿”补充中显得越来越支离破碎。笔者认为包括什么叫“自尊”这种表现人性内涵很深刻的心理需求,也要经过认知培育、通过较长的认知指向探索,人们才能懂得它的含义和价值并想要获得它。

如果人脑根本没有先于行为动机而产生的认知需要,那么,任何行为动机尤其是“自尊需要”绝不会成为人的脑内意识;如果人脑从来没有相比行为动机优先产生的认知指向,绝不会有脑功能的进化和发达,人就只有动物一般的条件反射功能。一切成熟的人,其脑内行为动机的产生都要以认知条件为基础为前提,而推动认知条件不断走向成熟完善或更新补充的初始动力,正是不同于行为需求的认知欲望和认知积累。

马斯洛先生:通过您的撰述,看到了您直到晚年也没有摆脱动机理论带给您的困惑。为此您苦苦寻找却始终没有找到客观存在的另一种动机理论。

直到您晚年时出版的《存在心理学探索》(注:云南出版社1987年中译出版),才终于接近到新动机理论的边缘。可是很遗憾,您走近了科学理论与客观事实之真相,却仍然囿于毕生探讨的行为动机思维定势不能自我否定,且与新的动机理论擦肩而过。在《存在心理学探索》中,您承认了“认知高峰体验”心理的存在,承认有些问题“令人模模糊糊觉察到”人类的某些动机生活确实“不同于我过去所知的那些动机”。

在您一生的探索中,上述认识是多么勇敢的一步!您触及了新动机理论边缘,可您却仍然用行为动机理论作注解。您认为“认知高峰体验”心理是人们在成长中所产生的“缺失性动机”所致。您说:在科学创立史上,人们对未知的探索热情均缘于“对当时缺陷的不安感”。因此,但凡想要获得充分发展的人、想实现自我价值的人都会有认知高峰体验——您依然没有跳出行为需求层次框架!先生的解释是不是一个圆满句号?

我们承认,基于行为动机最高需求层次——为了自我价值实现所产生的行为欲望,的确可能激发出各种缺失性动机需求。但笔者却不能不更深入一点向您提一问:不懂自我价值实现的童心,难道就从来没有认知欲望和发现什么的快乐感么?

即便是面对身心发展均已成熟的科学家,当许许多多的未知领域还不能形成一个确切研究方向时,甚至根本不知道那就是未知领域里重大课题时,那么,“缺失”指向哪里?“缺陷”又是指什么?“不安”从何而来?在爱因斯坦之前,牛顿物理学就曾被当时的人们奉为科学的顶峰,人类为此足足骄傲、满足、停顿了半个多世纪。

当其时,既然没有很现实的缺失感,那就没有新的探索和发现?那人类还有没有可能再度创出突破性的科学成果?笔者认为,科学发现常常不是在您感到缺少什么时才会有所发现,而是在新的信息刺激下、在特殊响应条件对应链接后、在新的认知指向产生以及新的探索领域被打开后,即有新的认知指向后才会有一系列缺失感。

就好像上世纪杰出科学家爱因斯坦以现代物理学为认知指向打开了缺口一样,人们忽然发现科学才刚刚起步,一切都要重新开始。也好像中国20世纪80年代之初,一个在温饱环境中生活习惯了的人,只要有吃有穿有住他就感到很知足很幸福,忽然让他到发达国家去观光旅游一次,他回来就感叹:“我们穷得好像是个高级乞丐”!

有新的认知和发现才会有缺失感和失落感,才会有被激活、被推动、被扩展、被延伸的认知指向,才会有新的行为动机产生,才会有前所未有的新实践被导入。新的认知指向,这种可超越自我价值实现需求的脑动力是来自行为动机吗?天生好奇也等于天生感到缺失和不满吗?不是。认知欲望并非都产生于有“缺失不安”之后。

智人意识起源之初,并不知道自己除了食不果腹的饥饿感还缺少别的什么。而伴随着人脑进化,伴随好奇、探索、体验、视野和新发现不断扩展,才会日益感到自己缺少的知识和财富越来越多。于是,有人为了财富心生更多行为动机;有人为了探索发现心生更多求知欲望。行为动机可以拉动认知欲望,认知欲望也在扩展行为动机。

马斯洛先生:“认知高峰体验”心理并不唯一来自实现自我价值的脑动力,它是认知动机在认知微循环领域的必然结果。您的晚年囿于行为动机思维定势理解另一种动机理论,不可能再有创新发现。当您终于看到行为动机不能完全统帅您未能理解的另一脑动力时,只好把创造性区分为“特殊天才的创造性”和“自我实现的创造性”两种概念,认为前一种创造性是没有行为动机的“天才”行为,后一种是有行为动机的“人格”行为。

那就是说:前一种是没有人格的“神”的行为,后一种才是“人”的行为?错!错就错在您的动机理论面对人的两种动机互换规律显出容量太小,如果按照您最后一部著作的思维定势走下去,最终会走向哲学的神秘主义而不再属于智人脑科学动机理论。

(2008年加注:马斯洛用一生的探索热情和终无止境的困惑再一次证实了本书讲述的一个道理:哲学思想发展之难,不是难在对客观世界的认识,而是难在人类对自我对人脑的认识。许多卓有成就的科学家都像马斯洛一样,在对自然、对社会的认识创出科学奇迹后,却在认识人类自我以及脑科学方面陷入重重迷惘和永无止境的困惑。)

先生:我看到您是带着疑问和追求,也是带着迷惘、遗憾和困顿离开人世的。而在此之后,生活在这个星球另一端的一个中国人也在同您一样苦苦寻找。他所找到的不同于行为动机的内在脑动力就是认知动机。认知动机和行为动机可相互构成完美人格。

前辈:一位受人尊重的美国科学家,您可以安息了!

认知动机,是由人脑客观存在的“主映像链接补充定律”所表达的人脑微粒子运动的“三种灵敏机制”为其奠定了基础性对外响应条件;它是生命物种经过数十亿年的自然演变和自我改造而形成的依靠人脑生化物质所构造的多根系记忆积累及其可相互响应的脑功能促成的结果。它有着比行为动机更深厚、更内在的物质基础。

通过认知动机概念把人群中那些明显表现出来的兴趣、爱好、志向、信念和注意力(包括好奇心)统一起来,将形成层次分明的意识作用力体系。

不过,笔者没有为此发现感到兴奋。因为,在人类生存的多数环境中,人脑内在的创造力仍然受着各种物质生活需求的压抑,社会管理体制只能向应接不暇的现实需求大幅度倾斜,伴随行为动机原地打圈的认知指向依然是社会主群体意识作用力,而体现在物质运动前沿探索领域的认知动机的强大作用力只发生在少数人身上。

面对他国先进科技之潮涌,教育界不得不依赖引进“知行合一”,人们宁可让认知欲求停留在学历阶段或为日常行为动机拉动认知需要,让认知需要只伴随学历、伴随行为需求寄生寄灭、随长随消——如此现世哲学并非仅有知识界响应。它的局限性是没有看到人与自然与社会相结合的物质高级运动的普遍规律“动机互换原则”。

相信伴随物质文化生活水平的提高,一定有越来越多的人发现自身蕴藏的创新智慧潜力并自觉进入“动机互换”的人脑最佳动力机制构成的大境界。

认知动机层次理论与马斯洛行为动机层次是否对立统一?

认知、行为两种动机与社会意识形态的关系

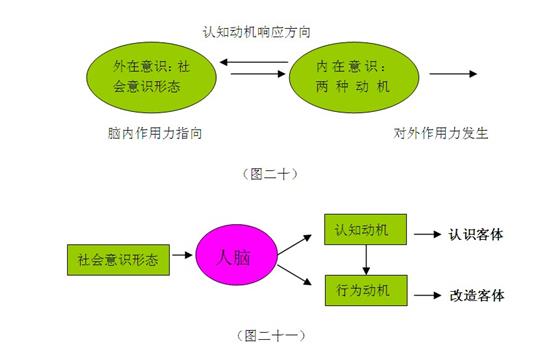

尽管认知动机和行为动机两者作用力机制不同,一个是自内而外向,依赖欲求满足;一个是自内而内向,依赖直觉灵感链接自觉思维指向,两者“内在性能”有显著差异。但两者的相似特征是:共同体现人脑的“内在意识”。从理论上判断:它们内在性的根本差别是作用力机制所依赖的内外方向和支撑条件有别。而社会意识形态作为意识反馈的第三种方向,则体现的是社会和他人针对人脑传播的“外在物化作用力”,力向单一。

认知动机与行为动机两种脑动力相辅相成,共同从内因方面即动机需求方面改变主观世界和客观世界。而意识反馈的第三方向因来自他人传播的音像文字语言等社会意识形态,在没有两种动机帮助下则只能构成外部作用力即社会意识形态压力。

对人脑来说,社会意识形态作用力产生之效果,最终要通过“被作用对象”大脑中形成两种动机后先在脑内产生醒悟,然后,才能通过每个个体面向外界产生作用,此为社会意识作用力生效的必由途径。如果现实的社会意识形态与现实人脑两种动机相冲突,则往往是社会意识形态作用力要让位于人脑既已形成的认知动机或行为动机。

比如:“等我把眼前生意搞定了再参观艺术展览行不?”是行为动机在脑内既有后不受朋友邀约、不受社会意识形态干扰的表现。比如:“你刚才说什么,对不起,我没听清!”是认知动机在脑内既有后专注思维运动对他人讲话充耳不闻的表现。

社会意识形态作为“外在力”也经常直接作用于人脑行为动机。比如:“我命令你放下手边工作去执行我现在分配的工作!”此等情况下被指令人要服从。

不过,仔细分析与上述类似常发生的现象,不难发现:它仍然是通过常规利益机制在人脑中构造了内在意识而使社会意识形态产生作用的表现。被指令的人如果不服从命令,可能受惩罚,他会自觉意识到这一点。同样的方法,假如你用来“命令”黑猩猩去执行你分配的工作,将不可能有“yes sir”应答。因为未经条件反射训练的黑猩猩不懂人类社会的理性规则,即大脑里没有薪酬制度的响应功能,也就没有相应的行为动机。

当社会意识形态被人脑应受之后,便也存储为某个记忆中心的链接机制、成为新的脑动力及概念反应条件。当然,作为内在意识的两种动机,当应受了社会意识物化形态的压力,比如行为规范和利益驱动力并形成记忆积累后,也可判定为是促成某种动机形成的内因之一,而不是全部。因为,两种动机还有内生的其他原因——比如满足眼前需求是行为动机形成的主因;人脑直觉高敏度是许多科学头脑产生认知动机的触发点。

认知与行为两种动机之间的相互关系

认知动机不同于行为动机的另一显著特征,是它的作用力方向可以体现多向性响应和链接。不仅自发响应并链接来自客体的特殊信息,同时环顾周围、顺应认知指向而主动应受社会意识形态中的有用信息;接着它又指向行为动机,为其调整和补充某些行为偏差和不足。认知动机在促成大脑对外响应的链接方向上、在及时主动应受社会意识形态上、在促成行为动机的形成和补充上,它常常起到的是“枢纽性”链接机制作用。

认知动机既自发从大脑的被输入方向链接响应外界特殊信息刺激,也从被输入方向自觉接受认知需求指向的某种社会意识形态的信息传播;行为动机则一方面从大脑的输入方向链接人体生理本能需求和对外现实欲求,另一方面从大脑的输出方向链接并响应改造自然和改造社会的物质高级运动,同时也被迫接受认知发现的修正和改善。

两种动机作为人脑内在意识,共同与外在的社会意识形态作用力形成对立统一。认知动机重在完善自我素质、提升自我素质,包括促进人脑发达,推动人类整体响应条件的改善;行为动机重在满足现实欲求,包括“利己”和“利他”两种欲求。

认知动机和行为动机在人脑中通过互动互联完成认知和决策思维“微循环”运动。当每一次微循环链接过程完成后,认知动机将暂时退居二线,由行为动机代表“人”去主持作用于客体的各种实践活动并推动物质文明与精神文明创新发展。此后认知动机又将迈向新的认知“微循环”并推动宏观认识论迈上新一轮无限大循环漫漫征途。

下面把意识三种作用力用图示方法表述出来。(图二十、图二十一)

上图,显示的是认识论大循环应所包含的人脑对内对外的信息与响应环节,即认识论小循环或微循环的基本构图。人脑构成的“动机意识”均可分为“欲知”和“欲行”两种需要或两种大概念指向性内涵。“欲知”是认知动机,“欲行”是行为动机。

“欲行”所要解决的是人与自然与社会相结合的高级运动方式怎样结合、怎样实现人的作用力达成目标——我打算做什么?怎么做能把事情办好?不过,解决此类问题有一条必由途径,那就是先解决行为动机产生之前应该知道、必须探明的未知。

“欲知”所要解决的是人脑微观领域生化介质运动如何激活,如何形成注意力,如何保持或矫正认知指向——你应该解决哪些未知?应该面对哪些信息?该如何促进思维运动?如何实现创新发现?如何推动意识延伸?如何提高决策水平?等等。

可见,行为动机的产生不仅需要认知动机经常伴随它、推动它、改善它、补充它,而且在物质运动前沿探索领域、在创新实践领域和求知学习领域,人脑还必须依靠认知动机优先产生、优先解决一系列未知应知问题,否则,行为动机难有大作为。

在物质世界主动高级运动方式局部大循环圈里,杰出人脑的响应条件所催生出来的认知动机是推动未来实践看准认知目标将起到优先发力作用的脑动力之一。