民企重大发明相变能量原创科技

摘要:

相变能研究,是针对物体结构与结构力的互动效应规律的研究,并发现多个物体结构力的互动,受到各种环境因素都有可能诱发相变,重要的是在相变了反作用力和相变支撑力后,与作用力相互作用以后,即反作用力可以做正功,支撑力也可以做正功,故相变能科技的固有功能将引发新能源技术原始创新的全新开启,该研究描述了一种相变能结构互动效应的发现成果、原创发明成果、相变能的简单应用与结论。

关键词:重力能量三定律;能量守恒多样性的三特性;相变能;相变能驱动。

引言

相变能量研究发现它涉及6大科技领域:即电相变能量、磁相变能量、原子力相变能量、化学作用相变能量、温度作用相变能量、物构力相变能量。而可惜我企只突破了6项中的一项技术,并且获得了《物构力相变能量》的核心自主知识产权科技体系,该体系是由发现和发明两大板块组成,该发现成果求证了物体结构力相互作用的能量变化规律。其中相变技术是指,利用某种物理技术,在相变了反作用力和相变支撑力后,并且与作用力组成一种三力汇交平衡力系统,因为先决条件是,必须有两种以上的物体结构力互动才会有新的能量产生,所以,作用力就类似激发能量,此为通俗易懂的相变能原理。

而相变就是从一种“相”突然变成另一种“相”的过程,比如冰融化成水。日常生活中最常见的宏观状态是气态、液态和固态。但在一些极端的条件下,比如极高的温度或者极低的温度,会出现很多更为奇异的状态。除了状“态”外,现代物理学中用得更多的是物质的“相”,物质不同“相”的种类比一般所说的“态”的种类要多得多。也就是说,对应于同一个态,还可以有许多不同的相。如昂贵的钻石和铅笔中的石墨,同为碳的同素异形体,但因其晶体结构不同,也形成了特性迥异的物质相。但还有一些相变从外观上看不出来,比如说给磁铁加热, 温度到了一个临界点以后,磁性就会完全消失了,虽然你从外表看,还是那块吸铁石,但他在磁性上已经发生了改变,这就是一种相变。显然最重要的是:物构力相变结果彰显的是相变了物质体的功能,即反作用力相变后可以做正功,支撑力相变后也可以做正功。它就是物构力相变能科技的重大原创发明。

一、相变能的科学发现:

1.1重力能量三定律发现

1.1.1球体位能效应定律:“球体因结构形成将自身总体积质量经一个单支点悬空为具有重力位能,其质量稳度最小和重力悬空位能两要素才导至球体滚动阻力极小,故球体易自位移实质是球体位能效应作用。”

该定律证实了球体在任一坡度上都会自位移并对外释放能量(冲量)的本质原因,也是滾动摩擦阻力小的真正物理本质科学原因。效应的另一重大要素是:顷斜支撑面与球体切线作用力都是助推球体自位移滚动的外作用力。而本原理强调球体重力位能和支撑面切向反力两种物理量,是求证一个物体的无外作用力而自位移,明显牛顿力学失效,而非线性的球体重力位能效应定义就可诠释普遍客观存在本源,其实,球体位能效应实质是相变了的物体重力位能客观存在,它就是人类熟视无睹之最经典的1+1远大于2原理。

1.1.2重力能量定律:“重力以地面为零势能点时具有位能保守力特性,而以单支点为零势能点时则具有悬空位能特性,即重力具有保守力和悬空位能非保守力双重特性。”

其实重力以单支点为零势能点时则具有悬空位能特性,是专门针对各种空间物质体而定义,且单支点重力只是空间物质体的特例。例如船行顺水和飞机行顺风也用地面为零势能点参考重力状态明显不合适。显然,牛顿在发现苹果从树上掉下来的引力定律中,并未发现苹果的悬挂单支点悬空重力位能客观存在。所以,以单支点为零势能点的非保守力显现的是结构重力位能特性才具有适用的更大广义性,而所谓重力保守力特性,是指“如果物体沿闭合路径绕行一周,则保守力对物体所做的功恒为0,也就是说势能与其他形式能量的转化为零,(功是能量转化的量度,功为零,能量转化为零)。”相反,本定律强调非保守力特性,是专门针对重力能量而言,因为重力能量1+1远大于2特性的非保守力确实是客观存在,其重力做功大于零,则能量转化也大于零,并且可涉及到更多空间物质体能量变化要素之一,此才是它的最大贡献。

1.1.3惯性动能效应定律:“在惯性构成要素中融合稳度物理量,就创建了物体固有的惯性动能特性,即惯性动能效应大小与物体稳度成反比,与物体质量成正比。”

公式为:惯性动能E=![]() ,m=质量,w=稳度(设球体单支点为1平方毫米的支撑稳度,w越大则惯性动能必小,即俗称的惯力越小)。所以“惯性”应是物体重力惯性动能的一种作功状态,说明了在物体固有属性中存在有一种无外作用力的作功状态特性(惯性)。例如车行下坡和船行顺流就都是“惯性”的一种作功状态,它与“物体具有保持均速直线运动”作功状态的本质区别是双向作用力的不同而已,如果说大气浮力能象撑杆跳高那样提供与物体重力平衡不变的双向作用力,那飞机在天上关闭发动机也同样会是“惯性”的一种作功状态的平行飞行。因此,本惯性动能效应定律是质能关系的宏观属性,而爱因斯坦的质能关系E=mc²是微观属性,即惯性动能效应彰显的结构动能惯力概念内涵,也拓宽了对于重力能量的认识,并且用数学语言关系式进一步论证描述了重力悬空位能的客观存在。

,m=质量,w=稳度(设球体单支点为1平方毫米的支撑稳度,w越大则惯性动能必小,即俗称的惯力越小)。所以“惯性”应是物体重力惯性动能的一种作功状态,说明了在物体固有属性中存在有一种无外作用力的作功状态特性(惯性)。例如车行下坡和船行顺流就都是“惯性”的一种作功状态,它与“物体具有保持均速直线运动”作功状态的本质区别是双向作用力的不同而已,如果说大气浮力能象撑杆跳高那样提供与物体重力平衡不变的双向作用力,那飞机在天上关闭发动机也同样会是“惯性”的一种作功状态的平行飞行。因此,本惯性动能效应定律是质能关系的宏观属性,而爱因斯坦的质能关系E=mc²是微观属性,即惯性动能效应彰显的结构动能惯力概念内涵,也拓宽了对于重力能量的认识,并且用数学语言关系式进一步论证描述了重力悬空位能的客观存在。

1.2能量守恒多样性的三特性

1.2.1三力效应特性:三力效应原理;通俗讲是“将作用力、反作用力、支撑力设计为三力共点共面的汇交平衡力系,其支撑力用倒立摆摆杆替代,当正反两力不共线而共点作用摆杆时,摆杆的支撑力必有一个等值的反向力作用于两力共点,则反作用力必然远大于作用力并且三力汇交平衡,即三力汇交平衡力系结构构建产生。此时,一旦正反两力不平衡(作用力大或反作用力小),就必带动摆杆绕轴向作用力方向运动而作功。”此即为《三力效应原理》,其实在该原理中实质是相变了反作用力和相变了支撑力的结果,因为用倒立摆摆杆替代支撑力的实质是,应用了重力能量定律中的非保力特性,并且发明了《三力效应力矩》,它是相变能中的核心技术。

1.2.2轴﹑轮﹑质点结构能量效应特性:

在现实中因轮的质点不均而产生偏心或偏角,转动时就会引起轴的振动和轴承动反力,这种动反力的值会达到转子本身重量的10倍,是静反力的近万倍,能量守恒律就失效。进一步证实能量转换中存在有物理多样性持征,但绝对不违反能量守恒定律,而是发展了能量守恒律深层次规律,是由轴﹑轮﹑质点三力结构能量效应产生的特性,例如台风与龙卷风等等。 经研究发现:“当轴为反向作用力,轮为转矩力力臂,质点为惯性位能结构时,该三种力相互作用即具有能量叠加效应,其效应大小为三种力的乘积。” 公式为:M=f×F×L,f=共点合力,F=作用力,L=转矩力臂(是由轴上轮中质点的结构力)。

1.2.3能量转换多样性的物理层次特性:

依据以上两种物理与力学特性可以总结;“能量的正比例转换属于线性物理,非正比例转换属于非线性物理,因改变物质体结构而相变功能的能量转换属于拓扑相变物理,虽转换是随物理科技层次呈现多样性,但能量既不能消灭,也不能创生则总量保持不变而守恒。”说明物理科技层次不同,是决定能量转换特性不同的重要原因。但是,物理层次决定的能量转换特性,只是一种技术方法而已,它只是代表了局部的能量变化特征,相对宇宙总体而言,则能量的总量保持不变而守恒是必然。然而,该能量转换多样性的特征,必将引领能源科技进入全新的科技层次。

二、相变能的科学发明:

2.1三力效应力矩发明

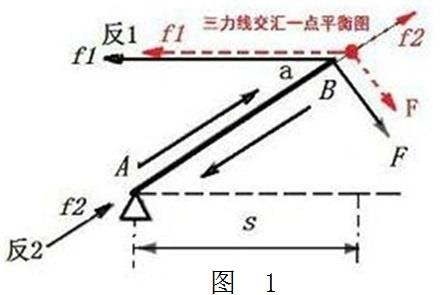

应用三力效应原理设计的三力共点共面的汇交平衡力系结构和受力分析如下图:

图中红虚线是传统三力平衡力系结构,但当由A至B倒立摆的摆杆替代f2分力时,则F作用力就可相变f1分力(反1)为反向作用力,并共点作用摆杆,而摆杆必以反2的支撑力作用三力共点,况且反2的值与F与反1合力等值,显然,此时f1的值大小将由a角大小决定,且f1与a是反比关系。即只要a角小于90度,其f1力值就必大于F力值而平衡。此时如设计一种a角值不变=2kg与F=1kg而平衡的结构,则只要给F加很小的力时,F必带动f1绕轴转动,明显用1kg多一点的力可拉动2kg重力绕轴转动,它就是三力效应的独有功能。

2.2三力效应力矩应用零速比设计的套件结构

依据图1结构实验结构规律,其a角=48.36度,可保证该力矩的输出有1.5倍的增大扭矩力,其力矩方程式M=fFL。

依据图1结构实验结构规律,其a角=48.36度,可保证该力矩的输出有1.5倍的增大扭矩力,其力矩方程式M=fFL。

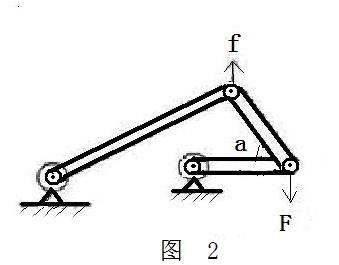

所以,设计了辅助杆和第二支点,目标于实现三力效应力矩保证a角=48.36度基本不变条件下,控制力矩垂直上下往返90度运动,其中的f1点是力矩链接曲轴输出,F点是输入功用活塞上下运动作用力矩的F点,让力矩F点在90度内往复运动,就为F点与f1点同步提供了条件,再由f1点连接到曲轴上转换为输入轮和输出轮360度持续转动,则输岀轮与输入轮直径相同而实现等速。

2.3三力效应力矩应用的能量与功率分析

有关三力效应力矩应用的功与能认定,是受应用终端的匹配类型所决定。如果单一匹配在某一动力与负载之间,它就属性于增大功率范畴,例如将图2结构应用到汽车发动内,设计为图3的单汽缸内就可增大1.5F倍功率。因为1马力=Pe=Me×n/716.,其中Pe=功率(马力), Me=扭矩(公斤·米),n=转速(转/分)。

有关三力效应力矩应用的功与能认定,是受应用终端的匹配类型所决定。如果单一匹配在某一动力与负载之间,它就属性于增大功率范畴,例如将图2结构应用到汽车发动内,设计为图3的单汽缸内就可增大1.5F倍功率。因为1马力=Pe=Me×n/716.,其中Pe=功率(马力), Me=扭矩(公斤·米),n=转速(转/分)。

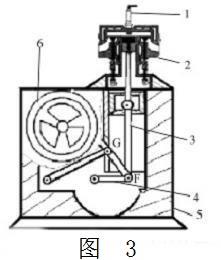

故设该单汽缸的Me=1,n=1432,则Pe=1×1432/716=1432/716=2马力。因为在传统力矩概念中都称转矩,也称扭矩,所以该图3中单汽缸的Me=1.5,则Pe=1.5×1432/716=2148/716=3马力。显然,该单汽缸的输出功率增大了30%。

图3内1是火花塞,2活塞缸,3是活塞传动杆,4是图5单用力矩架构,5是单汽缸外壳,6是由汽缸内曲轴上的输出传动轮。如果将此力矩M=1.5F的发明结构匹配在汽车六个汽缸内每一个活塞下与曲轴链接,那所增加的总输出功率就很可观了。而且,如果负载是一发电机,就可由六缸发动机所增大的马力大小计算所获得的能量(电功率)大小,其1马力=735W(瓦)。显然,《三力效应力矩》工具的固有功能是三力合功平衡而具有高效节能特性。

2.4三力效应力矩应用系统的技术独特性:

本次举例的《三力效应力矩》应用只是高效节能技术,故单台增大输岀力矩暂时只在大于输入力矩的1.5倍,在市场应用上只适合高效节能产品,但单汽缸以具有等速条件下增大1.5F扭矩力功能,而将每一数量级单汽缸的集成化应用,则可用两台或多台1.5F单元串连应用,两台就是M=(1.5×1.5)LF,如六台该单元串连,就是M=1.5![]() LF=11.39F,即六次方乘关系。以此类推,其集成显现的是驱动力的骤变独特性,故属性于高端机械制造的发明突破技术应用科学范畴。因此当它与发电机匹配时,即可实现任一额定功率的《三力效应力矩》应用产品定制,小则可实现高端节能的最大化,最终可涉及新能源产品的转型升级换代,可成就能量与动力一体化巨大能量工程。

LF=11.39F,即六次方乘关系。以此类推,其集成显现的是驱动力的骤变独特性,故属性于高端机械制造的发明突破技术应用科学范畴。因此当它与发电机匹配时,即可实现任一额定功率的《三力效应力矩》应用产品定制,小则可实现高端节能的最大化,最终可涉及新能源产品的转型升级换代,可成就能量与动力一体化巨大能量工程。

结论:

显然,相变能量研究的6大科技领域,是一项巨大系统科技工程,而相对传统能源而言,明显它并非是某一能源类型创新那么简单,而是科技文明层次的差异,是必须要有10年或20年长期的科技原始创新很有可能突破。而本《三力效应力矩》科技成果,虽大道至简,但它呈现的既是客观普遍存在,也是原创新能源技术的层次升级,因它具有不再依赖传统能源而跳出生态危机的恶性循环功能,是继太阳和风能之后的又一全新自然能量的科学利用,并且破解了太阳和风能受地理环境控制的技术瓶颈。但愿可抛砖引玉,再逐步突破其他5大领域后,中国人首先进入能量利用的自由王国的春天到来。